| 新民周刊:迟到的清算-中国对日民间诉讼八年祭 | |

|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2003年09月07日17:38 新民周刊 | |

大森律师   撰稿/扬示 自1995年5月中国劳工花冈暴动幸存者起诉日本鹿岛企业以来,中国战争受害者已有20多起诉讼案在日本列岛从南到北同时进行着。最近,又有几起受害劳工案将在日本提出起诉。 在这些诉讼案中,除花冈和解,刘连仁、福冈劳工、李秀英名誉案一审胜诉外,其他各案一审均已败诉。中日两国正义友好人士追求战争遗留问题解决的努力仍然举步维艰。 把这些诉讼放到日本政治这个大背景里,我们便可以看出,所发生的一切都是历史的必然。 战后索赔诉讼第一案 1945年6月30日夜,700多名身处异国他乡、手无寸铁的中国劳工以决死的气概在日本花冈举行了暴动,其中400多人愤死他乡。日本秋田大倌爱好和平的民众没有忘记这场悲剧,把花冈暴动日6月30日定为和平纪念日,自1952年开始,每年在这一天举行中国遇难劳工的慰灵仪式和各种纪念活动。 1985年,中国的报纸报道了大倌慰灵祭的消息。远在河南农村的耿谆老人看到后思绪万千,夜不能寐,给日本友人写了一封信。当年的暴动大队长还在人世的消息在日本社会引起了极大的轰动。 1987年,花冈暴动42年后,耿谆老人重访日本。在迎接他的人群中,一位行动不便的日本男人握住耿谆的手放声痛哭。他叫越后谷义勇,曾经在花冈做过监工,当时,劳工们称呼他为“小孩太君”。人们难以相信,1945年中国劳工们冒着生命危险,把暴动时间从6月27日推迟到6月30日,竟是为了保护他和另外一位日本监工。 据花冈暴动幸存者耿谆介绍,“小孩太君”同情中国人,他曾经管过粮食,曾经偷偷给生病的中国劳工送过米面,大家都很感谢他;“老头太君”叫十川,看到食不果腹的中国劳工苦不堪言,他在监工时就常常让大家休息,自己给劳工们把风。由于暴动计划把日本监工杀掉,为了保护这两个日本人,耿谆和他的战友费尽了心思,想找一个他俩不当班的时机,冒着全军覆没的危险,将暴动事件推迟了3天。 我们不能说这次暴动失败和这被推迟的3天有绝对的关系,但正是这意味深长的3天,使我们看到了,即使在死亡面前,中国人身上那种滴水之恩涌泉相报的道德也在闪着人性的光辉。 1995年,世界反法西斯战争胜利五十周年,中国人民抗日战争胜利五十周年,日本战败宣布无条件投降五十周年,也是花冈惨案发生五十周年。就在这一年的6月28日,在经过长达6年的交涉无果后,以耿谆为首的11名花冈事件幸存者及遗属代表把一份厚厚的起诉书递交了东京地方法庭,正式状告当年的加害企业鹿岛组,向鹿岛公司提出了损害赔偿的要求,成为了中国战争受害者战后索赔诉讼的第一案。 1997年12月10日下午2点30分,花冈诉讼经过20多次开庭审理以后,终于等来了它的一审判决。民事13部裁判长园部秀穗入庭,用了10多秒钟宣布了判决结果后又匆匆离席。东京地方法院判决驳回原告一切请求。 不公判决,震惊了日本社会,激起日本内外一片抗议之声。耿谆当场写下了“东京法院失公道战犯鹿岛罪不容”的横幅,表达了中国受害者的愤怒之情和抗争到底的决心。 2000年11月29日,在日本东京高等法院主持下,花冈诉讼双方达成和解。鹿岛公司出资5亿日元,成立花冈和平友好基金,中国战争受害者战后索赔诉讼第一案告一段落。 战后清算“走过场” 如今,我们重提清算日本的战争罪恶,是因为当年的清算远远不够。 1945年,以德国、意大利、日本为首的轴心国战败,世界反法西斯战争取得了最终的胜利。11月,欧洲国际军事法庭在纽伦堡开庭,开始对德国法西斯首要战犯进行审判。反法西斯盟国认为,日本战犯也应受到与德国战犯同样的处理。1945年7月26日《中美英三国促令日本投降之波茨坦公告》郑重指出:“吾人无意奴役日本民族或消灭其国家,但对于战争人犯,包括虐待吾人俘虏者在内,将处以法律之严厉制裁。”1946年5月3日,东京国际远东军事法庭正式开庭,东条英机等28名战犯被正式起诉。 这就是历史上有名的纽伦堡审判和东京审判。同为对战争责任的追究和战犯的审判,两个审判过程和结果却大不一样。 中国社会科学院世界史所教授、中国日本史学会会长汤重南指出,远东军事法庭的审判是正义的,但有相当的不足。一些非常重要的战犯没有被列入美国的名单。东京审判美国检察官罗伯特·唐纳汉对此表述得十分清楚:关于是否对裕仁天皇进行审判的决定,当然是由我的领导作出的——麦克阿瑟将军、杜鲁门总统、大使约翰·格鲁……理论上由参与审判的11个国家作出决定,他们都有表决权,但是我相信美国最有决定权,因为经费、地点、占领军都是美国的,而不是其他国家的。 东京审判只是绞死了东条英机为首的7名甲级战犯,其他的人连同乙级和丙级战犯到1953年的时候已经全部被释放了。日本天皇作为重要的战争责任者,根本没有被定罪。纽伦堡审判检察官怀特·哈里斯评价说:日本表示如果不触动天皇,他们将投降。那是交易,我们同意了不以战争犯罪审判天皇作为交易。这将使成千上万的美国人免于死亡,这是个好交易。 可以这样说:从战争结束那天起,日本的战争罪行就在美国的庇护下没得到有效的清算。日本天皇制被保留,大批战争罪犯逃过了惩罚,其中许多人继续活跃在日本国家的政治舞台上,比如甲级战犯岸信介后来居然又重新成为日本首相,掌握日本政治。就像东京大学教养学部学者石田勇冶说的那样:“构筑战后日本政治格局的人,大部分是战争中的政治指导者。”这是战后日本始终不肯正视自己的战争责任,拒不向亚洲特别是中国人民谢罪道歉的重要原因之所在。 中国社会科学院近代史研究院副编审卞修跃认为,我们不可能也不应该把右翼势力从战前和战后严格分开,战后的右翼势力和战前的右翼势力是一脉相承的。北京大学历史学系教授徐勇则指出,日本战前是典型的军国主义国家,其军国主义遗毒,包括制度和思潮,在第二次世界大战结束以后没有得到彻底的肃清。 中国社会科学院学者荣维木认为,日本是一个岛国,国土面积狭小,它的生存需要和外部、特别是和大陆建立多方面的联系。就是岛国的生存环境。二战时它是通过战争通过对外武力扩张的方式来解决这个问题。现在来看,日本的这种生存环境并没有改变,日本社会的社会达尔文主义是普遍存在的,就是崇拜强者欺负弱者。在这种情况下,它没有罪恶感。 起诉,为了未来 上世纪80年代,随着日本成为政治大国和军事大国的努力,日本的右翼在适宜的土壤里甚嚣尘上。他们美化侵略战争,全面否定战争责任,叫嚷要推翻自虐史观,要增强国民意识。在日本右翼思潮大肆泛滥,日本右翼分子猖狂活动的同时,日本社会自80年代以来发生了一系列引起亚洲和世界不安的变化。从日本历史教科书三次“改恶”,到日本内阁总理大臣一次次参拜靖国神社,日本内阁要员屡次“失言”,公开否定侵略战争责任;从日本军费开支屡屡攀高,自卫队员的身影频频出现在世界许多热点地区,到日本国会不顾舆论反对,以压倒多数通过了国旗法和国歌法,把战争时期大日本帝国规定的国歌《君之代》规定为日本国歌,国旗“日之丸”规定为日本国旗…… 日本政治的这种变化,给日本右翼思潮泛滥、日本军国主义史观的横行提供了空前适宜的政治社会环境,右倾战争翻案活动也愈演愈烈。 日本社会的变化,同样引起了日本社会中和平人士的不安。他们一直在用各种方式,试图阻止日本社会右倾化的倾向,保护日本的和平宪法,坚持日中友好,力阻日本重走战争老路。向日本人民揭露日本当年发动侵略战争、给亚洲各国特别是给中国人民带来深重灾难的历史、追究日本政府的战争罪责,就是他们追求和平、反对日本右翼的斗争的一部分。战后诉讼就是在这种背景下走上日本社会的政治舞台的。 1965年开始,日本的历史学者想把侵略战争的历史事实写进高中教科书中,受到日本政府文部省的阻挠,为此双方把官司打到法院。日本律师大森典子一直参与了这一历史教科书诉讼,坚持了30多年。 1992年,她在一次国际会议上听到了战争中中国性暴力受害者的讲述,受到极大震撼。在听到中国同行康健律师对山西性暴力受害者的调查后,产生了一个强烈的冲动:她要亲自到山西去,到受害者家里去,到当年的受害地去。很久以后,她回忆起在山西的感受:“我第一个感觉是,真想把那些法官揪来,让他们亲眼看看这地方。一个人生活在这么贫穷的地方,家里有一个女儿,就是人生唯一的欢乐了,而这女儿又被日本士兵掳走遭受强奸,日本士兵把人们唯一的欢乐夺走了。” 1995年8月,大森律师代理山西盂县4位日军性暴力受害者向东京地方法院提出起诉,随后,1996年3月,又代理山西另外2位性暴力受害者提出了第二起诉讼,要求日本政府为他们60年前所犯下的罪行向受害者谢罪、道歉,并做出经济赔偿。2001年5月,来自中国山西的4名日军性暴力受害者在经历了5年的诉讼以后,东京地方法院一审判原告败诉,法官绝口不谈事实,甚至连一个到法庭上作证的机会都没给原告,整个宣判用了不到5分钟。用大森律师的话来说,这是一次最坏的判决。这次判决在中国激起了极大的愤怒,全国妇联、中国人权发展基金会、全国律协都发表声明,对东京地方法院的无理判决表示极大的愤怒和遗憾。 2002年3月28日,中国性暴力受害者第二起诉讼案宣判。这一次的判决,如同事先预测的那样,仍然以宣布中国性暴力受害者败诉而告终。不同的是,这一次法官全面认定了受害者受害的事实。 对于律师来说,虽然没取得胜诉,但承认了加害事实,从而使日本政府以后在这个问题上无可逃遁,就是一个胜利。但对受害者来说,承认了事实,却不能取得胜诉,得不到任何赔偿,这种判决有什么意义呢?她们能理解律师所说的胜利吗? 大森决定,还是要亲自去一趟山西,向她的当事人当面通报判决的结果。令她欣慰的是,在这次与受害者的见面通报会上,受害者们对本次判决的意义表现出了深刻的理解。就在这次见面会上,大森律师和她的中国当事人们签下了上诉委托协议。这一纸委托书,又将把大森律师和这几位贫穷的中国受害者们在未来的几年里紧紧地联系在一起,共同进行这一场意义重大的、艰难的、胜利希望渺茫的斗争。 回首这一场漫长的诉讼,从最初开始接触受害者、调查取证开始,大森律师全身心地投入自己的精力、时间乃至财力,已经将近10年。回首10年路,大森律师不能不感到一种无可言说的疲惫。7年中,诉讼的所有费用,都来自日本社会中有正义感人士的捐款,而大森本人也已经竭尽其能。最近,大森律师又承担起了日军遗弃毒气弹的诉讼工作。 日本律师池永满说:“我们律师团共同的想法就是,正因为我们是日本人,才更应该参加强制劳工的诉讼工作。我们如果不能有清楚的认识,不采取措施来清算过去的错误的话,日本人民就不能和亚洲各国人民携起手来,共赴美好的明天。” 从一开始,中国战争受害者的诉讼就不是孤立的个人请求权利的行为,它是日本和平友好人士反对日本社会右倾化、追究日本政府战争责任斗争的一部分,也是中日两国人民追求人类长久和平、反对战争、追求中日友好的斗争的一部分。 从1995年花冈事件最终走上法庭算起,中国战争受害者对日民间诉讼已经走过了8年的历程。这8年,也是日本社会不断右倾化的8年。中国战争受害者的诉讼就是在这种政治环境中走过了它的8年历程。它的艰难曲折的命运早已是命中注定。8年中,中日正义人士可谓是备尝艰辛。可是,他们从不曾有一日屈服。一个案件败诉了,更多的案件又在提起。地方法院败诉了,高等法院又在提起。这些勇敢的人们就是用这种方式警醒世人,历史不可忘记,历史不容忘记。在追求人类永久和平的战斗中,它成为抗击日本右翼的一面旗帜。 战后赔偿的曙光 战后补偿问题上个世纪末在日本提出,有着深刻的国际背景。 二次世界大战结束以后,人类社会接受两次大战几乎把人类文明带到毁灭边缘的教训,越来越重视保障人权,个人的价值和尊严受到了前所未有的重视。人们深刻地认识到,只有实现了对个人权利、尊严的尊重和保障,人类才有真正的安全和文明可言,而对战争罪责的追索,其意义主要不是补偿,而是个人权利和尊严的恢复。 在欧洲,备受苦难的犹太人以及受害劳工从来没放弃过要求德国、奥地利以及瑞士银行赔偿的努力。 在美国,日裔美国人自70年代以来积极要求美国政府为他们在二战时对日裔美国人做出的不公正的行为道歉赔偿。在加拿大,日裔加拿大人和他们在美国的同胞一起做着同样的努力。1988年里根总统签署100-383号法案,对二战时在美国受到不公正待遇的日裔美国人每家赔偿2万美元。此前,加拿大政府已经向在二战时受到不公正待遇的日裔加拿大人每人赔偿2.1万加元,总数约3亿加元。 同样是在美国,经过多年努力,犹太人和受害劳工终于得到了德国、奥地利和瑞士银行的赔偿。2000年3月,经过诉讼和艰苦的谈判,双方达成协议,由德国政府和西门子、奔驰等大企业共同出资100亿马克,建立了名为忘记、责任、未来的赔偿基金。 1999年8月10日,美国加州议会通过一项议案,敦促日本政府对日军二战期间的战争犯罪做出“清楚的不含糊其辞的正式的书面道歉”,承担侵华战争罪责,对南京大屠杀的30万受害者支付赔款。 第二天,加州议会通过了另外一项影响深远的法律——黑根法案,由立法委员汤姆·黑根提出。他以在越战时的反战活动而闻名,后来成为加州立法委员。他提出了这个法案,至今法案与他的名字联系在一起。该法案延长了诉讼时效,直到2010年人们都可以起诉。此法案适用于战时的奴役劳工,同样适用于欧洲和亚洲的受害者。 美国联邦最高法院出庭律师杨立说:没有任何一个民事案件,你可以在50年之后再提出。所以加州通过这个法律,就为第二次世界大战当中受到奴役的劳工开辟了一条通向法律解决这个历史遗留问题的通道。 20世纪90年代以来,美国民间支持受害者的呼声渐高,纽约、加利福尼亚、新泽西、衣阿华等几个州提案立法。这仅仅是美国几个州的法案,但它的影响力巨大。战时奴役过中国劳工的日本大企业大多在美国有子公司,这项法案意味着,只要这些战争受害者的后代有一人在美国,他们就可以在2010年前选择在美国对这些企业起诉。 这项法案一出,日本骤感压力。果然,这项法案通过的第二年,就有两起中国战争受害者选择在美国起诉日本企业。他们的代理律师分别是华裔律师杨立和曾经代理过犹太人集体诉讼的美国著名律师巴瑞·费舍尔。 杨立说:“有两名中国原告,一个叫孙爱竹,一个叫田春生。这两个劳工代表他们自己和所有跟他们处于一个相同的处境的中国劳工,对日本公司(主要是三井)提起诉讼。” 巴瑞·费舍尔说:“我是乐观的,但是我们需要支持,政治上的支持,因为法官需要极大的勇气来面对代表日本政府的政治立场,尤其是在该案中美国政府始终不支持我们。”站在杨立和巴瑞·费舍尔身后,支付这一场耗费巨大官司费用的,是在美国的华人团体。 同时,亚洲各国战争受害者对日补偿诉讼得到了联合国的注意。自90年代初以来,联合国人权组织几乎年年对日本政府发出劝告,要求他们正确对待历史,尽早解决战争遗留问题,对受害者,特别是慰安妇受害者和奴役劳工受害者做出赔偿。 所有这一切,给了日本社会强烈的冲击,使日本法院觉得再也不能无所作为。在近年来数起诉讼案中,日本不同的法院在不同的案件中先后突破了先前存在于这些诉讼案上存在的法律障碍。 在刘连仁案中,诉讼时效问题被打破。 在福冈劳工案中,法院第一次承认是政府和企业共同对中国劳工实施了不法侵害的行为,应该共同为此负责。 同时,法院以明确的语言认定,中日联合声明所放弃的只是国家间的战争赔偿,不能据此认为中国战争受害者个人失去了请求的权利。 在2003年1月16日的京都中国强制劳工案的判决中,法庭以超过诉讼时效为由判刘宗根等6名中国劳工败诉,但就在这一次的判决中,一直成为战后诉讼最大法律障碍的所谓国家无答责问题被突破。 二战中国受害者索赔诉讼日本律师团干事长小野寺利孝介绍说:“今年1月15日京都地方法院判决的最大特点,就是在‘国家无答责’是否适应于中国劳工案这一问题上,法院做出了‘国家无答责这一法理不能被用于解决劳工案上’这一划时代的判决。法庭认为(强制劳工)这种行为不属于政府正当的官方行为,不应该受到‘国家无答责’这一法理的保护。” 在国内外的压力下,政治解决战争遗留问题的呼声在日本社会日渐高涨。日本一些在野党议员开始谋求在日本国会立法,通过立法的形式解决慰安妇、强制劳工等战争遗留问题。 为了阻止自己的国家重走战争老路,为了与亚洲各国人民的友好和与亚洲世界的和平,那些可敬的日本人进行着不屈不挠的斗争,他们在做一个正直的日本国民应该做的一切。那么,作为战争受害国的中国国民,我们又应该做些什么呢?随着改革开放的深入的发展,个人的权利和尊严越来越受到人们的尊重。中国战争受害者谋求战争遗留问题的诉讼在中国受到了越来越广泛的关注和支持。中国律协成立了对日诉讼指导小组。中国律师协会会长高宗泽认为,这个小组的工作关系到政治、经济和社会稳定的问题,政策性非常强。 如今几乎所有的诉讼案中都能看到中国律师的身影,他们在中国受害者和日本律师之间搭起了一座沟通的桥梁,他们为保障中国战争受害者的合法权益而不懈地努力着。在细菌战诉讼中,浙江、湖南两省组织了包括社会各界人士参加的阵容庞大的声援团,给予受害者和日本律师团极大的支持。中国学术界在历史和法律研究方面做了大量工作,中、日、韩三国历史学者已经联合起来共同商讨历史教科书修订问题。 毋庸讳言,我们做得还很不够,但是中国社会在进步,人们对这场大诉讼的认识不断深入,诉讼不是受害者个人的行为,诉讼是为了提醒人们牢记历史消弥仇恨,医治两个民族心理上的战争创伤,是为了和我们的邻邦日本人民一起走向和平友好的未来。(中央电视台十套《探索发现》节目将于9月8日至9月18日播出特别节目:侵华战争受害者对日诉讼纪实——《未被审判》(18集纪录片)。本文素材由《探索发现》栏目提供) 本稿由《新民周刊》特别提供,未经许可请勿转载 | |

| 首页 ● 新闻 ● 体育 ● 娱乐 ● 游戏 ● 邮箱 ● 搜索 ● 短信 ● 聊天 ● 天气 ● 答疑 ● 导航 |

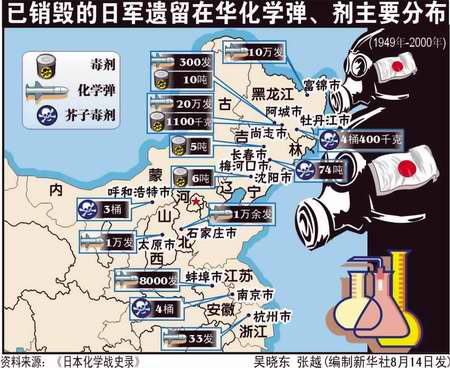

| 新浪首页 > 新闻中心 > 侵华日军遗弃化学毒剂泄漏事件专题 > 正文 |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2003 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |