记者体验临汾“绿色港湾”(组图) | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年03月04日05:24 山西新闻网 | ||||||||||||||||

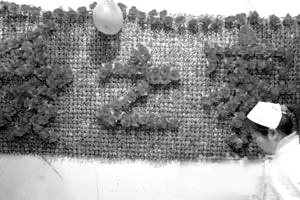

我提出想去“绿色港湾”看看,最好能小住两天体验一下,郭院长只答应了一半:下午刚收了一位病人,正准备送往“港湾”,待会儿同车前往就是,但住那儿不合适,晚上得坐医院的接送车回城,次日一早再去。 2月28日晴 下午3时,临汾市传染病医院院长办公室。连日来被全国各地众多媒体炒得沸沸扬扬的“绿色港湾”创办人郭小平院长端坐桌前,黄色休闲西服构架出的“儒雅”之气和一口地道的乡宁县方言搭配得颇有几分逸趣,和他一手创办的“绿色港湾”同样有特色。郭小平反应快说话也快,他说当初开办“绿色港湾”真是为了干成点事,被炒成名人绝对不是自己初衷。 2月8日以来,他已经接待了四五十家媒体的记者,上海电视台来人在“绿色港湾”一连拍摄了3天,昨天才走。想起刚才在办公室登记时,看到表格上仅2月18日一天前来采访的报社、电视台就有八九家之多,办公室主任进来请郭院长在一堆票据上签字时也说,最近院里的车每天几次到“港湾”接送记者,因此,汽油费用比平时高了许多。 我提出想去“绿色港湾”看看,最好能小住两天体验一下,郭院长只答应了一半:下午刚收了一位病人,正准备送往“港湾”,待会儿同车前往就是,但住那儿不合适,晚上得坐医院的接送车回城,次日一早再去。 医院一楼大厅,进进出出的人很多,但喷有“临汾市传染病医院”字样的救护车上依然空无一人,环视四周,人群中看不出谁是即将入住“港湾”的“客人”,已经走到门口的郭院长见状让我先上车等着,自己又折进大楼,几分钟后出来,身后跟着一老一少两位农民打扮的男子,年长的看上去60岁左右,圆脸,眼睛大而浑浊,神情木然,脸庞红彤彤的好像有些发烧;年轻的20多岁,很瘦,耳朵和手上均有硬痂,像是冻疮结成的那种。父子俩上车坐在了最后一排,同样的心事重重,同样的沉默不语。 汽车驶上马路,郭院长转过头去问:“你们谁是病人?”年长的男子仍然面无表情,一言不发,一旁的的年轻人迟疑一下,用低得几乎听不见的声音答:“我父亲。”说话间,扭头看看父亲,眼神中掠过一丝不安。“卖过血?”“嗯。”“你母亲呢?”“我4岁时(母亲)就去世了。”一直沉默的老人似乎意识到谈话与他有关,看着院长,指指自己的耳朵,年轻人解释:“他耳朵听不见了。” 这时,司机王师傅插话:“这是我们院长。”年轻人回答问题更加小心、谦卑。从郭院长和这位年轻人的一问一答中,我得知,父子俩来自附近的某县农村,年轻人今年29岁,弟兄两个中,他是长子;父亲58岁,早年丧妻后未再娶,独自抚养两个儿子。9年前开始卖血,去年4月到县医院做疝气手术时,医院查出他的HIV化验结果呈阳性。手术没做成,回家休养。一个多月前听力突然不行了,七八天以前开始恶心,食欲不振,并伴有低烧,口腔内也有溃烂,患者至今仍不知道自己得了什么病。 汽车驶出市区,路面开始变得坑坑洼洼,顛簸了20来分钟后,拐上一条不宽但很平坦的柏油路,院长介绍说这段路有3公里多,是医院去年10月份投资70万元修的。几分钟后,柏油路尽头空旷的田间赫然出现一座红砖圈起的院子。朝向路口的一面墙上,除“绿色港湾”4个醒目大字外,不远处的门洞上方标着红色的“病区”二字。下车后,同来的父子俩在一名护士带领下径直走进“病区”,厚实的墨绿色棉门帘里面,究竟“藏”着一个什么样的世界?征得院长同意,我跟了进去。 和通常的医院差不多,三四十间病房分列走廊两侧,不时有人出出进进,见有陌生人来,偶尔有人停下来静静地看着我们。单从外表似乎无法判断这些人中哪些是病人哪些是家属。 新来的父子俩即将入住的6号病房在走廊另一端,一路向前走,两侧墙壁上不时可见花花绿绿的彩带和彩纸拼出的“HAP-PYNEWYEAY”等装饰,让人忍不住去想象不久前的节日里这儿曾经有过的热闹。 司机王师傅边走边和病人们打招呼,在一间病房门前,他告诉一位身穿红毛衣、两手揣在裤兜里的年轻女子:“刚才走得急,你要的东西没顾上买,下次带过来。”女孩没说什么,抿嘴笑笑。 6号病房里,两名护士正忙着铺被褥、套被罩。房间有十几平方米大,算不上豪华,但很干净。两张床,两只床头柜,两个单人沙发,卫生间内有洗脸盆和蹲便器。走廊尽头的出口挂着同样的棉门帘,紧邻出口的两个房间布局和病房相同,左边一间是“污染区”,和我同车前来的患者正在里面称体重,对面房间是“CD室”,里面除了电视机、VCD机外还摆放着冰箱、微波炉,卫生间内的双缸洗衣机正“轰隆隆”洗着什么。 见我走到出口前,一位护士撩起门帘示意我先出。对面的玻璃门内就是“行政区”了,办公室里,郭院长和这里的负责人乔吉平主任正谈着什么。 乔吉平介绍说,“绿色港湾”目前共有36间病房,最多可容纳72名艾滋病患者。去年7月份开始入住以来,最多时有22位。春节前大部分患者回家过年,估计近日即将返回,和我同来的患者是“绿色港湾”节后收治的第十个人。 接送车返城前,在大门口我见到同来的患者的儿子,初来乍到,看得出他有些不习惯,独自一人面对大片土地想着什么。见我出来,他腼腆地笑笑说,这里挺好,提供免费的药物和治疗,医生对他父亲做了初步检查后又找他谈了话,希望配合逐渐“渗透”,让病人知道自己的病情,这样有利于下一步的治疗。 “最近记者来得多,影响你们吗﹖”“也没什么,只要不拍照就行,我做手术输血后得了这病,亲戚邻居都不敢让知道,连我爸都不知道。前两天上海电视台采访我了,拍的是背影……咱们这儿收不到上海台。” 3月1日晴 早饭后赶到传染病医院时已是7时50分,距离接送车出发还有10分钟时间。“绿色港湾”的乔吉平和护士长郭海燕等人已经等在一层大厅了,和郭院长的健谈相反,乔吉平身材矮胖,话不多。看到我来,他将手中正看着的一封信递过来,信封上落款是“太原市某局宿舍”,洋洋洒洒两页信纸并附一份剪报,信中内容大意是看了某报关于“绿色港湾”的介绍后,想要推荐一个“治艾秘方”。乔说最近他已经收到不少此类信件,哪儿的都有,基本上都是推荐各种疗法和推销药物的。 接送车出发后,坐在我旁边长着娃娃脸的女医生从包里掏出两粒山楂糖,自己吃一粒,递给我一粒,解释:“这是我的晕车药。”路上,车停了几次,先是司机王师傅下车买了一位患者要的罐罐馍,放在驾驶台上。“娃娃脸”女医生逢药房就下车,最后仍没能买到一位女患者需要的一种消肿外用药。随着医护人员第二次走进病区,昨天曾经见过面的几位“居民”开始和我打招呼了。渐渐地,我对他们的了解越来越多——— 洗衣房里蹲在地上修理洗衣机的中年男子是病人家属“老丁”,负责烧锅炉、洗被单,每月有600元收入,许多媒体的报道中都曾提到过他。跟在老丁后面说洗衣机能洗不能甩干的少年,是老丁17岁的儿子小丁。老丁的妻子8年前因输血感染,现在艾滋病毒已经侵害视觉神经,眼睛看不见了。护士查房时,她正坐在窗前沙发上晒太阳,和其他病房相比,她的病房里多了一个自制的小木架,上面摆放着油盐酱醋,一棵芹菜和炒锅。老丁在“港湾”是公认的手巧之人,木架应是他的杰作。护士问老丁的爱人:“今天外面暖和,没有出去走走?”她笑笑答:“没有,出去也看不见啥,娃跑得不见面。”护士转头喊了一声小丁,让他扶母亲出去走走。小丁风风火火答应着跑了进来。 来时医生一路找的消肿药是为“高个子”的爱人找的,待会儿医院的车要送她到传染病院做CT。这会儿她已经穿好了外套,坐在大门外边晒太阳边等着了。病房背后有6眼砖块垒起的煤灶,春节刚过病人较少,只有中间两眼冒着火苗,一位身穿牛仔裤的女孩端着一口小锅米汤正要离开,女孩18岁,生病的是她的母亲。 昨天见过的“红毛衣”也在,见我过来微微一笑算是打招呼,“得病的是你什么人?”她笑笑:“我是病人。”说话时眼睛瞟一眼我手中的笔记本和相机,我开始有些后悔带这些东西来。“最近记者来得多,影响你们吗?”“也没什么,只要不拍照就行,我做手术输血后得了这病,亲戚邻居都不敢让知道,连我爸都不知道。前两天上海电视台采访我了,拍的是背影……咱们这儿收不到上海台。”“谁陪你来的?”“就我自己。”“在家好还是在这儿好?”“当然是这儿好,在家总胡思乱想,吃不下饭,每天想起就掉泪,我这人命苦。年前来这儿住了20多天,心静,吃饭比在家时多了,精神也好。过完年就又来了。”“今天吃什么?”“米饭,蒜苔炒肉。得了这病了得注意营养。”“在哪儿买菜?”“上面村子里,走20分钟就到了。买一次够吃两三天的。”“村里人不说什么吧?”“没啥,他们有时也来门口卖鸡蛋和苹果。” 负责后勤的老乔是位北京“老插”,满口京腔,性格豪爽,没事时喜欢和病人家属聊天。这会儿他正在大门前跟老丁和“高个子”商量,“3·12”植树节快到了,想请老丁负责买些桐树苗,栽在田边,3米一棵,“高个子”自告奋勇要负责挖坑。老乔指着面前大块的田地告诉我,一直到远处那棵树那儿,都是他们的地界儿,有90亩!去年家属们在近处这边种玉米,那边种了芍药、牡丹、二花(金银花)。今年还想搞大棚、种花。去年产的药材用不了,换了不少其它药材。 临近中午,邮递员送来了报纸,除《中国医药报》、《健康报》外,还有一份《三晋都市报》,报纸是3天前的,第二版特稿恰巧是关于艾滋病人打官司的,乔吉平主任看了说,这个病人咋不来咱这儿呢? 要回去了,车不在,乔主任打发一位工作人员骑摩托车送我去几里外的公交车站。一直不怎么说话的老丁说:“吃过饭再走吧。”老乔也热情地说:“过了4月份你再来看看吧,那会儿咱这儿美着呢!” 3月2日晴 郭小平院长打来电话:“看到了吗?网上有篇文章,山东的高耀洁老人在对‘绿色港湾’模式提出质疑,认为河南的‘爱心家园’更可取。”“你怎么看?”“我个人认为,不管采取哪种模式,只要有利于人康复,都是可取的。” 本报记者(来源:山西新闻网 三晋都市报 网络编辑:闫芳芳)

| ||||||||||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文 |

|

| |||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |