创新,并不靠猎奇 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年11月25日09:16 解放日报 | |||||||||||

|

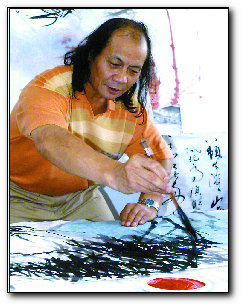

眼下,有多少艺术的创新,为了耸动视听,硬冠以“现代”或“前卫”的名头,这恰恰暴露了一些人浮躁、急于求成的心态。 10月31日,中国美术的最高殿堂———中国美术馆,展出了中国书画研究院副院长杨竹的“竹韵风情”个人画展。观者云集,赞者尤多。杨竹,这位富有个性的画家,在浮躁风笼罩的艺术圈里,又是如何走出他的创新之路的?上周,本刊记者飞赴北京,对画家进行

杨竹简历:杨竹,字青山,号“雪竹轩主”,1947年2月生于长春市。现为中国书画研究院副院长、中国书画研究院粤东分院(粤东书画院)院长、刘海粟书画艺术研究会学术顾问、日本中华文化振兴会执行理事、中央民族研究所客座教授、潮人海外联谊会名誉会长。 杨竹自幼喜好书画,擅长于国画花鸟、人物、山水、精于竹、兰、梅、菊。尤以独创的雪竹著称。以竹画史上“雪竹不佳”的空白处为个人发展的坐标,创作了探千竿万乘之势、物万箐动魄之气的结晶之作。其作品被编入《世界名人录》中国卷和《世界美术家集》华人卷等多种辞典。被人民大会堂、中南海、香港集古斋、华侨博物院、扬州八怪纪念馆、八大山人纪念馆等收藏。不少作品作为国礼被赠送给多位国外政要。 竹缘,似乎与生俱来 一走进杨竹北京的画室,仿佛进入一片竹海。 墨香飘散,竹影婆娑,悄然无声中,竹叶似千军万马。一张一丈二尺长的巨幅雪竹图铺陈在眼前,只见大雪漫天,片片竹叶上坠满沉甸甸的白雪,寒气逼人。在一般人的眼里,画竹,不过是一竿到底,竹叶零落,寥寥几笔就完事。想不到在杨竹的笔下,竹子也能精彩纷呈———风、晴、雨、露、雾、雪,各种天气里的竹子千姿百态,各显风骚。 杨竹,杨竹,画如其名。 我们不禁问杨竹:“你的名字是不是成年后自己改的?”杨竹笑着回应道:“一出生,父亲就给我起了这个名字,一直用到现在。” 1947年,杨竹出生在东北一个中医世家。他的父母都喜欢收藏中国画。杨竹从小在墨香中受到熏陶,9岁开始学画。 “小时候家里穷,但父亲每年都给我买10张宣纸。那时,一张宣纸四毛六,对于一般家庭来说,够一顿伙食的了。”至今,杨竹还保留着11岁时自己画的一幅竹子,“那时画的竹子以临摹前人为主,是我最早的一幅竹画。今天看来,虽然幼稚,却挺值得回味。” 这一画,手中的笔就再也舍不得放下。无论人生轨迹如何变化,杨竹从未放下手里的画笔。当年,到大兴安岭高寒地区插队,爬冰卧雪的日子里,杨竹的身边还坚持带着文房四宝。不管一天的劳作多么辛苦,一有空,杨竹就铺开画纸,画上几笔。天气寒冷,滴水成冰,墨汁一会儿就冻上了。杨竹拿来一盆热水,把墨汁倒进小碗,再放进热水里保温,就这样,一笔一笔地把画画完。 就是这支画笔,奇迹般地让他的人生发生了重大转机。1969年征兵,公社43个知青里,只有一个名额。“征兵时,人家问我有啥特长,我说没啥特长,就是会画画。征兵的人说,那你明天交张画来吧。”当晚,杨竹回到住处,点了盏小油灯,把大锅盖翻过来,在灶台上画了一夜。第二天,征兵的人一看,一只大老虎栩栩如生,当即就拍板了。 当兵4年,杨竹获得了提干的机会,可他却高兴不起来:“当时考虑,十年八年后转业回地方,到那时画画只能做个业余爱好了。我从小就喜欢画画,我宁可放弃提干,也舍不得放弃画笔。”至今,杨竹说起那时的决定一点也不后悔。 1973年末,杨竹退伍回到长春老家,被分配到文联,终于可以与心爱的画笔长相伴了。而他曲折的人生道路,酸甜苦辣的人生感悟,也逐渐融入了他的画里,他那无尽的竹中。 创新,并不是猎奇 然而,艺术之路并非一条坦途。多少人一生苦苦追求,却走不出前人的束缚,只能追随前人的脚印。 国人爱竹,始于魏晋。北宋文豪苏东坡就留下这样的名句:“可使食无肉,不可居无竹,无肉令人瘦,无竹令人俗。”竹的寓意也非常之多,诸如“气节”、“虚心”和“高风亮节”等等,是中国历代文人画经久不衰的主题。画竹史上,名家众多,如北宋的文同、苏轼,元代的李絗、赵孟瞓、倪瓒、吴镇、柯九思,明代夏昶、徐渭、石涛,至清代郑板桥,后人无出其右。 前人已经登上了后人难以逾越的巅峰。攀登这座艺术殿堂尚有困难,何谈超越? 细心的杨竹捕捉到了画史上的这样一句话:“历代画墨竹者甚多,然画雪竹者甚少。即使画竹名家,张张墨竹精到,唯独雪竹不精也不佳,尤其在生宣上画竹,从古至今尚无。”生宣画竹,是盲点,更是难点,杨竹仿佛找到了绘画的方向。 历代画家笔下的墨竹,题材一般以风、晴、雨、露四种天气里的竹子为主。竹画的表现技法也趋于固定。譬如,风竹,竹叶多为旁侧向一边;晴竹,竹叶一般利落向上;露竹,竹叶大多朝上,偶尔一两叶向下;雨竹,则表现为一根根枝叶朝下。新的技法必须建筑在传统技法基础上,为此,杨竹临摹了一张又一张,笔下的废纸能堆积上好几箩筐。 灵感,往往来自于辛勤的不经意间。有一次,刚画好半边晴竹,一不留神,水洒在了上面。墨晕在纸上散开,居然营造出泼墨的效果,乍一看竹叶湿漉漉的,如临豪雨。杨竹画兴大作,趁势以泼墨技法,再书一幅竹画,画面似暴雨骤降,画幅右下角再添一支被雨打折的竹子,仿佛天晴了就能再弹起来,生气跃然纸上。这种技法彻底摆脱了古代传统的画法,生动活泼地表现了竹叶在不同天气中的形态。 在题材的创新上,杨竹也走出了大胆的一步。在“风晴雨露”四种传统题材的基础上,又增加了雾竹和雪竹。尤其在生宣上画雪竹,“前无古人,后无来者”,历经三次大的变法,凝聚了杨竹三十多年的心血。 “五代徐熙的《雪竹图》、北宋苏东坡《稻田雪竹》,都用绢或熟宣作画,竹子一叶叶画好后,留出竹叶的边缘,再以白色涂料一点点着色。古人画法虽然好,但是你不能照着画,那就没意思了。” 一开始,杨竹的雪竹没有冷感,只是竹叶上有几个雪点,画面比较“愣”,感觉不到漫天飘雪的氛围,杨竹自己也不甚满意。 1976年开始,杨竹琢磨着能否找到大雪漫天、竹在雪中摇曳的感觉。他成天揣摩,寻思着是不是用墨画完了,再弹上白粉,营造雪点。尝试了许久后发现效果不行。后来,逐渐找到了在竹叶和竹竿边的画幅上留白的技法,乍一看上去还真的像后来用白色颜料染上去的,雪竹的技法开始成形。 一次,杨竹在广州开画展。两位香港来的画家对这种浑如天成的“白颜料”大为赞叹,百思不得其解,偷偷撕下两片“雪花”,拿回去化验。杨竹闻之哈哈大笑:“这是宣纸上留的白,能化验出什么来?用白色颜料点染,那是油画的画法,就算不上中国水墨画上的突破了。” 到了上世纪九十年代末,杨竹又进行了新的探索,尝试着将雾竹和雪竹相结合。近处的竹叶清晰,远处的竹林朦胧,画面好似有了景深。大雪漫天的情景,雪天里的朦胧感、雪的厚度,都能清晰地传递给观者。画界评价:杨竹的雪竹达到了更高的境界。 无怪乎,在中国美术馆刚刚结束的杨竹画展上。主持人白岩松站在一幅雪竹面前,感慨道:“这是今年北京下的第一场雪。” 自然,是最好的老师 “我这大半辈子,种竹、赏竹、咏竹、画竹,以竹为友,以竹为伴。”从一个伶俐少年到知天命之年,杨竹爱竹,如痴如醉。 东北没有竹子,这个东北大汉尽奔有竹的地方去——— 冬天,听说湖南、河南等地下大雪,他带着相机赶去,不管天寒地冻,咔嚓咔嚓拍了十来卷雪竹的照片,回来后仔细揣摩。 一次,在厦门植物园里,狂风大作,大雨倾盆。他穿上雨衣雨裤,冲进大雨,拍下四五层楼高的黄金坚壁竹、羽毛竹在暴雨里摇摆的形态。“雨中有一支竹枝被雨打折了,掉在了石头上。我就此构图,画了一幅雨竹图。”杨竹指着一幅雨竹,满意地说。 雾竹,则是在成都宜宾的竹海中找到灵感的。“那天正好赶上大雾,远处的竹海消失在白雾中。只留下近处清晰的几竿竹子,自然造化,天成之作。” 明代大画家石涛曾说过,师法古人,更应该师法造化。杨竹对这句精辟的古训感触颇深:“我站在风雪暴雨中观竹、拍竹,很多人觉得我很傻。但是,只有眼中有竹,才能‘胸有成竹’,只有从真实的自然中,才能找到创新的灵感。” 不但四处观竹,杨竹还自己养竹。广东汕头,杨竹的“兰竹草堂”里,种了70多种品种不同,形态各异的竹子。这片竹园里的竹子,来自宜宾、厦门、扬州、安吉、甚至境外,都是杨竹从各地带回来的:“我随身带着剪子、小锯、小刀。看到有特色的竹子都要剪下带回一支。” 有一次在北京,杨竹带着锯子剪子去紫竹院。一下地铁,就被一个便衣警察逮住盘问。“你包里什么东西?干什么用?”“我是画家,画竹子的。”好一番解释,才让警察相信。 在扬州个园,杨竹发现一种竹竿为方形的方竹,挖了一支,想带回观察。不料被园林管理人员发现,被带到园长办公室。得知杨竹这样热爱画竹,园长也感动了,临走时还帮忙挖了一堆竹根送给了杨竹。 有一年,杨竹到日本办画展。朋友送的精美的点心、礼物堆了一屋子。杨竹偏偏看中了富士山上的一种一寸高的小竹子。他把点心盒里的点心拿出来,把竹子栽在盒里,悄悄带了回来。“为了稀奇的竹子,我可是冒了一次险。” 还有一次,杨竹带着面包和水上罗浮山,找一种竹子。结果竹子没找到,腿却不小心摔折了。 …… 现在,在杨竹的小小竹园里,几乎汇聚了竹中的珍品。一说起它们,杨竹如数家珍:“有形态各异的方竹、螺节竹、人面竹、罗汉竹,其中一种龟甲竹,竹干基部节间呈不规则短缩,凸出如龟甲状,特别珍贵;颜色变化也让人目不暇接,有黄金间碧竹、金丝竹、银丝竹、斑竹、紫竹……”这些竹虽然都不画在纸上,但是通过观竹、画竹,以竹为伴,以竹为友,竹子已经成为杨竹生命中不可分割的一部分。 11月8日,在中国美术馆的杨竹画展刚刚落幕。风、晴、雨、露、雾、雪六大主题的90多幅画作,吸引了每天千余名书画爱好者前来观赏。 “此生能共清风舞,不做转来后世人”,一位观众在看完杨竹的画展后,大为赞叹,提笔写下这几句肺腑之言。还有人称他为“当代竹神”,“板桥后继有人”…… 杨竹的作品,曾受到过大师们的赞誉。钱君稥曾称道:“杨竹画竹无出其右,堪称一绝”;贺敬之题诗赞誉:“曾历险路思前路,欣看杨竹画雪竹,板桥已远管桦逝,新篁凌寒又挺出”;刘海粟则称道:“杨竹画竹,挥洒自如”;国画大师关山月、陈大羽等也曾对他的作品给予高度评价,称其为“华夏雪竹第一人”。 面对纷至沓来的种种美誉,杨竹认为:“古人高超的技法其实远远胜于我,只不过我独辟蹊径,走了一条前人没有涉足的路。”对于自己今天所取得的成就,杨竹谦逊地告诉记者,他还仅仅处于艺术的儿童时代,“我只是往前迈了一小步。对我来说,永远没有达到艺术巅峰的时刻”。 然而,令他最担忧的是,在大师渐行渐远的时代,中国画却后继乏人。“梅兰竹菊,是中国画中的‘四君子’,也是历代文人习画的经典内容。但是,现在能把‘四君子’画好的人越来越少了,一代名家之后出现了些断层。”2002年,杨竹应邀参加扬州八怪馆的筹建时,讨论起当前中国画的传承问题时,就不无忧虑地思考着中国画的未来。 “学中国画的人也比过去少。现在的孩子都爱画西洋画,受到西方艺术的熏陶更深。传统文化受到的冲击令人担忧。”杨竹轻叹了一口气。 而在当前艺术创作中,一些人为了追逐名利、吸引观众的眼球,不去下苦功磨炼技法,不去吸收各种艺术形式中的有益元素,而是试图走终南捷径。一时间,用拖把画画,用羽毛画画,甚至头发画画,倒着画画……绘画仿佛成了一种“奇技展示”。对此,杨竹更是感到痛心疾首:“创新之路,对于每个艺术家来说是一条天险之路。但是,创新不是靠猎奇,而是甘于忍受寂寞的煎熬,在技法、内涵和境界上下功夫,才能换来经得住时间考验的成果。” 采写 /本报记者 林颖 曹静 | |||||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文 |

| ||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |