上海踏入“创新驱动期”门槛 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年03月03日09:00 解放日报 | |||||||||||||

|

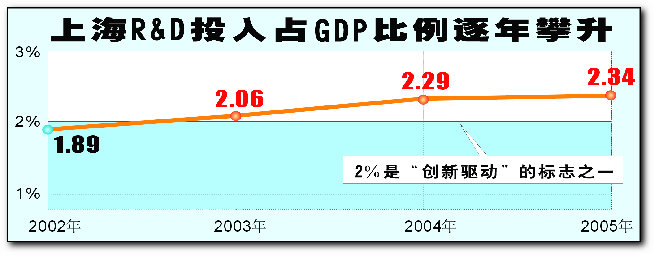

日前公布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中,将 2010年我国全社会的研究开发( R&D)投入占国内生产总值的比例锁定在 2%。按照国际惯例, 2%是“创新驱动”的标志之一,而上海已“先行一步”。近日公布的《 2005上海科技进步报告》显示:申城去年用于研究开发( R&D)的经费占全市生产总值的比重达 2.34%,与前年的

超过 2%:“创新驱动”必要条件 国际上根据驱动力不同,将一个国家或地区的社会发展分为资源驱动、资本驱动和创新驱动。显而易见,“靠山吃山,靠水吃水”的资源驱动型,和依靠盖高楼、建马路拉动社会经济发展的资本驱动型,已无法满足上海增强城市国际竞争力的需求。要想率先进入“创新驱动城市”的行列, R&D投入必须超过 GDP总量的 2%。目前世界上主要发达国家的 R&D投入强度普遍在 2%以上,芬兰、以色列等中小型科技强国已超过 3%。 2002年 1.89%, 2003年 2.06%, 2004年 2.29%, 2005年 2.34%。在历年全社会 R&D投入相当于 GDP比重的坐标图上,从 2002年起斜线一路昂起,向右上方探去。迈入“创新驱动”的门槛,上海的脚步愈发坚定。 创新“一路走高”,带来放大效应。今年 1月颁发的 2005年度国家科技大奖中,上海首次囊括 5大奖项。最新公布的《 2004— 2005中国区域创新能力报告》显示,上海区域创新能力以综合值 57.16位居全国首位。 【愿景】到 2010年,上海城市创新体系基本形成,全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到 2.8%以上,科技进步贡献率达到 65%左右。 接近 70%:企业投入趋合理 万达信息股份有限公司人手不多, 2005年销售额却达 2.25亿元。谈起成功原因,公司“掌门人”史一兵抖开“秘密”:近年的研发投入都占销售收入的 15%以上。 舍得在研发上花钱的,何止万达一家。华谊、沪东中华等国有大中型企业的研发投入力度也在不断加大。中央自主创新报告团近日在上海作报告,他们多次提到振华港机带给他们的感动。振华港机每年用于研发的资金高达上千万甚至上亿元;同时,还充分利用上海的科研所和高校,在许多关键技术开发上与之结盟。他们认为,企业既是出资者,也是受益者。 在研发经费的分类“饼状图”上,企业已是“厚实”的一块:如按资金来源分,政府 33%,企业 52%;如按执行部门分,高校和科研机构 36%,企业 62%。在成熟的创新驱动型国家,企业的研发投入一般占 70%左右,上海正朝着这一目标迈进。 “一般而言,技术进步对国民经济增长的贡献越大,则企业自身所承担的 R&D费用比例越高。”参与编制《上海科技进步报告》的上海科学学研究所所长李健民说,目前申城研发投入的活动主角已成功“转换”,从以高校和科研院所为主,到以企业为主。 【愿景】到 2010年,企业研发投入占全市研发投入比例达到 65%以上。完善国有企业考核机制,考核重心从资产保值增值向自主创新能力和资产长期收益能力转变,重点产业集团研发投入占销售收入比重要逐步达到 5%。 -10.3%:莫忽视人员投入 “不要忘了, R&D投入,除了经费,人员也是重要组成部分,人才是第一资源。”市科委发展研究处刘俊彦指出,人力投入不足,将成为制约企业创新能力提升的瓶颈。 如果将每个 R&D人员一年中实际从事研发工作的天数,除以 365天,再乘上人员总量,就可得出企业或地区的 R&D人员折合全时当量。下面这组数据耐人寻味: 上海大中型工业企业 R&D人员折合全时当量为 1.48万人年,比上年同比减少 10.3%。全社会研发人员投入当量数也是总量有限,增长缓慢。上海“研发人员全时当量”的全国排名列第 9位。 “全社会研发人员投入的增长与经济社会创新发展需求不相吻合,对我们提出新的挑战”,刘俊彦建议,进一步关注人才强市战略的实施,营造和谐的人才发展环境,将人才真正汇聚到科技自主创新一线中去,落实到企业自主创新的关键环节中去。 【愿景】到 2010年,每万人中研发人员达到 45人,全市高层次企业经营管理人才总量达到 25万人左右,常驻上海的境外专家达到 15万人,各类归国留学人员达到 8万人。

本报记者 章迪思 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文 |

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||