香港慈善家沈炳麟:94岁老人持续50年慈善马拉松 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年12月11日08:56 大河网-大河报 | |||||||||

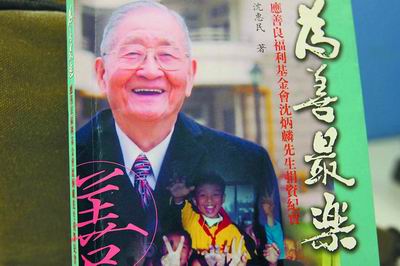

曹翔生先生发放捐赠物品  沈炳麟先生 “今天你得到一件衣服,明天你应该回报社会”——这是一个商标为“应善良”的棉衣和羊毛衫里的标签注语。12月6日~7日,记者目睹我省驻马店市的泌阳县老河乡、汝南县常兴乡、上蔡县芦岗乡的孤寡老人、妇女儿童和艾滋病毒感染者,在飒飒冬雨和簌簌寒风中分别得到了3000件柔软温暖的“应善良”牌棉衣和羊毛衫。这是“香港应善良福利基金会”又一次的无私捐赠。

11年来,香港大业织造有限公司通过我省外侨办公室联络考察,先后在我省贫困地区农村捐资帮助改建小学达50所,并多次捐款捐物慰问我省灾区人民,捐资总额930多万元。为改善我省贫困地区的教学条件做出了积极贡献。 然而,受益10多年的河南人从未见过创立了“香港应善良福利基金会”的浙江湖州人——年届94岁高龄的沈炳麟先生,甚至根本不知道有这么一个真正的慈善家密切注视着内地的建设与发展。 从上个世纪80年代起至今,经营着一个并不出名、起眼的中型织造企业的沈炳麟先生,累计向内地滚动捐赠捐建了价值2.7亿元,共有学校、医院、卫生院、赈灾救难、大学生奖金等1700多个项目的钱款物品。 12月6日~7日,省外侨办的工作人员在本报记者的全程跟踪“逼问”之下,断断续续透露了“应善良”已持续50多年的“慈善马拉松”—— “我们不要求大家知道沈炳麟是谁” 2006年12月6日7时半,乘坐了一夜火车,62岁的曹翔生先生走出郑州火车站出站口。 8时20分,他已经驱车前往驻马店市泌阳县。 曹先生是“香港应善良福利基金会”驻上海总部派来的代表,一名真正的义工。此行任务是协助河南省外侨办将已经先期运抵的3000件“应善良”牌捐赠衣物发放到每个村民手中。 “‘应善良’上海总部有7名义工,我是最年轻的,我们年龄最大的义工闵先生已经85岁,义工年龄平均70多岁。我们都是天天挤公交车上下班。总部规定8时30分上班。几乎每人都是早晨6时起来,转两趟车到总部聚齐,还不到8时。中午吃5元钱以下的盒饭。晚饭自己回家吃。沈先生平时非常节俭,我们没有理由打出租、吃好饭,出差也以坐火车为主,省出钱来可以为社会办更多的事情。”在记者的追问下,曹翔生对于老年人晚年该在家里享清福的传统生活并不认同。 近12时,车子停在泌阳县老河乡乡政府大院。院西那棵1300多年树龄的老银杏树下,已经聚集了二三百号人。他们大多数是老弱病残,在年轻人的扶持下,或半坐半躺在椅子中,或习惯地蹲在地上。孙子孙女们偎在身边,几条狗儿在人群里钻来钻去,一个非常生活化的乡村场景。 “乡亲们,我代表香港应善良福利基金会董事长沈炳麟先生来看望大家!希望你们在严冬里穿上温暖的衣服,安全轻松地度过这个冬天!”曹翔生面对一双双企盼的眼睛,1分钟内结束了自己的上海普通话“讲话”。 热烈的掌声后,在乡村干部手持名单登记册的响亮点名声中,各村村民纷纷开始用编织袋、布单子领取发放到自己手中的棉衣和羊毛衫。 “我来替孩儿他爸领衣服,他病在床上动不了。”村民陈雪玲回答记者采访时,说是为丈夫许群立排队领衣服。她脸上洋溢着开心的笑容。 “这部分人是社会最底层的人,也最需要关心。我们的善事做到他们这里,会感觉到一种安慰。”曹翔生对记者说。 当天下午4时30分,天色阴暗,冬雨急冷,道路泥泞。曹翔生和省外侨办的工作人员抵达汝南县常兴乡敬老院。在新落成的饭堂里,他们双手捧起衣物,一一轻轻递交到400多名孤寡老人手中。“沈先生要求我们,任何时候,都一定要用双手交给别人捐赠品,因为我们不是恩赐,而是和他们分享我们的劳动果实。”曹先生一脸庄重。 12月7日上午11时30分,曹翔生一行来到上蔡县芦岗乡王营村。在村干部的帮助下,又将1000件衣物发放给聚集在这里的村民和部分艾滋病毒携带者。 “知道是谁给你们送来了棉衣吗?”记者在现场询问一位女村民。 “说不清楚,听不太懂人家的口音。只知道是香港一位姓沈的大善人。”村民们有的露出迷茫。 “我们并不要求他们知道沈炳麟先生,因为他早有话在先——‘不要宣传我。对已经捐赠的项目不树碑立传,开工、竣工不拍电视。’只要乡亲们知道有人惦记着农民,有人为他们做事,将来他们有能力后也回报社会就足够啦!”曹先生诚恳地说。 “天上真有掉馅饼的好事啊!” 关于与“应善良”的10多年交道,省外侨办调研员朱奎吉记忆特别清晰—— “1994年4月20日,我们省外侨办收到应善良福利基金会上海办事处代表闵其祥先生的一封来信,信中简单介绍了香港大业织造有限公司董事长沈炳麟先生近年来在内地捐资助学的情况,表示愿意资助河南省山区、老区和贫困地区小学教室危房的改造。 当时看了信后,我们不太相信,因为在这之前省外侨办也曾经收到过境外团体和个人的多次来信,有表示愿意捐赠汽车的,也有表示愿意捐资帮助兴办社会公益事业的,但(办成的很少)大部分都没有什么结果。沈炳麟先生出生在浙江省,事业成就于港埠,同我们河南非亲非故,毫无瓜葛,况且无往来,却主动写信给我们,愿意捐钱帮助我们改建小学教室危房,真有这种‘天上掉下大馅饼’的好事吗?” 老朱充满狐疑。但他没有轻率地把信函扔掉不理,而是抱着试试看的态度,向应善良福利基金会上海办事处报送了一份材料,同时也向国侨办发出了询查。 这一问,他倒震惊了——原来,在国侨办,沈炳麟先生已经是大家耳熟能详的著名慈善家。 当年9月中旬,应善良福利基金会代表胡修康、闵其祥两位先生首次来到河南,考察了信阳市商城县苏仙乡琉璃河小学。当时闵其祥先生已是73岁高龄,胡修康先生因晕车身体也不太好。但他们不顾年高体弱、长途跋涉劳累,一到商城县,立即深入到大别山腹地的穷乡僻壤,实地察看小学校舍的危房。这里的教学条件十分简陋,几间土木结构的矮小破房,透风漏雨,阴暗潮湿,里面坐满了瞪着一双双好奇而又胆怯的眼睛的孩子。祖、父辈们用过的桌凳,修修补补仍在使用。 两位代表十分仔细地到每个教室进行察看,认真清点了各班的学生人数,向老师和校长询问了解有关情况之后,立即在现场同陪同考察的县、乡、村和学校负责人进行了座谈,就学校的改建计划、建校资金的筹措等问题进行了详细的研究,拿出了学校危房改建的初步规划。 闻讯而来的当地老乡们纷纷拥进校园,从他们一双双充满企盼的目光中,陪同两位代表考察的县、乡、村领导再次深感自己肩上责任的重大。一位白发苍苍的老大爷双手捧着一包当地出产的茶叶,恳请两位代表收下,被闵其祥先生婉言谢绝。应善良福利基金会代表的这种求真务实、认真负责、无私奉献、俭朴廉洁的精神给豫南大别山区的人留下了深刻的印象。 经沈炳麟先生批准,应善良福利基金会捐资帮助该校新建的一栋建筑面积516平方米的教学楼诞生了。竣工典礼时,乡亲们从四面八方聚集在“恩美楼”前,举行了隆重的庆典活动。鞭炮齐鸣,锣鼓喧天,孩子们载歌载舞,来表达他们对沈炳麟老爷爷的感激。一位80多岁的老者拄着拐杖,站在人群后面,仰望着崭新漂亮的“恩美楼”,口中喃喃说道:“几代人的愿望终于实现了,我们的后代有了希望了。沈炳麟先生,好人啊!” 1995年5月,沈炳麟先生派代表胡兆康、李衍赓两位先生到信阳,考察了9所小学,决定捐资148万元人民币,帮助新建9栋教学楼,建筑面积共计5820平方米,从根本上解决了这些学校教室和老师办公室的问题,使这些学校的教学条件得到了彻底的改善。 在考察学校时,由于连天阴雨,山区道路泥泞不堪,通往潢川县隆古乡堡子口小学的土路汽车无法驶入。当时已80多岁的胡兆康先生坚持冒雨步行前往,往返8公里,在泥水里跋涉了4个多小时,等回到招待所时,浑身全被泥水湿透,累倒在床上…… 见贤思齐,朱奎吉对记者说:“应善良福利基金会的代表来当地考察时,他们不住宾馆,只住政府招待所,吃饭也极其俭朴,为了不影响工作,有时干脆就在乡下用餐。白天顶风冒雨下乡考察,晚上回到招待所还要赶写出当天的考察汇报材料。由于去考察的地方大都是贫困地区,招待所的条件十分简陋,有的房间连桌椅也没有,就只好趴在卫生间的洗面台上写作。广大干部群众对沈炳麟先生慷慨解囊、捐资助教的义举和代表先生的认真负责、无私奉献的精神深为感动,纷纷捐款捐物、出义务工,群策群力,力争把沈炳麟先生捐建的学校早日建好。” 12年来,沈炳麟又向我省濮阳、台前、范县、安阳等贫困县捐建了一批学校。 至今,沈炳麟已经向我省无偿捐建了50所学校,捐助了930多万元。 “积德才是每个人应该做的事。” 对河南而言,应善良的义举自始至终是一场没有男主角的慈善马拉松。因为沈先生从来没有踏上过这片在他心中颇有分量的土地。 只有在日益发达的网络上,人们才可以查到关于沈炳麟的只言片语。在与应善良福利基金会的联络交往中,只有我省极少数领导和省外侨办的工作人员慢慢了解到这位普通慈善家的生活状况和慈善情怀。 今年94岁高龄的沈炳麟上个世纪30年代就在上海设立了“应善良福利基金会”,捐助贫困学子。上个世纪40年代业务扩展迁移到香港后,一直关注着祖国内地的建设。改革开放后,他积极热诚投身于内地的经济和教育发展,走遍神州进行各种捐赠救济。1995年,被评选为第二届全国十大扶贫状元。 目前,沈炳麟先生的应善良福祉已经有1700多个项目,高达2.7亿元的款额物品在全国27个省市自治区开花结果。 人们看到他的义举,总会本能地猜测他在香港的地位和财富一定遐迩闻名,富可敌国。 其实,他一直以来都只是一个不出名的中等企业家。90岁高龄前,这位董事长一直都在香港大业织造公司的质量检验岗位上坚持工作。 2003年秋天,李成玉省长在省外办主任赵国成的陪同下,出访间隙专程到香港九龙地区沈先生的公司和家中参观问候。他们吃惊地发现——每年为祖国内地无私奉献千万金的大业织造只是一个不足500名职工的中型企业。董事长办公室除了必备的办公桌,没有任何装饰和奢侈品,显得极其简单甚至可称为简陋。 沈炳麟先生的住宅八九十平方米,室内陈列简单,只有最必需的日常生活用品。正在使用的电话是上世纪七八十年代的转盘拨号电话。沈先生的解释是:“只要它能用不坏,我就不会换掉它。”老两口至今没有用保姆,天天步行出去购物,自己做些粗茶淡饭。身上穿着最平常的衬衣,他们与普通老头老太太没有任何区别。走在街上,没有人能够想象到他们每年要做出那么多与清淡生活反差巨大的捐赠义举。 李成玉省长当时就非常感动地对赵国成说:“你看人家多不容易。这样苛责自己的生活,还每年拿出钱来无私地援助我们的教育和扶贫事业。我们一定要把他的钱用好。” 也许人们会猜问,沈先生的孩子们呢?沈炳麟与夫人冯月娥共育9个子女,其中5位在香港,其余散居在美国、加拿大等国,都是有地位有财产的成功人士。其五子沈寿贵分管应善良福利基金会的运作。 沈炳麟九十大寿时,儿女全部聚集在父母身边要大办筵席为老父亲做寿。沈炳麟先生告诫9个儿女:“把你们为我做寿的钱全部交过来,放入应善良福利基金会,我请你们吃顿便饭。”果然,从年近70岁的大儿子带头做起,儿女们乖乖地交上来逾20万元“祝寿”费,纳入基金会。然后全家共同享受了一顿几百元的家庭寿筵。 “我们沈炳麟先生一直从报纸电视上关注着河南,关注着驻马店这样的地方。他说明年还要对这里继续进行重点帮助。”12月8日,离开郑州前,曹翔生认真地对省外侨办的工作人员说。 一个久居香港的商人为什么对内地和人民有这样的深情?一个与西北、西南贫困地区素昧平生、非亲非故、也非巨富的老人,为什么一而再、再而三地慷慨解囊、捐资办学?这位不善言辞的敦厚长者对上海总部的人们说:“积财不过是在存折后面多加几个零,积德才是每个人应该做的事。” 70多年来,沈炳麟的理念一直是:把金钱拿去帮助需要的人,远胜放在银行里不去用它。 □首席记者杜超文张鸿飞图 | |||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |