|

|

|

|

|

中华鲟放生求解25年保护困局http://www.sina.com.cn 2007年05月09日09:22 光明网

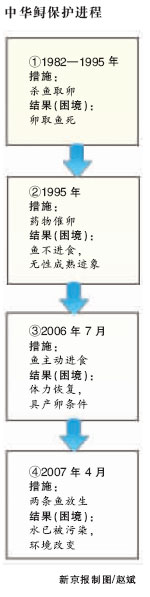

■核心提示 4月22日,两条中华鲟被放归长江。这是保护中华鲟工作启动25年来,人类第一次将饲养后主动进食的中华鲟放归。人类希望以这种方式来拯救这种存活亿年却在濒临灭绝的古生物,7000里长江,野生中华鲟的数量已经由1990年的2074尾骤减至257尾。 在已显陌生的江水中,这两头中华鲟能否存活并担当起挽救家族的使命,目前尚是未知数。 而受污染的长江、被改变的生态圈,却令保护者更加担忧。 □本报记者 崔木杨 刘建宏 湖北、北京报道 4月21日,放归前一天,工作人员对两尾野生中华鲟检查身体。放归长江是人们保护中华鲟种群的又一次努力。本报记者浦峰摄

4月22日,古城荆州,长江边。 “放”———口令声后,一米见方的暂养池闸门应声下落。喷射的水流里,被放生的28号中华鲟,蜷成U形将头扭向甲板———那里站着饲养它两年的北京海洋馆工作人员。 海洋馆工作人员认为这是中华鲟在向大家告别,同样捕捉这一细节的水生动物博士柴静却开始担忧,渐通人性的鱼能否在野生环境下继续生存。 “这不是一个好信号。”4月25日,葛洲坝下,被污染的江水散发出刺鼻的腥臭味。这里是野生中华鲟最后的家园,保护者却为之焦虑。 这一次,他们把探寻中华鲟减少原因、挽救中华鲟物种继续繁衍的希望,寄托在了两只代号为“28”“32”的中华鲟身上。 1980年到1990年,2074尾;1990年到2001年,257尾。 这是野生中华鲟在两个不同时间段的生存数量。这组来自北京海洋馆的数据,记录了被誉为“水中活化石”的中华鲟,在被保护20年间中的生存状态:野生种群急速衰减,照此发展,20年后这种绵延亿年的古生物恐怕将绝迹。 7000里长江,257尾野生中华鲟的统计数字,这是大自然给人类的最后警告。 放生 4月21日10时许,阳光下的池水中,长江水产研究院博士陈细华的手术刀银光炫目,暂养池中人鱼相依。 凝神、举刀、下刺。半分钟内,拇指粗细的红色声纳已被陈细华塞进28号鱼皮肤与脂肪之间的豁口。红色声纳,能让科研人员随时监视鱼的动向。如果声纳消失在长江尽头,就表明它们获得了重生。 陈细华说,这就意味着濒临灭绝的野生中华鲟这一种群,将被成千上万的科研人员从灭绝线上拽回了一大步。 陈的动作娴熟连贯,3厘米的豁口内几乎没有血渗出。 28号是陈细华操刀的第五条野生中华鲟。 池中的鱼很漂亮,3米长的鱼身上布满黝黑的鳞骨;池中的鱼很健硕,每一次摆尾形成的水浪都会让身边的人在水中跌倒。 28号,一条野生中华鲟的代号。两年前人们为了避免它因产后绝食而在虚弱中死去,跋涉三千里将其从湖北长江运到北京海洋馆疗伤。两年间,在科研人员的照料下,它逐渐康复。人们于是决定将它放回长江,希望它能够在江中繁衍后代。 放生是人和鱼共同寻求出路的尝试方式,人们期望进食的中华鲟能够从长江返回大海,并从大海里带回成熟的卵子。 “人工饲养的鱼不会性成熟,野生的中华鲟却越来越少,这是中华鲟繁殖的死穴”水生物保护专家刘鉴毅认为,如今保护者正在经历的尴尬是,20年前人们将野生鱼的精子和卵子结合,繁殖出子一代中华鲟在客观上解决了中华鲟产子量少的困境。20年来人们将繁殖出的中华鲟幼子一分为二,一部份放生,另一部份养殖希望它们都能够繁衍出自己的子孙。 但让人无法接受的事实是,总数近600万尾的中华鲟幼子放生后,至今难以找到它们活着的迹象。而人工饲养的中华鲟虽然体型健硕,但完全没有性成熟迹象。 “一方面人工鱼不会生鱼,另一方面野生鱼往往会因为产后虚弱导致死亡。”刘鉴毅说,上述两点是中华鲟保护的死穴。 4月22日10时,28号与同伴32号被放归长江。 在陈细华眼中,此次中华鲟放生意义重大,两条鱼是首次在人工饲养条件下主动摄食的产后中华鲟。这说明,经过25年的努力,一个物种终于接受了人类的帮助,这将对整个长江水生物保护产生积极影响。 25年的困惑 25年来,中华鲟以死换生的保护方式让保护者苦恼不已。 2007年4月20日,北京海洋馆鲟馆硕大的玻璃池内,32号和28号轮番用头轻顶着池内的潜水员,池内人鱼共同舒展地舞着弧线。 “它们是英雄。”水生物专家刘鉴毅透过巨大的玻璃池看鱼,连连感叹。 池内的两条鱼很特殊,因为是它们帮科研人员突破野生中华鲟产后不进食这一瓶颈。海洋馆工作人员李小鹿记得,那一天是2006年7月2日。 而此前25年,中华鲟的保护者只能看着,养殖池内一条条的野生中华鲟因拒食在虚弱中死去。 1982年,中华鲟研究所开始着手人工繁殖中华鲟,中华鲟保护工作开始。 刀将中华鲟的腹部割开,成坨的卵子被人用手掏空。 当占鱼体重20%的卵子被取走后,中华鲟在抽搐中死去。 “很悲壮”,相隔25年,葛洲坝中华鲟研究所副所长朱国平在回忆剖腹取卵时反复说。 朱国平所回忆的,是上世纪80年代初至90年代中期,人们为保护中华鲟无奈采取的方法。资料记载,保护中华鲟之初由于中华鲟拒绝在人工养殖环境下产卵,因此,人们只好将鱼腹豁开取出卵子,再采取人工授精的方式进行繁殖。 至今,研究人员依然不肯透露,有多少中华鲟,为了繁殖后代,以这种以死换生方式延续着种群的存在。 所幸在1995年,药物催卵这一技术诞生。这是人与鱼共同努力的结果。至此,悲壮的取卵方式终止,人和鱼当时都获得了解脱。 雌鱼可以不被杀死,但新的问题再次出现。 产后中华鲟开始绝食,由此带来的问题让科研人员们更加焦躁,一方面是野生中华鲟数量下降,另一方面产卵后的雌鱼又拒绝进食,面对着一条条因虚弱致死的鱼,人们一筹莫展。 陈细华回忆,为了让中华鲟进食,人们只好撬开中华鲟的嘴将食物塞进去,鱼吐出来就继续塞,研究所内的两条中华鲟就是这样度过了四年。 命虽然保住了可不主动进食的鱼由于身体虚弱,根本就没有性成熟迹象,也就是说,这样的鱼活着也等于死掉了。 雌鱼的死亡在延续20年间,无数科研人员黑发变白,但是中华鲟的数量始终在递减,1980-1990年统计的野生中华鲟数量为2074尾,到2001年的数字是257尾。 鲟保护专家危起伟说,为了抗拒无谓的死亡,科研人员想到了北京,那里有着先进的设备,而湖北则拥有着世界上最好的专家。 鱼活了 2005年对于28号和32号是幸运的一年,在京鄂两地中华鲟保护者和农业部的协调下,它们跋涉三千里进京。 在北京海洋馆,28号和32号得到了婴儿般的照料。 “我们要让鱼活下去。”北京海洋馆副总经理杨道明说,中华鲟进京后,为了让鱼生活得舒服,海洋馆迁走了鲨鱼池,为中华鲟营造了新家。 对于中华鲟的新家,即使用人的眼光来看也是豪奢无比。 北京海洋馆内942平方米的大厅里,一个1400立方米的玻璃池充斥其内。池底铺满了来自长江的石头,水下环境完全模拟长江而建。 池边,四组密闭式水过滤系统以每分钟28立方米的速度将洁净的水送入池内,每50分钟池内的水就会循环一次;另外四组冷热交换器可使水温在17与28度之间任意调节。 “池内的菌群数量时刻都会得到监视。”海洋馆水族部经理杨道明说,中华鲟在海洋馆内除达到了世界上最好的科技设备的照顾之外,每隔15天还会接受潜水员和水下彩超设备的体检。 除了生存环境近似完美外,在这里,鱼和人之间的关系也发生了变化。 为了消除鱼的不适应,潜水员会每天潜入池中对鱼的惊醒进行抚摸以消除它的不安。 “中华鲟刚来时很不配合。”饲养员蔡经江回忆,起初鱼对潜水员的水下喂养很抵制,除了不吃东西外还时常用尾巴横扫潜水员。 对此周文军的感觉是,馆内的中华鲟如同故意在和人较劲,塞到嘴里的东西马上就吐出来,见到潜水员下水扭身就走。 2005年到2006年间,鱼始终没有进食,不进食的鱼活得很痛苦,这种痛苦也时刻困扰着饲养员们。 为了让鱼进食,饲养员们每日至少3次潜入水下,将精心挑选的鲫鱼塞入它的口中。 “鱼不吃食,人不上岸。”周文军对此深有体会,每天六七个小时的水下作业,使这个20多岁的小伙子走路时身体经常东倒西歪,脚如踩棉。 为了让鱼进食,饲养员们尝试着各种各样的喂食方法。 “我们都把鱼当成自己的孩子,不吃东西我们就在水下陪着它玩;往嘴里塞食物吐出来,我们就用绳拴着鱼引诱着它游。”邓江华说。 据记者调查,因长期水下低温作业,饲养鲟鱼的10名20至30岁男性饲养员,均不同程度地患上了胃病。 在人们的努力下,奇迹出现了。 2006年7月28日,当蔡经江喂鱼时,突然感觉拿着活鱼的手臂被一股巨大的吸力拽住。等他转过神时,奇迹已出现———中华鲟主动进食了。鲟嘴里发出的巨大吸力,将蔡经江的整条臂膀吸入口中。这是鲟鱼到海洋馆2年后第一次主动进食。 “鱼嘴里是滑滑的,软软的。”尽管潜水员们知道,鲟鱼嘴里发出的巨大吸力,可在瞬间将人的手臂扭断,但蔡经江还是在被吸食的瞬间体会了这一细节。“没啥怕的,鱼就和自己孩子一样。”“绝对是一项重大突破”。刘鉴毅说,产后中华鲟在人工环境下进食,对中华鲟的保护意义深远。鱼进食可恢复体力就有可能产卵,进而突破目前中华鲟保护雌鱼频频死亡的怪圈。 鱼在人的呵护下,日渐健硕,两年间,28号体重增加了300斤已达到950斤,如果在野外,300斤最少要生长10年。 2007年2月5日,“野生中华鲟产后康复放归长江可行性论证会”在京召开,会上来自农业部和长江水生所的专家决定,鱼将再次搬家,这次它们将回到长江。 不愿回家的鱼 2007年4月20日晚,中华鲟踏上回家之旅。车队直奔荆州。 “水温正常、含氧量正常、水质菌群未超标。”步话机里传出的实时监控消息,渐渐消除了车队成员的担忧,但鲟鱼反应却让人担忧。 4月20日晚,运输途中换水期间,身长3米的28号,竟在两米宽的箱内掉了一个头,北往京城。“它可能习惯了北京馆内的一切。”动物保护专家刘鉴毅很担忧,习惯了人工饲养的鲟鱼若产生惰性,能否在污浊的江水中生存,面对轮船锋利的螺旋桨,鱼儿是否还会拥有机警的本性。 21日10时,鱼抵江边。鱼显然对新环境不适应,异常的情况在持续。 21日晚,接触不含麻药江水的28号,连续五次反抗进入暂养池中。扭动中鱼尾被豁开一条十厘米长的创口。 22日10时20分,在“咚”“咚”的撞击声中,随队的海洋馆饲养员周文军看见,28号簸箕大的头颅,斜刺着撞向暂养池护板。“这是在反抗,它是软骨动物头部最脆弱。”一小时后,鱼被放入江中。滑道内的32号蜷缩成U型,似乎在延缓滑入江中的速度。 28号沉入长江时鱼头始终望着站在船边的周文军。 鱼入江后没有走,而是在水下不停徘徊。徘徊在江面的跟踪船证明了鱼的游动路线。 “鱼是舍不得咱们。”看见这一幕的邓江华、蔡经江、等人认为鱼很有灵性。它在向恩人们告别。 “这不是一个好信号。”水生物博士柴静则担忧,沿江650公里长的污染带,会让中华鲟最后一个产卵地消亡。她认为,中华鲟呈现的反常现象,不排除与人存在一定感情因素,但更值得思索的是为什么鱼出现了诸多异常。“污染已让中华鲟岌岌可危,鱼的异常反应主要体现在对江水的不适应。” 家已被污染 长江边的渔民、水中死去的鱼儿见证了柴博士的担心。 宜昌葛洲坝下,沿江20公里江水舒缓,这里是中华鲟的核心保护区,也是野生中华鲟目前唯一的产卵场。 4月22日,宜昌江边飘来阵阵的腥臭,让西坝岛附近的行人掩面而行。 “大概一周前污染口让环保局给关了。”西坝岛居民王国忠说,以前这里江水很干净,鱼虾成群,但十年间相继有好多家造纸厂、制药厂落户此地,终日排放污水把这里搞得臭气熏天。特别是三峡制药有限公司流出的咖啡色污水直流江中,排污量大时排污口水面都是黑色的。 生活在江边的老渔民赵国利表示,现在已经无鱼可捕。他说,现在长江上的污染很严重,20里长的岸边遍布十几家排污企业,这些企业排出的污水将江面染成红、白、黑等色。在这些被污染的江面里,时常可看见死鱼。 另据长江流域水资源保护局的资料显示,沿江城市500余个取水口不同程度污染,水体中硝基有机苯、酚类有毒有害化合物被普遍检出,沿江污染带已达650公里。 葛洲坝中华鲟研究所副所长朱国平担忧地表示,污染的江水造成最明显的影响是,中华鲟精子生存时间大幅缩短。 “以前水种鱼精子受精时间是1分钟,现在就只有10秒。”危起伟表示了同样的担忧,“污染的环境下中华鲟已出现雌雄同体”,经调查他认为,受水质影响中华鲟已产生变异,1993年他就曾经发现一条鱼同时拥有两套性腺,俗称“阴阳鱼”。 而陈细华却听到了一个有关中华鲟的噩耗。 4月28日,一条长3米重300斤的雌性中华鲟尸体浮出江面,碧绿色的江水中,原本洁白的鱼腹已乌青。“稍微一戳身上的鱼肉就会脱落。”葛洲坝中华鲟研究所副所长朱国平说,鱼的死因可能是被轮船螺旋桨击中身亡,这是一年来宜昌江段内非自然死亡的第三条中华鲟。 “什么!身长3米的一条雌性中华鲟死了?”陈细华闻讯后语音失调。10分钟后,他确定了死鱼并不是28号与32号。 野生中华鲟的非正常死亡,已让陈细华开始担心,尽管人们在不断地努力挽救中华鲟,可是不断恶化的长江生态环境能否给鱼和人留下更多的时间? 百年保卫战 中华鲟研究所的墙外,有着一片墓地,那里掩埋着很多为人工繁殖而死去的中华鲟。 如果鱼能言,它们一定会告诉子孙,要在人类的帮助下将绵延亿年的种群延续下去。 可人与鱼的努力始终危机四伏。 中华鲟研究所饲养池内,一条瘦长的雄性中华鲟静静地趴在池底。研究所工程师田万国每天都会来池边看上雄鱼数次。 这是人工环境下,唯一的种鱼,繁殖季节它的精子会与数以十万计的卵子结合,延续种群。 “它已经尽力了,能奉献的也不多了。”田万国很担忧,这条雄鱼的身体各项指标已大不如从前,如果捕捞不到其他雄鱼,一旦这条雄鱼有什么不测,那已开展25年的人工繁殖必然停止。 “再给我们五年时间,我们就有可能繁殖出子二代,那时人类才真正有能力挽留住中华鲟这一鱼种。”朱国平说,现在人和鱼需要的就是时间。 危起伟不止一次祈祷,在今后的百年岁月中,保卫鲟鱼的战斗将会继续,百年的时间会让人和鱼的子孙们找出更多的保护办法。 “人们在努力争取时间的同时,却飞速地转动着自然的时钟”。危起伟说,现在的长江正以史无前例的速度发生着变化。 长江是激流型河流,东亚季风气候会让江内夏季洪水汹涌,波峰之间江内的鱼会产卵,洪水带来的浮游生物是鱼类最好的食物,这是数亿年来形成的生态圈。 可大坝修建后,生态环境已被人为改变,长江变静了,生态圈完全被打破。 激流型的洄游鱼类在人为因素下已经消失,前些年有一种叫做长江鲥鱼的洄游型鱼,原本产量很高,现在已经绝迹了。 这是一场输不起的战争,研究人员担心,25年间虽然人成功地繁殖了中华鲟,但人为繁殖的鲟能否担当起挽救家族的命运,却无人知晓。 ■链接 中华鲟:1.4亿年前与恐龙同生,被誉为水中活化石。在科学家眼中,鱼身上承载着来自亿万年前的信息。它是研究鱼类演化的重要参照物,在研究生物进化、地质、地貌、海侵、海退等地球变迁方面均具有重要的科学价值和难以估量的生态、社会、经济价值。 其是淡水鱼类中最大、最长寿的鱼。成年中华鲟长达四米多,体重超过千斤,寿命长达百岁,居世界27种鲟鱼之冠。 |