|

|

|

|

|

专访国家大剧院总设计师:大剧院是人民的建筑http://www.sina.com.cn 2007年12月07日01:38 新京报

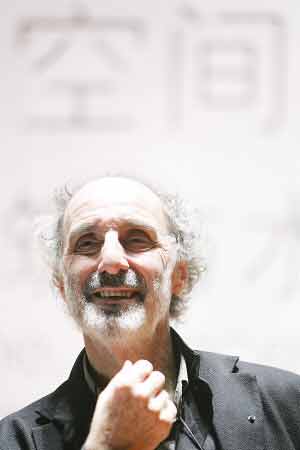

安德鲁对国家大剧院这个自己一生最重要的作品非常有感情。本报记者 王嘉宁 摄  资料图片:国家大剧院在人工湖水面上留下倒影。 新华社记者 罗晓光 摄(图片来源:新华社) 本报讯 (记者金煜)昨日,国家大剧院的最后一个厅———豪华的音乐厅揭开了面纱。在响彻大厅的管风琴中,国家大剧院的总设计师保罗·安德鲁带来了他的小说体日志书《国家大剧院》,在这场被命名为“时间·空间·水”的活动中,他对针对他作品的争议进行了回应,并谈及了自己的设计理念。 “水母”这个绰号很失败 昨天的活动在管风琴声中拉开,这个位于正中的巨大管风琴也是音乐厅最引人注目的风景。保罗在演讲中说,虽然歌剧厅、戏剧厅都是他的“孩子”,但他最喜欢的还是音乐厅。此后,保罗的妻子朗读了他的新书《国家大剧院》的片段。这本厚重、包装精美的书成稿于2007年10月,里面图文并茂地记录了保罗这些年从大剧院的设计、施工到面对争议的一些感受和思考,里面有针对大剧院争议的回应。 在关于“绰号”一章里,保罗认为“水母”这个绰号很失败,虽然大剧院的外形可能使人“联想到水母搁浅死去然后被埋在沙滩的画面”。而对于人们常说的“蛋”,他说自己越来越喜欢这个绰号,但还是“不知道为什么要说是‘鸭’的蛋。” 这是一个工地的小说 保罗的发言首先是个“感谢会”,他不仅感谢了法国使馆、他共事的中国同事,甚至还感谢“擦肩而过的建筑工人们”。保罗在《国家大剧院》一书里就有不少篇幅描绘建筑工地上的工人,事实上这本书的法文版的副标题就是“一个工地的小说”。 保罗表示,自己并不想写一个回忆录或工作报告的东西,而是以第一人称创作出来的文学片段,他希望读者能去感受一个建筑物所产生的情感。“世界上没有一块土地是纯净的了,只有建筑还是可以探险的职业”,他如此说道,他也说建筑设计的过程很脆弱,但还是可以找到真正理解自己的人。 保罗说自己长期在中国工作,时不时就脱口而出“我们中国人……”他称自己惟一会说的一句中文是“负七米”,因为很多建筑师跟他要求高度降七米,他还以为是个很神秘的说法。 大剧院是人民的建筑 新京报:为什么写这本书? 保罗·安德鲁:我喜欢写作,我不喜欢为特别的目的写,我就是喜欢写作,我曾经发表过小说。 关于这个建筑,我觉得有话可说,我想人们来关注这个建筑。人们总是觉得他们不理解这个建筑,觉得这太复杂,太前卫、太技术,但并不是这样。 新京报:你在书中有一些思考,是反驳对自己的批评吗? 保罗·安德鲁:被人攻击总是好的,攻击并不是坏事,也不代表你的作品很糟,只是你被攻击之后,必须得去想,为什么人们要攻击你,他们有什么理由这么做?这么想了之后,也就会有了一些思考。 新京报:剧院公开后,你觉得人们的反应如何? 保罗·安德鲁:总体的情况我不好说。但到目前为止,跟我一起进入剧院参观的人还没有一个不为这个巨大工程瞠目结舌,震惊激动的。当演出开始的时候,剧院内部金碧辉煌,人山人海。但当没有演出的时候,比如傍晚的时候,还是有很多市民在建筑的水池旁边散步,有老有少,没有人逼迫他们来,这就是中国让我感到高兴的地方,这是人民的建筑。 新京报:有人评价说这个剧院的内部有点像戴高乐机场,你怎么看? 保罗·安德鲁:(愣了一下)我不知道。可能从感觉上,你会感到这是同一个建筑,他们是对的,这的确是同一个建筑,但是我觉得从建筑目的、建筑方式等很多事实的东西来看,这两个建筑还是很不同的。我所有的建筑都关注一个元素,那就是空间,我希望有空间带来的愉悦感,希望人们能在宽大的空间里感到高兴。 新京报:这是你最重要的作品吗?为什么? 保罗·安德鲁:的确是。因为这处于世界上最重要的国家的中心,它就在权力中心的旁边,它是一个文化建筑,它是属于人民的建筑,和我共事的同事都非常地宽容,和他们共事很愉快。 新京报:你如何评价现在在北京建设的其他大型的建筑,如鸟巢、CCTV大楼等? 保罗·安德鲁:绝大部分作品我都喜欢,我觉得它们都很有野心,它们各有不同。我在其中对鸟巢情有独钟,我能对其有共鸣。其他如CCTV大楼等,我得等它们建好了才能有更多的评价。 新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

【发表评论】

不支持Flash

|

||||