|

|

|

|

|

修建新中国第一座私人博物馆http://www.sina.com.cn 2008年03月31日10:47 央视《面对面》

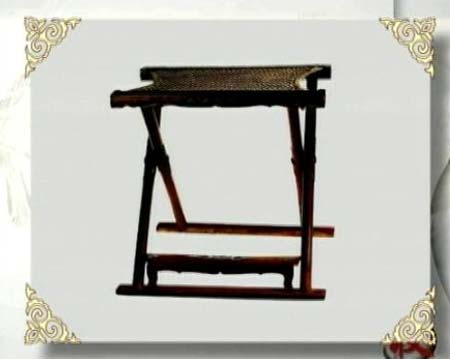

主持人董倩  马未都  收藏品 『片花3』 马未都为什么会修建新中国第一座私人博物馆? 马未都:因为我高,往往跟我聊天的人低,我就能炫耀,炫耀知识也是一种炫耀。 在他的博物馆中都珍藏着什么?他想告诉大家什么? 马未都:我们今天的生活节奏多快啊,真应该慢一点。 解说:随着文物收藏品的不断增多,马未都的眼光开始跳出文物本身,透过文物研究历史,研究文化。因而他有了很多发现,这些发现让他有了新的想法,组建一座博物馆。 董倩:我就想不清楚一个问题,就是你对文物的喜爱这么强烈,而且你一直在浸淫在其中,应该说这样的世界已经足够大了,甚至你终极一生也不见得能够领略文物的美,和其中的乐趣,文化的乐趣,为什么要转而要做文化博物馆呢?私人博物馆呢?它跟你文物收藏有什么必然的联系? 马未都:中国人收藏是一个很狭隘的观念,过去连皇上都非常狭隘,有的皇上都在收藏品上盖一个秘玩的小盖,就是秘不示人嘛。过去收藏最高的境界,就是找三五知己,能够一块儿欣赏,这就算很高的境界了。博物馆的概念都是西方人传给我们的,中国人没有这样一个襟怀,他们别人的长处,我们应该学,我们怎么能向世人展示你的文化,一定是通过博物馆,我当时那时候想做博物馆的时候,还不到40岁,因为获得点好处,就是92年我搞展览,搞展览的时候,我就发现有些人开始感兴趣,有些人来跟你聊天,在聊天的这个过程中,你会获得内心上的很大的满足。 董倩:什么样的满足? 马未都:因为我高,往往跟我聊天的人低,我就能炫耀,炫耀知识也是一种炫耀,我们过去很多都是愿意炫耀财富,买好车,买好房,穿金戴银,都是炫耀财富,但是我们精神上也可以炫耀,我知道很多你不知道的,而是你熟知你并不知道的。那我觉得获得了很多好处和快乐。那么我就想,如果我这把展览固定下来,那不就是博物馆嘛。 解说:从那以后,马未都就开始为这一计划奔走,1997年,经有关部门审批,马未都成立了观复古典艺术博物馆, 据公开资料显示, 观复古典艺术博物馆是新中国第一家私人博物馆。之后又几经搬迁扩建,现在博物馆占地6亩,展览区面积近4000平方米,藏品数千件,其中陶瓷和古典家具,是这个博物馆的收藏重点之一。“观复”两字取自老子《道德经》:“万物并坐,无以观复”一句,也表露出他对收藏的一种态度。 『董倩现场同期』 董倩:马先生,我先问您一个特庸俗的问题,整个这个陶瓷收藏馆,哪个最值钱? 马未都:最值钱,它是这样,我们没法到市场去试,我只能告诉你哪一类的值钱。 董倩:那您告诉我哪类最值钱? 马未都:像这类。 董倩:是不是越久远越值钱? 马未都:不是,是质量。这个应该说是比较值钱。像这样的作品,如果是日本人收藏的,因为日本人收藏的,有些东西会拿到国际市场去卖,卖过一个,比这个一半大,碎的,卖了一千多万吧。这是在磁州窑里,就算登峰造极的作品。 董倩:我能问它值多少钱吗? 马未都:可以问,但是现在我也不知道它值多少钱。我刚才给你做了一个对比,那件东西是有这一半大的是个碎的,粘起来的,卖了一千多万。 董倩:那换一个角度问的话,您最喜欢哪一类?就是你个人的话? 马未都:我个人喜欢的是宋代的瓷器。反映了中国人的一个生存观念。 董倩:比如说这里面? 马未都:这都是宋代的,比较素净的,它反映了宋代的一个审美。我们今天的审美,就明清以后的审美比较世俗化,它处在审美的最底层,就是大众审美。 董倩:您看到了这一件器物,您看到是哪一层?您能看到哪一层? 马未都:我觉得看到最后一层,一定是政治,社会哲学,看到社会的总体的形态,宋代的总体形态,都是一种收势,收敛的一种文化。 解说:从最初为了炫耀知识,炫耀精神,到重点关注中国古典文化,马未都对收藏,对博物馆建设有了新的认识和理解。 董倩:您觉得这个博物馆,尤其是您自己组建的这么一个博物馆,你希望它在整个文化传承里面发挥一个什么样的作用? 马未都:这我历史上说过,我希望我做一个文物界的希望小学,我们这一代人是不谋求它这回报的,如果往高了说,就我们民族一定在上面获得好处。 董倩:获得什么好处? 马未都:好处就是文化的积累,对文化的尊重。 解说:在观复博物馆里,数千件藏品告诉我们它曾经的拥有者过着什么样的一种生活。从过去的一件"老东西"上感悟历史和道理,这正是马未都想向别人传达的一种文化观。 『董倩现场同期』 马未都:这是一个明代的一个,像一乡绅家的应该是这么一个状况,你看过去他那个状态,你知道我们现在很多东西丢掉了是不知道的,过去人坐在这儿,他最自由的是腿下的空间,我们今天弄一写字台,腿就塞那窟窿里去了,旁边全是抽屉,当你习惯于这样的桌案读书,写字的时候,你就特别不喜欢底下有东西。我现在就是家里也是这样一个案子,这样是桌子,特自由。现在已经变得越来越不自由了。你看它这种,像这样的床过去,过去人睡在这里,他那种感受,是一个封闭的空间,他内心特别安静,他不会受到别东西骚扰,就强调他内心的那种感受,我们今天都丢掉了。 董倩:因为西式没有这样的床。 马未都:没有。 马未都:你看中国人有很多生活的准则,朱子治家格言。黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁,对中国人的行为规则,当时几乎每个人都要背这篇文章。它刻在门窗上,我老说他怎么去教育他,过去也没有,很少有人能上过学,我说过去的农妇是这儿教育孩子,就是抱着孩子在窗前说,这是花,这是草,然后说,这是人,这是故事,然后这是三国,这是水浒,然后她就把这些东西就传达下面了。 董倩:这是哪朝代的? 马未都:这是在床上看书呢,就是他那种生活环境,起码是他向往的这种生活环境。这大概都是乾隆时期的。 董倩:闲适富足。 马未都:我们今天的生活节奏多快啊,真应该慢一点。

【发表评论】

不支持Flash

|