|

|

江川青铜:穿越千年的轻与重

【金】

金具有能柔能刚、延展、变革、肃杀的特性。其性刚,其性烈,四柱中金旺者,面方而白,骨骼清秀,体健神清,为 人义气,刚毅果断,不畏强暴。

青铜之于玉溪江川,更像是一种延绵千年的生活方式,一种渗入当地日常肌理的金属颜色。它不仅和遥远厚重的古滇 国文化息息相关,也和当地村民最日常的饮食起居血脉相连。于是江川青铜呈现出迷人的双重面貌:最典仪化的古老文明的象 征及最庸常当下的鸡毛蒜皮。走近江川青铜,是一次感受厚重与轻盈的奇妙之旅。这一切也造就了江川乃至玉溪的独特魅力。

李家山:青铜背后的古滇王国

江川县新河嘴村的著名铜匠陶勇富侧身打量不远处的李家山,在夕阳的余晖下,这座状如大象的圆润山岗满目苍翠。 随后他继续埋头在小小的铁砧子上敲敲打打,一片闪亮的红铜开始伸展、变薄。

“江川的铜艺其实离不开李家山,”他又抬头望向它,让沉甸甸的铜锈般的绿色滑过新河嘴村层层叠叠的屋檐落入眼 中。它匍匐着,安静而厚重。“我们的手艺,我祖辈的手艺,大概都是从李家山的肚子里跑出来的。”他说。

在玉溪,在云南,李家山简直如雷贯耳——春秋时期古滇王国的背影正是通过李家山出土的数千件青铜实物勾勒出来 的,这个横亘500年之后又神秘消失的王国又与2001年玉溪抚仙湖底发现的古城遥相呼应,专家们的推断是,那个沉睡 湖底的城邦很可能就是古滇国的都城,但整个王国的兴盛与湮没只能通过著名的牛虎铜案上斑驳的铜锈和精美的文饰来猜度遐 想了。

从玉溪江川李家山挖掘出来的最著名的青铜器就是这件“牛虎铜案”,它与甘肃出土的“马踏飞燕”合称为中国青铜 的南北“双璧”,这个高0.43m、长0.76m、重36公斤的青铜器所展示的艺术特色令人惊讶和震撼:一头牛护住牛 犊,背部却已经被一只虎完全撕裂,而小牛犊似乎对此浑然不觉,一直躲在大牛的肚子下怡然自得。李家山一共进行了4次发 掘,整个古墓群主要是战国至东汉初期的古滇国王公贵胄的墓葬,似乎能引领观者立即重返3000多年前古滇国人“炉火照 天地,红星乱紫烟”的生活图景。

“古滇国有很多迷团,但它的青铜器比这些迷团更让人着迷。”著名铜匠陶勇富带领记者缓步登上李家山山顶,这里 只有几个方形大坑、一个文管所的保护站、几个轮流值守的保安,似乎与古滇王国的辉煌灿烂毫无瓜葛,但陶勇富对当年的故 事记忆深刻:1992年前李家山附近盗墓猖獗,很多文物贩子跑到这里来收购青铜器,后来有个贩子被发现横死路边,身上 有多处刀伤——李家山的青铜器开始沾上鲜血。随后国家及时打击了这股盗墓风潮,迄今,仍有大量青铜器及古滇国的秘密藏 在李家山深处等待被发现。陶勇富认为,从工艺上说,李家山青铜器堪称中国青铜技艺的绝唱之一:孔雀衔蛇纹锥、手执形銎 戈、铜柄铁剑及金鞘饰无不流畅精美、大气磅礴,在高度写实的朴拙中自有一种西南蛮夷的霸道。“如果不是第一流的艺术家 ,第一流的匠人,根本无法制作出这样精美的东西来。”

他坚定认为山下的新河嘴村众多铜匠的手艺都源于李家山。历经千年之后,青铜文化已经像抚仙湖、星云湖水那样渗 透到江川人的血液之中。最重要的“证据”是:古滇国青铜器反映的是最日常的生活景象,甚至就是当时的生活日用品,而当 下的新河嘴铜匠同样在那些最日常的鸡毛蒜皮之间敲敲打打:勺碟壶炊、锅碗瓢盆。

走下李家山的陶勇富重新戴起手套、围上围裙,开始将一块薄薄的铜片敲成圆形。“我要做一把茶壶,看得出来吗? ”

青铜工艺:生活就是无数次捶打

在陶勇富的家,两层小楼、一进天井即使放在全村也显得殷实而富足。天井里堆满各式各样的模型、器具和半成品, 最常见的是铜锅,最稀罕的是电饭煲的内胆,他说他们家就用这个做饭吃,导热极快。厨房里,铜锅、铜勺、铜壶、铜盆一样 不少,金红色铜器的表面上闪动着经过无数次敲打形成的小圆点,逆光时就泛出一层迷人的微光。

“老年间,谁家有一把大铜壶甚至是身份的象征;女儿出嫁,娘家通常也要准备一整套铜器作嫁妆。”陶勇富对从前 江川人与铜的亲密关系无限流连。

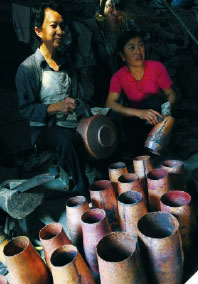

随后他带领记者前往他的铜器作坊,它位于不远处一条小巷的平房里,光线幽暗。他的妻子杨海琼已经呆在那里,正 在帮一个给他们家打工的匠人的忙。同样44岁的杨海琼看起来干净利落,她最主要的工作是帮助丈夫和匠人将铜器不断回火 ,以便他们敲打出理想的模样。她和陶勇富青梅竹马,两人都出身当地著名的铜匠世家,“但她的手艺不如我。”陶勇富很自 信。杨海琼哈哈一笑,算是承认。乐于给丈夫打下手,这已经是他们20多年夫妻的默契之一。

制铜技艺工序复杂,陶勇富首先要把一块完整的铜皮化做铜水,再根据器皿要求套模,之后再依照模型细细敲打;通 常要做“轮活”——这比较能考验一名铜匠的手艺,即把多片薄薄的铜皮摞在一起同时敲打,可以大套小,最终敲打出层层叠 叠的模胚,手艺最好的师傅能按照模子将一层层铜皮打得如竹笋般严丝合缝。之后是烧烤、造型、回火,再敲打。“你根本不 知道一件小东西做出来你都敲打了多少下!”

如今,新河嘴村的铜匠已屈指可数,1981年正式接过父辈工具的陶勇富很感慨:“江川铜器因为距离生活太近了 ,所以替代品实在太多,比如铜锅,铜盆,你完全可以用铁锅、瓷盆,对吧?”廉价日用消费品的泛滥导致制铜工艺的逐渐势 衰,而1950年代时这里还曾经拥有自己的制铜工厂,陶的父亲就是工厂负责人。对此,杨海琼却乐观得多,“制铜手艺集 中在不多的几个铜匠身上,反而有利于做得更细更好。你要说垄断也行,其实制铜手艺根本不会停下来,更不可能从江川消失 。”

哪怕是一件微小铜器的制作过程也是艰辛而漫长的,在无数次的敲打和淬火之间,它需要的是一种艺术家般的苦心孤 诣。20多年来,陶勇富夫妻俩的生活就在叮叮当当的敲打声中悄悄流逝,新河嘴村也在这种单调至极的声音中保持着它不温 不火的厚重底色,而不远处的李家山仿佛是这个单调声音的最好听众。

“我们的手艺当然和那些文物是两码事,古滇国的东西是真正的艺术品,要精雕细作。”但是陶勇富从来没有怀疑过 实用、艺术之间的亲缘关系——江川的青铜文化被李家山孕育发芽,之后在民间落地生根,最终从祭祀记事的典仪器皿中抽身 而出,被质朴甚至粗糙的世俗气息浸染渗透,变成了老百姓最日常、琐碎的生活:烟嘴、铜锅、铜勺、铜壶……一个无法绕开 的事实是,以李家山为圆心的玉溪抚仙湖、星云湖环湖村落,几乎家家有一口煮鱼做饭的铜锅,形状和李家山出土的铜锣鼓一 模一样,这也是当地最古老也是最常见的炊具之一。

“我们的手艺早就传遍全云南,现在北京、天津都有订单……每天都敲敲打打?当然得习惯,而且还得喜欢。这就是 过日子啊。”杨海琼说。

未来:永不消失的技艺

陶勇富家隔壁就是一家铜制工艺品厂,他们不仅在加工最普通的铜制生活用具,而且在模仿李家山的出土文物,打造 牛虎铜案、三骑士、铜编钟、立牛葫芦笙等等,看上去粗糙朴拙,几可乱真。

杨海琼干脆承认:这就是她弟弟的作坊。他走的是另一条路数,结合传统工艺与李家山文物特色制作红铜、青铜、黄 铜手工艺品,借当地旅游业谋求更好发展。推陈出新是必然的,杨海琼认为江川铜艺绝不能故步自封,为此她这个弟弟还在网 上帮助姐姐姐夫发布了销售信息,眼下陶勇富一家打造的600套火锅就完全得益于北京的网络订单。更现代化的方式正在为 古老的江川铜艺推开通往外部世界的大门。

新河嘴村的杨绍华显然是将江川青铜文化推得更远的佼佼者。这位早期的文化局干部下海经商后开办了自己的铜器厂 ,经过两年多的研发,他从1996年开始大规模生产配套旅游纪念品、仿制文物纪念品并迅速在市场上站稳脚跟。现在,他 已经开发出云南斑铜、云南乌铜走银、仿古铜工艺、旅游纪念品及铜炊具等2000多个品种,在江川闻名遐迩。他的产品陈 列室里既有牛虎铜案、铜鼓、古滇人狩猎扣饰这样的复古之作,也有傣族少女、名人头像等做工细致的旅游纪念物,楼下,他 巨大的车间里每一天都在敲敲打打,花园空地上甚至堆满各式各样的巨型铜制菩萨、观音雕像。

“江川的青铜文化一定要往前走,肯定不能还老是停留在李家山时代。技艺可以保留,但形式可以创新。必须结合旅 游业把青铜工艺和文化发扬光大。”长相斯文的杨绍华说。

一边是生活用具,一边是旅游工艺品,两条江川青铜文化的主线向前延伸却并行不悖,厚重浑圆的李家山则为他们提 供某种内在支持。陶勇富更乐于谈论青铜的世俗生活,“李家山文物中的文饰、肌理值得借鉴,完全可以照搬到一件生活用品 上去,这就好比一只瓷碗上的青花,铜锅上为什么不能有漂亮的跳舞的图案?我相信这会让我们的东西更受欢迎。”

而杨绍华开始琢磨在各式各样的铜制品中融入更多李家山青铜的创意和构想,这不仅仅只是简单的模仿、复制。“你 看李家山出土的东西里面有那么多新颖独特的造型,就是放在今天也是精美绝伦。我现在最大的困惑是如何才能让我的作品更 具艺术性和装饰性,让它更自由,更灵动。为什么不能完全摆脱单一、概念化的工艺品造型而另辟蹊径,使产品具有更强的艺 术冲击力?”

在杨绍华看来,“牛虎铜案”正是今天江川铜艺的真实写照与绝妙隐喻:一只护住牛犊的牛被老虎撕裂,而牛肚下面 的小牛却对此浑然不觉。这种苍凉中浸透着柔情,悲凉中流淌着暴戾,狂野中不乏婉约的青铜精品饱含深刻的哲理,“你看, 大难来临时,生路也许正在脚下,江川铜艺必须居安思危。”

在新河嘴村,总能听到或近或远叮叮当当的敲打声,这是这个村落铜匠们集体发出的单调声音,这个已经穿越千年的 响声还将持续在轻与重、雅与俗之间尽情流淌,这也构成了江川乃至玉溪的独特魅力。就在杨绍华准备为一家企业铸造一尊云 南白药创始人曲焕章头像的同时,陶勇富已经在微暗的光线中直起身体,把一只刚刚打好的铜勺轻轻摆在脚边,杨海琼拍拍他 的肩膀哈哈一笑,“不错,这才是陶家的手艺。”