|

|

30年,工资涨了近百倍

80年代初,17英寸的黑白电视机是周宝田家唯一的家电。

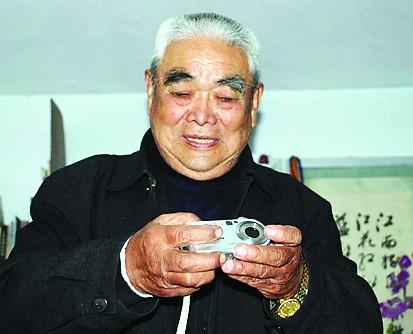

▲如今,数码相机已经成为周宝田老人的最爱。

本报记者周升海张涛

“改革开放三十年,我的工资上涨了将近100倍,生活越来越好了,那个时候这样的日子想都不敢想呀。”82岁的退休老教师周宝田退休前是原临沂供销学校的副校长,建国前就参加了工作。他结合自己的亲身经历,以一个老教师的身份,从吃穿住用行等生活中微小的细节,对不同阶段发生的大变化进行了概括。

穿

棉衣→呢衣→皮衣

“1978年,改革开放的春风还没有吹到我们这个内陆城市,那个时候能穿上一件棉大衣就不错的。”打开话匣子,周宝田老人就沉浸在往事中,他介绍,70年代是一个物资紧缺的年代,买什么都要靠票,买布用布票,买棉花用棉花票,而且非常紧张,大家都穿得破破烂烂的,不像个样子。“那时候我是个老师,就穿着大襟袄去给学生上课,学生也没有一件像样的衣服,直到后来才慢慢好起来。”

70年代的临沂流行一句民谚:大干部、小干部,一人一条尼龙裤;前日本、后尿素,染青的、染蓝的,就是没有社员的。周宝田老人解释,当时从日本进口过来一批尿素,袋子上写着日本尿素,由于尼龙袋的质量比较好,供销社的人卖完尿素后,就把袋子改装成衣服,然后染上颜色,分发给干部和职工,但是日本和尿素四个字依然能看出来,供销社的职工穿着改装的上衣,前面写着日本,后面写着尿素。但就是这样的衣服,当时的老百姓都穿不上,引发了老百姓的“妒忌”,这句民谚表明当时的贫困程度。

80年代,改革春风吹遍全国,临沂也开始发生变化。“80年代,最流行的是呢子大衣,谁能够穿上呢子大衣那是相当阔绰的事情,当时还很难买到。”周宝田老人回忆,为了能够穿上一件呢子大衣,他专门走后门找了一个在服装厂的亲戚,好不容易才买到了一件呢子大衣,花掉了当时三个月的工资,大约100多元。“那时候很多同事都很羡慕,我一穿就是十多年。”

“你看看我这件皮夹克,花了400多元,很暖和。”周宝田老人向记者“炫耀”他买了不久的一件皮夹克。“90年代以后呀,买什么都方便了,要什么衣服有什么衣服,再也不用愁没有好衣服穿了。”

现在的周宝田老人一家住一套200多平方米的大房子,干净整洁,舒适方便,“我这房子不说是富丽堂皇,也可以用小康来形容了。”老人笑呵呵地说,“这都是改革开放带来的变化呀,30年以前我还住着草房子。”

草房是周宝田老人一家70年代居住的房子,老人回忆,那个时侯,全家六口人居住在机关学校附近不足50平方米的草房里,那时大家大都居住在草房里,夏天漏雨,冬天漏风,居住环境相当差。“我当时还想办法弄了点瓦,把草房的前房檐后房檐给遮住,那时候叫‘四不露’,就感觉相当不错了。”

80年代,周宝田推倒草房盖起了瓦房,“我组织建设原来的财校,剩下一些破砖头破瓦,我就用这些废料开始建成了我的瓦房,花了1000多元,一住就是十多年。”后来,周宝田老人的儿子要结婚,他们在原来平房的基础上又起炉灶,建起了二层楼,居住条件大为改善,这就到了90年代。

2003年,住房改革,周宝田老人分到了现在的这套200多平方米的大房子,还有一个建筑面积达30多平方米的车库,周宝田老人用来练习书法、锻炼身体。

住

草房→瓦房→楼房

食粗粮→面食→粗粮

一大早,周宝田老人就起来热上一包牛奶,煮上两个鸡蛋,作为自己的早餐,中午到儿子家吃饭,一般至少三四个菜,偶尔喝点茅台、五粮液、鹿茸酒等,饮食生活异常丰富。“我们能过上这样的日子,没有改革开放可能吗?”周宝田反问记者。

“70年代,买粮食要用粮票,每个人都有限额,一半粗粮一半细粮,一周能吃一顿肉就不错了。”周宝田老人介绍,那个时候他一个月30斤粮票,要养活全家六口人,孩子们都不愿意吃粗粮,可是白面米饭等细粮紧缺,只能掺和着吃。“我们家那个时侯条件还算是好的,有的家庭吃饭都困难,一个月都吃不上一顿肉。”那个时候,吃饺子是多么奢侈的事情,除了逢年过节,一般不会吃上饺子的,孩子们就期盼着节日能吃上一顿热腾腾的水饺。

农村家庭联产承包责任制实行以后,粮食产量逐年增加,城里人在80年代就很容易吃上面食了,吃肉也不再难。“80年代后期,饭店遍地开花,各家的收入也逐年上升,逢年过节或者过生日的时候,我们全家人就去饭馆撮一顿,那个时候感觉真好,而现在进饭馆是很正常的了。”

“现在的人呀,又开始吃粗粮了,说是讲究营养平衡,不过也是对的。”老人告诉记者,现在老百姓已经由吃饱的追求上升到吃好的追求了,“儿女们孝顺,我还偶尔还能吃到海参和鲍鱼呢,据说营养价值很高。”

行小马扎→自费游

关于出行的话题,老人给记者讲述了一个故事,80年代,他在学校担任校领导,一个假期里发了25元钱,早就听说过泰山很高很雄伟,所有的老师都想去看看。作为校领导的他就开始谋划去爬泰山,首先要解决的问题就是车辆问题。“当时没有客车,没有旅行社,怎么办呢?学校里有一辆敞篷车,我们就找了一块布搭在车上方,形成能挡风的顶篷,教师们就拿着小马扎坐在后车厢里,那天去泰山恰好下雨,一行人淋湿了像落汤鸡,不过大家都很兴奋,那是我们的第一次旅游。”

对于70年代的旅游,老人称想都不敢想,“饭都吃不饱,怎么出去?”而退休后的生活,老人过得有滋有味,全国各地的名胜古迹,他几乎都走遍了。“我自己花了2000多元买了一部数码相机,交通便利,去哪里都行。”据老人介绍,他去过的地方北至河南承德避暑山庄,南到香港澳门。

在老人家里,记者见到了两部相机,老人介绍,一部是80年代花180元买的傻瓜相机,能拍出黑白相片,后来买了一部二手相机,可以拍摄彩色照片。“现在真是方便多了,看这部数码相机,看到啥就能拍啥。”老人笑呵呵地说。

记者 周升海 张涛