|

|

可疑的身份:农转非

|

|

|

妈妈,对不起,我希望你和爸爸协议离婚,等我转成非农业户口,你们再复婚,因为同学都笑话我是修地球的。

——80年代初期某女孩写给妈妈的信

【农转非】

●名词

●本义:计划经济时代的户籍制度。农,指农业。非,指非农业生产。确切地指国库粮。农转非既从农业户口转为非农业户口,吃国库粮。

●延伸:基本销声匿迹。农村古惑仔经过J5(韩国游戏)团等一系列转型后棒子化,成为非主流,是谓农转非。

农转非

1958年,颁布了《中华人民共和国户口登记条例》及配套制度,为限制农村人口流入城市提供了详细的制度安排。

1952——1957年,中国“一五”计划时期,大约有2000多万农民工自由流动进入城市。

1959——1960年,大概用两年左右的时间,从城里迁出2000万人。

这一变化源于当时中国的经济发展战略。建国后中国政府采取了优先发展重工业的战略,“一五”时期所建立的基本是军重工业为主的国家工业体系,重工业有一种内生的“资本排斥劳动”的机制,这一方式起初并未对农村劳动力完全封闭,期间部分农民工流动现象可以说明这一点。

不过情况到了1956年发生变化。中国工业此时刚刚起步,由于中苏交恶,苏联停止了对中国工业化的后续投资。苏联停止援助后,政府财政赤字大规模增加,基本丧失了扩大再生产能力,没有新增扩大再生产就没有新增就业,所以1959年政府不得不把进城的人向外迁移。

1961年起,要成为国营企业工人首先要有城市户口。整个社会中,干部、工人、农民之间的分野非常分明。二元社会结构下城市市民的“一等公民”与农业人口的“二等公民”的社会地位差异比较明显。去掉“农”字标签,获得与城市公民平等的社会身份,成为几代农民百折不挠、掺杂无数辛酸血泪的奋斗史。

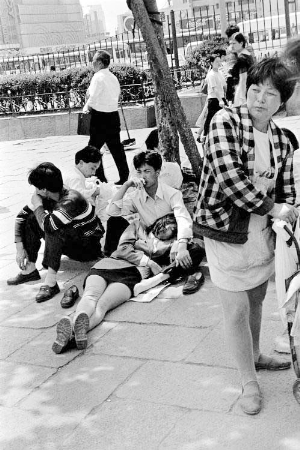

长达50年的时间里,户籍政策构筑了“农业户口”与“非农业户口”在实际利益上的不平等,两种户口成为差别化分配各种利益的直接标签。非农业户口在各项待遇上优于农业户口。上世纪70年代末期到80年代初期,城市人口享受到了从出生到死亡的各种保障制度,这些保障靠国家财政补贴维护。据国家计委和国家统计局保守估计,城镇每安排一个人的就业和生活需花费3至4万元,2亿多人就需要6万多亿元…… 但占全国总人口80%、只能提供积累不能分享工业化收益的农民与这种制度无缘,土地是他们唯一的保障。

1977年,国务院第一次正式提出严格控制“农转非”,此后公安部具体规定了“农转非”的内部控制指标,即每年从农村迁入市镇的“农转非”人数不得超过现有非农业人口的1.5%。。

1984年,国务院批转公安部《关于农民进入城镇落户问题的通知》,文件规定,有经营能力、有固定住所或在乡镇企业单位长期务工的,公安机关应准予落常住户口。统计为非农业人口,吃议价粮,办理《自理口粮户口簿》和《加价粮油供应证》。这无疑是一个里程碑,给了部分人以“迁徙自由”,农民由此获得了在城市合法生存的权利。

随后,户籍制度松动,农民交纳一定数额费用就可成为当地市民。城镇非农业户口商品化的“星星之火”由此点燃。1994年上半年,全国约有17个省共300多万人购买了城市户口,该收入高达250亿元。

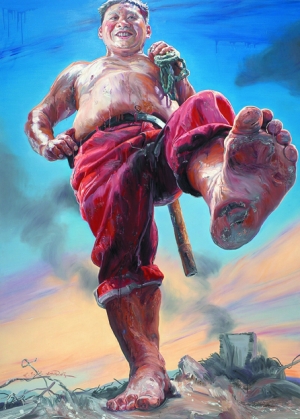

然而让农民们想象不到的是,附加在城市户口的诸多福利和特权随着市场经济的建立与完善迅速消退了,计划经济年代城镇户口附加的粮油关系、副食品补助、招工就业等等不复存在。医疗、住房公积金、社会保险等等,都与工作岗位挂钩。当农民大叔光着脚丫,兴高采烈地进城去时,突然发现自己其实根本享受不到原来城市户口的那些利益。更不可思议的是,农村的生产生活条件有了很大的变化,一些乡村除了较稳定的农业收入外,还有集体经济收入和土地被批租变成“股东”的红利,许多农民一年到头什么都不用干,打打麻将喝喝茶就会有数万元的收入进账。