|

|

南京 找回消失的铸钟秘术

|

|

|

|

●商场门口与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的大钟有何区别,钟声里蕴含了哪些秘密

●联合国成立60周年大典上的“世界和谐钟”,就出自南京

春节即将来临,按照中国人的习惯,人们都喜欢到寺庙里敲钟祈福。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,作为六朝古都的南京,寺庙一度兴旺,有寺就有钟,那么,这些钟都是哪里制作的?南京历史上曾经出现过哪些青铜铸造技术?这些技术现在还存在吗?今天的铸钟人,又在何处默默地传承着这一古老的行当?

失传的铸钟术如何再现南京

中国的青铜文化源远流长,其中铸钟技术更是重要代表,是中华民族几千年的秘密。不过,由于种种原因,世代相传的青铜铸钟工艺到了今天已近失传。

金陵古艺术青铜研究所所长王丰陵告诉记者,在中国历史上,青铜铸造术主要有三种,一是失蜡法,一是金属型铸造,还有一种就是泥范法。

这三种方法各有各的好处,比如失蜡法,它是先用蜡制成一个要铸造的器物模型,然后外表和内芯用可凝固的杂料制范,接着加温,使得蜡融化后流出,留下一个空模,再浇铸青铜液体到空模中,待青铜凝固后砸掉外模,器物就成了,这种方式比较适合铸造小件、镂空花纹多的器物。金属型铸造是将青铜液体浇入金属铸型中,以获得铸件的一种铸造方法,可以一范多用,但只是用来铸造兵器,无法铸造铜钟等大型器物。而泥范法是用黄泥制模,这种方法固定性好,耐高温。而这三种方法中,最适合铸钟的就是泥范法,用这种技术造出来的钟,不仅外形美观,最重要的是音质好。不过可惜的是,泥范法这门技艺到近代就失传了。

在上世纪80年代,因为寺庙开始逐渐恢复,对钟的需求又急剧增加,王丰陵的父亲王钟泉先生开始琢磨怎样恢复这项古老技艺。王钟泉先生是我国有色金属冶炼专家,曾主持起草了数种有色金属合金锭的国家标准。

为了还原泥范法,里面的故事还颇为周折。当时,镇江一个周姓铸钟世家的后人也想恢复祖传手艺,于是在镇江多次浇铸铜钟,虽然周家人有数代从事冶金铸造的技艺积累,但因为大部分工艺已经缺失,铸钟的尝试都失败了。1983年初,他们通过省冶金厅找到王钟泉,请求指点合作,而王钟泉他们虽然也有古代泥范法的一些历史资料,但当时还从未实践过这种方法,两家合作,正好互补。

于是经过反复实践,1984年,第一口泥范铸造大钟——扬州高旻寺三吨青铜大钟被成功制成了,其外形、声音效果都属上乘。不过这口钟还不算是纯粹的泥范法,是泥范铸造的圈范铸造工艺和明、清半陶化工艺的结合。

为了更好地发挥和传承这门已经缺失的青铜铸造技艺,在省、市有关领导的提议、支持下,同年他们成立中国金陵古艺术青铜研究所,经过20多年的挖掘,他们已整理出一套完整的泥范铸造工艺,并且还在古法泥范技术上融入了现代技术,比如对铜钟声音效果的把握,可以通过现代技术测试修改。一度失传的神奇技艺,又在南京重新焕发青春。

一口制作精良的铜钟,它的声音好在哪里呢?

铜钟的音调也分喜怒哀乐

王丰陵介绍,大钟音质的优劣,从声学的角度而言,不在于音频的高低,而是在于音调定音的准确与否,不同的钟,音调都是有差别的。虽然大部分人都觉得钟声非常类似,敲出来都是沉重的“当、当”声,但对于铸钟者来说,却必须分辨细微。

钟声分有不同的音阶,各种音阶给人的感觉不一样,表达着人们的各种情绪,比如喜怒哀乐。这些细微差别,懂行的人一听就能听出门道,搞错了是要贻笑大方的。比如在哀悼的地方设置的铜钟,它的声音必须是低沉浑厚的,如“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”的“和平大钟”,就是王丰陵他们铸造的,他们设定的音阶非常低沉肃穆。而摆在喜庆之地的铜钟,钟声应该是清脆悠扬的,如南京鼓楼上摆设的吉祥如意钟,其音阶就要比“和平大钟”上扬一些。

铜钟不像别的乐器,这么一个金属疙瘩,人们究竟用什么奇特方法才能给它定调子呢?

古人铸钟已找到黄金分割点

王丰陵解释说,影响大钟音质的因素有很多,如大钟的体态,钟身上纹饰的布局,材料的配比,熔炼的温度,浇铸的速度,浇铸环境的干湿度与温度,钟杵的材质以及撞击的速度与力度等。

在古代,古人对钟已经研究出一些规律,比如钟的比例,特别是与音响最有关联的钟下摆部分所占的比例,如果照此规律铸钟,那音质就会相当好。经过现代研究发现,这个规律和黄金分割率非常吻合。

但因为技术有限,古人还不知道共鸣箱、发音区等声学原理,只能凭经验感觉音质。而现在,王丰陵他们可以利用高科技手段,在电脑上先对大钟的几何形状进行合理的排版、布局。在布局时,尤其要注意的就是钟身上的纹饰以及钟唇的厚度。

钟身的纹饰是一口钟最主要的文化体现,钟身上经常雕刻着各种字画、图案的浮雕,但这些浮雕却很干扰钟的发声,一般来说,浮雕越厚、越杂,声音就越容易被湮没,因为那会影响声波传播的均匀性,而且铸造时也更容易失败。

王丰陵他们能用泥范法铸造出十几厘米厚的浮雕,同时还能保持音质,这种效果,是用现代工艺树脂砂、水玻璃砂等方法都无法达到的。这是因为泥范法所用的是黄泥,比树脂砂、水玻璃砂等材料更耐高温,耐温可达到1560℃,并且泥土黏性大,抗收缩,因此铸造过程中不易产生溃砂、炸模、塌箱现象,还原性更好。

安南敲钟为什么不响

2005年,是联合国成立60周年,王丰陵他们特地为联合国铸造了一口“世界和谐钟”。庆典大会上,负责敲钟的是当时的联合国秘书长安南。只见安南拿起钟杵就往钟身撞去,大钟发出的声音却一点都不响!这是怎么回事?

原来,敲钟时也是有讲究的,要敲到钟唇部位,那钟声才是最响亮的。一般来说,钟的下部和钟唇越厚越外张,声音向外辐射能力越强,就会使钟声洪亮,而且在铸钟时,铸钟者还会特意制作一个敲击点供人敲击。安南是个外国人,压根就没听说过这些,而且也没有人事先提醒他应该敲哪里,所以他敲的并不是钟唇上设计好的撞击点,而是一下子敲在钟身的中间,那哪里会发出多大声音呢?

当时,安南的动作被王丰陵他们拍了下来,作为研究资料。

新街口商家的铜钟正宗吗

那么,什么样材料做的钟才能敲出好听的声音呢?

王丰陵说,什么声音好听,这没有固定的答案,但什么声音不好听,大家的感觉都基本相同,而他们铸造时主要先保证发出来的不是喑哑、沉闷的声音。但就是这个需求,在铸造时也是很困难的,因为铸钟过程涉及太多因素,很多铸造厂能保证钟体的完整出炉、不走样,就不错了。

王丰陵举例说,南京一些大的商家到过年时也会拿一口钟出来给市民敲,但他看过那些钟,表面的纹饰首先就不规范,做工很粗糙,而且声音也很沉闷,材料也不是纯粹的响铜,应该还掺了其他杂料。好的铜钟不用钟杵敲,只用手掌拍一下,也会发出响亮的声音,而且风一吹,都容易产生共振,发出声音。

而对声音有影响的材料,就在青铜的各种金属材料配比上,青铜是合金金属,里面除了铜,还有其他金属,比如人们发现加锡可以发出清脆声音,但加到什么程度是要根据钟的整体来配比的,没有固定标准,这也是铸造的难度所在。

很多铸好的大钟外形不错,但就是达不到理想的音响效果,正是因为材料比配有问题。王丰陵他们研究出来的比例配方,一向是作为密宝被严格保管的。但就是这样,这项技术还是险些被人偷师。

日本人为何没能偷到神秘配方

那是在1988年左右,日本一家寺院找到金陵古艺术青铜研究所,出高价让他们铸造了一口大钟。之所以找到他们,是因为日本的铸钟者还无法造出如此好的铜钟。钟铸造好后,日本方面又开高价让他们再铸造一批小的纪念钟,共700个左右。

接到这笔单子,王丰陵也大致猜测到日本人的心思,看来他们想偷偷研究大钟的比例配方,但因为钟太大,无法进行材料比配分析,于是又要求制作一批小钟,这样就好拿去做研究了。于是他们就对每一个纪念钟的材料都进行了不同的配比,使得日本同行搞不清哪种配比才是大钟所具有的,这门手艺才得以保全。

除了声学方面,铸造铜钟还存在其他讲究吗?

千斤大钟何以悬承

王丰陵说,铜钟的铸钟技术覆盖很多学科,如书法、绘画、篆刻、材料技术、冶炼技术,还有建筑学等。为什么铸钟还运用到建筑学呢?

原来铜钟也是装饰品,而一般铜钟又大多体形庞大,动辄上千斤,因此就必须用到建筑学原理,要在保持美观的同时,又能坚固耐用,不至于撞几次就从悬梁上掉下来。在铜钟顶部,一般都有一个悬钮,这个悬钮一般是由两个连身的蒲牢组成的,共四脚,蒲牢是龙的第六子,因其好鸣,主管声音。但是,也有例外的悬钮造型。

就是悬钮这四只脚,也非常有讲究,因为千斤重的铜钟就通过这四只脚在承重。因此这每一只脚在灌注之前,都是要先经过测试,看它们一只脚能承受多少斤的重量。就拿“和平大钟”来说,当时他们测定的结果是一只脚能承受18吨的重量,而“和平大钟”本身只有6吨多重,因此悬钮承重绰绰有余。

除了悬钮,如何将重达千斤的钟固定在建筑物上,也是有讲究的,各个角度受力要均匀,否则就容易出现垮塌,或者对敲钟的声音也有影响。

南京目前还有多少古代青铜钟

南京作为一个历史悠久的古都,在很早就出现了青铜冶炼技术,南京博物馆的王志高副主任介绍说,南京已经发现多处冶炼青铜的场所,不过主要在六合、江宁一带。据目前他们的考古发现,南京有实物证明出现过青铜技术,也就是从春秋时期到唐代这一段时间,往后确实就没有了。

既然有这么多青铜冶炼场所,为何造钟术还会失传?

王丰陵告诉记者,和古代许多其他工匠一样,制作青铜钟的工匠也一直都不被重视,他们的功劳往往被掩盖,因此基本上找不到任何制造者或者作坊的名称,即使南京这座六朝古都,寺庙一度盛行,也没有什么知名的青铜冶炼作坊记载。历史上的南京,到清代还有青铜铸造技术留传,而到了近代,因为战火纷飞,不仅泥范技术失传,连很多青铜器物也被破坏了。南京目前存留下来的青铜钟也没有多少,似乎就只有鼓楼大钟亭那里的那口钟,是明代朱棣时铸造的,但铸造地不一定是南京,历史上也没有记载,有可能是从别处运输过来的。南京大学历史系教授贺云翱告诉记者,在牛首山弘觉寺里似乎也有一口古钟,但不确定是否是后铸的。

泥范技术还会传承下去吗

虽然泥范技术再现了,但王丰陵说这项技术似乎很难再传承下去,因为干这活儿太苦,没有人肯学,这也是它一度失传的原因之一。

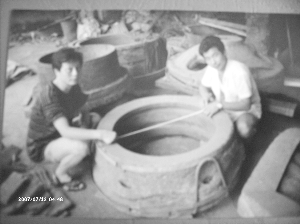

王丰陵说,虽然现在他们的泥范技术已经比古代先进很多倍了,但制作泥范的过程还得纯人工。就说和泥的工序,还是靠人工踩,不能用机器打,所以即使冬天,工匠们还是要赤脚在外面踩泥,非常辛苦。所以,现在基本没人来学了。

本版主笔 见习记者 戎丹妍