|

|

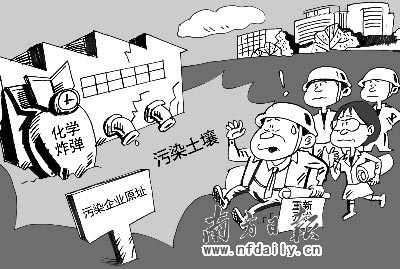

人大代表建议制定污染企业原址治污条例

“污染企业原址如不能有效管理,将成为一颗颗“化学定时炸弹”,随时威胁着我省生态环境安全。”昨天,省人大代表耿君向即将召开的省人大提交《关于加强我省搬迁企业原址污染场地治理的建议》。耿君认为,原则上应由造成污染的企业负责治理修复。耿君还建议,省人大应率先制定污染土壤和场地评价和修复的相关条例。

议案称,近年来,我省尤其是珠江三角洲地区先后对一批位于城市中心区和城郊地区的工业企业实施了退城进园和关停并转工作。上述搬迁企业当中的相当多数是改革开放初期引进的“三来一补”企业,主要从事电镀、印染、化肥、农药等污染企业。这些企业设备陈旧、工业“三废”排放以及生产过程中“跑、冒、滴、漏”严重,大量的有毒有害物质进入了土壤和地下水,企业原址土壤和地下水成为高污染区和高风险区。虽然企业已搬迁或关停,但这些企业原址的环境污染并未消除,企业原址土壤和地下水中积淀的污染物质在短期内难以自然降解,如不及时对企业原址进行治理修复,污染物将会通过地下水、空气等途径进入人体,势必威胁人体健康,危及环境安全,影响社会稳定。更为严重的是,这些污染场地会很快重新开发利用,用来建设新的厂房、住宅区、商业区等,为后续建设带来严重的影响。

耿君提出,我省不但要增加资金投入,加强土壤污染修复技术开发,同时要加快构建污染场地管理体系。耿君建议省人大应率先制定污染土壤和场地评价和修复的相关条例,以应对土壤(场地)污染的严峻形势。

首先是建立搬迁企业原址污染风险评估和治理修复制度。工业企业搬迁或关停后,应先对企业原址遗留的有毒有害原料或排放的有毒有害物质予以清除和处置,及时减轻环境污染。同时由有资质或曾从事相关工作的研究机构对原址场地的环境风险评估,对评估确认存在环境安全隐患的污染场地要治理修复,经治理修复并报请环保部门组织验收合格后,方可对原址场地进行开发利用。

其次,要严格治理修复监管。对在经确认的工业企业原址污染场地上进行新建的项目,环保部门要视情况分类办理,并强化过程监管和结果验收,确保治理修复工作落到实处。国土、规划部门也要各司其职,加强协作,积极配合环保部门加强监管,确保用于开发建设的企业原址土地满足建设用地土壤环境质量要求。