|

|

七成返乡弄明工不会务农

经济指数

村里仅有的两家店亏本

3247人的村子,支撑了2家商店的存活。每年春节,两家小店都会有几千元收入,但今年,两家小店亏本了。

金融危机对团凤村这个依赖外工经济的村子影响到底有多大?

村文书陈海维会用数据告诉你,外工经济占村民经济收入的65%,没有了这65%的收入,很多家庭将会成为贫困户,“你看村里的新房了没有?都是家里有外出劳动力的人家。”

团凤村的村民原本居住在土坯房与茅草房内,但近20年来,外出打工的人多了,二层小楼陆续拔地而起,如今,这个村庄中的861户人家中,只有几户人家因“家里没有外出劳力”而没有盖起新房。

而最直观体现这个村庄经济寒冬的,是村里的两家小商店。犹如一个国家喜欢用商场的消费数据来判断国家的经济指数一样。这两家小商店的命运就是这个村庄经济的真实写照。

陈海维的妻子在自家门房内开了一家小商店。小商店只有10平方米,里面摆放着散白酒、油盐酱醋等日用品。

“这家店,不赚钱的,尤其自去年(2008年)下半年开始,来买东西的人没几个。你看,都一天了,哪有人过来买东西!”陈海维妻子说道。

“2008年下半年,我们这个店是亏本的!”村里另一家名为“心连心超市”的老板娘廖玉翠谈起此事语调很高。她家商店的面积和商品与陈海维的差不多,不过她的商店位于村里的正中央,更具有竞争优势。

廖玉翠说,“心连心超市”在4年前开张营业,开业第一年就赢利了,这家商店,就可以维持两口子一年的生活费了。“但2008年下半年开始,这家店就开始亏本了,一天不超过4个人来买东西。”

廖玉翠说她很清楚:“外面经济形势不好,年轻人拿不回来钱,家里的老人与小孩花钱就紧凑了。”每年春节,村里的这两家小商店都会有几千元的收入,但今年,两家商店却始终没能迎来消费高峰,反而亏本经营,“村民的购买力确实不行了。”

廖玉翠说她对家里的经济形势很着急。“小商店亏本,2个儿子还都失业在家,我的老头子(爱人)陈立坤,2年前还患了中风,行动不便,不能赚钱,这日子难呀。”

廖玉翠的说法得到了村民们的认可。同村的李辉说,这个春节,他们一家过得比较节省,家里只有女人们与4个小孩每人添置了一件新衣,年夜饭也瘦身了不少。

正月十七,早报记者曾在李辉家与其家人一起吃了午饭。李辉的父母很热情,拿出了家中所有样式的食物,最后,餐桌上摆上了4道菜:一个煮白菜,一个炒白菜,一盘回锅肉,一盘凉拌肉。

无奈现实

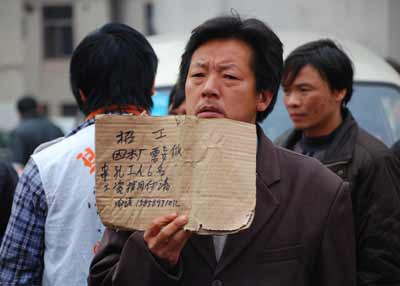

七成返乡人员不会务农

据团凤村在2009年1月初的一项统计,461名返乡人员中,40人没有耕地,350人不会务农,71人不愿务农。是外出打工还是在家创业,在团凤村是个伪命题。

“很多人都在说,金融危机了,人们对是外出打工还是在家务农或创业面临艰难抉择。其实,这个命题在很多地方都是伪命题,起码在我们团凤村。”

“外出打工赚钱不容易,回家种地?这不可能。”39岁的陈昌政摇着手,笑着说。他说,“人均不到半亩地,种地能收成到啥?”

而据团凤村在2009年1月初的一项统计,461人返乡人员中,40人没有耕地,350人不会务农,71人不愿务农,“也就是说,所有的返乡人员中,没有一个人愿意回归土地。”村文书陈海维说,“很多人都在说,金融危机了,人们是外出打工还是在家创业?面临艰难抉择。其实,这个命题在很多地方都是伪命题,起码在我们团凤村。”

来自团凤村的统计数据,707人返乡打工者中,只有19人表示“考虑回家创业”,而早报记者采访了其中的3人,只有1人已经确定家乡创业,2人表示“创业需要机遇,需要资本,外面有机会,还会选择外出打工”。

23岁的陈苏林,3年前大学毕业,随后一直在深圳工作,月均收入达4000元,但因金融危机,他所在的公司订单锐减,而他的薪水也降到了每月880元。陈苏林离职回家,他发现村庄的小河依旧清洁,便萌发了开办养殖场的想法,但待他细致算了下,“虽然政府有很多扶植政策,但前期投入就需要几万元,我心里没谱,外界有工作机会,还会选择外出工作。”

而下定决心在家创业的张步兵,其身份是团凤村“打工第一哥”,他在外打工20多年,还出国打过洋工,他说他回家创业的原因很实在:手头有点积蓄,早就想步入回家创业的行列了。

来自开县工商局的消息,自2008年10月农民工陆续返乡至2009年1月底,该县共有1321名返乡农民工前来工商局办理了“返乡创业”登记,这个数字比往年同期数据增长了50%。但1321人占所有返乡农民工的比例,“只能说是很微小的一部分。”

阵痛反思

开县开建“创业之城”

开县力争用1-2年左右的时间,实现就业的“百、千、万”目标。

农民工的课题,一时上升为了开县工作的头等大事,从2008年10月大批农民工返乡开始,工作至今仍在继续。

开县官方在公开场合多次强调,开县是劳务大县,准确研判和预测外出农民工返乡回流趋势,及时采取有效措施积极应对,促进返乡农民工就业创业,对稳定全县就业形势、确保全县和谐稳定具有重要意义。

这次,“定点调查”的科学统计方式,被首次引入了农民工调研中,政府要求精确统计出来返乡回流农民工人数,及时组织相关部门和各镇乡街道深入基层第一线,掌握农民工返乡动态信息,开展全面调研,对返乡农民工情况进行摸底登记,掌握情况和趋势,了解数量和分布,以及各自的特长、想法、要求等情况。

团凤村村文书陈海维说,他从事村内文书工作28年了,2008年10月,首次接到政府的通知,要求统计好村庄返乡农民工的具体情况。为此,团凤村外出务工人员才有了一个全面的数据,结束了“估算”的历史。

村庄的数据汇集到乡镇,各乡镇的数据随后汇总到了开县县政府,“就形成了一套全面的统计数据。”开县农务办主任刘沛明说道。

依据这个数据,开县节后官方数据显示,全县返乡回流农民工转移就业岗位差口至少在3万个,得出了需要“各级分类施策,多措并举;内外联动,拓展就业”的结论。

有了科学的统计数字后,开县政府开展了首个“135”活动。“1”即发出一封慰问信,以县委、县政府的名义向全县在外务工及返乡人员发出一封公开慰问信;“3”即召开县、乡镇、村三个层面的座谈会;“5”即送温暖、送技能、送岗位、送信息、送法律。

而这些,在以前是从来都没有过的举动。

2009年1月起,开县每月组织三次农民工专场招聘会,邀请市内外大型企业来参加;开县电视台、开州新闻社及县内各大媒体网站均设立了“信息”专栏,对现有的培训政策、创业扶持政策和各种惠民政策进行广泛宣传;开县整合县内各中介机构、培训学校的就业信息,为广大返乡回流务工人员提供就业信息。

“我们这么受到关注,还是有生以来的第一次。”45岁的福乐民说道。

“县领导为了待业农民工就业问题,近两个月忙得焦头烂额。”开县一些官员坦诚地说。

阵痛之后,就是反思与改变。当地官员已经不愿强调开县是“打工第一县”,他们谈论的更多是创业。

近日,开县政府网站近日公布了一条新闻:开县力争用1-2年左右的时间,实现在全县培育百名创业明星、扶持千名小老板、带动万人实现就业的“百、千、万”目标,努力将本县打造为重庆市的“创业之城”。