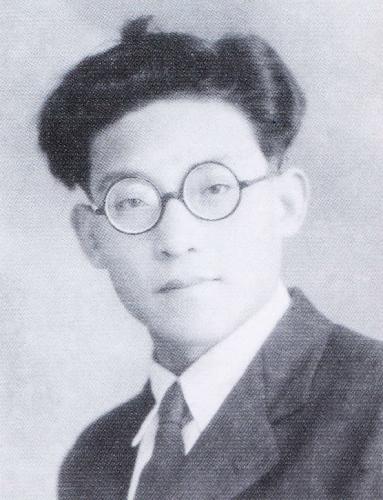

回忆录:北京市公安局原副局长刘光人潜伏12年

《在共和国旗帜下成长》之《回忆录》

市局原副局长刘光人潜伏12年的传奇故事(一)

作者:政治部宣传处穆玉敏

记忆就像风筝,只要还抓在人的手里,它就会在大脑的天空中飘飞。时高时低,高的时候不易拉回来,低的时候,因为持续领略高空而带给你新的升华。

进入2009年,九旬的革命老人刘光人记忆的风筝被他拉回,从遥远的六十年前。

一

六十年前的1948年,刘光人的公开名字叫“刘泽民”,国民党党员,他的公开身份是《平明日报》首席记者,主要负责军政要闻。当时没有人知道,这个新闻界红得发紫的一支笔却是一名名副其实的共产党员。早在1943年,他便在我党组织的指示下开始了秘不示人的地下隐蔽工作。

《平明日报》是国民党华北“剿总”总司令傅作义的机关报,对北平的政治影响力巨大,傅作义想说的话很多都是通过《平明日报》发布出去的。进入《平明日报》就等于进入了国民党华北“剿总”,刘光人成为当时为数不多的打入华北“剿总”的中共地下党员之一。

刘光人到《平明日报》后不久,辽沈战役结束,淮海战役开始了,我东北野战军正源源不断入关,华北两个兵团也开始集结平津,北平解放指日可待了。

但是,拥有六十万大军的傅作义摆出了从塘沽到张家口的一字长蛇阵,作出准备迎战的架式。刘光人意识到,发挥自己独特作用的时候到了,自己应该尽力获取敌人的城防设施,以配合我军解放北平城。

可是,就算是军政要闻记者,北平的城防情况也是接触不到的,怎么办呢?刘光人想到了北平城防司令楚溪春。

楚溪春原来是河北省主席。北平被解放军包围后,楚溪春又被傅作义任命为城防司令。刘光人初到北平的时候,专门去拜访过楚溪春。因为楚溪春不仅与刘光人是同乡,还与刘光人的父亲交情甚好。

刘光人是在父亲的帮助下开始做地下工作的。他父亲曾供职于洛阳国民党西北军,组织上指示他投靠父亲,在父亲的帮助下混入敌伪机构,取得了合法身份后,又派他去北平活动。

楚溪春当了北平城防司令后,刘光人知道他对自己的价值很大,于是,更加频繁地到他家里去探望,说些宽心话。北平城解放军团团围住,楚溪春的心情可想而知,刘光人的体贴,让楚溪春不把这个小老乡当外人。刘光人也以自己担任军政要闻记者为由,请楚溪春“有事情叫着我一起去!”

千载难逢的机会来了。刘光人得知楚溪春要去视察北平城防设施,立即跑了去,请楚溪春同意自己随从采访。

一连三天,刘光人跟着楚溪春转遍了北平大大小小的城防设施,刘光人收获不小,“必须把城防设施情况送出城去,一旦和谈破裂,我军攻城将在所难免,有了自己掌握的城防工事情况作参考,我军将减少很大伤亡。”刘光人心想。

可是,与刘光人单线联系的交通员却被挡在城外进不来,委托信得过的人吧,没有城防部门的特批证明信,根本就出不了城。

“看来,只有自己亲自出城了!”刘光人手里捏着特别通行证,社长把这个社里唯一一张通行证交给他的时候说,通行证的作用仅限本报记者在北平城内采访,进出城是否管用,社长没说明。

“亲自去试试!就算为此付出生命也值得!”

下定决心后,12月26日下午,刘光人骑上自己的自行车,直奔西直门而去。他知道,解放军已占领了城西的海淀地区,只要出了西直门,进入海淀就可能找到组织。

他镇定自若地到了西直门岗,在举着大枪的国民党兵跟前停下来,指了指自己臂上的通行证,又亮出自己的记者证。

士兵仔细查验了特别通行证,又看过刘光人的记者证,最后端详刘光人,见他衣装整洁,戴着眼镜的眼睛里透着一股傲气,一摆手,他骑上自行车一溜烟到了白石桥。

白石桥是傅作义部队在城西设的最后一个关卡,过了这个关卡,才算真正出了城。

到桥头前,刘光人远远看见关卡外白茫茫的雪地里有几个国民党大兵正在伐木。他拿出记者证,对哨卡上的大兵说: “我是《平明日报》的军政要闻的记者,我要去那边采访一下那几位弟兄。”

站岗的大兵看了看刘光人的记者证,又看了看他戴着的袖章,嘴一努,示意他可以通过。

刘光人骑上车就走,就听大兵在后说了一句:“那边可有地雷啊!子弹也不长眼睛!”

大兵不说,刘光人也是知道的,白石桥外的开阔带是国共两军的边界线,到处埋有地雷不说,还经常飞流弹,没人敢到那里去。

城是顺利出来了,但是更大的危险开始了。就算不下雪的时候,埋在地下的地雷尚且不易察觉,何况雪后了,白茫茫的一丝痕迹都没有,如果碰上地雷,肯定会被被炸飞。如果运气好,碰不上地雷,也有被冷枪打死的可能。

此时的刘光人已经顾不上那许多了,他心想,万一自行车压上地雷,最好别被炸死,万一中了冷枪,最好别被打死,留一口气好把城防设施情况汇报给组织。

为了避免压着地雷,刘光人改骑车为推车,把自行车当探雷器,走时尽量将身体向后倾斜,一旦前轱辘压上地雷,也好及时卧倒自保。

推着车走到岗哨看不见的地方,刘光人扯下臂上的袖章,朝着海淀方向走去。辽阔的城外,除了那几个渐渐被抛在身后的砍树的国民党兵,刘光人竟然再也看不见人迹。

走出去很远,刘光人发现前面没有路了,只有一望无际的无痕白雪。他知道,这是到了国共界限的真空地带了,这里埋有地雷的可能性更大。没有别的选择,只能向前走。刚才耳边还有风吹过,现在,周围静得除了自行车轱辘碾压积雪和他踩雪发出的声音外,在也听不见别的声音了。往前看,连一只麻雀都没有,往后看,雪地上只留下一行自行车轮子印和一串脚印。

“站住!干什么的?!”

一声喝令打碎寂静。刘光人一惊,抬头看去,只见一个戴着长毛大皮帽子的人站在不远的面前,手里端着的长枪对着他。

“我从北平城里来,找这里的长官,有要事相告。”刘光人赶紧回答。

“走!”持枪人手里的枪尖往北一挑说。

刘光人走在前面,持枪人端着枪跟在后面。持枪人不时生硬地命令刘光人:“走左面”、“往右点儿”、“走土路” 、“上马路”。

刘光人照做。事后他才知道,这是指挥他躲地雷,凡是埋有地雷的地方都做有标记,但是不知情者是绝看不出来的。

这样东躲西绕地走了一阵,到了海淀镇,进入一个农家庭院里。持枪人让刘光人站住,冲着北屋的房门大喊一声:“ 报告!”

门开了,一个穿便装的中年人从屋里出来。刘光人看见,那人腰里别着一把盒子枪。

“报告队长,这个人是从北平城里来,要见咱们首长!”持枪人报告说。

被称为队长的人用审视的眼光打量了一会儿刘光人,然后说:“进屋吧!”

刘光人支好自行车,进了屋。房里一明一暗两间屋子,一位老大娘正在外屋烧开水。

队长让刘光人坐在炕上,他自己坐在炕下的长条板凳上,盒子枪垂在右腿外侧。

尽管出了敌人防线,进了自己人防线,刘光人还是不敢轻易断定对方的身份。这时,他注意到,面前炕桌上有一个农家人用的笸箩,里边装着烟叶,笸箩外还有几张纸条。又低头查看,炕沿下的地面上散落着几个尖尖的烟头。

他的心头不禁涌上一股暖意,在冀中根据地工作的时候,这物件太熟悉不过了,装着烟叶的笸箩和卷烟的纸条几乎是解放区不可或缺的,自己那时候就是这样抽烟的,根据地条件艰苦,从首长到普通一兵都抽烟叶,来北平做地下工作后才改抽烟卷。

他还是不漏声色,静观队长,不主动说话。

“你要见我们领导什么事?”队长和蔼地问。

队长用的是“领导”一词,而不是“长官”,这是我军与国军称谓上的一个显著区别,刘光人不觉心头又一暖,但多年地下工作养成的习惯,让他依旧不敢大意。他没回答队长。

队长并不急,站起来,走到炕桌前,右手抓了一撮笸箩里的烟叶,揉了揉,左手拿起桌上的一张纸条,熟练地卷好一棵烟,掐去尖的那一头,转身走到灶前,拿起一根灶里燃烧着的一根木柴,点燃烟,重新回到长条板凳上坐下。这时,烧开水的老大娘温和地给刘光人端上一碗开水。

“是自己人!”刘光人有些激动。凭队长的言辞、态度和自卷烟的动作,刘光人断定是自己人,在北平当记者期间,他了解傅作义的兵都是不会这样抽烟的。

“同志,别问了,马上把我送到你们领导机关,我有紧急情报要汇报!”刘光人说。

队长又打量了一下刘光人,立即叫来一名战士,“护送这个同志去青龙桥!”

走到了青龙桥。已有同志给他安排了住处,他急切地请求马上见华北局社会部平西情报站的负责同志,接待他的同志说马上就去联系,让他先休息一下。

半夜时分,屋外传来脚步声。刘光人一个鲤鱼打挺从炕上跳起来。

门被推开,两个身披棉袍,腰上别着手枪的人站在刘光人面前:“你贵姓?”

问他话的人又高又壮,生着络腮胡子,操着满城口音。

“刘泽民。不过,这不是我的真名,我在解放区的名字是刘光人。”

“哈!你就是刘光人啊!”络腮胡子身边那位文静的同志立刻上前,拉住刘光人的手,“光人同志,你算是找到家了 !我是刘景平,他是王兴华。”

“原来是你们啊!”刘光人的眼泪一下子就淌了下来,“终于找到家了!”

王兴华是满城情报站的站长,刘景平是平西情报站的站长,两人正是刘光人要见的。

落座后,刘景平仍不松开刘光人的手:“光人同志,我们常常得到你从北平送出来的情报,就是没见过你这个人,这回见到了,原来是个文弱的知识分子!”

“是啊!一个弱书生,战斗在虎穴龙潭,不易呀!佩服!佩服!”王兴华说。

刘光人刚止住的眼泪又流了下来。他想自己孤身一人在北平飘荡的时候,要防备周围的眼睛,大小事没人和你商量,欢喜忧愁没人与你分担,风险危难自己捱,凄凉悲壮一个人承受……

“快拿纸笔来!”刘光人不忘自己的使命。

刘光人早掌握了老成练达的斗争艺术,对搜集到的情报从不做记录,都记在脑子里,既避免泄密,也保护自己。

纸和笔拿来了。刘光人根据自己的记忆很快画出了一张包括正在施工的天坛机场在内的北平城防工事图。

刘景平和王兴华看后,情不自禁地又一次紧紧握住了刘光人的手。作为在情报战线工作多年的人,刘景平和王兴华再明白不过这城防工事图的重要性了。北平正在和谈不假,但是,能否成功尚且是未知数,攻城的可能性很大,有了这张敌人布阵的详图,无疑助我军攻城,大大减少伤亡。

时至今日,我们仍不难想象,假如当年北平和谈失败,假如攻城战役不得不打。那么,刘光人冒死送出的城防设施情况会起什么作用?

鸡叫三遍时,刘光人站起来,他必须回城了。他问刘景平:“回去后,组织上还需要我做什么?”

“当务之急是隐蔽,隐蔽下来就是成绩!”刘景平说,“你不能暴露,北平被围后,有些同志忍耐不住了,陆续暴露了身份,失去了发挥作用的可能,实在是可惜。”

王兴华也说:“光人同志,北平是一定要解放的,不管采取哪种方式。北平解放了,也需要地下斗争,组织仍然需要一些同志继续隐蔽下去。”

“知道了,我一定好好隐蔽,为党作更大贡献!”刘光人庄重地说。

北平和谈成功,刘光人冒险送出的城防工事情况没能派上用场,但是这一点儿都不影响他激动和兴奋的心情。

对于别的同志来说,解放的意义也许是不打仗了,可以过上正常的生活了等等。可对刘光人来说,还多了一个意义,那就是还原一个真实的自己,扔掉灰色的外衣,不必再小心谨慎地工作生活了,说自己想说的话,写自己想写的文字,堂堂正正地做一个中国共产党员了。

但是,事情并未像刘光人期待的那样,他的任务并未完成,他身上的灰色的外衣还要穿几年。

几天后,组织派人给刘光人布置任务了:“光人同志,北平现在虽然属于人民了,但是,南方大片领土还没解放,新中国还没正式成立,你还不能暴露共产党员的身份,你仍然要以原来的面目在北平立足,这是组织上对你的要求。”

“什么?还要我隐蔽?我已经离开组织那么多年了,还让我在外面漂泊吗?”刘光人的眼圈红了。

“光人同志,你的心情组织上理解,组织上也挂念你。这是革命的需要,别人没有你这样的便利条件,你明白吗?”

“我不是不愿意接受任务,我是不愿意离开组织。”刘光人说,他克制着自己的情绪,“请组织上放心,我是共产党员,任何时候都会无条件地接受组织安排!”

接受了继续隐蔽任务的刘光人,收敛起激动和兴奋,继续离群索居,到刚刚创刊的《光明日报》做记者。为了纪念解放,与旧中国相区别,他不再用过去的名字,改名“方明”。

“解放前,自己是反动记者,从今以后,得当落后记者。”他这样告诫自己。

北平城毕竟不大,他过去在媒体界又有名气,所以,就算他改了名字,北平的报界还是知道他在国民党的报纸《平明日报》供职的案底。《光明日报》的同事们就更知道了,报社的人们都积极上进,特别是年轻人,有的还争取加入中国共产党。

但是,刘光人却与旧社会时一样,表现一点儿都不积极,所以,他经常遭进取同志的白眼。有一次,他到民盟去办事,见到民盟的一位领导人后,把名片递给那位领导人,那位领导人显然知道他过去的身份,看了看名片,又望着他,问:“方明?是刚改的名字吧?”

“是。”刘光人点头。

“方明,方明,就是方才遇到了光明。年轻人,其实你大可不必在名字上做文章嘛!应该真正与过去决裂才对嘛!”

那位领导人的话让刘光人心里不是滋味,但他早已练就了心理承受能力。他不张扬,不激进,与民主党派人士保持着密切关系,包括原北平城防司令楚溪春。

傅作义的部队接受改编之后,楚溪春闲置在家。一天,刘光人又去他家里看望他,楚溪春说他这些日子没事做,已经阅读完几本毛泽东的军事著作了,从中看出,国民党失败是必然的事。闲谈中,楚溪春的家人拿出皮袄准备卖掉支付生活开支,刘光人知道了他因为没被安置工作,家里断了经济来源。

回去后,刘光人把楚溪春的情况写成材料,汇报给党组织。楚溪春毕竟是起义投诚将领,对和平解放北平有过贡献,他的处境会影响其他民主党派人士的情绪,做好他们的安抚工作,也是刘光人的任务之一。党组织把刘光人反映的材料逐级上报到国务院,周恩来总理亲自将楚溪春安排进国务院任国务院参事。

同样是隐姓埋名秘密工作,但是刘光人解放后的伪装远比解放前难多了。解放前,他把自己打扮成与周围大多数人的面目相同是相对容易些的,但是,解放后则相反,他要把自己伪装成为被孤立的极少数者,为此,他常常成为众矢之的。

由于刘光人在报社是“落后分子”,重要版面编辑的重任自然不会交给他,但他的文笔好,于是任文艺副刊的主编。他正好利用副刊抒发自己对新生活的憧憬,这于他来说是一种诉说的愉悦。他羡慕人们无忧无虑地工作生活,虽不能享受那样的幸福,却是为了人们那样的幸福。

由于他的憧憬与他平素的表现不一致,招致报社同事的讥讽。有一次,报社一个记者读过他刊登在副刊上的散文后问他:“方明,我真不明白,你对新生活哪来那么多的感情?”

刘光人清楚他的潜台词是:“你这个国民党报社的记者,怎么会对新生活有真实情感?!”

他无言以对,只好干笑几声。回到住处,靠回忆坚定自己的信念。

除了众多的委屈里,还有爱情上的遭遇的挫折。

解放前,因为工作环境险恶,就算是大龄青年了,刘光人也不敢恋爱,只能被动地等待“缘分”的到来。

然而,上苍似乎并不眷顾他,没有姑娘肯爱他。他在国民党中央社的当记者时,一个晚上,他去剧场观看由进步团体演出的话剧,观众大多是进步年轻人。他找到自己的座位后,发现邻座是一位年轻姑娘。

姑娘见他面色和善,对他点头微笑。他也与姑娘交谈起来。他得知姑娘正在读大学,是北平一个业余话剧团的演员。他们一下子有了共同话题,刘光人在解放区时,曾在冀中新世纪剧社当过编剧,还亲自演过话剧。

他们边看演出,刘光人边小声与姑娘谈观感,吸引了姑娘。剧场休息时,姑娘更是聚精会神地听他讲话剧。姑娘看刘光人的眼神从敬佩到惊喜,再由惊喜到含情脉脉。戏快散场时,姑娘有些羞涩地把自己的家庭住址告诉了他,还轻声说,希望多听他讲话剧。

这无疑是一个爱情信号,刘光人既高兴又忧虑。高兴的是自己遇上了一个清纯美丽的姑娘。忧虑的是,他没有勇气告诉姑娘自己的单位。国民党的喉舌“中央社”在百姓中名声狼藉,“中央社记者”在百姓心目中与国民党特务、走狗划等号。但是,不说实话就意味着瞒着姑娘,他的良心又过不去。于是鼓足勇气如实相告。

果不出他所料,姑娘见了他掏出中央社北平分社的记者证后,一句话也不说,起身走了。刘光人为此难过了许久。他曾暗地里打听过姑娘,有人告诉他,姑娘好像去了解放区。

那以后,刘光人又遇上过一个女孩儿,她是地下民青的成员,在不知道刘光人的“反动记者”身份前,一心想与他交往。但当他告诉女孩儿,并请她三思的时候,女孩而再也没回到他身边。

从那以后到北平解放,刘光人再也不敢与女青年接触,尽管他是一个活生生的人,一个感情丰富,机能健康的年轻人。所以,解放前他是北平报界为数极少的单身记者之一。

解放后的隐蔽工作,对他的感情生活更不利了,进步的女孩子绝不会钟情于他这个有“反动历史”的记者,而他的特殊身份,也绝对是非进步女子不能娶的。他只得把爱情之门关得紧紧的。

就在刘光人把爱情看作可望不可及的时候,一个眉清目秀的姑娘坦坦荡荡地站在他的爱情大门外。她就是鲁梅。

那是1951年中央文化部在北京召开的全国戏曲工作会议上,刘光人与鲁梅邂逅了。鲁梅是新华社驻全国妇联记者,她的脸庞是那么的秀美,眸子是那么的清澈。

梅眼里的刘光人也是与众不同的,眼镜后面的眼睛很深沉,似乎还带着一丝忧伤。她观察到,他工作的时候很专注,打腹稿的时候一言不发,下笔时,腹稿已经很成熟,一气呵成的文章竟然一个字不用改。

他们开始了交往。鲁梅姑娘很进步,自然也关心他的政治表现。他委婉地对鲁梅说:“鲁梅,你知道,我是一名群众记者,但实际上我的志向高远。你爱我不会错,我绝不会让你失望的,你明白吗?”刘光人为鲁梅慢慢开启他那关闭了的爱情大门,但不知道姑娘会不会进来。

鲁梅的大眼睛一闪一闪的,她笑了。这个聪明的姑娘,她一时不完全懂他话的全部含义,但她相信他,爱他,这就够了。

一年后,他们结合了。在刘光人没公开身份的那几年婚姻生活里,他很多事情不能对她讲,但他郑重地告诉妻子:“请相信你的丈夫!”

鲁梅明白了,她从不过问他工作上的事,更不探究解放前他的事,只一心一意做他的妻子。

1955年,那是一个秋天,刘光人对那个收获的季节记忆犹新。那天,组织上通知他:“光人同志,你圆满地完成了任务,可以公开共产党员的身份了!”

“公开……身份……”刘光人喃喃着。他一点也没察觉,有泪从脸上淌下来。解放前6年,解放后又6年,前后隐蔽情报战线共12年,这还不算在解放区冀中新世纪剧社工作那5年。

“组织上决定安排你去北京市公安局工作,从今天起,你是一名人民警察了!”

“公开身份?”刘光人还没从喜悦中走出来。就是说,从1955年秋开始,自己开始了另一种意义上的人生!

刘光人突然从《光明日报》消失了。在公开共产党员、地下工作者身份之前,组织上要对他解放前后的秘密党员历史进行系统审查,他暂被北京市公安局隔离了。

“方明被公安局抓起来了!”《光明日报》社的员工哗然了,北京新闻界的朋友们也惊讶不止。

刘光人的妻子鲁梅内心惊愕,外表却保持着沉默。除了生活话题,丈夫从没告诉过她有关记者以外的事情,倒是时常提示她,要坚信丈夫。

数日之后,刘光人穿着一身人民警察制服回到《光明日报》报社。人们恍然大悟:“原来方明根本就不是反动记者,也不是落后分子,人家是无名英雄!”

鲁梅那颗悬着的心也放下了,原来丈夫是忍辱负重的情报员。

公开身份后的刘光人,恢复了原姓名,终于过上了期待已久的正常生活。他不居功自傲,不计名利,兢兢业业,他多年革命工作积累的才华,在首都公安战线到进一步施展,先后担任北京市公安局办公室主任和副局长等职务。

在“文革”中,刘光人12年的地下情报工作经历成了他的罪状,“文革”十年,他被审查了10年,其中有4年时间是在监狱中度过的。全家人因他而受牵连,就连他家养的一只猫也未能幸免。

但这却无法动摇刘光人对党和事业的赤胆忠心和坚强信念。他常把过去的艰难险阻拿来作比对,心想,自己是隐蔽战线上的“福将”了,想起那些因为暴露身份而牺牲了的同志,再不该有什么怨言,再没有什么坎坷过不去。

九旬老革命刘光人乐呵呵地说自己不老,如果生命能够轮回,他还会义无反顾地做一只凌空飘飞的风筝,把那根线交给党,只要风筝线不拉回,他就在祖国的蓝天翱翔。