西安“小剧场”话剧迷局(图)

|

小剧场话剧《我爱桃花》剧照 本报记者 强军 摄

|

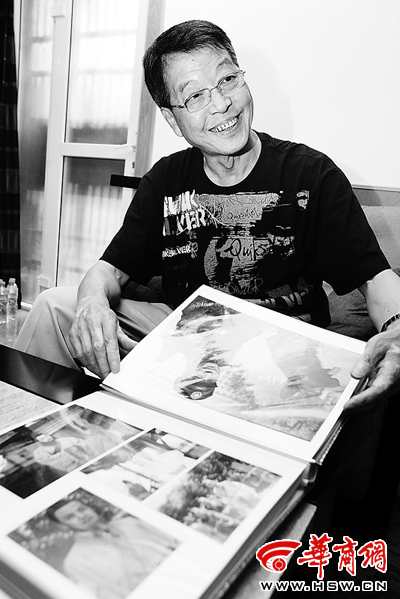

张宗良展示自己以前的剧照,回忆话剧的辉煌时期 本报记者 王警 摄

在北京上演百场而依然火爆的小剧场话剧,“泊来”西安后只演了5场便草草收班。这多少使得一度在古城呼声甚高的小剧场话剧,刚萌新芽便遭打击。

究竟是小剧场在西安“水土不服”,还是别有瓶颈?

一年前还在为指导《我爱桃花》忙前忙后的中国戏剧家协会西北分会副秘书长张宗良,如今只能在家里看看这部戏的光碟了。

比起该剧在北京的火爆,《我爱桃花》剧在西安的境况,几近落寞。

作为本地小剧场话剧的滥觞之作,《我爱桃花》剧无疑是对一部已在北京获得演出成功的小剧场话剧的“拿来主义”,尽管这种“拿来”的更大意义在于尝试,可最终还是被市场“撞了一下腰”,演了5场,便草草收班。

老演员的困惑

“桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳”?

对坊间小剧场话剧“水土不服”的说法,演了一辈子戏的张宗良是不认同的。“你不能说北京人喜欢看戏,西安人就不(爱看),关键要看你是不是做足了功课、弄懂了戏的市场。”7月13日,张宗良接受《华商报》记者采访时说。

顾名思义,小剧场话剧相对于传统大剧场话剧而言,特点是空间小,演员与观众近,剧情比较先锋。自1982年我国第一部小剧场话剧在北京人艺小剧场上演以来,小剧场话剧已经成为当今话剧艺术的一种重要生存方式。

半路夭折的《我爱桃花》剧,其实很有意思。

故事讲的是唐代渔阳少年冯燕与牙将张婴之妻有染,一夜张婴醉归,张妻忙把冯燕藏至柜中,不想张婴醉卧时压住了冯燕忘在椅子上的头巾,冯燕欲逃,示意张妻将头巾拿给他,不料张妻误会了,以为情人要她把丈夫的配刀拿给他,杀掉张婴,于是将刀取出递给冯燕。冯一看,心想:我要头巾你却递给我刀杀夫,其心太毒,于是反手一刀,杀了张妻——这是戏的引子,随后展开的是排戏的剧团男女演员对情爱关系的无休止争论——于是冯燕拿刀后杀与不杀的选择,成了这部颇具实验话剧气息的小剧场话剧的核心卖点……

也许正契合了当前男女对婚姻情爱关系的迷茫心理,这部戏在北京竞争激烈的小剧场市场中,居然演了百场而不衰。但即便如此,该剧拿到西安,却没能赢得西安的观众。每场不到百人的上座率,不仅让该剧的赢利成为泡影,更使得投资方对市场的方向变得茫然。“投资8万,从台本到音乐,包括舞蹈,能省钱的地方都想办法省了——但收回投资几乎没什么指望。”

张宗良的学生何某投资了这部剧,由于演了5场便没了下文,他很为学生能否收回投资担忧。不过他听说后来曾有地产商要重新投资这部戏,但附带的要求是对戏加以改动,比如演员可以穿得再暴露一点,现场互动再热烈一点——对此,他只能摇摇头。“这部戏是探讨婚姻关系的戏,故事充满哲理和思辨,如果单纯试图从形式和表象上去迎合观众,不是往面包里加辣子酱吗?”

果不其然,这部戏最终没了声息。

指导《我爱桃花》剧排练时,张宗良已67岁。从早期的《于无声处》到后来的《大决战》,这位从业43年的陕西人民艺术剧院老演员,始终没有离开过老本行。戏剧对他而言,是艺术,也是乐趣,可现在更多是无奈。“文革后,戏剧能火到什么程度——走在大街上有人找着签名,一张5角的门票能炒到5元。”张宗良说,现在话剧快成了边缘艺术,很让人可惜。

针对这部颇具“试水”意味的《我爱桃花》剧的“覆没”,张宗良认为剧本没什么问题,演员演得也很出彩,失败原因在于没弄清市场,没搞懂观众。“戏剧有它很复杂专业的解释,但简单地说就是演员当众表演一个故事,有人演,有人看,戏剧就成立;有人演,没人看,戏剧就不成立。所以吸引观众是最终的生存之道。”

尽管《我爱桃花》剧没能扛起古城小剧场话剧的大旗,但小剧场在儿童剧方面却发生了令人可喜的变化。随着儿童剧小剧场渐渐走入一些家长和孩子的视野,小剧场话剧的未来也现出了一线光明。

小剧场赢在“小”

夏日的黄昏,风清云淡。位于西安市文艺路北口的中贝元小剧场门外,刚才还是一片“咿咿呀呀”的喧闹声,此刻却悄无声息了。

孩子们的欢乐正在剧场内延续。而这种欢乐,既来源于剧本身,更来源于小剧场无法比拟的“近”。“我们的小剧场只有11排,第一排距离舞台不到1.5米,台上台下互动得非常好。”小剧场的总经理李黎说。

相比于电视、电影,剧场是最能表现“演员当众表演故事”的场地,而更进一层,小剧场的“小而近”,能把演员“当众表演”体现得更为淋漓尽致。

通常大剧场要800到1500个座位,中型剧场则有500到700个座位,小剧场只有150个左右的座位;大剧场的舞台要15米到10米宽、10米纵深、七八米高,加上走廊,舞台距离观众会更远,相比之下,小剧场舞台只有4到8米,有百余名观众来看,这种小舞台无疑具有让观众看得更真切,更能“身临其境”的优点。“大剧场投入也大,经常要几十万元排一部戏,而这还不像北京、上海等地,舞美、灯光、音响,动辄上百万的大制作,一般大剧院排一台诸如《卖火柴的小女孩》,要20万元到60万元,如在大剧场演,一张票卖50元,即便全部爆满,一场才5万多元。”李黎说,

家长带孩子看了一场戏,在大剧院至少要等两个月才能看新戏。大剧场要1000个座位,得500个家长、500个孩子,要演50场才能回收成本,而且,要把这么多的家长和孩子集中起来,有多大可能?而小剧场150个座位,70多位家长和70多个孩子,就满场了。

五四剧院是1954年成立的老剧院,过去有1300个座位,如今为了经营,已调整为800个,但即便如此,除了“六一”期间能场场爆满,此外的时间大多能坐到30%就不错了。“这一方面是家长本身接触戏剧很少,看不到戏剧对孩子成长好的影响;另一方面,幼儿园也不愿带孩子出来看,就算是大一些的孩子,写学校作业都写不过来,哪有时间来剧院看戏?”该剧院业务主任张永昌介绍,无论小剧场还是大剧场,戏剧(儿童剧)对孩子们的影响和熏陶作用是非常强大的,而且大剧场有大剧场的优势,但经营起来,小剧场要更灵活一些。目前,剧院的主要收入,就来自向一些搞庆典的企业出租场地。“说实话,儿童剧要想打开局面,还得靠宣传。”张永昌不无感慨地说。

据介绍,这个暑假期间,西安儿童剧的固定观众有明显增加,其中三四岁到十二三岁的孩子比过去多了二三百名。

“寓乐于教”的启示

离孩子近了,互动也就有了,一旦产生认同,有了良性循环,戏剧对孩子的吸引力、影响力也就非同寻常了。但小剧场的“近”,不仅仅是靠“小”,更多的还是在表达方式上下工夫。

通常一台儿童剧从拿到剧本到排练、公演,需要两个月的时间。以前大剧场排新剧周期长,且市场会出现断层,有的时候甚至三到四个月更新一个剧,而小剧场却可以每个月上演一台新剧,而且不同于大剧场的是,小剧场一场剧只有20多分钟,大剧场却要50分钟,从孩子注意力只有20多分钟的生理学角度看,小剧场的吸引力更强些。

为了适合低龄儿童观看,小剧场儿童剧目前还只能选取知名童话进行立体再现,像大一点的《白雪公主》只要14个演员来演,《小红帽》只要7个演员,通常演员的“对词”提前两个月进行。

基于与孩子互动的考虑,在表达方式上,小剧场儿童剧还会增添一些现代元素,例如《渔夫与蛇》的开场白使用了陕北话;《霹雳小猪》里就有“白天不懂夜的黑”的歌词道白。

“儿童剧来源于日本的偶型剧,人和木偶同台演出,后来就成了卡通剧。”做过多年木偶剧演员的李黎说,通常在大剧场上演儿童剧,马就是一只道具,而在小剧场里,为了增加互动性,则是由两个人装扮,这样,马的动作多了,灵活度大了,舞台也就好看了;此外,在引进的剧目中,还会增加一些能够吸引孩子们眼球的创新,如《白雪公主》里就加入了小野猪、小花雀,而《小红帽》的结尾,以前是大灰狼死了,现在却改成把大灰狼送到了动物园,渗透了环保的观念。

更深一层的创新是来自于对大剧场儿童剧“寓教于乐”的颠覆,而这,恐怕也是当前小剧场儿童剧之所以能在古城扎根的根源所在。李黎认为,小剧场就是要讲融入,大剧场先要“教”,其次才是“乐”,而小剧场的儿童剧就是要“寓乐于教”,让孩子先娱乐、开心,然后再告诉你什么是对还是不对。这个乐,靠的就是互动和融入。“大剧场舞台很好看,灯光五颜六色,但掌声只有2分钟,而小剧场整个20多分钟都是掌声和欢笑声。”李黎说。

尽管西安小剧场的儿童剧正出现方兴未艾的喜人态势,但距离京沪成规模的小剧场,距离“成气候”还有很长路要走。

如今,北京的小剧场儿童剧已有了“双语互动”,而国外的小剧场则在理论观念上作了新的跨越,他们认为“儿童剧不仅仅是穿着儿童服装的话剧”。

找到观众,就找到了市场

尽管眼下小剧场儿童剧在古城还不景气,但已令张宗良感到些许安慰。

回顾以往的话剧创作,他说,以前排戏,大多数是搞政绩工程,投一大笔钱,给领导看看,获了奖,就马放南山了。很多名演员,不是观众定下的,而是领导定下的,用行政管理的办法来搞戏剧,戏剧也就被异化了,这样搞出的戏剧也就没有生命力了。“其实搞戏剧,说到底得让观众来买账。买账了,你就有饭吃,就能生存下去,这才是符合演艺规律的。”张宗良指出,小剧场话剧为什么能在京沪成气候,是因为它符合戏剧的本质,“戏剧是真实的演出,观众要互动,会有泪水、有掌声,它还是群众性的审美活动,是人们审美需要里最亲切的感觉。”

如果真能让观众在小剧场找到了审美需要里最亲切的感觉,那显然小剧场的市场也就找到了。“比如儿童剧就是给孩子看的,过于说教、过于讲求艺术性的戏剧理念,已被一些西方小剧场话剧所摒弃,可我们还做不到。”李黎说,为了更贴近孩子,国外正在慢慢打破舞台常规的东西,如丹麦上演的儿童剧《神奇的莫扎特》,其中有一个情节是莫扎特环游地球,演员将一个印着地球图案的大气球从舞台上抛到台下,台下的孩子、大人也都兴高采烈地参与,就这么抛来抛去,让孩子在兴奋的活动中,完成了莫扎特的“漫游地球”。

这充分体现了丹麦在小剧场戏剧中所强调的“我们的孩子是坐在地上看戏剧”的观念,对此,李黎表示认同。在她看来,近距离、无隔膜地感受戏剧,互动表演,才是让小剧场走进孩子心里、赢得观众的有效途径——不过,她同样认为这做起来的确很难。

眼下小剧场话剧由于条件限制,还无法像中贝元一样有固定的演出场所,而现实的情况是,尽管租个小点的场地,一天的租金就要上万元——可这也似乎并不足以成为小剧场在西安发展的瓶颈。

一位6年前曾在北京看过小剧场话剧的年轻人就说,那次看过后,印象很深,很希望在西安也能看到小剧场话剧,可就是不知道哪里有。

对于观众,至今在《我爱桃花》剧上还有几分割舍不开的张宗良说,“就像一个姑娘,可能会有很多人喜欢她,但不能要全民族都爱她、娶她的,最终只能是一个人。而这个人对小剧场而言就是忠实观众。要做到这些,小剧场话剧不能浮躁。”