亲历者谈简化字载入共和国元年的改革

■那一刻

1972年春天,在宁夏五七干校的傅永和接到调令,和6个同事一起,回京搞第二批简化字。

■亲历者

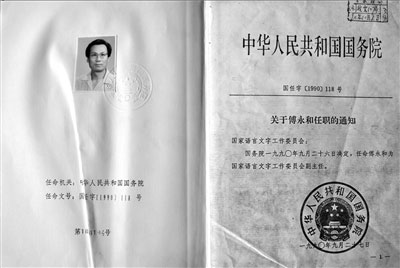

傅永和:1940年10月17日出生于北京。北京大学中文系毕业。从毕业起便在文改会工作,直到2001年退休,参与汉字的整理和简化,致力于汉字的中文信息处理研究。

在1949年的年鉴里,和共同纲领、开国大典共同载入史册的,是中国文字改革协会的成立。

这个机构及其变身机构,在之后60年的新中国历史中,推动了一场关乎所有国人的简化字运动。

在中国有汉字的3000余年历史中,这是唯一一次由官方推行,并最终成功的简化字改革。

所谓人如其字,在中国,文字向来和其书写者有着某种人格精神上的互通。60年简化字的推行,改变了十多亿中国大陆人的书写习惯,影响了至少两代人对中国文字的认知、使用和情感,改变了整个大陆的文字情感、街市面貌、书籍形态和文化认知。

傅永和的职业生涯,就从“文改会”开始。他干的第一件事,是阅读读者寄来的简化字改革建议。

1956年的变革

不知为何,如今,傅永和记不起1956年那场改革的任何细节。

细节是历史最生动的注脚,可是傅永和摸着脑门,陷入沉思,结果依旧是一片空白。

比记忆更可靠的文字记载,是这样描述这段历史的开端。

1956年1月1日,《人民日报》由竖排改为横排。两个月后,第一批简化字方案发布,共260个字。

从此,中国3000余年的汉字史,进入简化字时代。

然而,初中二年级学生傅永和并不看报,更别说《人民日报》,除了上课,他大部分时间还要用来劳动。

在不同参与者的记忆里,历史往往有着不同的版本。

傅永和记忆的空白,或许恰是历史的真相。

“简化字改革,最重要的目的是便于扫盲,那些大字不识的农民、工人,应该记忆最深。”傅永和说。

政协委员李凤莲的弟弟,应该有着和傅永和完全不同的记忆。

1958年,第一批简化字公布两年后,周恩来在政协会议上说:“李凤莲同志有个弟弟,在家乡种地,写信给李凤莲同志诉苦,说农民普遍感到汉字难学。农民常用的一些字,像‘農民’的‘農’,‘麵粉’的‘麵’,‘麥子’的‘麥’,还有‘雜糧’这两个字,这一类字都不好写。李凤莲同志给她弟弟寄了一本简化汉字的书去,她弟弟高兴极了,回信说‘这些新字好学得多’,还埋怨姐姐为什么不早些给他寄去。”

文改会成立的背景

这是一种现实的窘境。

1949年,新中国成立时,全国四万万人口中,八成是文盲。

列宁曾说,在一个文盲充斥的国家,是建不成社会主义的。这显然也是当时执政者的共识。在新文化运动中成长起来的第一批中共领导人,对简化字改革有着很深的情结。

早在30年代末的陕甘宁边区,使用新文字就已经是真正的实践。

1938年冬天,延安的革命者们,都在传阅一本用新文字编写的刊物《抗战到底》。识字讲习所里,人们用毛泽东的老师、边区教育厅负责人徐特立编的新文字课本,学习文化知识。

1949年,当共产党的实际权力扩大到全中国以后,文字改革作为革命性的力量,被给予高度的重视。

专门负责文字改革的机构——文改会在1952年成立,吴玉章任主任,因为吴老在党内的地位,这个机构直属国务院。

文改会的办公地点,在朝内小街一幢5层的办公楼。建楼的材料,用的是建人民大会堂剩余的材料。

吴玉章是简化字改革的积极推动者。他写信给毛泽东,建议试行新文字,整理简化字,推动汉字拉丁化。

毛泽东综合了郭沫若等人的意见,给他回信,提出“文字必须改革,要走世界文字共同的拼音方向,在实现拼音化以前,必须简化汉字,以利于目前应用”。

根据毛泽东的这个精神,简化汉字、推广普通话、制订和推行汉语拼音方案三项措施,被当作实现“汉字拉丁化”的序曲和前奏,在中国大地上演。

从最终的结果看,汉字拉丁化,并未在中国真正实现。现在搞文字改革的人,也不太愿意提起这个曾经的共产主义梦想。

20万人参与讨论

第一批简化字从筹备到最终公布,用了整整7年。

这是一个复杂而细致的挑选、整理、讨论和最终确定的过程。

参与讨论的专家有上百名,均是赫赫有名的大家,吴玉章、马叙伦、郭沫若、丁西林……

最终发布的简化字,并非凭空捏造。

事实上,自殷商甲骨文始,繁简两种文字就同时存在。

人们在开药方、写唱本、写私信时使用的笔画简单的字,被称作俗体字,与官方用来写史书、习书法的“正体字”并行存在,难登大雅之堂。

学者在甲骨文的龟甲兽骨上,发现两种“渔”字的写法。一条河,四条鱼,用了两次;一条河,一条鱼,用了几十次。可见古人也是喜欢笔画简单的。

傅永和翻过方案里的一个个字,绝大部分可在宋元以来民间使用的俗字谱中找到,生造字比例很小。

只有两个字例外,一个是邓小平的邓,“本来也要像灯一样,把登改为丁,后来考虑到邓小平的签名一直用草书的写法,也是约定俗成,就没改。”

另一个是国家的国。“本来有人提议,借鉴日文中的国,里面简化成王字,但这个方案得到大部分人的否定。

一个方框里放个王,从里往外念是“亡国”,从外往里念是“国亡”,怎么听都不舒服。最后还是郭沫若出了个点子,不如加一点,变成玉,国里藏金玉,吉祥。

另一个有趣的细节是,这场文字改革,在尊重民意的设计上,非常周到而细腻。

除专家学者,普通大众也热心于这场文字改革。各个省市都在组织座谈会,大小媒体均开辟了专栏接收读者来信,文改会收到的群众来信装了好几口袋。

根据胡乔木主编的《当代中国》文字改革卷的记载,全国有语文教师、部队、工会“万能胶”工作者20万人参加了讨论。

在这本重要的中国当代史文献《当代中国》中,关于简化字一章,由傅永和操刀。

农民也能轻松学

傅永和的记忆里开始出现简化字,是在1964年。那时,他在北大中文系念三年级。

那一年,分4批公布的第一批简化字,已经在社会上使用了几年,文改会对其进行归纳整理,发布了2000余字的简化字总表。

傅永和的班上专门成立了“文字改革业余兴趣小组”,全班同学都参加了,87岁高龄的吴玉章,还专门在北京的科学会堂接待了这个兴趣小组。1966年,吴老便去世了。

那时候,全中国学习简化字的热情,依旧红彤彤的。傅永和跟着兴趣小组,到山西万荣考察。在王显公社东河大队,傅永和待了一个月,白天干活,晚上帮着扫盲。

这一个月的生活,在傅永和的记忆里,充满细节。

学习简化字,农民真是高兴啊,简直无法形容。一个五六十岁的老农民,语言能力很强,喜欢编顺口溜,过去不识字,只能说说,现在能写下来了。还出了农民诗人,不认识几个字,就可以写出简化字夹杂着汉语拼音的打油诗。

最重要的是记工分方便了,以前出一天工,就划个道,最后数来数去数不清,认了字,自己也能记清楚账了。借钱也会写借条了,有凭有据不能再欠账了。

这些事情,让从小学习繁体字的知识分子傅永和感到吃惊。

直到今天,他还在感受着这种巨大的震撼。

前些日子,当年考察时房东的儿子,带着两个女儿来看傅永和。他在中俄边境做生意,生活富足。两人四十几年没有联系。他找傅永和,只想表达几十年来,一直埋在他和母亲心中的谢意。

40多年前,在山西农村的一个土坯房子的房檐下,傅永和教他认了字。

第二批简化字

傅永和有一个牛皮纸的笔记本,里面夹着一张《人民日报》的社论,社论的作者,就是他自己。社论的旁边,几个红色圆珠笔标注的小字,“小平同志批示,可用”。

红字映衬着已经发黄略卷的纸边,提醒着傅永和已经过去30余年的记忆。

这篇社论,发表在1977年12月20日的《人民日报》上,题目叫《加快文字改革工作的步伐》。社论发表的当天,全国文字改革工作会议在北京召开。

之后,第二批简化字表公布。

此时,傅永和已经毕业十多年了。

1966年,大学毕业生傅永和被分配到文改会工作,不久,“文革”开始了,傅永和真正上班,是在7年后。

1972年春天,在宁夏五七干校的傅永和接到调令,和6个同事一起,回京搞二简字。

这是周恩来的亲自批示。回到北京,机构都没有了,只好在中科院下面成立了临时的文字改革办公室,郭沫若直管。郭老打了报告给国务院,朝内小街的5层楼才又重新划给了文改会。

回来第一件事,郭老让大家到酒仙桥看电影,朝鲜的《卖花姑娘》,“补补课,了解点流行的文化”。

每天坐在办公室,傅永和的工作,就是看群众来信。

很多事情,很难想象,在一个似乎已经混乱的社会里,依旧有人惦记着文字改革这样对比起来似乎微不足道的小事。

河南林县一个体育老师,认为当时的简化字不成系统,自创了一套简化字,寄给了文改会。一个煤矿工人,专门给《红旗》杂志写信,询问什么时候把文字改革推向更高潮。

郭沫若认真回了信,并在《红旗》杂志公开发表,表示一定会再推出一批简化字。

废止和记忆

这之后,便是5年多的二简字的讨论和筛选。

文改会一楼的办公室里,每周三,都会有老先生们的讨论,话都不多,但字字珠玑。

1975年,111个经过反复讨论的简化字,提交给国务院。

当时,总理已在病中。国办负责联系总理的秘书长吴庆彤转述了总理的批示:“第一批已经公布这么多年了,这次为什么简化这么一点?”

文改会只得再想办法。

“111个字,是经过反复挑选的群众已经在用的字,再增加就只能生造了,文改会反复斟酌,始终认为不能再增加新字。”傅永和说。

最后的办法,只能是增加偏旁内推。“面”简化成“靣”,所有“靣”字边的字,也都同时简化,这样字数就增加了。

再次将方案报给国务院,已是1977年的冬天,简化的总字数,增加到248个。

这份方案,先后经过了政协和人大的审议讨论,均被认为是一个不错的方案。

1977年12月20日,方案以草案的名义,向全国公布。国务院的原则是,这批字,在使用中征求意见,部分不成熟的字,继续讨论。

9年后,在政治局讨论后,这批二简字最终被废止。二简字废止的同时,国务院重新发表了1964年的《简化字总表》,这是到现在为止,13亿国人的汉字规范。

关于二简字废止的原因,官方至今未给出明确的说法。

胡乔木在和傅永和等讨论二简字的时候,曾私底下说,一简字发布后,很快就进入了“文革”,没有进行系统的推广和学习。中央一些老同志认为,一简字还不掌握,再推行一批字,各方面意见比较大。

无论废止的原因究竟为何,但作为一个曾经的存在,二简字依旧留在某些时光的缝隙里。

北京曾对街头的22127个门店进行检查,招牌上用了二简字的门店,有7000多个。

本报记者 刘薇