“金陵三友” 直追唐宋风雅

|

|

|

|

不久前,南京广电书画院院长戴乔奇收到了一则短信,短信写道:“我愿意和您一起,代表三老向南京市政府申请一笔‘南京城市名片之金陵三友文化传播基金’,在国内一线二线城市各地艺术中心举办‘80后的金陵问候’亚洲巡回展……”

短信是一位名叫齐啸虎的南图读者发来的,他所说的“金陵三友”指的是单人耘、俞律、常国武三位老先生,不久前,他们刚刚在南图一楼的古岸艺术中心办完诗书画展。这三位老先生的作品有何特别之处?为何会被喻为南京的城市名片?在戴院长的引荐下,记者见到了三位老先生,他们的传奇经历和高深的艺术造诣让记者叹为观止。本版主笔 快报记者 白雁

“金陵三友”诗书

画展被“雅贼”盯上

“金陵三友”得名于中国文化中的“岁寒三友”。84岁的单人耘先生居长,是“三友”之中的松;82岁的俞律先生,年龄居中,是竹;81岁的常国武先生,因年龄最小,被誉为三友之末的梅。

多年来,三位老先生蛰居南京,在本职工作之余,或吟诗赋词、或作画、或写书法,在艺术领域取得了令人赞叹的成就。然而,因向来低调,他们的画作在市面上流通并不多。2010年6月,三人第一次联合举行诗书画展,轰动艺术界。

对于单人耕先生和俞律先生来说,举办展览不是第一次了。而对于“书法怪杰”常国武先生来说,这样的展览还是第一次。此前,不断有人愿意出钱出力为他办书画展,都被他婉言谢绝了。这一次,有感于“金陵三友”的雅号,他打破常规,也参与了展览。

此次画展,还发生了一件让人遗憾的事情,常国武先生的一幅扇面,居然被偷了。起初,戴乔奇和常国武深感痛惜,后来,戴乔奇想起来,上世纪70年代,林散之先生在办展览时,也丢了一幅字,两相比较,倒也释然:“说明作品得到了观众的肯定,他拿了说明他欣赏他懂,也算得其所,只是手段太让人遗憾了。”

戴乔奇告诉记者,在这次诗书画展前,向来默契的三老,早就被人誉为南京书画界的“三驾马车”,南京的许多园林式建筑,其上的对联和碑记,都有他们的杰作。他们在艺术方面的造诣各有千秋,但有个共同点是,都师出有名,是前辈大家的弟子:单人耘先生在诗书画方面直接师从林散之;俞律先生则是一代宗师李可染的女婿,更是京剧名家苏少卿的弟子;在书法方面有独特造诣的常国武先生,是著名学者、书学大家胡小石的弟子……

“金陵三友”的另一个特点是:个个有癖,或诗或画或书或乐,都不是其本职工作。“人无癖不可与交,以其无深情也。”戴乔奇援引明朝散文家张岱的名言,高度评价三老,“在商业气息浓厚的现代,他们对艺术本身的钟爱与珍视更显可贵。”

“闻名不如见面”,在戴院长的引荐下,记者有幸一一拜访“金陵三友”。

“松”之诗人单人耘

早年写下了继“锄禾日当午”后唯一的爱农警句

单人耘先生是江浦县(今属南京市浦口区)人,出生于1926年。他从小就跟着外祖父彭绍樵读古文,学书法,“我的外公不得了,他是前清的一个武举人,穷苦出身,但是他的文学很好。”

十三岁时,父亲送单人耘去拜林散之为师,学写诗、画画。单人耘清楚地记得第一次见到林散之的情景,“第一次见面,就像一个小孩子见到一个仙人一样。因为林老是非常喜欢诗的,看我会作诗就收我为弟子了。我当时以为林老是个书画家,但是到他那一看之后才知道他更是个诗人。林老的诗高雅极了,我在十三岁的时候跟他学习时,就知道林散之先生的诗书画在历史上能占有一席地位。他的诗比画好,比书法好。”

单人耘的少年时代,正值国难当头。那时南京沦陷,日寇大肆屠杀,在江北的单人耘,亲眼看到国民党的一些长官贪图享受,无心抗战。十三岁的他饱含热泪写下了一首五言绝句《战马咏》:皓月清风夜,振辔独长鸣。将军宴未醒,江南寇如林。

十五岁时,单人耘写下了一组爱农诗,其中有这样的句子:“烟蓑雨笠不离身,早起迟眠历苦辛。谁使农夫饥饿甚?一犁养活半城人。”

青年评论家宣伟强如此评价单人耘早年的这首诗作:“这是继李绅‘锄禾日当午’之后唯一的爱农警句。此诗是单人耘的早期代表作,必将载入中国文化史册。”

1947年,单人耘考取金陵大学农学系经济专业,虽工农科,却不忘文艺,常去文学系旁听。上世纪50年代单人耘大学毕业不久后,就因为时代原因而“失业”,在艰苦的环境里,他无心书画。上世纪60年代,单人耘在江北的中学教书,与林散之重逢,这才重新提笔。文革中,厄运又至,单人耘全家被下放到苏北农村。逆境中,单人耘看到了农民身上的闪光点,他写下了许多赞美农民的诗句。

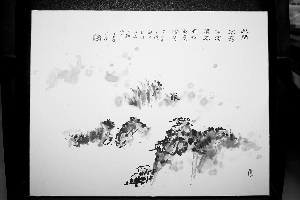

晚年的单人耘,从南京农业大学退休后,成为江苏文史馆馆员。吟诗作画写字,他的晚年别样精彩。在新近创作的一幅山水小品画作上,单人耘题上了这样的句子:“景愈简而愈妙,笔愈老而愈媚。”寥寥几笔,是其一生的写照。

“竹”之画家俞律

学唱京剧,与岳父李可染师出同门

俞律先生的为人与雅号“竹”颇似——谦和、虚心、宽厚,在与记者交谈时,他始终面带微笑。

俞律是在上海长大的,他的父亲是上海沪江大学的老师,教授国文。俞律从小就跟父亲学写古诗,文字功底深厚,这使得他有机会进入文联工作,并出版了散文集和短篇小说集。但被认为是散文家的俞律却始终觉得,更适合他的职业,其实是戏曲。“受父亲的影响,我从小痴迷戏曲,常去上海的天蟾舞台看戏。那里常常有梅兰芳、尚小云、谭鑫培这样的京剧大家来表演,我看着看着,也唱上了。”

1948年,正在上海光华大学二年级读书的俞律拜沪上有名的苏少卿为师,学习老生唱腔。“那时候,苏先生在电台开办了一个空中戏校的节目,需要准备很多教学材料,苏先生急需助手。出于对戏曲的热爱,我兼职去做了苏先生的秘书。”

就在这期间,俞律认识了后来成为他妻子的李玉琴。李玉琴是苏少卿的外孙女,她的父亲则是大名鼎鼎的画家李可染。有趣的是,李可染也曾拜自己的岳父苏少卿为师,因此,俞律后来常常与李可染开玩笑:“我们还是师兄弟哩!”

因为与李可染的翁婿情缘,擅长丹青的俞律常被认为是李可染的弟子。而俞律却予以否认:“书法方面,我拜萧娴为师,学写碑体,她是康有为的学生,有名的‘金陵四老’之一。作诗方面,我曾跟林散之和唐玉虬学过。绘画方面,倒是妻子的姑母,也就是李可染的妹妹李畹,她是南艺的老师,曾指导过我。”

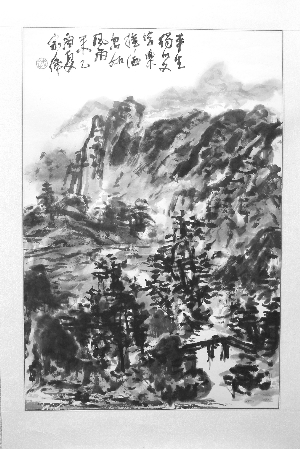

很多行家看了俞律的画,认为很像黄宾虹的,对于这个评价,俞律很高兴:“绘画方面,我没有真正拜师,但实际上我也是有老师的,就是黄宾虹,他太高大了。没有机会当面跟他学,就偷偷学,这叫私淑黄宾虹。”

为什么不跟着李可染光明正大地学,却要私淑黄宾虹呢?俞律笑着解释道:“我和妻子一直生活在南京,而岳父却在北京,所以不太方便。另外,我认为黄宾虹的画可以学,而李可染的画不可以学。为什么呢?因为黄宾虹的绘画是在众多的传统基础上发展起来的,他强调笔墨。所谓笔,就是好像用手摸一摸会有弹性;所谓墨,浓淡枯湿都有讲究。他的画还在传统的范围之内,是传统的集大成者。而李可染的画,用了很多西方的东西,没有一定的素描基础是学不来的。”

退休后,俞律的生活仍很忙碌。写字画画不用说,作为有名的京剧票友,他还常常参与演出。

“梅”之国学家常国武

中学时代,文章就发表在国民政府《中央日报》上

常国武先生是“金陵三友”之中的梅,他言辞犀利、十分坦诚。

生于1929年的常国武是地地道道的南京人,很小的时候,父母就督促他临颜真卿的碑帖,他还跟一位老先生学古文。高二时,常国武便有古诗文不断在《中央日报》“泱泱”副刊上发表。

在书法上,对他影响最大的,则是他的舅父施静庵。“我舅父是书画家兼收藏家,我去他家,他就打开几个大樟木箱,将里面的字帖都拿出来,让我看着写。吃过午饭后,他常常带我去一些比他还年长一辈的老书法家家里请教。他们的字让我震撼不已,因此我后来看到林散之先生的字,一点也不觉得惊讶。”

常国武第一次见到林散之先生,是在粉碎四人帮之后不久。那次,林散之看到了常国武的字,觉得不错,连夸不俗。不久后,又发生了一件事,让常国武和林散之先生有了更深的交往。

“林先生被誉为诗书画三绝,但林先生一直觉得他的诗最好。一次,他的诗集出版,我发现钢板刻错了。我去百子亭他家中找他,告诉他。他大吃一惊,立刻拿了一个空白本子,请我坐在写字台对面,我就一一来讲,他就一一来改。改了一两页后,经他同意就由我来修改。中午,他请我吃饭,用五粮液招待我,那是我平生第一次喝五粮液。”

见晚辈如此帮自己,林先生心情很好,就给常国武写字。“其中有一张,内容是他的一首诗,悼念文革中去世的朋友。我特别喜欢,因为诗歌情深意切,很动人。”

谈及自己的国学造诣,常先生提起了恩师胡小石和唐圭璋:“1947年,我进入金陵大学学习,和单人耘先生是同一级入学。他学农业, 我学中文。金大那时候常请中央大学的胡小石先生和唐圭璋先生来上课。胡先生给我的最大教诲是‘先博后约’,先要广泛学习,然后精、专。唐先生则教育我们,做学问不仅要‘知其然’,还要‘知其所以然’。”

从南京师范大学中文系退休后,常国武先生将精力放在写诗写字上。他写字有个特点:通常只写自己的诗,而且草书、行书、隶书、碑体样样精通。常先生还能用极细的黄鼠狼毫写蝇头小楷,写成后,别人需借助放大镜才能看清,常先生自己笑称为“蚊子腿字”。

戴乔奇则这样评价常国武:“常老的书法,秀有书卷气,刚有金石气。他的书法作品,通常只写自己的诗,回归到了中国书法的本源。在中国传统里,写字,实际就是一种工具。天下第一行书的《兰亭序》,也是最妙美文。天下第二行书的《祭侄文稿》,也百分之百是颜真卿自己的文章。这是中国书法的本源,也是最高境界。这次诗书画展,就在最显著位置展出了他与单人耘先生、俞律先生在鸡鸣寺豁蒙楼倡和的书作。”

|

|

|

|