引水入疆目的有分歧 学界志在生态商人盯紧资源

引渤入疆之争

|

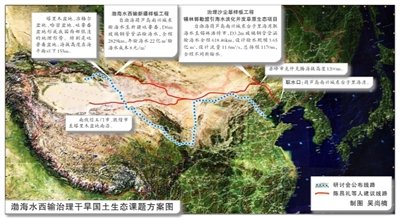

(配图)

“新疆最大的困难不就是缺水么?”80多岁的老人陈昌礼笑道。

陈昌礼和霍有光轻描淡写地在手头的中国地图上画了一条线,线的起点在渤海湾岸边,终点在新疆,他们构想中的海水从这条线上流过,将缓解大西北的干旱。

这条线被陈昌礼称为“海水西调”,又或者叫“引渤入疆”。

如果不是11月5日在乌鲁木齐的“新疆会议”,这个提出了十多年的宏大线路图可能还会在小圈子里继续逗留,但现在,“引渤入疆”变成了一个公众热议的话题。

惊讶的网友们认为这是天方夜谭,中国工程院的十多位院士认为“不可行”、“不科学”。

“这样的事情肯定是有争议的,我欢迎讨论。”退休在家的中国地质大学客座教授陈昌礼接受时代周报采访时表示,怀疑的声音越多,意味着“引渤入疆”就能得到更多的人关注,离最后实现就越近了。

并非民科杰作

“我知道你们对我有看法,这个我改变不了。”在电话的另一端,西安交通大学的霍有光有些无奈,但他同时无法抑制住对于媒体采访的兴奋,“前几天国新办还打电话给我了,问是怎么回事,因为好几家外国媒体都对这事情感兴趣,要跟我做采访,现在每天都忙得不得了。”

1950年出生的霍有光是最早发表“海水西调”构想的学者,现在是西安交通大学档案馆馆长、人文学院哲学系教授霍,还有另外一个身份—生态环境与现代工程中心兼职教授,从1979年到1992年,霍在中国地质科学院西安地质矿产研究所区域地质(第三)研究室工作并担任室主任。

霍有光认为,他的地质研究经历被有意地掩盖掉了,“一个档案馆的馆长怎么会提出这种荒诞不经的想法来,大家都觉得这人显然是个民间科学家嘛!但事实上,我是资深的地质学者,比媒体找来的许多专家都要权威。”据霍有光介绍,他在哲学系多年来只开一门课程,即自然辩证法,只面对理科硕博士生。

“当时一家媒体就直接问,这是你拍脑袋想出来的吗?我说你说是就是,但没有我这样的经历,其他人怎么也拍不出这样的脑袋来。”霍有光接着向时代周报重述了他的故事:

1995年的秋天,北京西客站候车厅,百无聊赖的霍有光的目光在巨幅的中国地图前面停住了,他注意到了渤海湾的“C”字形海岸线,然后他的目光追入内蒙古境内并逐渐移向西北的新疆,他突然灵光一现,“原来沙漠离我们的大海并不遥远,只有几百公里,我们为什么不能调渤海海水上内蒙高原,利用海水改变西北干旱荒漠化的生态环境呢?”

经过两年的论证,霍1997年在《科技导报》上发表了题为《刍议人造海可持续发展工程》的论文,提出将海水引入沙漠地区的低洼地区,形成一个个“人造海”,海水将通过张家口、毛乌素沙漠、腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠,最终顺着疏勒河流入罗布泊。

“你到过青海湖吧,那是一个巨大的咸水湖,青海湖周边的生态就是比没有水的柴达木盆地优美许多。”霍有光兴奋地说道。

曾在原地质部有三十年工作经历的陈昌礼则同样对媒体感到纳闷。

“当时记者问我的观点有没有经过学术讨论,我说2001年我发表文章时谁也不关心这事情,更谈不上有人来跟我讨论,结果报道出来就成了‘陈昌礼承认自己闭门造车’。”陈介绍,早在上世纪50年代本科毕业之后,他便在新疆地区工作过,后来进入地质部勘查技术司之后,更是跑遍了全国各地。

陈昌礼的路线与霍有光截然不同,从渤海调水到浑善达克沙地之后,沿着阴山山脉一直流到居延海,然后进入新疆,走的是中蒙边境一带的草原,途中经过许多“八字形并朝西的山口”,这样就能利用西风带和高山冷凝系统形成降雨。

“我在2000年就发表过文章质疑过从丹江口引水的南水北调方案,南水北调工程调一吨水20多块钱,够我调三四吨海水了,现在既然南水北调骑虎难下了,国家为什么不尝试引调海水呢?”自从对海水西调着迷以后,霍有光就对南水北调颇有微词。

? 新闻回顾:

? 中国工程院:新疆水资源科学配置尚够用“引渤”不可行

? “引渤入新”工程已投资2.6亿 尚存路线争议

? 专家回应“引渤入新”质疑 “应该存在设想的勇气”

? 辽宁内蒙古回应“引渤入疆”:已立项消息不实

?