中国核电裸奔

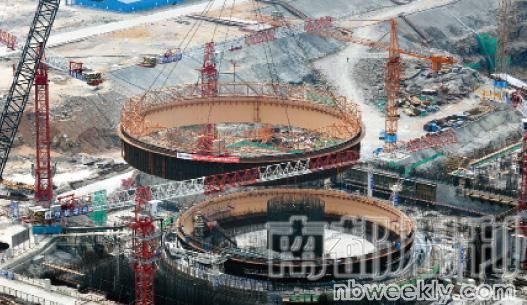

在建中的台山核电站1号机组

在建中的台山核电站1号机组

南都周刊记者_沈玎 季天琴 上海报道

自上世纪50年代第一座核电厂——俄罗斯的奥布灵斯克核电站运行以来,据美国核能研究所(NEI)最新统计,截至2011年1月,全球29个国家共有442台运行核电机组,还有65座核电站在建。其中,中国在建的反应堆达28座,约占全球在建核反应堆总数的40%。

日本福岛的核泄漏危机,让中国政府对核电站作出重新审视。“我们会吸取日本方面的一些教训,”国家环境保护部副部长张力军称,“但是我国发展核电的决心和发展核电的安排不会改变。”

根据国家“十二五”规划,2011年将开工建设首个内陆核电,并力争2015年投产首台内陆机组。到2015年我国核电装机容量将达到4294万千瓦,2020年达到9000万千瓦。

“新三代”还是“二代改”

早在2月7日,东京电力公司曾完成了对于福岛第一核电站的分析报告。报告称,机组已经服役40年,出现了一系列老化现象。“福岛核电站1号机组设计寿命是40年,今年3月到期。”

不过,东京电力公司并没有选择关闭该核电站,而是为其制定了20年的延期方案。这个决定,被认为是导致核事故的因素之一。地震发生后,应急柴油机组在丧失外电源的时候,没有启动。

“国内没有福岛这种沸水堆型的核电站。”环境保护部核与辐射安全中心副总工程师陈晓秋向南都周刊记者解释说。我国目前在运行的13台核电机组,都是上世纪80年代从国外引进的第二代改进型压水堆,核电技术安全性在近几十年中得到了持续改进。以中国大陆第一座核电站——1985年3月20日开工的秦山核电站为例,其3个机组分别为压水堆和冷水堆。

“福岛核电站采用的是二代核电技术,其最大问题就在于遇紧急情况停堆后,须启用备用电源带动冷却水循环散热。”中电投(中国电力投资集团)总经理陆启洲也强调说,“目前中国正在沿海建设并将向内陆推广的第三代AP1000核电技术,则不存在这个问题。”

第三代AP1000技术,是美国西屋公司的设计。相比第二代,技术最核心的进步就是采用了“非能动”安全系统,一旦遭遇紧急情况,不需要交流电源和应急发电机,仅利用地球引力、物质重力等自然现象就可驱动核电厂的安全系统。

2006年,美国西屋公司在中国第三代核电招标中成为赢家。中国也成为该技术“第一个吃螃蟹”的国家。当时,据《第一财经日报》及其他媒体广泛报道,西屋胜出的主要原因之一是报价较低,同时AP1000采用“减法”方案,简化了系统设计。

该反应堆技术将在浙江三门核电站和山东海阳核电站中首次使用,并作为未来国内核电产业的主流技术。

“福岛核电站事故表明,在紧急情况下,应急柴油机启动这种主动安全模式是靠不住的。”国务院研究室副司长范必在微博中指出。

今年年初,范必曾撰文支持第三代AP1000技术,“二代机型缺乏预防类似前苏联切尔诺贝利和美国三里岛核电站严重事故的安全措施。目前,国际上特别是发达国家新建核电厂大都采用第三代技术。”

不过,虽然理论上讲,第三代技术的安全水平高于二代,但是像AP1000这样的革新型机型,目前首堆工程的钢安全壳还未封顶,安全性及经济性都没有得到工程实践验证。

根据《核电信息周刊》透露,2009年,西屋在美国进行的AP1000机组的主泵空载试验以失败告终,具体表现为叶轮或轴承裂缝或断裂,后来进行了改进,但仍然出现密封失效等问题,随后西屋发言人称要改变反应堆冷却剂泵设计。直到去年5月主泵第三次中间试验取得初步成功。核电专家张禄庆指出,AP1000“还谈不上是成熟的商用技术”。

在西屋AP1000主泵空载试验失败当年,中核总经理康日新因涉嫌干涉核电招标被免除职务,中核内部人士称其涉及2006年浙江三门、广东阳江核电招标泄密案,前者正是采用AP1000技术。

与此同时,中国核电市场也是巨头博弈之地。虽然AP1000是中国规定引进的三代核电技术,但尚未经实践检验,其主要载体、研发平台——国核(国家核电技术公司)并没有核电运营牌照。因此,当中国并未强制运营商统一核电技术时,第二大运营商中广核(中国广东核电集团)的“二代改”CPR1000改进型压水堆技术已在国内落地生根。

CPR1000技术源于从法国阿海珐引进的二代技术M310,即大亚湾的反应堆技术。M310因经济性和安全性上佳成为二代技术的佼佼者。中广核对其作了较小的改动,从而很早获批,并最先运用于2003年的岭澳一期,至今一直安全运行。

中国最大核电运营商——中核(中国核工业集团)也从M310先后发展出两项改进型压水堆技术CNP600和CNP1000,但因迟迟无法获得安全认证,不得已只好回头采用老对手中广核的CPR1000技术。

就安全性来说,二代改进型比原来的二代有明显的进步,拥有反应堆压力容器低泄漏设计、堆坑注水技术防止炉芯熔穿等特点,这也是两大核电企业不愿意轻易放弃二代加的主要原因。

“我们需要从福岛核事故中总结经验和教训。”目前中广核正在对日本核泄漏事件进行跟踪评估。从核电站选址、技术选址,到防护管理及应急制度体系的完善,日本核事故已为中国核电事业发展“及时地上了一课”。

从沿海到内陆

安全问题是困扰核电发展的最大命脉,一旦发生核电事故,对于一个国家的核电战略将产生毁灭性的打击。历史上,美国就曾因为三里岛事件,在30 年时间内没有建过一座核电站。

“目前在我国,一个核电站从普选厂址到动工建设往往需要5年甚至更长的时间,其中最重要的就是对于安全性的反复论证。”中广核一位参与核电站设计工作的人士在接受《21世纪经济报道》采访时表示,“一个核电站要获得批准必须获得多个国家部门的多次批复,所需各种材料几乎可以堆积成小山。”

与普通火电厂不同,核电厂的选址需要考虑的问题更多,不仅包括地震、洪水、土工、极端气象条件、飞机坠毁、化学爆炸等等外部事件,也包括自然环境、水文环境、人口密度、人口分布等环境人文因素。

“例如,核电厂的设计应该能够防范地震、洪水等外部事件对核电厂安全的潜在威胁;对于使用水作为冷却剂的反应堆而言,需要有足够的冷却水源;同时,核电厂所在地区人口密度不宜过高,并且应具备建设应急撤离道路的条件。”清华大学核能与新能源技术研究院教授曲静原表示,“另外,还要考虑自然生态以及水资源保护等方面的问题。”

中广核方面对记者表示,该集团所属的核电站,在厂址选择及设计阶段已充分考虑了地震和其他自然灾害因素,多选择沿海地质结构稳定区域。

在厂址选择阶段,一般是由具备相关资质的设计院,对某地区可能具有建设条件的区域进行普查,并提出多个可供比选的区域。然后在此基础上,进一步优选出一或两个候选厂址。在初步可行性研究报告获得审批后,项目投资方方可组织编写项目建议书。

根据中国《核电厂环境辐射防护规定》,核电厂周围应设置非居住区和规划限制区,非居住区的半径不小于500米;规划限制区的半径一般不小于5公里。其中,规划限制区内必须限制人口的机械增长,对该区域内的新建和扩建项目加以引导或限制,以保证在事故情况下能够有效地采取防护措施。

虽然中国现有核电站均位于沿海地带,但中国内陆建设核电的热情大有后来居上之意。包括湖北、湖南、江西、安徽、河南、重庆、四川、甘肃、吉林在内的多个内陆省市,都已向国务院提出了建设核电站的计划。在中国共计40多个通过初审的核电项目中,内陆厂址占比约为75%。

目前,湖南益明桃花江、湖北大畈、江西帽子山等三家核电站正在为争得中国内陆首座核电站的名号而作准备。上述三家核电站均已完成前期建设核准,只待建设批文一到,即可全面开工。

截止到2010年年底,我国已投运13台核电机组,容量超过1000万千瓦,还有近30个电站上百台机组在进行前期筹划或是等待核准当中。2020年我国核电装机预计将在8750万千瓦左右,乐观估计下可达1亿千瓦。

金元证券研究所的分析师陈光明指出:“中国未来较大的电力需求、能源环境问题,以及经济性问题等因素,造就了我国核电发展的刚性需求。而运营商在利益驱动下,抢占先机,以及对低成本铀资源的利用,是核电建设的助推器。”

从某种意义上讲,对于中国各省市日趋高涨的核热情,福岛核事故可谓是当头棒喝,特别是对内陆核电站而言。沿海地区在突发情况尚可用海水应急冷却,那么内陆核电站怎么办?

目前中国内陆核电的选址原则仍是建在水源处,湖南、湖北、江西三处即将开工的核电站站址都临湖。相对于水资源充足的海洋,湖泊面积要小很多。从技术上来看,无论湖南、湖北等地的核电站,都采用更为节水的AP1000技术。

为保证不破坏湖泊生态系统,必须再建冷却塔,不能像临海核电站那样直接把冷却水排入海内。国际经验表明,内陆核电站增加一个冷却塔,并没使其安全风险大于临海核电站。全世界在运的核电机组中,大约50%属于滨河、滨湖的内陆核电站,而目前这些内陆核电站的运行业绩良好。

中国核能动力学会经济专业委员会原主任温鸿钧表示:“沿海有沿海的地震问题,内陆有内陆的地震问题,这与内陆和沿海没有关系,主要是注意避开地质断裂带建厂。”

不过,一位不愿透露姓名的教授也指出,内陆的江河湖泊,往往同时也是很多居民的饮用水源,并广泛用于农业灌溉等用途,因此对于排放物安全性更加敏感。

在中国环境保护部修订的《核动力厂环境辐射防护规定》中,就要求内陆核电选址必须避开水源保护区,并规定液态放射性流出物排放的浓度,要比滨海核电厂低一个量级(10倍)以上。

大力发展和闭口不谈

中国各地区积极建设核电站的热情不难理解。近几年来,中国许多省份在冬夏两季均会出现不同程度的电荒,而在节能减排“苛刻”的目标下,碳排放接近零而经济效益极高的核电站无疑是一个完美的选择。

核电站主要收益来自于卖电。得益于单位发电量下燃料成本的低廉,核电站发电成本远低于火电。据了解,核电燃料成本约为0.1元/度,而火电燃料成本为0.3元/度。湖北大畈核电站(尚未建成)所在地的通山县县委副书记王艳斌曾透露一个数据,“核电站完成后,通山当地每年的税收可增加10亿元以上”。

不过这个奇怪的产业就像一堵墙,墙内的人兴奋不已,墙外的人谈核色变。因建核电站而举家搬迁的事从20年前的秦山核电站到现在,依旧在中国不断上演。

秦山核电站还在前期建设的时候,曾发生过这样一件让人哭笑不得的事。一大批村民怒气冲冲地跑到核电站去质问,为什么他们养的蚕都无缘无故地死了。

核电站的负责人有口难辩,因为核电站尚处于建设期,根本还没有任何的放射性燃料入库。后来调查发现是一家水泥厂的烟尘对桑叶产生污染,蚕吃了被污染的桑叶才死的。就这样,核电站背了不少日子的黑锅。

无独有偶,大亚湾核电站建设初期,也是跨越了无数障碍,时任广东省委第一书记的任仲夷用三个“千”评价大亚湾的曲折历程——千方百计、千辛万苦、千言万语。

1986年4月26日,位于乌克兰的切尔诺贝利核电站发生严重的放射性泄漏事故,上马伊始的大亚湾核电站立即感受到52公里外香港居民的“冲击波”。

借切尔诺贝利事件,香港一些团体发起签名运动,要求抵制大亚湾核电站建设。香港《明报》甚至在社论中危言耸听,说大亚湾核电站将使香港成为一座死港。

为消除切尔诺贝利事件的影响,广东核电合营公司当年9月下旬在香港展开声势浩大的核电宣传和解释工作,这才开始渐渐打消港人的顾虑。

1994年2月1日,大亚湾核电站一号机组正式投入商业运行。当年,大亚湾核电站获美国《国际电力》杂志“1994年度电站大奖”,这是在全世界范围内5座获奖电站中唯一获奖的核电站。

不过就在去年5月,有香港媒体又曝出深圳大亚湾核电站发生泄漏事件,曾经一度引发恐慌。有专家后来解释称:大亚湾核电站2号机组出现的问题,是一根燃料棒的包壳出现了裂纹,导致一回路放射性水平有所升高,采取措施后,很快恢复了正常。

但是时隔不到半年,大亚湾核电厂1号反应堆在2010年10月23日又发生一起核泄漏事件,引起轩然大波。

大亚湾核电运营管理有限责任公司称:大亚湾核电站1号机组按计划于2010年10月22日开始第14次停机换料大修。在23日的例行检查中,发现大修时使用的余热排出系统的一段管道附近地面有少量硼结晶,经过仔细查找,于2010年10月26日下午确认该管道上有一处缺陷。

公告称,工作人员吸收不多于2毫希辐射量,相当于照20次X光的剂量。事故属于“1级核电站运行事件”,较去年5月燃料棒事故严重。

按照国际惯例,核电事故分七级,从第五级到第七级才叫事故,第一级到第四级被称为事件,而其中,零级和一级是被允许的。当年切尔诺贝利以及美国三里岛核电事故,分别达到七级和五级。而迄今为止,中国核电机组尚未出现超过二级的安全事故。从环保部网站的国家核安全局文件中,记者了解到,最近三年以来,仅有几起针对半耗材——核电阀门供应商的批评,主要系生产过程的不规范等原因。

对中国核电站的不信任,在很多当地居民的口口相传中,更加耸人听闻。长期考察核电站的华彩咨询总裁白万纲声称,他每到一个地方,当地的饭店服务员和出租车司机都会对他讲述一堆诸如“核电站的某某得了癌症了,某某家的牲畜死了”等话题。

事实上,核电站的辐射比公众日常受到的天然辐射还低,复旦大学环境科学与工程系主任陈建民告诉记者,“一个在核电厂发散出来的辐射,远远低于工厂的大烟囱里排出的辐射量。”

“对于核废料的问题,中国采取不宣传、不声张的方式,各地政府非常害怕把这个事说清楚,怕影响当地招商引资的小气候,因此,没有任何一个政府会对核问题进行探讨。”对此,白万纲表示,“中国民众的恐慌与欧美不同,欧美多是来自一些激进的NGO组织煽动,而中国的特点是,对核的恐怖来自于政府的回避,所以民众会越想越害怕。”

真正的问题

与民众想当然的谈核色变相比,高盛分析师吴佳鑫提到了中国核电发展的三个难以回避的问题。

据吴介绍,二代改技术核电站,每台机组需要400名左右专业操作人员,而国内开设核动力专业的四所大学(清华大学、上海交大、西安交大、哈尔滨工程大学)每年只能培养至多400名毕业生。“我们从中广核和中核了解到,为解决人才问题,他们自己对员工进行培训,从而解决专业限制问题。”吴佳鑫认为,只有当第三代AP1000(操作人员仅数十人)成为主流时,人才缺口的问题才能有望解决。

其二是核废料处理。目前中国在甘肃和广东各有一座核废料处置场,各可存放核废料8000立方米。“考虑到每百万千瓦核电站将每年产生核废料100立方米,我们预计两座处置场将在2020 年前后达到饱和。”

其三是立法空白。美国早在1945年就制定了原子能法。英国和加拿大等国也在随后颁发。类似的原子能法在瑞士、澳大利亚、日本、德国等国也相继制定。现在世界上有30余个核电国家,但没有原子能立法的国家却很少。吴佳鑫分析:“如果原子能法不能如期颁布,我国核能发展将会面临一系列瓶颈。诸如多头管理导致效率低下且权责不清,核废料处置无法可依,核燃料、核设备进出口无章可循等。”据《中国能源报》报道,由工业和信息化部牵头起草的《原子能法》,受到了国家重视,国务院法制办已经把《原子能法》的立法工作列在了较为优先的位置。

今年全国“两会”期间,全国政协委员、中国核动力研究设计院副院长兼总工程师陈炳德呼吁尽快出台《原子能法》—在“裸奔”了20余年后,中国核电还未穿上法律的外衣。