行政管理体制改革深圳率先破冰

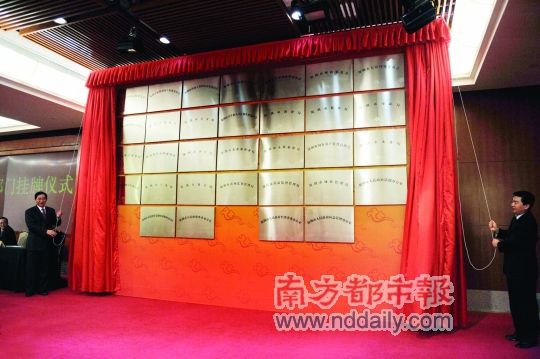

2009年8月,31个深圳大部制改革新机构正式挂牌。

先行先试之行政改革

小平语录:

对于我们这样发展中的大国来说,经济要发展得快一点,不可能总是那么平平静静、稳稳当当。要注意经济稳定、协调地发展,但稳定和协调也是相对的,不是绝对的。发展才是硬道理。这个问题要搞清楚。如果分析不当,造成误解,就会变得谨小慎微,不敢解放思想,不敢放开手脚,结果是丧失时机,犹如逆水行舟,不进则退。

———邓小平1992年南方谈话

2012年2月10日,成立仅两年多的“巨无霸”深圳市科技工贸和信息化委员会撤销,深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会挂牌。此时,距大部制改革实施已有两年多。合合分分的科工贸信委,昭示着深圳行政体制改革从不平坦如砥。

自特区设立到小平九二南巡之前,深圳已领全国风气之先,进行过四次行政体制改革。小平南巡后,深圳再次举起改革大旗,多次进行优化行政管理体制的尝试。

1993年,深圳正式建立公务员制度。1996年,基本完成机关工作人员向国家公务员过渡,“国家干部”自此从深圳政府机关悄然退出。深圳公务员制度的建立,为国家2006年实施的公务员法提供了可资借鉴的经验。始于2009年的大部制改革,则是小平南巡后的第四次行政管理体制大手术,也是深圳第八次机构改革,被称为“改革开放30年来力度最大的一次。”

身份之变

从“国家干部”到“公务员”,崔为民身份的变化早已埋下基因。早在小平南巡前,深圳在第四次行政体制改革中首提建立公务员制度,并在之后几次改革中逐渐成为一大重点。

1992年,崔为民从吉林省政府法制局调入当时的深圳市法制局,此后一干就是20年。2004年,深圳市法制局正式更名为市法制办。大部制改革后,崔为民调任为深圳市法制办法务处处长。回忆往事,崔为民说,当时没想到的是,进入法制局没几年,他的身份就发生了变化,从“国家干部”变为了“公务员”。

原来,崔为民调入深圳后的当年,深圳就根据公务员制度改革的需要,要求公务员“凡进必考”,正科级以下公务员进入政府机构工作必须先通过公务员考试。

“公务员必须‘凡进必考’,杜绝关系户,也体现公平,让更多有能力的人通过这个考试平台进入公务员队伍。”回忆起当时的改革,崔为民说,后来他所在部门的公务员均必须先通过考试才能进来,通过这种途径招来的人,无论是学历还是业务素质都很过硬。

到1996年,深圳基本完成机关工作人员向国家公务员的过渡。从此,“国家干部”这一传统的计划经济色彩浓重的字眼,从深圳政府机关悄然退出。在此之前,政府机关、事业单位、企业的干部都被称为“国家干部”。改革后,企业实行合同制,被称为员工;事业单位雇员则称为职员;政府机关工作人员则称为公务员。

从“国家干部”到“公务员”,崔为民来深后身份的变化其实早已埋下基因。小平九二南巡后,深圳立刻启动第五次行政体制改革,重点内容是要求在政府部门开展“三定”———定职能、定内设机构、定编制,以减少政府部门对企业的微观干预。1992年年底,深圳市委市政府又推出指导性文件《跨世纪的抉择》,提出要把推行国家公务员制度作为赶超亚洲“四小龙”的行政体制改革策略之一。

其实,早在小平九二南巡之前,深圳已经领风气之先,先后启动四次行政体制改革。在1988年启动的第四次行政体制改革中,公务员制度改革开始显山露水,并在之后几次改革中逐渐成为一大重点。

1987年,深圳提出改革特区行政体制和政府机关人事制度,要求争取领先建立和推行国家公务员制度。1988年提出的建立公务员制度初步方案,选择税务局、审计局为试点。此后,深圳开始逐步在全市机关部门建立和推行公务员制度,并成为内地最早推行该制度综合试点城市之一。小平九二南巡后的1993年,深圳正式建立起公务员制度。

三年连改

纵观深圳每一次行政体制改革,公务员制度改革始终是绕不开的重要一环。而令和崔为民一样的公务员们没想到的是,改革带来的身份之变不止这一次。

纵观深圳每一次行政体制改革,公务员制度改革始终是绕不开的重要一环。国家2006年全面实施的公务员法,就吸收了深圳在公务员规范管理方面多年的探索和经验。而令和崔为民一样的公务员们没想到的是,改革带来的身份之变不止这一次。

2006年的事业单位分类改革,2007年的聘任制公务员改革,2008年的公务员分类改革,连续三年,深圳在事业单位和公务员管理制度方面的大动作,均在政府机构中迸发着“地震”式的影响。这一系列涉及行政体制的重大改革,也让深圳再次回归改革前台。

2005年,王敏任深圳市人事局局长。自1995年调至深圳后,王敏有5年在人大工作,5年在市政府工作,还有5年在人力资源部门工作。来深圳的前10年,虽然感受到行政体制改革所带来的变化,但王敏并没有直接参与到行政体制改革中。从2005年上任人事局局长后,王敏已从一名改革的亲见者变为亲历者。身份的变化,工作的变化,激发了王敏第二次改革创业中的激情,当然也不可避免遇到一些压力。

此时的深圳正在进行第7次行政体制改革,以进一步加强政府公共服务职能,重点是整合政府机构和转变政府职能,在总编制量不变的情况下,市政府工作部门由45个减少为35个。市直机关4个编制以下的处室进行归并,实行“大处制”。而王敏上任第一件事就是经手2006年的事业单位分类改革。

当时,深圳全市1900家事业单位全由财政供养,所耗不菲。有的事业单位已部分走向市场,却一直在“事业单位”和“企业”的双重身份中挣扎;有的事业单位明明可以市场化,却长期吃皇粮。“这项改革可谓石破天惊,国家理论和政策层面的研究至少10年,但深圳先做。”王敏说,事业单位不进行分类改革,存在很多弊病,负面效果非常大。改革后,深圳380多家市属事业单位分为三类:属于行政职能的一律回归;属于市场经营开发的转企;承担公共服务的则由财政保障。

“阻力非常大,改革就是突破既得利益,但实践证明改革是成功的。”王敏说,国家从顶层制度设计就借鉴深圳的经验,中央领导当年来深圳调研,提到公益类事业单位分三类。而深圳则建议公益类事业单位不能这样分,不能允许党政机关开楼堂管所。后来,深圳的建议被中央采纳,中央下发事业单位改革文件时,没有设公益三类。

端起瓷饭碗

廖剑镔的聘用合同明确规定了聘任制公务员权责义务。把本职工作做好,3年后就能从7级升至6级,一直升至1级,享受相当于处级的福利待遇。在他看来,这虽不是铁饭碗,但也是瓷饭碗。

深圳特区30年,实现的是跨越式发展。很多问题,也正由跨越式发展而生,注定要切入深层的制度设计。行政体制改革从哪里切这一刀?深圳选择继续从公务员制度切入。事业单位分类改革后,深圳行政体制改革又迎来聘任制公务员、公务员分类管理改革。

“每天工作都很多,根本不可能出现一杯茶一张报纸过一天的现象。”廖剑镔,2010年毕业后,考取深圳第二批聘任制公务员,目前是深圳市渔政渔港监督处7级执法员,2011年4月份入职。

在廖剑镔的单位,和他同样身份的聘任制公务员有20多人。“现在工资是7800多元,把本职工作做好,3年后就能从7级升至6级,一直升至1级,享受相当于处级的福利待遇。”廖剑镔说,在与单位签订的聘用合同中,明确规定聘任制公务员权责义务,“虽不是铁饭碗,但也是瓷饭碗。”廖剑镔把每天的工作都安排得很满,上午出去执法,下午写材料报给领导看,不比在企业上班轻松。

作为公务员制度建设的先行实践者,深圳于2007年开展公务员聘任制试点。自此之后,深圳已经组织了6次聘任制公务员公开招聘,基本建立公务员分类管理制度框架。此前,公务员制度一直是社会关注的焦点,对公务员的铁饭碗、退休待遇等问题诟病很多。聘任制公务员制度的建立,打破了公务员“只能进不能出”的弊病,提高了管理效能。

行政体制的生命力,在于改革的永恒性。在公务员制度建设方面,深圳率先实践的很多单项制度,现在看来虽然是常规,但在改革当时,则被看作是打破坚冰,对计划经济体制堡垒的挑战。公务员分类管理改革亦是如此。

2008年,国家公务员局批复深圳开展公务员分类管理改革试点。深圳市主要领导担任改革领导小组组长,研究审核改革方案。2009年,国家公务员局批复同意深圳的改革方案。2010年,深圳正式印发改革实施方案和相关配套文件,全面启动改革。

在公务员分类改革中,深圳将公务员分为综合管理、行政执法、专业技术三类。从现行的综合管理类公务员职位类别中,逐步划分出行政执法和专业技术两类。改革后,深圳行政机关约有2 .1万名行政执法类公务员,约占全市公务员总数的56%.

公务员分类管理改革后,崔为民的身份又一次发生变化。这一次,崔为民作为委任制公务员,进入综合类岗位,身份从“公务员”成为“委任制公务员”,而且分到综合类类别中。“身份的变化并没有影响到工作。”崔为民说,被分到综合类是由工作性质决定的,因为在法务处从事的工作并不属于行政执法。

让王敏如今依然印象深刻的是,公务员分类管理改革中,一些单位主动削减领导职数和撤并机构。比如,深圳市市场监管局取消分局所有副科级领导职数100多个。在套转职务过程中,深圳有160名领导职务公务员主动放弃领导职务,套转为执法员或警员。这一次改革,从制度上使不做官的公务员有可预见的职业发展前景,无需再花时间和精力“谋官”。从“谋官”变为“做事”,提高的是政府工作的效率和质量。

改革传承

纵观前7次行政体制改革,都是建立大系统管理体系和大部制的过程,与第8次开展的大部制改革一脉相承。

要解决跨越式发展所带来的诸多问题,需要的不仅仅是突破现有利益格局的勇气。从1981年至2006年,深圳历经7次行政体制改革。而公务员制度及事业单位领域的改革证明,深圳的改革再次回归。有了前期改革的铺垫,改革进入深层次领域。2009年,深圳步入第8次行政体制改革,也被称为“改革开放30年来力度最大的一次改革”———大部制改革。

纵观深圳前7次行政体制改革,都是建立大系统管理体系和大部制的过程,与第8次开展的大部制改革一脉相承。最终目的都是政企分开及转变政府职能,实现“小政府大社会”。

1981年,深圳启动第一次行政体制改革,重点是简政放权,建立大系统管理体系框架。1984年,第二次改革的重点是加强政府的宏观调控职能,改善宏观调控机制,充实大系统管理体系。1986年,第三次改革的重点是加强决策审议、咨询、协调和监督机构的作用,变三级管理为二级管理,改进大系统管理体系。1988年,第四次改革的重点是调整党的机构和干部人事、理顺党政部门的关系,完善大系统管理体系等……30年改革中,转变政府职能是每一次行政体制改革的任务和目标,至今困扰仍存。

“需要一个系统的转型,消掉政府制造的痕迹。”深圳大学公共管理系教授马敬仁最近去南山区蛇口街道参观,来自江苏一家企业的人员告诉他,在深圳经营企业没有感觉到政府的存在,“这感觉是最好的”。马敬仁说,过去市场对政府依存度非常高,需要逐渐把距离拉开,市场能够解决好的问题,政府不需要去做。

深圳从“管制型政府”到“服务型政府”的转变始于2001年11月开始的第六次行政体制改革。此次改革的核心,依然是转变政府职能到经济调节、市场监管、社会管理和公共服务。历时3年多完成,深圳市政府工作部门由38个调整为35个,市委保留市纪委和8个工作部门,7个人民群众团体不变。

2009年7月31日,深圳大部制改革大幕开启。这一次,深圳市人事局与深圳市劳动局合并为深圳市人力资源保障局,王敏任局长。一个成熟、高效的政府,一个发达的社会,一定不会是一个管得越多的政府,而应是公共管理越来越少,公共服务越来越多。这也是王敏的观点。

在马敬仁看来,大部制改革是传统政府机构的彻底“革命”。政府工作部门从46个减少到31个,2个月内调整完成。改革中精简140多个局级和处级内设机构,裁减450多个局处级岗位,撤销60多个事业单位。

政府工作部门合并后,王敏首先做了两件事,一是厘清政府职能,在原有的人事局、劳动和社会保障局中凡属应该由社会组织、中介机构承担的事情,政府部门不再包揽。二是将原有人事局、劳动和社会保障局两个部门中有职能交叉、重复的部分进行整合,提高行政效率。

大部制改革中,深圳在机构设置、实现决策、执行、监督相互分离等方面进行大胆的探索,尽管有反复,但深圳在行政体制改革方面已走在全国前列,为全国改革提供样本。

任重道远

和经济体制改革一样,30年前,中国行政管理体制改革也在深圳率先破冰。深圳近年来在行政体制改革方面依然动作频频,但难题和阻力也日益凸显。

转变经济发展方式不仅是经济问题,更是行政问题。上世纪80年代至今,深圳历经的每一次行政体制改革都表明这个现实,改革不可能一蹴而就。

特区改革路,从来都不是平坦如砥。深圳大学教授袁易明认为,现在回过头来看改革,最大的难点在于中央有哪些授权,“没有授权很难有大的作为。”袁易明认为,深圳未来20年改革还是主要在经济领域,社会领域、行政领域没有一定空间改革做不了,缺乏激励机制。

“我认为不完全是。”马敬仁对此则持不同观点。他认为,问题都有两重性,一方面中央肯定需要在深圳做一些新的尝试;另一方面,深圳这20年来发展中产生的新问题需要改革手段来完善。对于改革的领域,马敬仁认为,深圳还需要深化行政、社会等方面的改革,因为经济发展瓶颈在于体制。

“今后的改革一定是综合性的、系统性的”,马敬仁说,现在的社会不像工业社会那么单一,过去是单边经济改革的策略,现在走不通,要做整体的设计。而在改革过程中,难度会加大,风险也会加大,受利益集团的制约。“中上层级党政宜分不宜合,下层是宜合不宜分”,马敬仁认为,深圳是市场经济发展相对较好的地方,有改革的基础,要建立适合深圳传统的一元统一、多元治理的结构。

“不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。”1992年,小平同志南巡时这样说。广东省委书记汪洋曾鞭策广东上下加快经济发展方式转变。但要建立现代产业体系,首先就要建立现代政府。推进行政管理体制改革,最需要时间循序推进,也最等不起,需要小步快跑。

和经济体制改革一样,30年前,中国行政管理体制改革也是在深圳率先破冰,从政企分开,到建立公务员制度,再到后来的大部制和公务员分类体制改革,深圳近年来在行政体制改革方面依然动作频频,但难题和阻力也日益凸显。专家直言,和先进的市场化水平相比,深圳依然有很大的行政体制改革空间。

对经历8次行政体制改革的深圳来说,改革之路依然任重道远。

■南都视点

做不了仆人,也别总想着做主人

一切改革,都是围绕着人进行的。

深圳迄今已进行了八次大的行政体制改革,说白了,是对公务员队伍的改革。

“公务员”一词,从外文“civilservant”翻译而来。对稍懂些英文的人来说,直译为“文职服务员”或“文职仆人”,大抵没错。这一点,与时下流行的打造“服务型政府”比较吻合。如果把这一层意思与“公务员热”联系起来,说明世风正好:一批又一批高智商高学历高素质的人前仆后继,低下高昂的头颅,俯下身子去做仆人,服务市民。事实上,更多人削尖脑袋往里挤,并非为了服务而去,无非是看中了公务员岗位的高稳定、高待遇和高福利。这其实也无可指摘,就业大环境所迫,“良禽择木而栖”也是正理。

按逻辑理解,“学而优则仕”,千里挑一出来的公务员,能力和素质自不待言,如能利用所长,优质服务,也是政府转型之幸。“万里觅封侯”,也要有“匹马戍梁州”的担当。但人们更多亲身体验是,一些人进入公务员队伍,不是为了承担责任,而是为了不承担责任。不是为了服务,而是享受权力带来的快感。摆出一副“官太爷”的架子,办事拖沓,拿腔拿调,态度恶劣。

想当年……对现实不满时,人们总习惯怀念过去。过去其实已没有关系,新的开始才有意义。

行政体制改革,无论架构如何。首当其冲地还是对公务员意识的改革,只有摆正了位置,其余皆迎刃而解。退一步说,做不了仆人,也别总想着做主人。南都记者普德法点评

大事记

1981年

改革撤并10多个专业经济管理部门和20多个行政单位,建立各类经济实体,为特区迅速启动、加速发展提供前提。

1984年

在政府体系中建立“四委五办”,计划委员会改为社会经济发展委员会,设工业发展委员会领导工业引进,加快建设外向型经济。

1986年

将一级政府实行的三级管理改为二级管理。在全国率先成立行政监察局,完善行政监督体制。

1988年

调整经济发展和基本建设的管理机构,浓缩其管理实务。以经济发展局替代原贸发局、工业办和引进办;以建设局和建筑工务局替代原基建办、规划局和国土局,进一步优化投资环境。

深圳市委市政府通过《深圳经济特区建立公务员制度的初步方案》,并在税务局、审计局试点。

1992年

政府部门普遍开展“三定”(定职能、定内设机构、定编制),减少政府对企业的微观干预。进一步发展社会中介组织,把一些社会性事务从政府职能交由社会中介组织承担。

1993年

深圳通过《深圳市国家公务员管理办法》,标志着深圳公务员制度诞生。

2001年

参照国务院1998年进行的机构改革,对转变政府职能、理顺各部门和市区两级关系进行微调,同时改革审批制度,逐步完善大部门体制机制。

2004年

整合政府机构和转变政府职能,在总编制量不变的情况下,市政府工作部门由45个减少为35个。市直机关4个编制以下的处室归并,实行“大处制”。

2007年

深圳成为全国聘任制公务员制试点城市之一。

2008年

国家公务员局批复深圳开展公务员职位分类试点,深圳成为全国唯一的公务员分类管理试点城市。

2009年

按照大部门体制在2个月内基本完成从46个工作部门减少到31个,精简幅度达13%.

AⅡ15/18版

专题策划:李文凯 陈文定 刘岸然 普德法 亚牛

统筹:南都记者 普德法 梁健中 张哲

采写:南都记者 张小玲 邓淋彦

摄影:南都记者 陈以怀 陈文才

|

|

|