当代工笔人物画的新视点

当代工笔人物画的新视点

——以方正的创作为例

《蕾丝的颜色之三》 方正 宣纸 中国画颜料 80×106cm 2010年

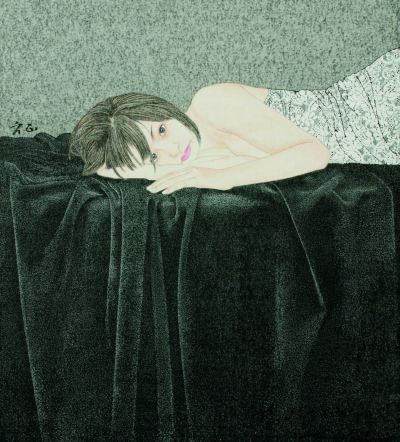

《白日梦》

方正 宣纸

中国画颜料 72×76cm

2010年

《花痴》

方正 宣纸

中国画颜料

80×116cm

2010年

《女魔术师》

方正 宣纸

中国画颜料

160×116cm

2010年

《少女·手指之三》

李传真 纸本工笔

54×54cm

2006年

《折枝花鸟之二》 方正 宣纸

中国画颜料62×90cm 2012年

《折枝花鸟之一》 方正 宣纸

中国画颜料62×90cm 2012年

《汲水原上》 陈孟昕 工笔重彩89×73cm 90年代

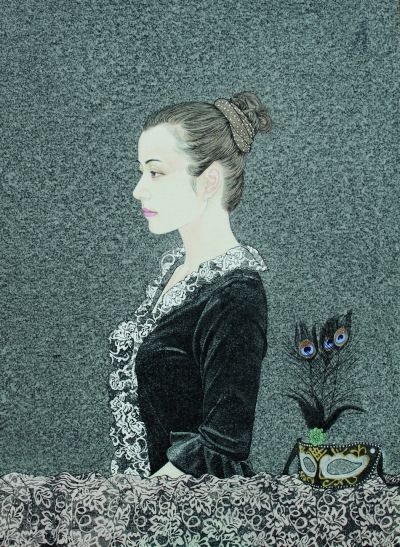

《蕾丝的颜色之四》 方正 宣纸

中国画颜料 88×125cm 2010年

《少女与猫》

方正 宣纸

中国画颜料

130×90cm

2011年

■梅 繁

策划:沈 伟监制:马 旗

总第20期编辑:梅 繁

伴随着时代变迁,艺术总是一刻不停地在传承与革新中发展出新的面貌。工笔人物画,作为绵延久远的中国传统绘画中极具代表性的一支,也在沿袭和创新的交替中探索着其前进的方向。

近年来,受西方文化等外来文化的影响,加之创作环境的日趋宽松、市场状况逐步上升等因素的刺激,工笔人物画创作在整体上呈现出多元化的发展态势和前所未有的繁荣景象。一大批画家以各自不同的角度与方式,对工笔画的创新问题进行了探索和实践,最终使得当代工笔人物画在造型观念,技法语言及叙事方式等各个方面都产生出不同于以往的特征。而这些特征中,又存在着很多相似之处,其间仿佛存在着某种共同的规律。

以方正为例,在他的工笔人物画创作中,总会有一些能让人一眼就能辨识出来的他所独有的画面特征,如对蕾丝的反复运用与细腻刻画,对黑丝绒的质感表达等,均已形成其标志性的画面符号。但与此同时,在他的绝大多数作品中,又似乎能够看到众多艺术家的影子。本文通过分析、归纳方正作品中的特征与规律,来探讨当代中国工笔人物画所共有的一些“新视点”。

创作题材的转变,是当代工笔人物画中最显而易见的新特征。

与50-60年代出生的艺术家们的画面中透露出的民俗气息和乡土情不同,方正这一代艺术家们更倾向于表现当代人,特别是同龄人在当下的生存状态,如张见的《图像的阴谋》,郑庆余的《花开》,徐华翎的《依然美丽》,描绘的均为富有都市气息的年轻人的时尚生活。这类题材在年轻艺术家的作品中屡见不鲜,并呈现出逐渐上升的态势。在最近十余年的美院毕业生作品展中,与时尚生活相关的题材在工笔人物画一类的作品中至少可占到百分之六十的比例。

在方正近年的作品中也可看到这一视点的转变。除为适应全国美展的审美取向而创作的《收获》系列以外,他绝大部分的作品都与时尚生活有关——画中的主角总是梳着马尾、丸子头、齐刘海等流行的各种发式,身着简单而常见的T恤、短裙、小洋装,或连衣裙,以一种以典型的当代青年女性面貌出现。各种道具的搭配也显露出时尚的元素,如《蕾丝的颜色之四》中桌面上放置的面具,让观众自然地联想到大学生活中必备的化妆舞会;而创作于2010年的《女魔术师》中漫天飞舞的纸牌,无疑也应景着由刘谦2009年第一次在春晚表演近景魔术后引发的魔术热。

这一现象的发生,与当代工笔人物画家们同处于现代都市生活中不无关系。他们作为绘画的主体,其生活、创作的过程始终处于城市化进程带来的种种社会价值观变革之下,因此,对于70年代末80年代初盛行的田园牧歌式的乡土现实主义必然无动于衷,而85’新潮时期兴起的理想主义激情到了此时也慢慢消褪殆尽,90年代的艺术家们所追求的对现实的个人感受的表达和语言风格的个性表现给了年轻一代的工笔人物画家们以更多的启示和铺垫,前者的自我表现的意识在后者那里愈演愈烈,甚至连名目繁多的“主义”和“观念”都被抛到了脑后——如方正在接受某次访谈时所坦言的,在他的作品背后“并没有隐藏着什么样的含义与思想”,他所做的一切“只是描绘一个个令人心动的场景,一些令人感觉到美的东西,仅此而已。”而这些使之心动的场景和美的东西,则正是来源于他所处的时尚生活。

二、画面形式中的新视点——对外来艺术形式的吸收与融合

当笔者问及方正,哪些艺术家对他的创作有着较大的影响,他回答说:“没有。”其实未必。因为在当今这样一个信息化的时代,画家们能接触到的艺术面迅速扩大,各类的图像都会潜移默化地影响到其创作的过程,也许方正们并没有刻意地想要去模仿某种即成的风格样式,但那种样式其实早已存储在他们的脑海当中,并为他们提供着可资借鉴的图像处理方式。

以方正的作品与中国传统的工笔人物画作一对比,就能看到这些“借鉴”的痕迹。首先从对人物造型的处理方式来看,传统工笔人物画中的描绘对象大多是以全身像的面貌出现,无论是出自于战国楚墓的帛画《人物龙凤图》,还是东晋时期著名人物画家顾恺之的代表作《女史箴图》、《洛神赋图》,以及明清时唐寅的《孟蜀宫妓图》,陈洪绶的《高士图》等,均是如此。当然,宫廷绘画中也曾出现过《唐太宗李世民像》、《宋太祖像》一类的半身肖像画,人物多以正面朝向观众,作正襟危坐之态的正统模式。而在方正的作品中,表现的视角和切入点有了明显的转变——人物多作半身像,且动势多变,甚至出现了卧于水平台面上的人物形象,显然取法于西方肖像画与日本美人画中的人物造型。这或许与方正曾在武汉大学讲授数年的《电影大师作品研究》、《视听语言》等课程,且对独立制片有强烈兴趣甚至有过拍摄制作的经历有关。电影中的镜头感被移用到了他的画面中,通过加强人物头部及上半身在画面中的比例的处理方式,他画面中的人物更具视觉张力,形式感与观赏性得以强化,从而也更容易受到观者的关注。

另外,不同于传统工笔人物画中以单纯明朗的淡雅色调,简化或虚化处理背景事物以衬托人物的作法,方正作品中取而代之的是深灰色而富有肌理感的背景,类似伦勃朗所善用的酱油调子,以深浅对比的手法使得人物形象更加鲜明突出,画面的视觉冲击力得以进一步加强。而且,传统工笔画中以线造型的手法也被有意弱化,如黑色衣物和蕾丝衣物形成的大面积块面基底,相通于西方古典油画中的明暗面积手法。

随着全球化语境的到来,新的视觉文化氛围极大地刺激和影响着艺术家的思想观念与形式语言。以马格利特、达利、巴尔蒂斯、弗洛伊德等人为代表的西方现代画派给了他们最多的触动和灵感,如张见工笔人物画背景中多次出现“蛇”、“棕榈树”、“电线杆”、“仙人掌”,徐累作品中反复出现“马”、“屏风”、“幕布”等等的象征与暗喻。而方正最新创作的《折枝花鸟》系列,将中国传统工笔画中具有典型意义的折枝花鸟与极富现代工业气息的铁夹和生活化的现代女性形象结合在一起,产生出一种穿越时空的文化碰撞与梦境般的非现实感。从理路上看,均异曲同工。

三、创作手法上的新视点——对新技术、新材料的探索与研究

传统工笔绘画经过十几个世纪的发展,已形成一套成熟而系统的创作模式,即以细线勾勒轮廓,再施以“三矾九染”。色彩以纯色为主,且用色清薄,通过多遍的罩染、分染,使颜色层层加深,最终形成单纯而较为平面化的视觉风格。而在当代工笔画中,尽管保留了熟绢、熟宣等等的传统媒材,但受现代艺术思潮的影响,画家们的创作观念也发生了相应的变化,他们开始尝试通过不同技法和材料的运用,来达到丰富而多样化的画面视觉效果。

例如就色彩而言,为突破工笔绘画用色单调的旧格局,画家们大胆扩充了传统矿物色、植物色之外的颜料,甚至使用了水粉色、水彩色、丙烯色、高温结晶仿石色等等。通过各种新材料的引入,工笔画家们能够更加从心所欲的进行创作,根据自身的艺术感受和所要表达的对象之特色,选取各式各样不同通透性、不同饱和度、不同颗粒感的颜料,进而达成全新的艺术效果。如江宏伟、徐累等人对物象及背景肌理所做的洗刷,唐勇力受敦煌壁画启发而创的“虚染法”和“剥落法”,王冠军作品中通过皴、点、洗等各种手段达到的对皮衣、牛仔衣、水洗布和呢毛料等不同衣物的不同质感的准确表现等等。通过新的材料和新的技法,当代工笔画面所呈现出来的材质美感已经更新了工笔画的审美概念。

就这一点,方正在创作中也颇有心得。他是一个目的性极强的画家,为了去实现想要的画面效果,会去努力地研究新的技法,尝试新的材料。如他所透露的,使用“钛白粉和白乳胶,加上相应的颜色一起调和,厚涂在画面上,再在其上罩色,再用砂纸打磨,则奇怪生焉。”通过对擦、洗、叠加、砂纸打磨等手法的利用,以及对钛白粉、白乳胶等材料的引入,方正的画面上形成了传统工笔画中没有的多种肌理。以其所惯用的大面积深灰色画面背景为例,远看只是一个平面色块,而近观却颇值得玩味——在这灰色之中又能分辨出多种深浅层度,斑驳而厚重,呈现出变化莫测的视觉效果。在描绘黑色绒布时,方正又能以类似石版画的颗粒状肌理精准地表现出绒布那种特有的毛涩感,并与相接的背景色明确地区分开来。而对蕾丝布料上花朵图案和细密网纹交织而成的繁复纹理的精细刻画,更是成为了方正的“独门绝技”,他甚至经常有意地在同一画面中安插两种不同花纹的蕾丝布料,期间的微妙变化让观者眼花缭乱。凭借着对绘画对象材质的敏感把握,和对材料特性的发掘,方正加强了绘画手法上的制作性,建立起他独具特色的绘画语言,并最终形成个人符号。

小结:

在以上论述中,我们可以看到,方正的作品,其实代表着一代人的共同审美取向。多元文化并行的时代背景和相对宽松的创作环境,赋予了这代人开阔的视野和心胸,使之既不拘泥于前人所留下的即成模式,也不迷失于外来的形形色色的观念,而是从自身的感受出发,以最终的艺术效果为本源,在延续传统工笔艺术的材料、工具和精致样式的基础上,追求作品内容、形式及所表达意趣等各个方面的“新”与“变”。他们消化吸收了古今中外各式各样的相关元素,以不拘一格的手段呈现丰富的当代生活内容,从而表达出艺术家对于自身所处时代的思考与感悟。正是基于这些探索性的努力,当代工笔画结合了古典和现代之美,同时也在中国传统绘画技法和西方现代艺术观念之间平衡,从而发展出一种既拥有中华文化底蕴,又颇具时代感的新艺术风格,为中国传统艺术在演进中所遇到的传承、复古与创新等多种可能进行了有益的探索。

1973年生于湖北。中国美术家协会会员。2005年毕业于湖北美术学院,获硕士学位(中国画人物方向)。1998至2010年9月任教于武汉大学,现任教于湖北美术学院视觉基础课部。

1998年,作品《我们》获“第四届中国工笔画展”(北京·中国美术馆)铜奖;

2000年,作品《我们》、《死脸》入选《新艺术的后援——生于70年代的青年艺术家》画册;

2004年,作品《言语的寓言》获“第十届湖北省美术作品展”(武汉·湖北美术学院美术馆)银奖,入选“第十届中国美术作品展”(浙江·浙江美术馆),被浙江美术馆收藏;

2005年,作品《猫·女》入选“第二届成都双年展”(成都·现代美术馆);

2007年,作品《欲望蕾丝》、《女孩肖像》入选“欲望水墨”邀请展(武汉·美术文献艺术中心);

作品《空房子》入选“第三届全国中国画展”(北京·中国美术馆)。

2008年, 作品《收获》获“第三届青年美展”(北京·中国美术馆)优秀奖(最高奖)、“第十一届湖北省美展”(武汉·湖北美术学院美术馆)金奖、“第十一届全国美展”提名奖(北京·中国美术馆);

2009年,作品《触电小子》、《血雨》入选“同行——德中当代艺术展”(武汉·武汉美术馆);

2009年,举办“色界——方正作品展”(武汉·美莲社艺术空间);

2009年,参加“水墨新方阵作品展”(烟台·宇辰美术馆);

2010年,作品《收获》特邀参加“生存 和谐 美好——上海世博会中国美术作品展”(上海·上海展览中心);

2010年,参加“水墨新方阵作品展”(北京·今日美术馆);

2011年,参加“水墨新方阵作品展”(上海·上海美术馆);

2011年,作品《收获之二》获“第四届青年美展”(北京·中国美术馆)优秀奖(最高奖)。

■谢 蕊

工笔画是中国写实性与色彩性绘画的美妙结合。谈及工笔人物画(指工笔按题材分类中的一种,另有道释,风俗等题材),家喻户晓的应该是唐代的《簪花仕女图》,那是读书时代美术课本上柔情万种的女子,脸上的两抹红霞相映,一瓣朱唇让人迷思,但眉宇间为何常伴一束哀思,老师描述时告诉我们那是宫廷女子心中哀怨却无人倾诉的凄苦表现。似乎工笔向来都对女性生活状态的表现情有独钟,今天我们就来看看湖北当代工笔画家如何解析当代女子情怀。

如在李乃蔚的工笔人物画中,女子形象被画家逼真的表现出来,这种写实极具个人理想化色彩。画中女性被放置在不确定的空间里,神情流露出一丝茫然和愁绪,但又享受着游离于现实情境的安闲,女性化的安闲;陈孟昕则用艳丽的环境氛围营造女子的矛盾心理:迎合与逃离纷扰世界。相对于男子的争夺、侵占而言,自然对于女子更加亲近,画家通过虚拟的人物场景还原了女性与生俱来的家园意识。同属工笔重彩的李峰则以傣族少女为题材表现女子对恬静生活的向往,他说“少数民族妇女们的服装、衣饰,包括那种宁静的田园式生活,可以使我感受到一种悠远平淡的心境”。

再看70后、80后“新生代”画家如何用工笔技法将少女神态倾于笔端。他们的画中女子近乎于无表情的状态,带着不敢怠慢每一位看官的含蓄眼光,又不轻易以自然状态示人。

湖北优秀的青年工笔画家,如李传真、方正、韩梅等,包括学院工笔画专业的学生们都已初露头角。在继承了古典仕女画的诗情画意的基础上,你无法拒绝那些健康的、有个性的、散发着青春气息的美女。现代生活中女性常与化妆、美容、瘦身等词汇牢牢扣在了一起,女人们变得越来越年轻,也许只因为她们越来越害怕老去,对容颜的不懈挽留是对精致生活的追求,还是一种焦虑?这是李传真在作品中,对当代城市白领丽人的生活环境和社会地位的思考。作品映照出当代女性生活绚丽多采却内心平静详和,面对生活,谨慎的打扮,甚至不用吐露出对社会的不满、焦虑,甚至没有半点困惑,这就是女子的表情。

就工笔人物画艺术表现的优势而言,它晕染开了女子凝在粉脂之上的神情,记录了一代代女子的变化及女性在社会演进中自我确证的过程。工笔画最值得期待的便是这项古老技法“三矾九染”(指中国画技法名。为保证在纸绢上色均匀,可反复晕染多次,薄胶矾水轻涂数遍)如何在当代绘画的探索领域呈现出巨大的艺术表现可能性,这其中当然也包括如何表现当下女子的精神气息和生活状态。

|

|

|