“这里就是炎帝氏族都邑” | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年05月15日09:14 新京报 | |||||||

|

湖北雕龙碑遗址发掘人称该遗址发掘成果验证了炎帝传说

雕龙碑地区:王杰认为,自然条件优越的这一带为炎帝氏族的发展提供了条件。

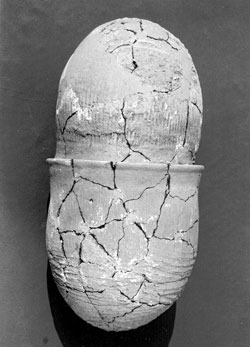

雕龙碑墓葬中出土的用两个瓮拼成的棺材,用来装殓儿童尸体。

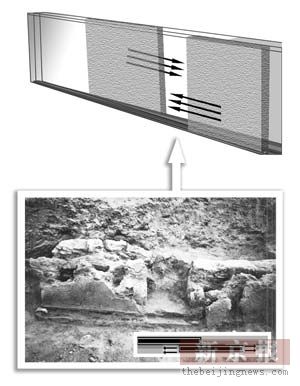

时空条件 符合传说与文献记载 《国语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。”后人考证姬水、姜水是不同的两处,黄帝氏族的发祥地大约在今陕西西部偏北,炎帝氏族的发祥地大约在今陕西西部偏南,而传说时代炎帝神农氏的出生地则在湖北随州厉山。 从1990年开始,中国社会科学院考古研究所副研究员王杰带领考古队员,在雕龙碑遗址先后进行了五次发掘。王杰称,在地理上,雕龙碑遗址与历史传说时代的炎帝神农氏出生地厉山只有几十公里,同属炎帝神农故里的范畴。附近的生态环境,山川、平原、河湖的地形及交通条件都比厉山优越,有利于人类生存、生产发展。这些都构成了孕育炎帝都邑的先决条件。 通过对雕龙碑遗址的出土文物进行分析之后,王杰提出:“雕龙碑遗址出土的文化遗存,符合历史传说时代炎帝文化的特征,而且雕龙碑遗址具有原始都邑的特征和条件,这里就是炎帝氏族的都邑。” 王杰认为,雕龙碑文化从诞生起就绝不是一种自我禁锢的系统,它与本区域文化与周边其他文化相互交流,在多重碰撞和融合中蓬勃发展。 王杰进一步解释,从地理自然情况来看,鄂西北地区处于长江流域和黄河流域两大文明发源区域的接触地带,这也是炎帝氏族以此为中心向鄂西北及其南北地区拓展的最重要生存空间,也是最理想的。 此外,雕龙碑遗址共有三期,最早的一期年代距今不超过6300年,三期年代不低于4800年。而距今4000年—6000年,这正是传说中的黄、炎帝时期,从时间上看,雕龙碑也具有成为炎帝都邑的条件。 工具食物 成为都邑的物质保障 据目前的考古发现,雕龙碑遗址约有1500年的发展过程,期间的工具非常丰富。二期出现了石耜、石铲等,粮食的遗迹随处可见,还把稻壳拌在泥浆里面涂抹墙面。 到了三期,发现的农业生产工具在种类、数量上均有很大增加,新出土的有石犁、石锄等。粮食品种增多,除了随处可见的稻壳遗痕,还有用瓮储存的粟。由此可见,雕龙碑人的食物主要通过渔猎和种植来获得。由于农业采用水(稻)旱(粟)兼作,粮食来源更有保障。 各种器物反映出雕龙碑遗址已颇为发达。期间,考古研究人员更是发现在雕龙碑遗址中,葬俗中单一而又统一地使用猪下腭骨随葬。这说明当时家猪饲养空前增多,家畜饲养业有了极大发展。 王杰认为,由雕龙碑遗址发掘情况可见,其农业、渔业器物及家畜饲养业相当发达,从而使其具备了成为炎帝都邑的条件。当然这样的发展水平也与遗址的地理优势有关。环立于雕龙碑遗址东部约2000米处是桐柏山的余脉,各种可食野生动植物资源非常丰富。山石、林木是加工生产工具和建筑用材的优质原料。湖河中的鱼虾、螺蚌等水产资源,对渔猎经济生产发展极为有利。 同时,遗址西边的广阔平原还能为长江和黄河流域氏族部落文化、商贸交往提供了便利条件。进而,村落从小到大,再发展为中心部落乃至都邑。 建筑成就 验证了炎帝相关传说 传说中,炎帝即神农氏。“神农耕而作陶”、“(神农)身自耕,妻自织”、“神农之世,卧则居居”,“神农时,民方食谷,释米加烧石上而食之”,各种典籍记载了神农氏对于中华民族有开拓之功,制作了陶器、斧、犁、锄等农具。 王杰认为,雕龙碑遗址发掘的器物恰恰验证了炎帝文明。传说中炎帝关于住房建筑、医药、集市和乐器的事迹,也在雕龙碑遗址考古发掘中都得到了不同程度的印证。 雕龙碑遗址一期为半地穴式建筑,到二期的时候,已经改为地上土木建筑,用石灰泥和红烧土块混合砌筑墙体,并用石灰涂抹房屋内壁。至第三期时,房屋的设计和建筑结构更加合理、规范,布局和谐,加工精细,地面发明、使用了混凝土材料,并用上了推拉门。 其中,第二期文化中,在建筑上发现的人工烧制的石灰是发现年代最早的,与现代房屋建筑材料中的石灰性质相同。这比文献记载汉代使用人工烧制的石灰早约3600年,比考古发现西周时期有的房屋墙面和室内地面涂沫的用黄土、沙子和白石灰搅拌成的“三合土”早约近3000年,比在山西、河南龙山文化遗址考古发现的白灰面早约近1000年—1500年。 第三期文化中,又进一步发展了类似水泥的建筑材料,无论是颜色还是质地,都和水泥一样。这表明在几千年以前,这里居民居住的地面,是用混凝土浇注的。据载,罗马水泥亦是发明于18世纪,19世纪中期才广泛应用于土木建筑工程中。雕龙碑遗址发现的混凝土材料成分与现代水泥材料成分不会完全相同,但其性质可以说是相同的。 王杰认为,这些独特发现不仅佐证了炎帝传说,而且居住区与建筑布局也表明了雕龙碑遗址已颇具都邑规模,因而“雕龙碑遗址出土的文化遗存,符合历史传说时代炎帝文化的特征,而且雕龙碑遗址具有原始都邑的特征和条件,这里可能是炎帝氏族的都邑。” ■链接 最早的推拉门 除了水泥的发现,在考古发掘中,考古专家还在雕龙碑遗址发现了年代最早的推拉门,数量有十几个。其中,19号房(左图下部)推拉门痕迹保存最完好,有的还有栓的痕迹。其原理与当代人使用的推拉门相当接近。 考古建筑学者杨洪勋证实,推拉门在日本、朝鲜等国家颇为盛行,我国的一些房屋建筑中也常能见到。但是,其渊源在建筑史中未见有关记载。雕龙碑发现证明,推拉门早在我国新石器时代就被人类发明使用。 制图/赵斌 ■发掘成果 雕龙碑遗址发掘共发现红烧土房址20座、灰坑75座、成人土坑墓133座、婴幼儿瓮棺葬63座、祭祀坑37座,分布极有规律;出土陶质日用器皿包括复原的在内有353件、各类石器394件、骨器77件、蚌器3件、角器14件,以及陶纺轮、磨棒、多孔器、环、球、陀螺等各种陶器912件,其中仅陶纺轮就有600余件,此外还有多达无以计数的陶片。 | |||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 文化新闻 > 正文 |

| |||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |