我不想用控诉的方式(组图) | ||

|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年04月14日14:17 南都周刊 | ||

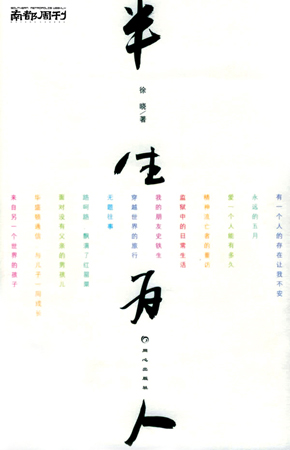

《半生为人》  徐晓 记者 陈黎 徐晓的文字谦逊、沧桑而沉痛。她的写作,因为来自命运的私语、人心的呢喃、灵魂的召唤,而深具理想主义的光泽。她记忆中那些悲欣交集的断片人生,经她冷静而理性的处理之后,依然洋溢着痛彻心腑的感人力量,而她浩大的悲悯和同情,也不时地挣脱时代的边界扑面而来。她以生命的专注领会疼痛,以往事的灿烂化解苦楚,以自己的静默成功地反

真实是一种能力 南都周刊:首先祝贺你获得“华语文学传媒盛典·年度散文家”的称号。对于这个结果,你自己有什么感言吗? 徐晓:谢有顺给我发了E-MAIL,我才知道这件事,提名的时候我也不知道。我原来以为这个奖已经停了。谢谢你的祝贺。《半生为人》曾经被《南方周末》和《亚洲周刊》评为年度好书,我自己挺吃惊的,我觉得这太夸张了吧。我以为它是一本小众的读物,不是特别会被注目的。我关注过前两年的获奖者,比如史铁生得过,去年多多也得了诗歌奖。林白也是我的朋友。很多我熟悉或我尊重的作者都得过这个奖,能和他们并列在一块,我挺高兴的。现在有些奖并不一定会让你自豪。 南都周刊:评委王尧说,“我们今天的散文缺少像徐晓这样有生命疼痛感的文字。徐晓的《半生为人》是把文字与为人、信仰、生命能够融合在一起的文体,让我们看到历史转型期一群人的精神状态和生存方式……虽然是个人化的写作,却表现了社会的精神史。”你自己如何看待他所说的生命疼痛感? 徐晓:这些年散文似乎变得越来越重要了。而且人们对散文的界定也越来越宽泛,现在散文承载的东西非常多。散文首先是真实的,是非虚构的;散文要求感情的充沛和文笔的优美。我比较认同王尧的说法,特别是他提到的社会精神史。虽然书中的每个人都和我个人生活密切相关,但他们承载的是一个时代。 他说的疼痛感可能是因为我的经历比较特别。但是,我觉得有没有疼痛感不在于你经历的事情多么惨烈和悲伤,而是你表达的角度。一切都是痛的。如果一个人活着,你似乎觉得所有的遗憾都可以弥补;但事实上,我们面对活着的人时,我们常常把遗憾不断地延续下去,直到死亡。 当你失去了精神中特别重要的东西时,你才感觉到,过去你把绝望使用得太轻率了。我写这些文章时,常常有这种感觉。当你在生活中失去了一样珍贵的东西,无法替代,那个疼痛感,也可以说是绝望感,就是从这种体验中而来。另外就是你怎么写?很多人喜欢我这个东西,都谈到了真实的问题。真实不应该和真相联系在一起。真实是你既不能夸张,也不能减略。真实不只是一种态度,更重要的,真实是一种能力。你有没有能力还原内心深处的那些东西?也就是说,你经历过的东西到底给你留下了什么?如果你没有这个能力,就证明这个东西不存在。这种能力不是技巧,而是能不能面对自己的心灵?如果换一个词,我会说这是一种精神质量。人是否能面对自己的心灵,是衡量一个人精神质量的标准。 南都周刊:作为一个记者和图书编辑,你心里的好散文是怎样的?你自己平时爱看什么样的散文? 徐晓:我觉得好的散文,你是能看出作者的心灵积淀的。比如说高尔泰的散文,很多人写了“反右”,写了“文革”,但都没有达到高尔泰的深度。这个深度,其实在于它的文学性。高尔泰的文字简直不是写出来的,是炼出来的。虽然散文看起来是谁都可以写的,但是散文依然对文学性要求很高。从这个意义上说,好的散文并不是那么容易看到。另外,还有史铁生的散文。史铁生不断地在精神的隧道里开掘,他从来不写泛泛的东西。章诒和的散文也是好散文,因为它有历史感,好看。再加上她本人是学戏曲的,画面感和塑造人物的能力特别强。 南都周刊:你觉得年青一代,如果写散文,会不会有问题? 徐晓:那不应该这么说。因为我写的是回忆录,所以我会比较关注回忆类的散文。我觉得不在年龄。也有老人散文写得不好。也许,散文的文体最适合回忆?我不知道。 所有的坚持都在日常生活里 南都周刊:记得去年四月我曾写过一封信给你,“在网上看了你的《半生为人》(一部分),写得真好,特别特别感动,转给了好几个朋友看。现在看东西很少有感觉的,没想到还有东西能打动我。”你自己也说过,“书出版了以后,每天都有短信和E-MAIL给我。”能说说你都收到过什么样的短信和反馈吗? 徐晓:我收到很多陌生人的信。都是说,“特别感动,特别想和你交朋友。”“很多人都写八十年代,但你这个文章能把人带回到那个时代。”我觉得挺安慰的。我这本书似乎变成了一种怀旧。但从我个人来讲,它不仅仅是怀旧。实际上,任何一种怀旧,怀的都不是真正的旧。它都包含着对当下的思考吧。这些写作给我一种力量,给了我面对现实生活的力量。 南都周刊:《半生为人》的责编解玺璋评价道:“对于徐晓的文字,我最感动的一点就是她很朴实,觉得她这个散文写得非常好,散就表现在不做作,是自然流动的东西,不会让你觉得是人为的雕琢,这是散文的最高境界。我还要说为什么极力赞扬徐老师的文笔,她不是矫揉造作的,极力表现自己的思想等等,你能看到很多大散文的流行,徐晓跟他们不一样,她就是写自己的情感和感受,这种感受不是强迫出来的,是自己水到渠成流动出来的。”解玺璋的看法应该代表了很多人,你的朋友,尤其是你书中提到的朋友,看了《半生为人》后,有什么样的反应? 徐晓:解玺璋认为,不做作是散文最高的境界。我写这本书时,有时候是很困难的。我没有按照一般的对逝者赞美的态度来写,我是时时把自己放进去的,这对我是一种挑战。生活从来不是那么简单,比如说我写到了我与赵一凡的分歧,但这丝毫不能改变我对他的感情。很多朋友看了《永远的五月》,说这么写老周,老周会死不瞑目。我写到我们之间的问题和他性格上的弱点,这样他就是一个更加完整和丰富的人。 我的朋友都特别感慨。因为大家的生活都改变了,人与人的关系也改变了。《半生为人》重新唤起了他们的记忆。当然,我不是说要回到过去,就像人不可能两次踏入同一条河流。但是精神的东西不应该改变。从七十年代我们开始读书,思考,写作,那时是一种坚持,现在我们仍然需要这种坚持。我们当时参与那些事件时,我们并没有觉得参与了重要的历史。所有的坚持都在你的日常生活里。 北岛最近有一个发言,他讲到,在物质盛行的当代社会,我们需要精神的天空。我觉得,我们在日常生活中,要坚持一种底限,这种底限有高有低,每个人的底限可以不同。但你一定要给自己设底限。 比绝望更绝望的词是什么 南都周刊:《半生为人》的开篇是你回忆已逝丈夫老周的文章《永远的五月》,里面有那么多的怀念、哀伤,甚至有对老周不体贴的指责和你的自责。时隔多年,重新审视这一切,有什么新的感悟吗?《永远的五月》里有很多复杂和密集的情绪,关于生命,关于爱情,关于女人,关于死亡。写下这样的文字,你自己是否感到痛苦? 徐晓:《永远的五月》反响很大,1995年初最早发表在邵燕祥和林贤治合编的一个期刊《散文与人》上,后来《天涯》和《北京文学》同时发表了,《新华文摘》也转载过。 我每写一篇文章,都挺难过的。我每次重读这些文章,都特别震动。我这次来美国,见到很多老朋友。说起这些人,当然不止老周一个人,心里还是觉得绝望。我不知道比绝望更绝望的词是什么。这些记忆会伴随你的一生。我也觉得自己有点自虐倾向。我挺能折磨自己的。所有这些东西我都一直背着,我带着它,因为我觉得它好,我愿意带着它走。 南都周刊:你的儿子看过《半生为人》吗?这本书对他有特殊的意义。他看到父亲经历过的病痛,他的心灵是否可以承受? 徐晓:他看了。老周去世时,他才六岁,很多事情没有记住,或者没有感受。但是在我写作的过程中,包括我的朋友们也经常在他面前谈起爸爸,他越来越了解了。这本身也是我写作的目的。人都是要有传承的。我不主张他过我们这样的生活,但是我觉得他应该了解我们的生活。精神的传统也是这样形成的吧。儿子上初一时,我特别郑重地把《永远的五月》交给他。我记得当时他在房间里看,过了大概有一个小时,我听到他在里面哭。我确实有点紧张,不过作为老周的儿子,如果你连了解都不了解父亲,是更加可怜的事。虽然他现在没有父亲,但父亲一直在他的生活中。 包括我坐过牢的事,他慢慢长大后,都能明白了。这并没有让他变得抑郁,反而越来越开朗,成熟。 南都周刊:有人说,你写狱中生活的视角和男人明显不同。你会写吃,比如北京辣菜,烤窝头片;你会写日用品,肥皂、卫生纸……你还写过一个美丽的女孩,至今让你震颤。这些细节,是不是你记忆最深刻的?你的牢狱生活,对你日后的生活和思想状态,有什么样的影响呢? 徐晓:也不能说是印象最深的。只能说我写的时候选择了一种态度。我不想用控诉的方式。这篇《监狱中的日常生活》是2001年写的。出狱后我也曾想过要写,但我想不出我能写得和别人有什么不一样的,我当时可能会控诉“四人帮”,控诉“文革”的荒谬。所以我需要个人的沉淀。 监狱的生活对我一直有影响,那时出来后不太会说话,语速很慢,这种东西已经完全没有了。它可能留下了另外的东西,比如你的忍耐力,你的甘于寂寞。现在看来,任何经历都没有绝对的获得或者失去。我为什么能接受生活中那么多挫折呢?就因为生活怎么都是过,好也是过,坏也是过,其实没有本质的区别,全看你怎么对待。 南都周刊:你的家中经常有读书聚会?最近在讨论些什么话题? 徐晓:最近有两个月都没活动了。读书会一般一个月一次,有两年多了。他们说了,参加读书会主要是为了来吃一顿红烧肉。讨论的话题,比如说吧,章诒和的书出来后,我们讨论如何写我们经历过的历史。哈金的“伟大的中国小说”,我们也讨论过一次,因为我们都对中国的文学状况感到忧虑。(未经许可,不得转载、摘编) 《半生为人》引用了帕斯捷尔纳克的一段话:“生活——在我的个别事件中如何转为艺术现实,而这个现实又如何从命运与经历中诞生出来。”“毫无疑问,我们应该反思!那曾经的信仰,是因为原本是错误的,所以根本就不值得去信吗?是我们压根就没有触到实质,因而不可能彻底吗?还是我们否定它,只因为不能为我们自己的沉沦寻找到自圆其说的理由?”(徐晓)中国历史之复杂性,决定了“真实”二字所具备的重磅力量,俄罗斯作家索尔仁尼琴早就说过:“一句真话能比整个世界的分量还重。”《半生为人》的分量就在于,她用描述真实的手法,靠近了中国当代史上的思想谜团。 徐晓:生于上海,长于北京,1981年毕业于北京师范大学中文系,1979年起开始发表短篇小说和散文。1982年至今,从事记者、编辑工作。 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 文化新闻 > 正文 |

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||