|

|

|

|

|

南海一号探摸船首度揭秘:测古船精确到分米(图)http://www.sina.com.cn

2007年02月01日09:54 南方日报

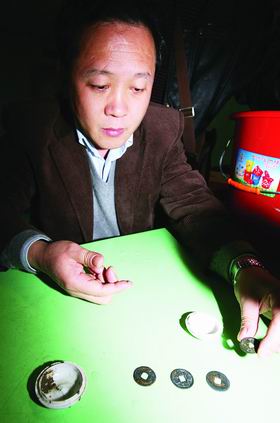

正在海上作业的“南天顺”号。  这两天,探摸人员从海底抽沙的淤泥中“淘”出四枚铜钱及大量的碎瓷片。  潜水员在水下20多米完成了一个小时的探摸后非常疲劳,需要其他工作人员帮他卸下潜水服。 本报记者随省文化厅视察组赴阳江海域探营 南方日报讯 (记者/张建明李培) 昨日,本报记者获邀参加省文化厅视察组,前往阳江海域参观采访“南海一号”探摸平台——“南天顺”号及其近期探摸成果。 昨日上午,本报记者跟随省文化厅副厅长景李虎、省文物局局长苏桂芬、交通部广州打捞局局长陈北先和有关专家、人员,从阳东县东平渔港码头出发,换乘“德华”号拖轮,经过两小时的海上旅程后,于中午11时40多分顺利抵达“南海一号”沉船海域,登上排水量达6000多吨、设施完善的“南天顺”号探摸船。 据了解,定于今年3月开启的“南海一号”打捞作业中,“南天顺”号仍将作为作业平台。探摸任务预计春节前完成,设施和人员3月进场开启打捞行动,4、5月下沉井、装穿底梁,确保在6月完成打捞起吊、拖移“南海一号”的重大任务。 本报记者昨天登上“南天顺”号 “南海一号”探摸船首度揭秘 10:00登上“德华”号 搭乘“小孩子”出海 本报讯昨天,“南海一号”探摸船“南天顺”号首度允许媒体登船造访,一直处于媒体外围报道关注之下的“南天顺”号也首次揭开面纱。记者对整个登船过程及“南天顺”号的主要设备和工作进展进行了深入采访。 登上“南天顺”号的过程可谓一波三折:首先从阳江市区驱车1个小时来到东平港,接着搭上港口一旁渔民改造的简陋机帆船抵达数百米之外的拖轮“德华”号,然后转乘“德华”号在海上行驶18海里才能抵达探摸船“南天顺”号。 上午10时,记者登上“德华”号,开始海上寻访之旅。昨天阳光明媚,海面金光闪烁,碧海蓝天之间,载有六七箱水果和蔬菜的拖轮“德华”号缓缓驶向“南天顺”号。与前几日的6级大风不同,昨天海上的风浪不足1米,用“德华”号船长陈保进的话说是“探摸12天以来天气最好的一天”。 尽管陈保进将“德华”号形容为“小孩子”——因为这艘拖轮刚满10周岁,是1997年建造于上海,可这艘全长35.5米的沿海拖轮在此次探摸工作中的作用不容小觑:探摸船“南天顺”号没有海上航行动力装置,相当于一个大型海上作业平台,它在海上的所有方位移动都要靠拖轮“德华”号拖移;同时,“德华”号还要每天守候海边为“南天顺”号作接应,定期运送食物蔬菜、接送探访人员往返。 “德华”号上有工作人员10余人,他们个个都称自己是“南天顺”号的后勤。尽管整日守在海边,离陆地不过数百米远,但10几天以来船员们都不曾下船登岸。除了算不清多少次的往返外,10天来,船员们也有欢欣鼓舞的日子:天气变化时,海面会出现跳跃的海豚,分外壮观;闷得实在不行了,船长陈保进会带领大家在船舱里唱简易KTV自娱自乐。船长骄傲地告诉记者,他最拿手也最喜爱的一首歌是《西沙,我可爱的家乡》。 11:45踏上“南天顺”号 揭秘探摸船“武功” 昨天11:45,记者踏上“南天顺”号,这是一艘有着15年海上打捞经历的探摸船。全船大约有70平方米的宽敞作业平台,主要仪器设备及工作分布大致如下: 船头右侧排泥淘宝 气升式排泥,文物不受损 这里直接伸出一个长20米的吊臂,悬吊一根粗粗的抽沙管,持续不断地从海底抽出淤泥,然后将淤泥用水在一个正方体滤网中冲刷,从中不断“淘”出一些瓷器碎片及其他文物,还有木块、贝壳等物体。这个滤网由密致的钢丝编成,缝隙很小,以确保不发生“遗珠之憾”。 广州打捞局副总指挥刘伟良告诉记者,清淤泥是本次探摸最主要的任务。“南天顺”号主要采用“气升式排泥法”:“南天顺”号船尾有3台轰鸣作响的空气压缩机,它们将制造的高压空气顺着两个气管从“南天顺”船头位置排入海底,借助高压气体在海底产生的膨胀吸力,将海面20米下的海底淤泥抽上来过滤。 据了解,专家们在深入海底的高压气管一端安装了可由潜水员控制的软管,因此“气升式排泥法”能最大程度地保护文物在抽取过程中不受损害。 船头中部潜水工作室 干式潜水衣,冬天不觉冷 “南天顺”号上有17名专业潜水员,他们每天轮流下水作业1小时,每天总共作业8到9小时。潜水员们配置了最好的装备:采用“水面需供式”潜水,船上配有一个大型供氧机,直接为水下作业的潜水员供氧达1个小时;有水下话筒,直接向船上固定守候的工作人员汇报海底的情况;配上了几千元一套的“干式潜水衣”,潜水服密不透水,潜水员还可以在潜水服内穿毛衣,因此即使是冬天潜水感觉也不冷。 “应急潜水员”李怡斌刚从潜水学校毕业半年,由于成绩出色被派入参加这次探摸工作,他在甲板上随时守候,一旦水下潜水员发生不测,他就要立刻下水救急。他告诉记者,此次探摸需要潜入海底24米左右,水下的能见度很低,仅50公分,“基本上什么都看不到,黑黢黢一片,全靠双手触摸感知”。 他告诉记者,潜水员都触摸到了这艘有800年历史的沉船,“尽管船体基本保持完好,但是部分船舷的木头发霉,大家探摸的时候都谨小慎微。”他说,海底的情况异常复杂,“由于能见度低,感觉好像无法完全掌控自己的生命,因此每次下水都必备潜水刀,以防海蜇、水母、水蛇等海底生物,还要防止被鱼网缠绕。” 昨天,省考古所专家特地带来一套价值10万元的CD水下摄像机,由于水下能见度低,拍摄效果并不理想。专家们又搬出了一台先进的声纳测绘系统,拴在长长的钢筒上探入海底,“如果条件理想,这台声纳系统可以帮考古专家获取古沉船的大致轮廓,就可以加快探摸潜水员们的工作效率”。 船头左侧钻取泥样 十米高吊架,入海三十米 这里竖起了10米高的吊架,主要由一台XY-I型钻探机从海底钻取泥样,这是目前探摸工作的又一主要任务。钻取泥样的工程主要由广东省地质物探工程勘察院负责完成,他们负责抽取海底50米深的淤泥做样本,每隔3米取一段样,昨天已经采集到海底淤泥30米深处,采集的样本将5个1米见方的木盒装满。 勘察院工程师丁文俊告诉记者,钻取海底不同深度的淤泥做样本,主要是为“南海一号”打捞核心环节中“下沉井”一步作准备:打捞队伍将采用“静压法”将钢制“沉井”压至海底淤泥中,罩拢“南海一号”的周身,然后“全盘托起”,所以必须提前掌握淤泥的承载力、硬度、灵敏度等指标,以确定下压中要施与的重力。据透露,今明两天之内,勘察院将把全部淤泥样本带回广州,大约一周后做出结果。 船内侧定位系统 测古船长宽,精确到分米 “南天顺”号除了船头区域的3个主要作业区域外,船的中部是工作人员的生活区,共分3层。 船舱一层:主要有8间住宿房,52个床位,还有一个小型客厅——4台方桌、1台电视,晚上风浪大的时候,不少船员会到这里看电视,节目很丰富,有央视、广东卫视,也有湖南卫视。 船上一层,主要是厨房、洗澡房、卫生间,船员们吃得不讲究,但十分注重营养搭配,10多天的海上生活常吃海鲜,让不少工作人员一看到蔬菜和猪肉就食欲大增。 船上二层,是会议室及指挥室,其中有一台精确的DGPS精确定位系统,“南海一号”周身淤泥清理完毕后,将由这台仪器完成古船的长、宽的精确测量,精确到1分米;还有一台传真机,每天接受从全世界各大气象站发回的气象云图,船长就是气象专家,可以根据这些气象云图分析出探摸工作海域最精确的天气信息。此外,二层后端是一个“减压舱”,每个从海底作业完毕的潜水员上岸后第一件事情就是到“减压舱”内减压半小时,以防得潜水病,船上还配备了一名专业的潜水医生,定期为潜水员们作身体检查。 据了解,“南天顺”号上近50名工作人员从探摸开始就没有离开过这片海域,每天的生活十分规律,无论海上的风浪有多大,船员们从早晨7点半到晚上7点半,工作不停息。10天以来,他们有每天工作10小时以上的沉默,也有发现文物时的欢呼雀跃。

【发表评论】

|

不支持Flash

|