中国人热衷于为教育买单(组图)

教育高消费的群体冲动

中国人热衷于为教育买单。

医疗花费是不得不,教育花费是心甘情愿。北京东北四环附近的一处楼盘项目,因打出“名校全程进驻”的广告,而掀起了抢购热潮。虽然此承诺未能写进购房合同,但家长仍火热咨询,其心态由此可见一斑。

一份名为《孩子的经济成本:转型期的结构变化和优化》的调研报告日前发布,从直接经济成本看,0至16岁孩子的抚养总成本将达到25万元左右;如估算到子女上高等院校的支出,则高达48万元;而估算30岁前的未婚不在读子女的总成本,为49万元。

一个广州人给儿子从小到大做了笔“预算”,如果按照名牌幼儿园、名牌小学、名牌初中、名牌高中、名牌大学以及出国深造的成长路线,养育孩子需要100万元。其中的教育支出包括学前教育费用1.092万元、幼儿园学费10.2万元、小学教育费18.6万元(含3万元赞助费)、中学教育费用16.8万元(含3万元赞助费)、大学教育费用4万元和留学教育费用30万元,总计超过80万元。

追求“教育GDP”的盲目冲动,使得政府和教育机构形成一种合谋。教育学者杨东平说:“高教管理追求的就是那些数字和政绩。有人称之为‘教育GDP’,就是规模、速度、科研成果、博士点这些指标化的东西。”

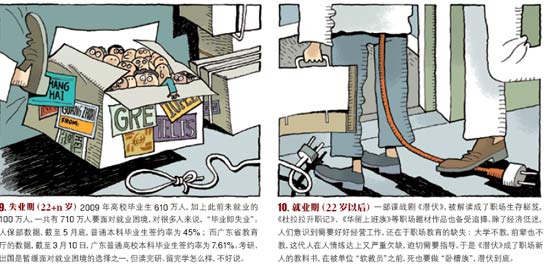

今年全国高考报名人数约1020万名,比去年减少近4个百分点。有人认为,高考报名人数减少是因为现在大学生就业压力增大,不少学生因此放弃上大学的机会。而教育部高校学生司副司长姜钢的说法是,高考报名人数减少最直接的原因是高中应届毕业生人数不断下降。

与此相对应的是,今年全国高校计划招生人数比去年增长4%,考生被高校录取的机会将更大,预计每100个考生中有62个会被录取。高校扩招的盘子和总量仍在增长之中。

这似乎让家长和学生松了一口气,终于不用千军万马过独木桥了,上大学不再是一个人生的分水岭。高考改变命运的时代一去不复返,大学毕业将迎来一个险峻的时期。

“就业难和高校扩招没有因果关系,甚至就整个国民受高等教育的比例,以及经济社会发展的总体需求而言,我们的大学毕业生不是多了,而是少了。”一位持这种论调的专家说,“大学以面向未来为使命。这并不意味着大学和市场脱节,而是要求大学尽最大努力去揭示那些左右市场的因素和力量,为人们的未来生活提供更好的参考意见,或者创造更好的条件。”

中国家长的困境

公众对于教育高成本与就业难的双重无奈现象无能为力,这一恶性循环还将继续。

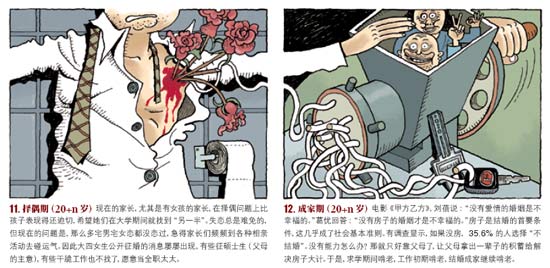

中国家长的教育大纲是:软教育、硬投入、争夺教育资源。现在正是9月份入学前的“活动期”,不少家长开始了他们最为忙碌的日子。一位家长因为孩子的入学年龄只差几天,而卡在那里入不了学,她不得不为孩子进入一家实验小学发愁:“中间人已经找好关系了,学校也一直答应着,但就是没有下文。”

即便是在北京偏远的郊区,民营性质的幼儿园也四处开花,但仍赶不上入园的速度,稍微好点的幼儿园早就爆满。几千元的入园费对于家长来讲,是一笔不得不给的投入。

但中国家长的教育大纲实在规划得不怎么样,包办孩子的教育战略,到为孩子选择一个他并不喜欢的大学专业后,终于出现了分裂:许多人在毕业时放弃专业改行了。

《家长是最好的老师》、《哈佛女孩刘亦婷》、《100个中国孩子的成功报告》,乃至新概念作文、奥数竞赛、国际才艺表演,每一项教育理念和教育实践的背后,都有中国家长的“教育成功学”在作祟。

望子成龙的中国家长播下龙种,收获的却可能是跳蚤。

那些不堪忍受教育体制的人,成为教育体制的外逃者,其中不乏成绩优秀的学生。清华大学博士生王垠就是其中的一个,他赞赏发明家EDWIN H. LAND的一篇演讲《伟大的年代》:“我认可他(年轻人)仅仅是个伟大的人,而非天才,他不可能跨越他专长的领域。他不会想到用几百年的时间缩短问题的解决办法。他不会突然说人民大众就是力量,那是天才做的事情。但是在他自己的领域内他会让事物发展并繁盛;他会因为在他自己的领域内帮助别人变得快乐。在这个领域内如果他没有取得成功,他会增加不应该被增加的东西。”

“自我实现”在中国的受教育者那里只是一个迷梦。他们只有在成人的那一刻起才拥有自我实现的愿望,在此之前,他们被家长包办,然后又被学校包办。这对他们而言是不得不走的一段弯路。

“无法成人”的“成人礼”是一张大学毕业证书,此后,他们被抛弃到自我奋斗的历程之中。就业和谋生只是其中小小的一页,当它翻过之后,人们才会明白,中国人的教育大纲需要重修了,而不仅仅是增加国学教育和艺术教育那么简单。

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

- 还孩子一个纯粹的童年 2009-06-01 10:41

- 单士兵:如今童年的欢乐是何等奢侈 2009-06-01 09:18

- 韩浩月:中国孩子缺少自己的文学童年 2008-10-21 10:02

- 儿童超前消费行为调查:被物欲过早侵蚀引担忧 2009-06-01 10:20

- 望子成龙不应拔苗助长 2005-06-07 17:25