湘江镉污染再调查:工厂关闭后的污染比之前严重

据株洲市环保局官员介绍,清水塘重金属治理项目一共涉及四大方面:工艺污染防治,历史遗留问题的处理,受污染土地的移民搬迁,企业的产业结构调整。“所有项目涉及到的资金全部到位将有400多亿。”清水塘重金属污水处理工程效果图。该工程将于2011年年底正式启用。届时工业废水直接排放湘江的现象将被杜绝。

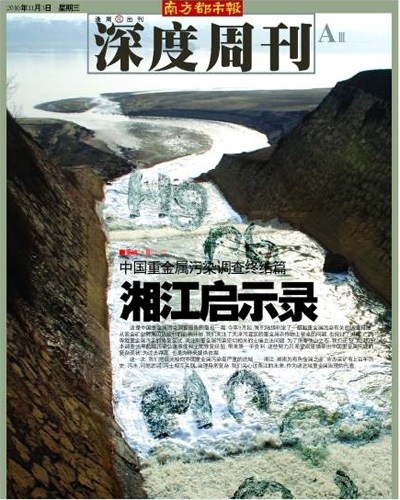

湘江北去,橘子洲头,尚未拆建的楼房里贴着防患“血吸虫病”的警告,更为严重的 是它的沉疴之痛,湘江流域集中了湖南省六成人口和七成左右的国内生产总值,亦承载了60%以上的污染,是目前中国重金属污染最为严重的河流。

数十年的污染史与治理史相伴相随,各路专家开出的药方也五花八门,但越治理越严峻的现状令人担忧,究其原因有三:一是资金空缺巨大;二是技术尚未成熟;三则涉及地域太广,政府与政府之间、部门与部门之间、政府与企业之间利益勾连复杂,并非一盘棋局。

今年夏天,由于境内企业污染严重,且不执行上级的淘汰关停指令,耒阳市被湖南省环保厅处以重罚并通报全省。这是湖南省迄今为止对县级政府作出的最严厉环境处罚。亦被认为显示了此次整肃湘江重金属污染的坚定决心。

在负重前行了半个世纪之后,7月,国家发改委环资司已经将湘江重金属污染治理纳入全国重金属污染治理试点。作为局部支流进入国家重点流域治理议题,湘江也算是开了先例。但前车之鉴犹在,此次由国家财政专项拨出的百亿治理经费,能否换来一剂良方?或是一如往常流入各类名目的钱袋之中,重疾湘江能否治愈?尚待观察。

镉污染阴影下

“不许种田,不给补偿,接下来,要怎么生活呢”

浏阳市镇头镇,离长沙市区不到70公里的小乡村。去年此时,数千名村民上街游行,抗议当地一家化工厂排放污染物质,造成5名村民死亡,数百名村民镉超标。这是2009年中国环境污染的标志性事件。

一年之后,阴影并未散去。

污染之源仍在村头山坡上,山下即是浏阳河,几公里后汇入湘江。相比一年前,这家已经停产的化工厂守卫更为森严,24小时有专人和狗把守,鲜有人知的是,这里正在进行一场实验。

2004年,当长沙湘和化工厂的民营企业在镇头镇双桥村建成投产时,这个村的宁静就已经被悄然打破。

政府声称他们引进的是一家“无污染、零排放”、只是“生产饲料添加剂”的企业。但这个谎言未能坚持多久,2006年,村民们发现郁郁葱葱的树林开始枯死,新买的铝锅煮过东西之后被“镀”上一层擦不去的漆黑色,部分村民相继出现全身无力、头晕、胸闷、关节疼痛等症状。

环境受到污染的后果愈来愈明显,村民们不断升级的质疑和投诉却未获得重视,直到2009年端午节,年仅44岁的双桥村村民罗柏林突然死亡。此后一个多月内,双桥村的另外4 名村民相继去世。经检测,他们体内的镉都严重超标。

谎言被彻底地揭穿。直至此时,湘和化工厂在生产过程中排放镉超标,造成了大范围镉污染的真相才被揭示。

企业责令停产,失职官员落马,环境治理展开,村民补助发放……一切后续工作看起来按部就班地进行,在2009年喧嚣的夏季之后,没有人再关注这个小村的生活。但对于镇头镇的村民来说,镉污染的噩梦并没有在那个夏季终止,而是延续至今。

“工厂关闭后的污染比之前还严重。”村民们的隐忧首先来自于政府新修的雨水处理收集池。

今年4月,为了防止工厂拆除后的剩余垃圾在雨水冲刷下对周边地区造成二次污染,政府在工厂所在处修了一座雨水处理收集池,池中雨水达到一定高度就由专门的管道抽取至池子上方的处理器进行净化处理,处理完再通过另外一根地下管道排放出去。

村民介绍说,收集池最开始是用砖头砌的,后来被雨水冲垮之后才换用铁板焊接制成。“池子很小,雨大的时候,池子根本盛不下,雨水就会漏出去。”

对此,浏阳市环保局局长王星辉的解释是,“工厂的危险废物都卖了,污染处理设备即使不运行也没有多大问题了。”

让村民不满的还有整治后荒置的农田。镇头镇的农田整治在今年2月展开,在撒过石灰,用推土机铲平后,工厂周边500米-1200米范围的农田如今全部荒置,稗草丛生,雨水冲刷之后,田地里积满了泥水,“说好有花木老板来接手种植花木,说好会给我们农田赔偿,半年过去了,人影钱影都没看到。”

对于村民来说,这里充满疑虑,但在当地环保部门看来,却是一场试验的开始。王星辉 称现在针对工厂及周边地区的一切措施都只是“正式治理前的保护措施”,他告诉记者,接下来的治理属于省环保厅湘江重金属污染治理的重点项目,方案已经交给 专门的环保公司在做,作为基层环保部门,他们“只做基层服务,按照上面的要求做简单的数据收集。”

对于这个扑朔迷离的“预算投资几千万”的治理项目,村民们并不了解,他们清楚的只是,田地不能耕种以后,他们失去了基本的生活来源,只能靠打工和亲友接济为生。

双桥村田地里新修的水泥水渠挟裹着 雨后沉积的泥水歪歪扭扭地伸向距工厂原址1200米的远方。村民老罗顺着水渠延伸的方向远眺,一面嘟囔着“豆腐渣工程”,一面感叹,“不许种田,不给补偿,接下来,要怎么生活呢?”

这并不只是一个村的迷惘。湘江流域长期生活在重金属污染阴霾之下的“双桥村”、“镇头镇”。湘江重 金属污染治理之路已经走过了很多年,成绩斐然,也困境依然。“双桥村们”的迷惘凝聚成一个巨大的问号,压迫和拷问着每一个湘江重金属污染治理环节的官员。

沉重的科研江湖

研究终于走上正轨,但底泥治理之路依旧困难重重

即使20年过去了,罗胜联教授依旧忘不了他第一次到株洲冶炼厂考察时看到的情形:

“酱油色的重金属废水混合着白色的石灰水从排污口滚滚流出,一天要排一万多吨。我看到的第一反应就是再也不想喝湘江水了。”

70年代初,国内解决重金属污染的方式一直是在酸性的重金属废水中加入石灰,使重金属离子在碱性环境下形成沉淀。这样的处理简单粗糙,虽然减小了重金属离子浓度,但是排放的废水总量并未减少。

“最大的问题就是处理后会产生大量的重金属氧化物、氢氧化物等废渣。”罗胜联把他当时在株冶看到的200万吨的废渣堆形容为“一座山”,“很吓人”,“如果这堆废渣里的重金属在雨水冲刷下全部流入湘江,造成的污染是不可估量的。”

在资金和技术捉襟见肘、环保理念极为匮乏的时代,这种方法成为了有色冶炼行业重金属减排使用得最普遍的一种方法。直到80年代末,我国对于工业污染治理的力度才开始加大。作为中国有色行业的“老大哥”,株洲冶炼厂这时也开始着急寻找新的减排出路,他们找到了湖南有色金属研究院,希望能寻找和实施更有效的重金属减排措施,实现废水的循环利用。这也成了刚刚转到湖南有色金属研究院工作的罗胜联接到的“第一单”项目。

“湘江的下游就是长沙,我们全是受害者。如果不治理好湘江,我们自己也永无宁日。”罗胜联带着他的团队把实验室搬到了株冶,在工厂驻扎了半年时间,忍着工厂里刺鼻的二氧化硫气味,日夜研究试验,“吃睡都在现场,几乎动都没动一 下。”

1993年,株冶实现了重金属废水重复利用综合技术的工业化运用,1996年,这项技术得以在湘江流域的有色金属冶炼行业 大规模使用。

“这项技术可以实现重金属废水70%到80%的回收,这是个什么概念?就是一年节省700万吨新鲜水,少排700万吨废水。拿锌来说,排放标准是5mg/L,一年少排700万吨水,就是少排350公斤锌。”2005年,罗教授的团队凭借这项科研获得了国家科技进步二等奖。

“如今的生物方法甚至可以使重金属废水的回收率达到95%以上。”罗教授相信在技术上实现湘江重金属“零排放”的那天已经不远了,但对于现实,他却不太乐观得起来。

“首先,湘江流域杂七杂八的排污口太多了。由于地方势力和地方经济的保护,各种违法运营的小冶炼厂对湘江造成了严重污染。另外,长期以来巨大的污染积累也是湘江重金属污染为什么没有得到根本解决的原因。”

和减少新污染比起来,在湘江流域重金属污染这本沉重的账本上,我们更难偿还的是久 已欠下的历史罚单。

仅以湘江霞湾港段为例,由于长期受有色金属冶炼厂和化工厂的污染影响,在新霞湾排污口下游形成了一个明显的高浓度镉和高浓度铅污染带。底泥含镉量最高值达359.8g/kg,是《土壤环境质量标准》一级标准限定值的1800倍;底泥含铅量最高值达1827.6g /kg,是《土壤环境质量标准》一级标准限定值的52倍。

而湘江流域受到重金属污染的土地更是面积巨大。早在我国第2次土壤普查 (1978-1986年)时,湖南省矿毒污染型稻田面积就达到6700公顷。随着采矿业的发展和洪水携带传播,矿毒污染面积不断扩大,1998年全省矿毒 田面积增加到11300公顷。湖南全省受重金属污染的土地面积达28000公顷,占全省总面积的13%。

面对着触目惊心的污染数据,从事湘江底泥治理和生态修复研究工作的湖南大学环境院杨朝辉教授心里很忐忑。“现状很严重,霞湾港一带受重金属污染的底泥平均是2m深,最深的有4m 左右。但是对于重金属底泥污染的治理,却是近几年才开始关注,国外国内都没有经验借鉴,我们的研究可以说是首创性的。”

杨朝辉的忐忑还有更直接的来由。2006年,株洲霞湾港在清淤过程中由于水利施工不当,导致含镉严重超标的底泥和污水排入湘江,使得湘江株洲霞湾港至长沙江段水质 受到不同程度的污染。

这次污染事故使得大家对于底泥治理的心弦绷得更紧了,“也正因为这起事故,国家对于湘江的重金属治理更为重 视。”

2008年10月26日,“湘江水环境重金属污染整治关键技术研究与综合示范课题”正式通过国家评审,列入了国家“十一 五”重大专项之水专项课题,成为了除“三河”、“三湖”、“一江”、“一库”国家水污染重点控制区域外,少数被列入水专项的课题之一。这也意味着湘江流域 重金属污染整治问题正式获得了国家支持。

杨朝辉正在做的霞湾港的底泥治理项目也被纳入了这一课题,获得了国家的500万元的资金投入,这是他从2004年做湘江底泥研究到现在第一次有了专项的国家经费支持。

研究终于走上正轨,但是底泥治理之路依旧困难重 重。

“因为没有任何前期研究经验,我们甚至没有底泥治理的专项标准可以参照,实验成果也没有专门的权威部门来认可。究竟底泥里的 重金属含量达到多少才符合要求?究竟我们的研究可行不可行?没人告诉我们。”

“要得到认可就要实践操作,但是2006年的污染事故发生之后,让大家对于底泥治理都相当谨慎,不敢轻易去动。”捧着已经出炉的初期研究成果,杨朝辉和他的团队有些尴尬。比起研究的窘境,更让他们头疼的还有底泥治理过程中的技术操作问题。

目前针对底泥治理有原地修复和异地修复两种对策,对于污染严重的霞湾港地段来说,异地修复由于能够直接移除底泥中的重金属隐患,因而更加受到推崇。

但是,一旦移除底泥,底泥的去向就成了问题。按照杨朝辉的项目规划,霞湾港一带需要清理出来治理的底泥大概是5万立方米,也就是大约5万吨。体积这么庞大的底泥如果不找到一个安全系数较高的地方来填埋,今后将是造成二次污染的重 大隐患。

“而且底泥治理和生态修复的费用非常高,即使技术达到了,要马上投入运用,也不太现实。”杨朝辉如今每个星期都要去霞湾港一趟,调研采样,分析水质,他们在努力地寻找更合适更经济的治理方案,赶在2011年年底,拿出最后的研究成果投入工业化运用。

而能否在这之前找到湘江底泥治理和生态修复的最佳答案,他也不知道。

|

|

|

|