范敬宜享正部级待遇晚年生活简朴 系范仲淹后人

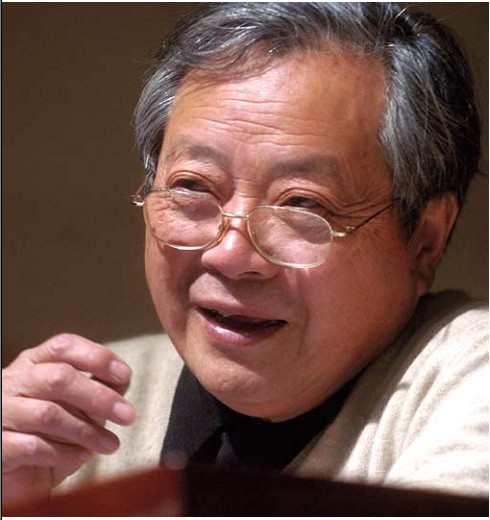

范敬宜。

范敬宜。

1981年范敬宜采访时照片。

1981年范敬宜采访时照片。

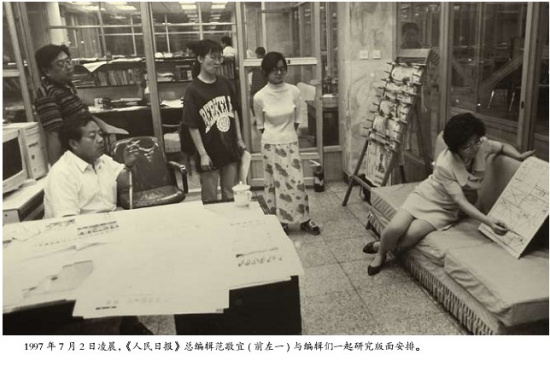

1997年范敬宜与编辑安排版面。

1997年范敬宜与编辑安排版面。

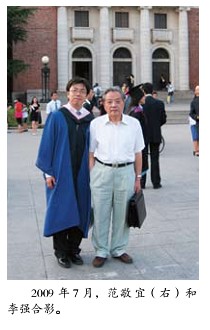

2009年范敬宜与李强合影。

2009年范敬宜与李强合影。

新闻大师范敬宜

这位《人民日报》原总编辑,童年自办手抄报,一生笔耕不辍,被誉为真正的“新闻赤子”

11月13日,《人民日报》原总编辑、新闻界的老前辈范敬宜同志走了。熟悉他的人忘不了他生前说过的那句话:“我的新闻生涯没有什么太传奇的色彩,中间也充满了很多曲折,但有一条我一直没有改变:无论在怎样的环境下,我都没有中断写稿……如果有来生,我还要当记者。”

范敬宜给家人、同事、同行和学生们留下的,不只是悲痛,更多的是财富。这位值得所有新闻工作者尊敬的老前辈,一生都在书写传奇。而传奇的背后,正是他对新闻事业的热爱与追求。

“这个孩子最多活到20岁,不能再上学了”

1931年,范敬宜出生在江苏吴县,是北宋著名政治家、思想家、军事家、文学家范仲淹的第二十八代孙。范敬宜的父亲范承达和著名报人邹韬奋是同班同学,毕业于上海交通大学;母亲蔡佩秋出身书香门第,曾师从民主革命家、思想家章太炎;外祖父蔡晋镛是晚清举人,曾赴日本考察教育,是新式学堂——苏州草桥中学(今苏州一中)的首任校长,培养出了文学家叶圣陶、俞平伯和历史学家顾颉刚等。

范敬宜从小就继承了书香门第的家风,没有多少奢侈的享受,但身边从来都不缺书。可以说,他的少年时代是在书香诗韵的浸润中度过的。

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。不久,日军开始进攻苏州。在一片狂轰滥炸声中,父亲带着还没读完小学一年级的范敬宜和其他家人,连夜逃至城外的光福镇。范敬宜曾回忆说,那时,一家人无处可逃,只好租住在一间棺材铺的阁楼上。当年11月,苏州沦陷。一家人回到城里时发现,家里已被日军洗劫一空。39岁的父亲悲愤交加,吐血身亡。范敬宜永远也忘不了那个场景:就在父亲与世长辞的那间屋子隔壁,烧杀抢掠后的日本军人正在疯狂地喝酒庆祝;而墙的这边,祖母和母亲“搂着浑身颤抖的我和姐姐,守着年轻父亲的遗体,不敢点灯,不敢哭泣”。

1938年,父亲去世后的第二年,范敬宜跟随祖母、母亲和姐姐来到上海,与留美归来、终生未嫁的两位姑姑住在一起。不久,他被查出患有肺结核、心脏病和肾病。医生曾预言:“这个孩子最多活到20岁,不能再上学了。”

休学在家的范敬宜,没有放弃学业,在母亲和姑姑的指导下,开始苦读四书五经。读书之余,他的一大乐趣是看报。据范敬宜生前回忆:“那时我在上海,几乎所有的新闻报纸都看,比如当时的《申报》、《大公报》、《文汇报》、《新民报》以及各种小报。”从那时起,他就对报纸产生了浓厚的兴趣。

一天,范敬宜突发奇想,要自己办一份家庭手抄小报,来记载邻里小事,“秘密发行”给左邻右舍。他照着《申报》和《大公报》的样子,依葫芦画瓢做标题、写内容、排版,并给“报纸”起名为《静园新闻》。“有几次,我看到邻居家一位姓王的外国通讯社记者,晚上下班后经常在弄堂口偷吃一碗馄饨,边吃边东张西望,生怕别人发现。我就写了篇‘报道’登在头版头条,题目叫《王大胖背儿女偷吃馄饨》,然后塞到他家的门缝里。他看了大发雷霆。有一天终于‘东窗事发’,事主上门兴师问罪。母亲只好赔礼道歉。最后王大胖悻悻地扔下一句话:‘这孩子将来非闯大祸不可!’”

1945年抗战胜利后,凭借深厚的文化功底,范敬宜考入国学大师唐文治创办的无锡国学专修学校,在那里打下了扎实的国学基础。3年后,18岁的他又以优异成绩考入上海著名的教会学校——圣约翰大学中文系。鉴于他的实际水平,学校特批他直升3年级。

但在大学期间,范敬宜最喜欢的是新闻系的课程。他总往新闻系跑,因而该系的学生几乎都认识他。后来,文学院院长、新闻系主任黄嘉德成了他的启蒙老师。而且,新闻系主办的校报,还破例吸收他为编辑。

“只有平易,才能近人;只有近人,才能感人”

1951年,范敬宜大学毕业。在魏巍《谁是最可爱的人》的感召下,他瞒着家人来到东北,想在硝烟弥漫的战场上当一名战地记者。与他同行的还有他的大学同学吴秀琴。日后,两人成了患难与共50载的夫妻。

在东北落脚后,范敬宜被安排到《东北日报》(今《辽宁日报》的前身)上班,担任助理编辑。一位报社领导曾说他这个上海来的“洋包子”未必干得过“土包子”。要强的范敬宜不甘落后,在工作、生活上一直非常努力,立志要成为一名坚定的无产阶级新闻战士。

然而,这位怀揣梦想的年轻人,很快就被兜头浇了一盆冷水。1957年,因为两篇杂文,范敬宜被打成“右派”,到农村接受劳动改造。1966年,“文革”开始后,范敬宜又被批斗了两年多。此后,他们全家被“流放”到辽宁省西部最贫困的建昌县大北沟村插队落户,一去就是l0余年。

当时,村里人都知道范敬宜是从省城来的一个“右派”,因而不敢轻易与他接触。于是,山梁上一间孤零零的小土屋成了他们的家。范敬宜曾回忆说:“我去时正好是12月,那间房子的门窗残破不全,天一黑,一家四口就早早挤到小土炕上。那么冷的天,风呼呼地刮,只好把窗户用报纸糊上,拿一床棉被挂在门上挡风。印象最深的是,炕边还放着一口大黑棺材。”

曾在建昌县和范敬宜共事过的薛慧勤女士告诉记者:“在那样艰苦的条件下,他始终是笑呵呵的,和乡亲们一起一身泥、一身汗下地劳动,担粪、挑尿样样都不落下,做得一点儿不比农民差,连村里监督他改造情况的农民都说,‘数老范干得最好!’”不过,那段日子里,范敬宜最大的心愿还是当一名编辑——为工厂或者农场出墙报。后来,建昌县县委书记发现了这个人才,把他调到了县里。在县里工作期间,他跑遍全县各个公社和大队,掌握了大量的第一手材料。当时,县委的许多文件和重要报告,都是他撰写的。他还利用业余时间,不断进行创作,不能用真名发表就用化名;连化名也不能用时就不署名。那段岁月里,他的写作功底不但没有荒废,反而有了很大长进。

1978年秋天,范敬宜在时隔21年后,重新回到自己钟爱的新闻工作岗位。虽然此时的他已年近半百,但“浑身似乎有使不完的劲儿”。此后几年的大部分时间,他都泡在基层,1983年出任《辽宁日报》副总编后,仍经常在田间地头和农民唠嗑了解情况。在他看来,当记者就要冲破框框,放下架子,和老百姓打成一片,向他们学习如何说话。他说:“只有平易,才能近人;只有近人,才能感人。”

1979年春,社会上刮起了一股否定十一届三中全会精神的“冷风”,说是“改革搞过头了”。有一段时间,《辽宁日报》收到的来稿,几乎都是“某某党支部率领群众回击资本主义势力”的内容。为了弄清真相,范敬宜回到他最熟悉的建昌县进行调研,后来根据所见所闻,实事求是地写了一篇《莫把开头当过头——关于农村形势的述评》,刊登在1979年5月13日的《辽宁日报》上。

没想到,文章见报的第三天,正在建昌县某村采访的范敬宜,突然收到当地一位宣传干事的“情报”:“今天中央人民广播电台全文广播你的文章了,人民日报在一版头条转载,还加了很长的一段编者按!”当时,范敬宜的第一反应是“完了!又闯祸了!”他赶紧搭了一辆卡车,赶到县城收听新闻重播。他听到,播音员用铿锵有力的语调播送人民日报的编者按:“……作为新闻工作者,要像《辽宁日报》记者范敬宜同志那样,多搞一些扎扎实实的调查研究,用事实来回答那些对三中全会精神有怀疑、有抵触的同志。”听到这里,范敬宜百感交集,一时热泪盈眶……

在那个年月,敢把初露萌芽的农村生产自主权称作“开头”,敢把强大而无形的阻力概括成“视改革为‘过头’”,是需要很大勇气的。很多人都为范敬宜捏一把汗。他后来回忆说:“有很多同志问我,那时怎么会有这么大的勇气,怎么会这么大胆?我只有两句话:一个叫‘有恃无恐’,是我自己知道是真正反映广大人民群众的心声,不是我杜撰的;一个叫‘无知无畏’,是我当时并不了解上层有这么复杂的斗争。”

“你作为领导,必须把担子、把责任承担下来”

一回到新闻岗位,范敬宜就站到了这个行业的前头。1986年,他被任命为《经济日报》总编辑后,在全国率先推出个人专栏,带头写稿。这个在今天看起来很平常的举动,在当时却是比较大胆的,有人因此批评说这是“个人主义、名利思想”。

作为总编辑,范敬宜常能听到一些“小报告”:某某人有“毛病”,某某人文风不怎么样,等等。对此,他后来总结了两句话:“人不求全,求全则天下无可用之材;文不求同,求同则天下无可读之章。”

范敬宜是一位责任感很强的总编辑。他曾经因为《经济日报》的发行量掉了2万份,把自己关在办公室里反省、自责。他还强调,领导要敢于“担担子”:“新闻工作是有风险的,出问题是很正常的。有时,比较尖锐的东西登出来以后会遇到种种问题,有的人告状,有的人批评。这时,你作为领导,必须把担子、把责任承担下来。最怕当总编辑的到这时候说自己不知道,那就会给记者留下一辈子的创伤。”

了解范敬宜的人都说,他是一个性情中人。他对新闻不只是“喜欢”,简直就是“酷爱”。1975年,他随一批农村干部到山西大寨村取经。路过北京时,他到人民日报社看望一位老同志,但没找到对方。看天色已晚,他就站在人民日报社门口的报栏前,看了一整夜的报纸。当时,他望着报社内一个个灯火通明的窗口,心想:“在这里工作的人该有多幸福啊!可惜我永远不会有这种幸福了!”他当时不可能知道,多年以后,他会梦想成真。

1993年,范敬宜出任《人民日报》总编辑。曾在他身边做过多年秘书的现人民日报社理论部副主任郑剑回忆说:“范敬宜是真正的‘新闻赤子’。‘忠诚、热爱、献身’这三个词用在他身上不是空话,非常贴切。”郑剑还说,范敬宜做总编辑期间,笔耕不辍,对各种题材的新闻形式都有所实践。同时,他非常善于组织大型报道,策划了很多大规模、全景式的报道,打了很多很漂亮的“战役”。1994年1月,他组织策划的大型专题《来自东西南北中的报告》,挑选山东、甘肃、广东、辽宁、河南5个省的有关情况进行报道,反映了我国改革开放所取得的成就和遇到的问题。后来,这组报道被新闻界称为人民日报在新闻改革中打出的“优势牌”。直到现在,郑剑还能背出范敬宜给文章拟定的标题:“标题都是范总亲自改的,写山东的叫《登泰山更知天下阔》,写甘肃的是《力挽春风度玉关》,写广东的叫《改到深处是产权》……”

在人民日报社任职期间,范敬宜经常告诫记者们不要只盯着人民日报,“而要看到960万平方公里”。这是因为,他有一个铭记了一辈子的教训——1956年,辽宁省举办了一次业余文艺汇演。演出的第三天,范敬宜根据领导的要求,前去采写某纺织厂歌咏队的经验。由于没来得及在演出现场进行采访,他就找到那支歌咏队的队长进行间接采访。那位队长告诉他:“我们车间里到处能听到歌声。”据此,他写了一篇题为《车间处处闻歌声》的文章。哪知文章见报后,很快就有群众来信举报说,记者没来厂里采访,车间里根本不让唱歌,那是违反劳动纪律的……范敬宜后来专门为此作诗一首,对那些工作作风浮躁的现象提出善意的批评:“朝辞宾馆彩云间,百里万里一日还。群众声音听不到,小车已过万重山。”

“新闻工作我还没有做够,有些经历可以传授给年轻一代”

在新闻战线奋斗了一辈子的范敬宜,本可以“光荣退休”,但在古稀之年,他又投身到新闻教育领域。2002年,他成为清华大学新闻与传播学院的首任院长。从此,他有了一个新的称呼:范爷爷。范敬宜生前曾说,他到清华大学教书的原因很简单:“新闻工作我还没有做够。虽然我没有新闻教学的经验,但几十年的新闻生涯,有甘有苦,有些经历可以传授给年轻一代。”

李强曾是范敬宜的学生,如今就职于人民日报社。他在缅怀这位恩师时说:“那时,范爷爷给本科生上两门课,分别是《新闻中的文化》和《新闻评论》。院长亲自给本科生上课,这是非常少见的。”李强还记得,范爷爷在讲台上一亮相,浓浓的书卷气就扑面而来。“他会在课堂上用安徽桐城派的古韵念一段先祖的《岳阳楼记》,有时讲到高兴处还会唱一段昆曲。每次上课,范爷爷都会拿着厚厚的一摞材料。他不会用电脑,所有的教学内容都是他用钢笔写在白纸上。”最让同学们开眼界的是范爷爷批改的作业,上面圈点得密密麻麻,一如当年他在报社批改记者的稿样。“这些都可以保存起来当文物了。”

范敬宜的言行甚至影响到了学生们的人生。2005年,读大二的李强在寒假期间写了一篇题为《乡村八记》的调查报告,揭示了某县一个示范村的表面政绩和数字水分,以及县城食品工业的萧条衰败和县城宾馆的畸形繁荣。报告里还涉及了农民增收难题、税费改革、村官选举等诸多问题。指导老师看完李强的调查报告后赞赏不已,把它送给了范敬宜。很快,范敬宜写了整整两页的评语:“我怀着惊异的心情,用了整整一个晚上和一个早晨的时间,一口气读完了李强同学这篇农村调查报告,内心受到强烈的震撼。他在文中所提出的问题和建议,不仅对农业部门,而且对教育、文化、卫生等部门乃至各级党政领导部门,都有相当的参考价值……”后来,范敬宜把这篇调查报告寄送给了国务院总理温家宝。一个多月后,温总理回信说:“一位二年级的大学生如此关心农村,实属难得。”李强告诉记者,温总理和范爷爷的评语,就是他今后生活和工作的动力。

“他特别热爱生活,在最后的日子里,也希望有质量地活着”

出任《人民日报》总编辑后,范敬宜开始享受正部级待遇。然而,晚年的他,生活上一如既往地简单、朴素,吃、穿、住、用、行都不讲究。他早年的同事薛慧勤说,范敬宜只有一套出席正规场合时才穿的西装,还是陪领导人出访时公家给置办的;他用的手机是最简单的一款,还经常自动关机。近两年,儿女给他请了小时工,可他和老伴平时还是坚持自己搞卫生、做饭。他家里布置得也很简单,房间没装修过,大部分家具也是多年前购置的。今年5月,薛慧勤与范敬宜见了最后一面。“以前聊天时,他常常笑谈一件事——某年两会期间,他在去人民大会堂的路上,被一个问路人喊了一声‘老头’。他说这个称呼他不爱听,因为他觉得自己还年轻得很呢!可这次见面时跟以往不同了,他反复提到县里(指建昌县)的几位领导都过世了,自己的身体也不如以前了,情绪有些低沉……”

今年8月,范敬宜被查出胆囊癌晚期。他的儿子范迅告诉记者:“父亲身体好的时候,还骑着自行车到处跑。家里买东西都是他包办,因为他想了解民生和市场价格变化。住院前,他连续高烧4天后才被家人发现。他瞒着我母亲,自己偷偷量体温、吃药,发着烧还陪母亲去门口的商场买东西……父亲是一个很能扛的人,总觉得自己能扛过去,不想给家人添麻烦。”

范敬宜住院期间,妻子曾问他“现在最想要的是什么?”他感叹道:“我想要‘自由’!”“父亲在医院里干什么都有医生监护,走路要人扶,吃饭要人帮,甚至上卫生间都要护工或家人陪伴,因为手上都是针管,想动也动不了。实际上,他就是想回家过正常人的生活。”

11月13日,范敬宜安详地走了。“我觉得可能是冥冥之中有神灵保佑吧。按理说,他这个病会很痛,但父亲走得很平静。他走了,没有被癌细胞折磨、吞噬的痛苦,像是睡着了一样。这也是对我最大的安慰。”范迅说,“父亲给我留下了很多值得思考、需要沉淀的东西。可现在对我来说,回忆是一件很痛苦、也很残忍的事。”在范迅眼中,父亲很乐观,“即便最最困难的时候,他也从来没有放弃过……他特别热爱生活,在最后的日子里,也希望有质量地活着!”

范敬宜 江苏苏州人,生于1931年。1951年毕业于上海圣约翰大学中文系。1951年开始从事新闻工作,历任《东北日报》和《辽宁日报》编辑、农村部副主任、主任、编委等职务。1978年加入中国共产党。1983年出任《辽宁日报》副总编辑。1984年出任文化部外文局局长。1986年出任《经济日报》总编辑。1993年出任《人民日报》总编辑。1998年起任第九届全国人民代表大会常务委员会委员、人大教科文卫委员会副主任委员。2002年4月被清华大学聘为新闻与传播学院院长、教授。兼任中国新闻摄影学会会长、中国新闻文化促进会会长、中国人民大学新闻学院和武汉大学新闻学院兼职教授、中国社会科学院研究生院新闻系博士生导师。