中国茶的全球化演进史:有容乃红茶

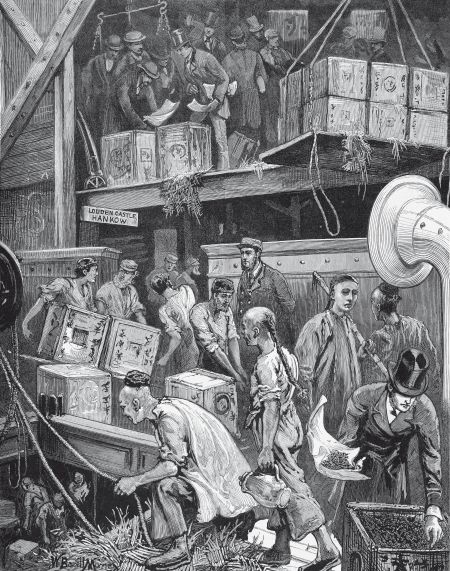

1877年的伦敦码头,中国工人从货船上搬运茶叶

1877年的伦敦码头,中国工人从货船上搬运茶叶

查理二世皇后凯瑟琳

查理二世皇后凯瑟琳

20世纪初,搬运茶叶的中国茶贩

20世纪初,搬运茶叶的中国茶贩

1943年3月,美国政府专家检查从英国运来的茶叶样品

1943年3月,美国政府专家检查从英国运来的茶叶样品

那位对历史动力有着深刻洞见的布罗代尔认定:“任何文明都需要奢侈的食品和一系列带刺激的‘兴奋剂’。”——自12世纪与13世纪欧洲人迷恋上香料和胡椒之后,17世纪,中国茶作为影响文明力量的“奢侈品”,开始登场。之后的演进,印度阿萨姆茶园种植主的后代麦克法兰在其最新出版的《绿金:茶叶帝国》里,比较茶叶、咖啡与可可三种世界性饮料后认为:“只有茶叶成功地征服了全世界。”

◎李鸿谷

1662年5月13日,14艘英国军舰驶入朴次茅斯海港。船上最尊贵的乘客、葡萄牙国王胡安四世的女儿凯瑟琳·布拉甘扎下船后,给她的未婚夫查理二世写了一封信,宣布她即将到达伦敦。那天晚上,伦敦所有的钟都敲响了,许多房子的门外燃起了篝火……英国人对皇室的兴趣,确实历史悠久。这个故事的记述者最乐意表达的八卦细节是:那晚,查理二世却在他的情妇、已经身怀六甲的卡斯尔·梅因夫人的家中吃晚餐。她家门外没有篝火。

据说,查理二世是在一大笔嫁妆的诱惑下缔结这场婚姻的。葡萄牙国王承诺给他50万英镑,他不顾一切地要得到这笔钱,以偿还他从英联邦政府那里继承的债务以及他自己欠下的新债务。6天后,他赶到朴次茅斯港,和凯瑟琳举行婚礼时,生气得差点要取消这个婚姻:凯瑟琳只带来葡萄牙承诺的嫁妆的一半,而且,即使这一半的嫁妆也不是现钱,而是食糖、香料和其他一些准备在船队抵达英国后出卖的物品……

凯瑟琳的物品里,还包括一箱子茶叶。她是一个有饮茶嗜好的人。

这个故事,在一个中国读者读来,不免好奇,凯瑟琳当年所好,是红茶,还是绿茶?或者换言,从遥远的东方去到欧洲的中国茶,作为一种历史动力,如何改变世界,又如何改变自身?这是真实的疑问。只是,茶无语,需要被述说。

在凯瑟琳成为皇后的第二年,一位英国诗人为她写下了这样一首祝寿诗:

维纳斯的香桃木和太阳神的月桂树,/都无法与女王赞颂的茶叶媲美;/我们由衷感谢那个勇敢的民族,/因为它给予了我们一位尊贵的王后,/和一种最美妙的仙草,/并为我们指出了通向繁荣的道路。

茶甫登场,即被诗人神话。英国茶业专家罗伊·莫克塞姆在其所著《茶——嗜好、开拓与帝国》一书里,将这个故事列为英国的茶传奇的开端:凯瑟琳将饮茶变成了宫廷的时尚,随后这一习惯又从宫廷传播到了时髦的上流社会。

中国茶进入欧洲,一般论述始自1606年,荷兰人首先将这种“仙草”作为商品进口到了欧洲。何时进入英国?迄今,多数论述皆引自马士所著《东印度公司对华贸易编年史》:1664年,东印度公司董事用4镑5先令购买了2磅2盎司送给国王,这些茶叶大概是从荷兰或船员中购得的。不过,在最新出版的《茶》这本专著里,罗伊查找大不列颠档案,发现:1664年东印度公司下了第一笔订单,从爪哇运回100磅(1磅相当于0.4536公斤)中国茶叶。结合着凯瑟琳的嗜好,以及诗人一年后即写出的赞美诗看,这一说法更可靠。以一位嗜茶者的饮量以及她推动的宫廷时尚而论,2磅茶,不足两斤的进口量,如何能够满足需求?

至少目前,尚没有直接材料证明凯瑟琳皇后所好是红茶还是绿茶。直到1715年,红茶、绿茶才有分别,并被记载。中国学者仲伟民在其所著《茶叶与鸦片》里考证:以这一年为界,此前供应英国的几乎全是武夷茶,价格很贵,平民消费不起。之后,低价绿茶在英国市场出现,因此茶叶消费迅速增加,很快成为全民性饮料。

按此间接证据,凯瑟琳所好当为红茶?这种推测,仍显粗疏,还需细细思量。

简单看,茶在英国宫廷成为时尚时刻,在当时的中国,茶业也正处于转折之际。纵看中国历史,汉代以来,“盐铁”系政府专卖;而唐宋,则由“盐茶”取而代之。所谓“茶马”贸易,即以茶易马——对于中原主政者,“彼得茶而怀向顺,我得马而壮军威”。茶当然是国家战略物资,必须国家专营。只是到了清朝,前朝的边境已成为清朝的内地,曾经的化外之地已为本朝的疆土,因而清一朝完全有条件组织有计划的养马,没有必要通过茶马贸易来获取马匹了。1668年,康熙裁去茶马御史——此后,茶在中国,由国家专营而自由贸易。此刻,茶之外需逐渐生成,中国茶业,格局遂变。

中国茶自唐兴以来,真正制茶技艺的革命性变化,发生于明朝初年。朱元璋厌恶过去的龙凤团茶——前朝的贡茶,太过耗时费工,于是取消这种团茶,要求以散茶进贡。经明一朝,散茶尤其是绿茶及其制作技艺日益成熟,传承至今。清康熙取消国家专营,自由贸易之下的中国饮客,当然以散茶为主。只是,茶马贸易的国家专营制度虽已取消,但边疆贸易不衰更盛——嘉庆年的《四川通志》记载:乾隆年间每年远销康藏地区的边茶达1230万斤,而嘉庆年间则上升到1416.8万斤。此间,晋商亦将茶叶生意做到了俄罗斯,恰克图成为贸易市场。无论输往俄罗斯的外贸茶,还是进入康藏的边贸茶,没有例外,属中国茶里的“紧压茶”,一般称黑茶或者砖茶。那么,这是荷兰人或者英国人最初从中国进口的茶叶类型吗?

当然不是,18世纪初,英国人关于茶的记录里,始有红茶绿茶之别。而往前追溯,罗伊·莫克塞姆认定,欧洲最早提到茶,系1559年威尼斯出版的《航海与旅行》,波斯人告诉这本书的作者:“Chai catai(中国茶),它们有的是干的,有的是新鲜的,放在水中煮透……这种东西在喝的时候越烫越好。”无论波斯人还是欧洲人,他们所观察到的中国人的饮茶习惯,粗叶制成的“紧压茶”自然不是中国人的所爱。相信,当他们需要将这种“仙草”输入欧洲时,所选自然是中国日常饮用的绿茶与红茶。

那位将茶叶作为嫁妆的凯瑟琳,将茶带进英国后,中国茶从英国开始,与世界有了一种极其奇妙的结合……按统计材料:18世纪的第一年,英国茶叶的消费量,即使加上走私茶,也不到10万磅;而到了该世纪的最后一年,茶叶的消费量达到了2300万磅,增长超过200倍。这个世纪,正是英国工业化的启动年代。茶叶消费量,到了19世纪末,英国则又增加到1.36亿磅(1879年)。

最初,中国茶进入英国的时候,其零售价格为每磅大约3英镑。当时一位熟练的手工艺人每周的收入一般未超过1英镑,而体力劳动者则只有40便士。而到了18世纪末期,一个典型的英国体力劳动者每星期要购买2盎司(1盎司等于28克)的茶叶,加上购买用于加入茶中的食糖,其费用占了家庭收入的10%。比较之下,对于一般英国家庭,肉的支出为12%,啤酒为2.5%。由此可见茶之于英国人的价值。当然,茶的英国传奇,并非统计数据增长这般顺利。攻击它,曾经也是潮流之一,18世纪一位颇有名的英国慈善家写道:“当普通民众不满足于自己国家的健康食品,而要到最偏远的地区去满足他们邪恶的味觉的时候,那么可以想象,这个民族已经堕落到了何等愚蠢的地步!”只是,很快,这种攻击烟消云散。

那位对历史动力有着深刻洞见的布罗代尔认定:“任何文明都需要奢侈的食品和一系列带刺激的‘兴奋剂’。”——自12世纪与13世纪欧洲人迷恋上香料和胡椒之后,17世纪,中国茶作为影响文明力量的“奢侈品”,开始登场。之后的演进,印度阿萨姆茶园种植主的后代麦克法兰在其最新出版的《绿金:茶叶帝国》里,比较茶叶、咖啡与可可三种世界性饮料后认为:“只有茶叶成功地征服了全世界。”

那么,我们回到凯瑟琳作为皇后的那个时代——她如何得到一箱中国茶?

在英国东印度公司被政府解体之前,这家起家于运输远东香料的英国公司,在相当时间里垄断着中国茶叶生意。在它的年度运输量里,多数时候茶叶占到80%~90%的份额,偶尔竟能达到100%。但是,将一船中国茶运到英国,并不容易。一般描述:东印度公司使用一种极为结实、粗短和笨重,被形容为中世纪古堡与库房的杂交物的船来运送中国茶叶——通常,这种船在1月份离开英国,绕过非洲好望角,然后乘着东南季风航行,在9月份的时候到达中国。那时候,茶叶已经收获,如果运气好,他们可以在12月份满载着茶叶起程回国。回国时,这些船往往沿着迂回曲折的路线航行,一切取决于风向……如果顺利,他们可能会在次年9月份到达英国,一般更可能在12月或更晚到达。这样,整个往返旅程一般需要整整两年时间。而如果他们在中国延误了时间,未能赶上当年的东北季风,他们只能等待第二年的季风,要再耗上一年时间,才能回到英国,往返用时则将超过三年。

一年乃至两年前的中国新茶,无论如何,其香气与滋味也将损耗。即使如此,从当年英国的茶广告——“几乎可以与最好的进口武夷茶相媲美”——可以看出,中国“武夷茶”仍是品质象征。

无论是对中国人习惯的观察与模仿,还是自己的味觉感受,英国人当然一如中国人,对新茶有着异乎寻常的迷恋。这种迷恋所诞生的最富戏剧性的故事,则是运茶的快速帆船比赛。1849年,美国人制造的快速帆船“东方号”(Oriental),从香港出发,只用了97天即到达伦敦,比东印度公司的笨拙的船只快了3倍。伦敦轰动。运茶快帆竞速赛,又引发了另外一场角逐:下注赌哪艘船更快到达。最高峰时,有40艘快帆参加比赛,赌资甚巨。苏伊士运河开通后,这种激荡人心的快帆比赛,终告结束。中国唐朝建立贡茶苑,其目的之一,即须清明节前将新茶送到。这一奢侈性爱好,传到欧洲,演变的故事更夸张。新茶至上,不分中外。后来,印度茶取代中国茶供应英国,其品质最高的大吉岭红茶,仍以新茶为上展开运输的竞争,虽然就品质而言,“第二次绽出的大吉岭茶叶”远胜于“初次绽出的大吉岭茶叶”。

新茶至上,这一饮茶者的隐蔽基因,之于中国人,所谓新茶,绿茶而已。1934年,中国现代茶业先驱吴觉农先生领导的一份全国性取样调查——涉及当时全国22个行省,中国茶叶消费的普查性调查表明:中国人消费茶叶的种类,一半以绿茶为主体,一半为红茶。但如果更仔细研究这份调查,凡以绿茶为消费主体的,皆为产茶省份。运输之便利与否,是决定选择何种茶叶种类的重要因素。另外,这份调查提供的中国人均茶叶年消费量为1.2斤,大约相当于同期英国人均年消费量的1/10。

绿茶与红茶之分别,尤其是饮者味觉选择与味觉依赖,才是我们真正需要研究并理解奢侈品作为历史动力的核心所在。凯瑟琳皇后那箱茶叶,是红茶还是绿茶,作为一种指代,一个近乎玩笑的好奇,放诸茶的全球性演进格局里,改变世界的,甚至是无人意识到的微观的群体性味觉偏好。这是这种好奇心的价值所在。

很简单,再快的快帆,也无法使英国人像中国人一样,在最短时间内品赏到中国一芽一叶的新鲜绿茶。在那个年代,这是定论。这般现实之下,英国人的味觉会有何种选择?

中国学者仲伟民注意到,1715年对英国是一个分界线,此后由于中国低价的绿茶进入,使英国饮茶人口剧增。而之前的“武夷茶”价格过于昂贵,购买者少——可否由“武夷茶”之名称,来想象并推断之前英国进口的中国茶是红茶呢?由此断论,大谬!

回到英国茶叶消费量暴涨200多倍的18世纪,研究者注意到的社会事实是:茶叶掺假。这是任何奢侈品在其时尚期,并最终导向平民化过程中,极自然的一个阶段。当时的掺假方式也很“专业”:最常被用来掺假的叶子是山楂树叶(用来冒充绿茶)和黑刺梨树叶(用来冒充红茶),桦树、白蜡树和接骨木的叶子也曾用来冒充茶叶。当然,用这些叶子泡出来的汤水并不很像茶水,因此就有必要加入各种染色剂。除了棕儿茶之外,这些染色剂还包括铜绿、硫酸铁、普鲁士蓝、荷兰粉红、碳酸铜,甚至羊粪。在以上这些染料中,羊粪很可能是危害最小的一种。《茶——嗜好、开拓与帝国》一书回这段历史:“可以肯定的是,茶叶掺假的规模是很大的,因为它促使议会通过了禁止性的法律。”

掺假始自何时?是那一广泛而深入人心的英国茶广告,“几乎可以与最好的进口武夷茶相媲美”——实则为掺假茶的广告。这是1710年。至少,这一年份之前,红茶绿茶,英国皆有。很难说当时英国人已经完成了自己群体性味觉偏好的形成。

制造假茶当然不止英国人这么干。当年被英国东印度公司派往中国的植物学家罗伯特·福琼记录他在中国看到的绿茶“上色”:在炒茶的最后一个环节将这种染色剂撒到茶叶上。在茶叶出锅前5分钟,即燃烧一根香的时间,监工用一个小瓷调羹把染色剂撒在每口锅里的茶叶上。炒工用双手快速翻动茶叶,以便均匀染色。

与更恶劣的将山楂树叶冒充绿茶不同,中国茶农只是将绿茶变得更绿而已。这背后的动力是:英国人认为绿茶越绿越好。受制于这种对绿色色泽的偏好,日本人在采茶前3周,即用草席将茶树罩住,以增加幼芽的叶绿素。只是,这种由需求方决定供应者,并导致供给方造假,已离英国造假过去100多年。这时,供求双方的权力关系,已经逆转。

罗伯特·福琼在中国更有价值的发现是:原来红茶与绿茶并非不同的茶树种分别制成,而是一样的茶树,不同的工艺而已。而此前,英国人以及欧洲人一直固执地认为红茶与绿茶,茶树迥然有别。1848~1851年,福琼在中国待了3年。由他的描述看,至少这时候,绿茶仍是出口英国的种类之一。据说,当年的福琼,“留了一条辫子,一旦离开上海之后,就将其头上其他部位的头发剃光,穿上中国衣服……他往印度送回两万种(中国茶树)样本,并将这些样本用4条不同的船运送,以确保至少有一些能够安全到达”。这是茶叶有涉国家安全与国家战略的另一个话题了。

虽然没有明确的记录,而且早期中国茶进入欧洲,欧洲人也无能力分辨红茶与绿茶,一般论著认为,这时候中国进口欧洲的绿茶更多。所以,凯瑟琳的那箱茶,估计绿茶的可能性更大。不过,在18世纪,英国人茶叶消费量大涨200倍的100年时间里,香气与滋味的偏好形成与依赖,逐渐完成。

味觉偏好的形成,当然不可以单纯以感觉系统为解释单元,它是种种社会条件的集合。绿茶既已失去品尝其鲜美时机,而且造假者甚众,那么反过来它作用于饮者的味觉选择——英国人的选择其实也有限,其结果,自然与中国人偏好绿茶之传统,路分两道了。大约到了18世纪末,绿茶在英国虽然仍受欢迎,但红茶的销量已经超过绿茶。有统计表明:1783年英国获得茶叶销售资格的茶商,在其销售的茶叶中有2/3是红茶,1/3是绿茶。

那么,红茶导致了什么样的味觉依赖呢?

比较多数解释,罗伊·莫克塞姆的描述仍最周正:随着红茶的日益流行,人们又开始养成了在茶中加入牛奶的习惯,这种做法开始于17世纪。塞维涅侯爵夫人是较早采用这种方法的法国人,18世纪这种做法得到普及。英国人从一开始就养成了在茶中加糖的习惯。在印度,糖在好几百年前就得到了普遍使用,因此印度人的茶是加糖的。由于茶叶最初是经由印度西部的苏拉特港从中国进口到英国的,因此很可能是印度人的饮茶方式对英国船员产生了影响,而后者又对国内的英国人产生影响。18世纪茶叶消费量剧增导致了在同一时期食糖消费量的剧增,茶叶与食糖之间的关系是如此紧密,以至于在18世纪使用食糖的消费量来计算茶叶的总消费量。

以茶为本的中国茶传统,经此演变而成英国的加糖与加奶的红茶故事,或者仅仅只是说明中国茶叶的包容性?有容乃大。当然。但是,在那个时候——英国人茶消费猛增的一个世纪,从权力关系的角度观察,供求双方并不平等。需求方英国对中国茶有如此巨量消费,而供给方中国却对英国一无所求,生产方当然是决定彼此关系的重点。由此导致英国人的红茶的味觉依赖,自无意外。只是,后来中英两国在世界范围内的权力发生逆转,已经成型的红茶味觉依赖,加之红茶的这种可添加多种辅料的兼容性性格,当英国资本主义全球性扩张,红茶尤其是这种味觉偏好,遂从英国出发再度走向世界。茶征服世界,基础在此。

味觉系统的形成与依赖,极其微观不足为道的群体性偏好,它所影响世界的方式,如果失去深入的观察,将难以理解。比如立顿袋装碎茶,在茶中国,曾经竟成品质象征。没有前述种种事实的分析,无法解释。

当然,在中国茶出口英国之际,俄罗斯也是中国砖茶最大用户,而美国人则选择绿茶。红茶英国、黑茶俄罗斯、绿茶美国——这构成了中国茶的世界性出口路向与种类。只是,俄国人早期扩张能力远逊于英国,不足以将自己的味觉偏好全球化;而美国的茶兴趣,当其国力超过英国,成为实际上全球第一的上世纪30年代,其国民对茶的兴趣大幅萎缩——其年均每人的茶消费量仅为0.74磅,不足英国人的1/10。因而,美国趣味,其传播度亦有限。而且,即使在俄国、美国与英国争夺中国茶叶最剧烈的19世纪,英国也独占全世界茶叶输出量的50%,它所拥有的权力,非俄国与美国可比拟。

如此一路演变,在国力与资本的助力下,英国人开始向其他国家,传播自己的茶感觉与茶标准,成为中国茶系统之外的另种序列。当然,它也同样反作用于中国,红茶在中国的兴与盛,仔细辨识各类资料,贸易导向当是最重要因素。

整个18世纪,100年时间,英国人的茶叶消费量大涨200倍,这个时候,对这个国家真实的问题是:英国人未来有没有足够的银子从中国购买茶叶?所谓茶征服世界,是茶这种饮品的传奇而已,但回到国家的关系角度,英国政府如何处理国民的这种群体性趣味偏好?由茶出发,我们又回到历史演进的一般描述:英国为了换回国内急需的茶叶,一方面想方设法从美洲弄到白银,另一方面又庆幸在印度找到了引起中国人购买欲望的鸦片。于是,全世界因为茶叶、白银和鸦片而连接在一起了。奢侈品作为一种动力系统的存在,由此推动历史。这段历史,是我们基本了解与熟悉的了。只不过,过去我们谈论对中国有决定性意义的鸦片战争,相对集中于鸦片之于中国的影响,忽视了更关键的茶叶之于英国的重要性。那场战争,以及中国被动地进入全球化,茶,才是更隐匿的线索。

我们仍然回到茶本身。17世纪中期,中国的康熙皇帝取消茶马御史,茶作为中国传统换取战马的国家战略物资,其地位由此降落,自由贸易兴起。这个时期,茶开始进入英国;而到了18世纪中后期,中国其他商品,比如生丝和土布曾经占有一定优势的物产,此时已完全无足轻重,茶成为最重要的出口英国产品。茶,由此成为英国的国家战略物资——英国国会法令限定公司必须能经常保持一年供应量的存货。茶这种国家战略物资的中英移位,中国官员自有见解,1809年,先后任两广与两江总督的百龄上奏如此描述:“茶叶大黄二种,尤为该国(英国)日用所必需,非此则必生病,一经断绝,不但该国每年缺少余息,日渐穷乏。并可制其死命。”

对茶叶的需求如此广泛,而且又全部进口于中国,百龄的描述固然天真,但其危险当然真实——如果中国断然停止向英国供茶,“制其死命”固然夸张,英国将乱当无意外。那位第一个了解红茶与绿茶可由同一片鲜叶由不同工艺制成的英国人罗伯特·福琼,从中国往印度运回两万种中国茶树样本,即为这种隐忧下的选择。印度阿萨姆茶园,英国人苦心经营,1836年终于生产出少量样品……52年后,印度出口英国的茶叶首次超过中国;至此,中国茶,无论销量还是价格都一路陡降。稍后,日本又取代中国成为对美国最大的绿茶出口国。这一转折,稍有例外之处是,同一时期,中国自产鸦片产量全部替代印度进口鸦片数量。但这并不是什么好消息。茶道虽小,它影响的世界与国家,力量不弱。

一片小小的鲜叶,无论炒青作绿茶,还是萎凋成红茶,漂洋过海,千回百转,最终成就的历史,远远大于想象。■

村民韩国景将茶罐在火边烘热,制作百抖茶

鲁史古镇入口,这里的石狮子已经有几百年历史

鲁史镇位于澜沧江和黑惠江之间,曾经是茶马古道南线的重要驿站,现已不复往日喧哗

凤庆县香竹菁古茶树有3200年历史,是目前发现的最古老的茶树

滇西山区几乎没有平原,茶农种粮食收成很少

老马帮人张东非如今开起小卖部为生

《鲁史镇志》的主编曹现舟

川红集团在四川宜宾高县可久镇的茶园基地

采茶的茶农

周耀均的收茶点在海拔1000米左右山上的一所老祠堂里,这里现在是所小学,留了一间屋子给他放秤收茶

到周耀均茶叶收购点卖鲜叶的茶农

川红集团下属林湖茶厂的工人在制作茶叶

郑金贵(左)和杨宝琛夫妇是四川红茶业的元老

昆明七彩云南庆沣祥茶业公司茶园基地

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。