中国共产党90年历程:能结合现实需要作出调整

中国新闻周刊201123期封面

中国新闻周刊201123期封面

6月1日,为庆祝中国共产党成立90周年,中国国家图书馆举办“艰难与辉煌——纪念中国共产党成立90 周年馆藏珍贵历史文献展(1921-1949)”

6月1日,为庆祝中国共产党成立90周年,中国国家图书馆举办“艰难与辉煌——纪念中国共产党成立90 周年馆藏珍贵历史文献展(1921-1949)”

1920年7月,少年中国学会成立一周年纪念时,部分会员在北京岳云别墅合影。右起:二为黄日葵,三为李大钊,七为张申府,九为邓中夏。

1920年7月,少年中国学会成立一周年纪念时,部分会员在北京岳云别墅合影。右起:二为黄日葵,三为李大钊,七为张申府,九为邓中夏。

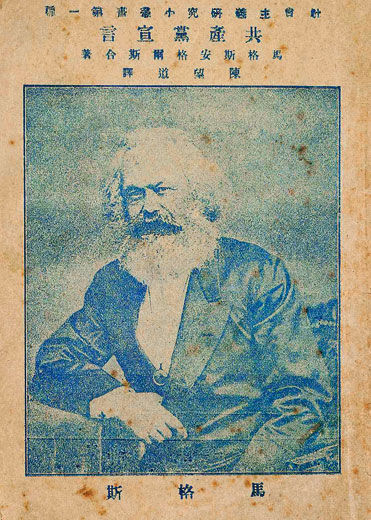

1920年出版的《共产党宣言》中文版。在社会主义思想传入中国的早期,这是流传最广、影响了一代革命者的马克思主义著作。

1920年出版的《共产党宣言》中文版。在社会主义思想传入中国的早期,这是流传最广、影响了一代革命者的马克思主义著作。

1921年7月,13名中国青年加上两名共产国际代表,在上海法租界的一座小楼里举行了中国共产党第一次全国代表大会——除了租界的密探和巡捕,几乎无人注意到这次会议的召开。这颗共产主义的种子却从此在中国迎风而长,生根发芽,发展壮大。经过28年的血雨腥风,艰难困苦,前赴后继,矢志为了中华民族的独立、自由和解放奋斗的中国共产党人最终在1949年取得了中国革命的成功。

九十年以来,中国共产党历经战争年代、社会主义改造时期和社会主义建设时期,同时也完成了一个革命党到一个执政党的转型。风雨如晦的外部世界,复杂多变的内部时局,不断给这个党带来新的课题与考验。从带领四万万同胞翻身解放,直到当今进一步推动一个十四亿人口大国波澜壮阔的改革大业,中国共产党克服种种困难,在蜿蜒曲折中稳步前进,其成功经验当可概括为四个金字:与时俱进。

世界上没有任何政党,可以固执死守一成不变的教条,以此应对纷繁变化的世界而屹立不倒。尽管求新求变总易引来争议与质疑,但无数的实践证明,改革创新是一个政党保持生命力与先进性的关键之匙。从解放思想推动改革开放,到如今大力推进党内民主,中共的改革和创新思路清晰可见。回顾中国共产党90年的历史,理想主义的旗帜一直引导者中国共产党人前进的脚步。顺应历史潮流,呼应时代和人民的心声,自我纠错、自我完善、自我突破,不仅事关执政党的兴衰,更关乎一个泱泱大国的长治久安。

中国共产党由理想主义而生,也必将以理想成就自己。民主法制、和谐社会的执政理想,一朝实现,将是中华民族的福祉所在。

九十年前的星星之火

为什么,这个当年只有50多名党员的小团体最终能够脱颖而出,成就旷世大业?“艰难困苦,玉汝于成”,这里有多少偶然,又有多少历史的必然!

本刊记者/黄艾禾

1921年7月1日,19岁的北京大学外语系学生刘仁静正在京浦线的火车上,赶往南京。此去他是要参加“少年中国学会”的年会,同他一道前往的,有“少年中国学会”的负责人之一邓中夏,邓已经为这次年会做了大量筹备工作。

近60年后,刘仁静在回忆录中记述了这次旅行。他说,他是在开完了“少年中国学会”的年会后,在7月上旬从南京又赶往上海,作为北京共产主义小组的代表,参加中国共产党第一次全国代表大会。

在当年,“少年中国学会”的名气要比中国共产党大得多。这个青年社团早于中国共产党两年,于1919年7月1日成立。它的会员遍布国内及德、美、英、日和南洋等地,在南京、成都和巴黎设有分会,是“五四”时期人数最多、分布最广、时间最长、影响深远的一个组织。我们看一看它的成员,许多都是后来在中国政坛赫赫有名的人物:李大钊、毛泽东、恽代英、邓中夏、蔡和森、赵世炎、张闻天、许德珩、卢作孚、李劼人、周佛海、田汉、宗白华、朱自清……当中也包括后来在中国组建名噪一时的“中国青年党”的曾琦、李璜。

7月23日,中共“一大”在上海法租界望志路106号,即现在的兴业路76号,李汉俊的兄长李书城的住宅中召开。刘仁静是到上海参加中共“一大”的13位代表中年龄最小的一个。但他确实是由北京共产主义小组推选出的代表。北京来的另一个代表,是张国焘,时年24岁。刘仁静回忆说,在北京共产主义小组,大家公认李大钊是领袖,然而大家习惯于尊重他的意见,“在组织活动中却并不事事都去打扰他”。

在选举参会代表那天,李大钊没到场;大家还提名过邓中夏和罗章龙,他们都以太忙而辞谢。总之,不光是刘仁静,其他人也“没有谁想到是去出席一个有重大历史意义的会议,也没有谁想争当这个代表”。

参加中共“一大”的13名代表,平均年龄还不到28岁。他们中有律师、杂志主编、教师、新闻记者和在校学生。这13人,包括他们所代表的全国56名中共党员,没有一个工人或是农民,这是一个知识分子的政党。这批热血青年们,大多还只是政治舞台上的边缘角色,尚不在当时的政治主流之中。他们热衷的是翻译国外经典,谈论各种主义,指点江山,激扬文字,还不存在从事组织社会力量推翻现政权的政治行动。

翻阅关于上世纪头二十年中国政治的材料,我们可以看到当时活跃于政坛的各种政党与政治派别:从1912年民国成立后,全国竟在半年内就出现了上百个政党。这些政党,分化组合多变,骤生骤灭,有时一个人加入几个政党,甚至一个人担任几个政党的领袖。它们虽然数量众多,但就政治倾向而言,大体是清末革命派和立宪改良派的延续。同时政党这一合法斗争形式也被袁世凯等军阀势力所运用,建立了不少御用政党和团体,因而呈现政党林立的局面。当时影响力最大的,是由同盟会改组而来的国民党。

相比之下,数十名年轻的中国共产党员组成的一个小党,在1921年上海法租界的一座小楼里悄悄开会,几乎没有被人注意——除了租界中的密探与巡捕。连开会者本人也都不曾预料到,这些人,这个党,注定要在中国叱咤风云,翻天覆地,30年后在中国一统江山,将中国改变为红色。

共产主义进入中国:从理想主义开始

1921年前后,在中国最激进最活跃的青年知识分子当中,也是社团组织林立。除了少年中国学会,在北京有“实社”“进化社”“奋斗社”、有山东籍学生组织的“曙光社”、由郑振铎、瞿秋白等成立的“人道社”,在长沙有毛泽东组织的“新民学会”,在天津有周恩来等领导的“觉悟社”等等。

五四之前,西方的各种政治思想悉数在中国的知识界登场;五四之后,在中国知识分子中最时兴最流行的西方思想,已是社会主义思潮。有人研究1920年出版的各种报刊杂志,发现所有找到的400多种之中,居然有一半多“带有不同的社会主义倾向”。五四运动后,陈独秀来到上海这个中国最大也是最繁华的商业都市,他把《新青年》杂志也带到了上海,开始在杂志上介绍社会主义思想。同他一样热心做这件事的,还有一批后来都成为中国著名政治家、却分属各个阵营的人物:李汉俊、戴季陶、邵力子、张东荪等。

当然,社会主义思潮也是内容庞杂,马克思主义只是其中的一支。1917年俄国爆发十月革命,但限于通讯条件和各种封锁,列宁的布尔什维克主义并未马上传入中国。在中国的知识精英中,最流行的社会主义思潮是“无政府主义”。

当时对无政府主义的理解有别于今天。事实上,无政府主义原义并不代表混乱、虚无、或道德沦丧的状态,而是一种由自由的个体们自愿结合、互助、自治,反独裁主义的和谐社会。

这种“无政府主义”也被按照音译称为“安那其主义”,它的影响之大,不仅仅“少年中国学会”的创建者王光祈是坚定的安那其主义者,就连后来众多的共产党的先驱,李大钊、恽代英、李达……都曾信仰无政府主义,连毛泽东本人也曾是无政府主义的粉丝。有人研究,在中共一大时,全国的50多名党员中,至少22人信仰过无政府主义。

当年,正是对“安那其主义”的热烈信仰和美好憧憬,让王光祈和李大钊走到了一起,共同创建“少年中国学会”,然而在1918年的冬天,王光祈已经感觉到,李大钊正开始“向左转”,他已经渐渐将列宁领导的苏俄革命视为通向世界大同美好理想的光明大道。本来,按照少年中国学会当年的约定,他们聚在一起,“振作少年精神”,“研究真实学术”,“发展社会事业”,“转移末世风俗”,是以不投入当下的政治活动为原则的。有一条对会员的规定就说,会员除了不得嫖娼赌博外,还不得“接近政党”,就是为了让大家沉下心来研究真实的学问。

但是对于李大钊这样的热血知识分子,他研究从西方舶来的学说,目的是在于解决中国的问题,怎么可能要求他置身于中国政治风潮之外?

李大钊,认识他的人,说他“诚实,谦和,”“有些儒雅,有些质朴,也有些凡俗”,但在他的文字中却洋溢着挥舞泼洒、几乎破纸而出的澎湃激情,那才是他的真实心灵。以李大钊为代表的,是一批中国知识分子中最热血的理想主义者,他们走上共产主义之路是一种必然。

或许我们可以以中国共产党的另一位创始人陈独秀的心路变化为例。与李大钊不同的是,陈独秀的性格,是一种由内及外始终如一的炽烈。当1918年底“一战”结束,美国总统威尔逊提出十四点原则,向世人许诺一个战后的各国平等的新秩序,以自由、人权和公义取代暴力和权谋时,陈独秀和当时的中国知识界一样欣喜若狂,以为正义将战胜强权,他赞美威尔逊是“世界上第一个好人”。但数月后巴黎和会的消息传来,中国人发现自己的利益被出卖,原来属于德国的青岛被转给了日本人,陈独秀转而痛斥威尔逊是说大话骗人的“威大炮”。

历史学家陈永发在谈到这一段历史时有过这样一段论述:“从深切的期望回到丑恶的现实外交,大多数的中国知识分子,都像陈独秀一样,很容易便转身拥抱批评帝国主义和资本主义国家的各种社会主义理论。”

另一方面,知识分子们认为,当时的北洋政府是一个卖国的政府,应该推翻。“他们原来认为十月革命不过是以暴易暴,其中的血腥恐怖不足为法,”但现在他们又发生了以下疑问:“苏共如果不采取暴力手法,俄国的专制腐败政权会自动坍台吗?苏共如果不实行专政,新政府在内有资本家反对,外有协约国武装干涉的情形下,能够轻易站立起来,而且屹立不摇吗?中国知识分子开始进一步重新估价他们对十月革命的认识了。”陈永发写道。

书生走向革命:转向共产主义

“工读互助团”的失败,是促进这些当年的安那其主义者向共产主义转化的另一个因素。

所谓“工读互助团”,是安那其主义者们的一次社会实验。1919年冬天,在王光祈的积极推动下,少年中国学会在北京、上海等城市成立起“工读互助团”,大家共同生活在一起,基本废除私有财产,各尽所能,各取所需,半工半读。无政府主义者们把这个实验看得非常重,认为工读互助团发展到一定数量,可以向资本家施加压力,进而改造整个社会。

然而,这些理想主义者马上就遇到现实问题:他们赚不到钱。这些学生出身的青年们,靠洗衣服、开饭馆、放电影等连自己都养不活。仅一个多月,就开始运行艰难,最长的工读互助团,也顶多坚持一年,便烟消云散。

在今天看来,但凡有些生活常识的人就可以看出当年无政府主义者们的想法有多么天真,不切实际。但对于当年的这些理想主义者,由于开始寄托希望太高,打击就尤其深重。他们认为,并不是他们的理想主义出了问题,出问题的是这整个社会,而要改造整个社会,就要改造社会的经济组织和生产制度。这就要发动革命。

1920年3月23日,也就是在工读互助团的第一组解散的当夜,受到巨大冲击的李大钊给陈独秀写了一封信。在信中他谈到,“我觉得工读团要想维持,还是采取纯粹的工读主义才是”。换而言之,工读互助运动不可能成为“新社会的胎儿”,对于改造旧社会,它的影响异常微弱、渺小。

那么,该怎么办呢?8天之后,3月31日,李大钊在北京大学创立了马克思学说研究会,他将目光投向了苏俄。

我们从另一位工读互助团的成员施存统当年的文章中,也可以读到这样的心声:“从这一次的工读互助团的实验,我们可以得着二个很大的教训……(一)要改造社会,须从根本上谋全体的改造,枝枝叶叶地一部分的改造是不中用的。(二)社会没有根本改造以前,不能试验新生活。不论工读互助团和新村。”……如果要免除这些试验新生活的障碍……惟有合全人类同起革命之一法”!

施存统后来成为中国共产党的第一批党员之一。

因此,陈永发这样总结道:在中国第一批共产主义青年们看来,“打倒这些(拥护旧的经济基础的)旧势力和恶势力,流血暴力势所难免,因此不应规避。原来,因为主张暴力革命和流血奋斗以及无产阶级专政,而遭受无政府主义或社会主义者排拒的马列主义,在这种逻辑推论中,便不再受反对了。”

在1921年7月少年中国学会的南京年会上,王光祈的发言冷静却强硬,“主张社会活动,反对政治活动,为本会精神之所在……违背此项精神者,即作为违背学会宗旨,请其出会”。然而在他的心里恐怕已经感觉到,这批信仰共产主义的会员的分道扬镳,已经不可阻挡了。

苏联:送来了马克思主义和政治斗争策略

中国共产党在1921年开“一大”时,只有56名党员,到了1925年“五卅运动”前后,就发展为有1万名党员的全国性大党。发展如此之快,既有内因,又有外因。

日本历史学家石川祯浩在其《中国共产党成立史》一书中曾有这样的判断:中国共产党的成立,可以说是“天时、地利、人和”相互结合的结果。马克思主义在中国的传播是为天时;五四运动后信仰共产主义的中国知识分子的集结是为人和;而地利,则是来自苏俄的积极推动——这一推动由于陆地相接而成为可能。

在中共一大的出席者名单上,除了13名来自中国各共产主义小组的代表,还有两位外国人:共产国际的代表马林和共产国际远东书记处派来的代表尼科尔斯基。他们的在场决非偶然。

输出革命,这是列宁的一贯思想,他一直认为社会主义很难在一个国家内建成。1919年初,即第一次世界大战结束不久,列宁就联合欧洲各国左派革命党人,开始发起成立名为“共产国际”的世界共产党组织,意在扶持各国的革命。

这就是1920年俄共远东局派维经斯基来到中国的北京和上海会见李大钊和陈独秀的背景。俄国的共产党人参与到这批激进的中国知识分子的活动中,乃至参与了北京、上海、广州等地的早期共产主义小组的建立,创办《劳动界》等一批重要宣传刊物,出版《共产党宣言》中译本等书籍,成立了一个“革命局”——那就是中国共产党的雏形。

俄国人对中国共产党的建立所起到的实际作用有多大?

对于陈独秀等人说来,成立共产党,是要做职业革命家了,第一个遇到的实际问题,就是经费何来。

历史学者杨奎松在其《“中间地带”的革命——国际大背景下看中共成功之道》一书中披露:“按照列宁的建党理论,共产党理当是职业革命家组织,再加上组织初创,各种宣传组织工作很多,多数成员渐无固定薪金收入。因此,维经斯基从一开始就不得不向陈独秀等提供经费,帮助中共开展各项活动。不难想象,要是没有俄国共产党的支持和援助,仅靠中共早期参加者自己拿钱来大量发行刊物,印制革命书籍和宣传品,组织各种活动,如集会、结社,组织外国语学社及工人夜校等,几乎是不可能实现的任务。

植根工农:赢得劳苦大众认同

在早期的时候,中共的发展相当缓慢。“在开一大时,有56名党员;过了一年在开二大时,发展到195人;再到1923年三大召开前夕,发展到420人。这种组织发展速度相对于他们急切想要成就的革命目标,其力量相差不知多少。”杨奎松说。

而苏共对于这种状况也有着自己的考虑。1922年1月,在莫斯科召开的远东各国劳动者代表大会期间,列宁率先考虑到用共产党与国民党合作的办法,来促进其革命化。之后,共产国际代表马林把这一设想具体化了。实际上,一开始陈独秀并不同意这个策略,曾写信给维经斯基激烈反对。然而在1923年5月,马林从莫斯科返回上海,带来了共产国际的指示:中共应立即扩大与中国国民党的合作。他提出要召开中共三大,三大的中心议题,即是国共合作问题。

在三大上,中共内部对于以个人身份加入国民党的决定争论激烈。反对者中包括张国焘和蔡和森。但是陈独秀、毛泽东、张太雷等都是同意马林的意见,最终,三大代表们以举手表决通过了这个国共合作决议案。

再往后,就是人们所熟知的国共第一次合作:孙中山委任共产国际的鲍罗廷为其政治顾问,1924年1月国民党的第一次全国代表大会提出联俄、联共、扶助农工三大政策,接纳共产党员以个人身份加入国民党,并担任重要职务。可以说,这一场国共“联姻”,苏共是不可少的媒人。

孙中山为什么接受共产党员加入国民党?他有自己的考虑。1922年6月,他刚刚经历了陈炯明的叛乱,那是他所遭受的一次最痛苦的失败。一方面,他的政治地位不稳固需要政治盟友,另一方面,他看到了国民党组织涣散的弊病。

当时他曾对自己的国民党同仁说过:“十三年来,民国绝无起色,党务并不进步,皆由尔等不肯奋斗之过。彼共产党成立未久,已有青年同志二百万人,可见彼等奋斗之成绩。尔等自不奋斗而妒他人之奋斗,殊属可耻。”杨奎松对此分析道:“孙中山看重共产党人,并把组织发展等重任交诸共产党人,本身就是试图利用共产党人的奋斗精神,来推动国民党的组织发展。”

孙中山还看重共产党人朝气蓬勃的活力。在他看来,国民党人已经趋向消沉涣散,缺少生气,“加入新分子,如共产党者,组织党团,可引起旧党员之竞争心,则党可复活。”

国民党在改组前,其活动范围基本局限在狭小的上层社会,缺乏下层的群众工作。而中国共产党立志要成为无产阶级的先锋队,开展工农运动一直是主要任务之一。从中共成立以后,其所领导的安源路矿工人大罢工、开滦五矿工人大罢工、京汉铁路大罢工等已经震惊中外。林祥谦、施洋等一批中共党员为了劳工的利益献出了生命。年轻的中国共产党人,用自己的热情、理想和鲜血,赢得了水深火热中的劳苦大众的认同。

在国共实现第一次合作后,共产党在他们所擅长的开展工农运动上,更是搞得如火如荼。从1924年7月起,广州农民运动讲习所在共产党人彭湃、罗绮园、阮啸仙、谭植棠、毛泽东相继主持下,连续举办六届,为广东、广西、湖南、河南、山东、直隶、湖北、四川、陕西、江西等20个省、区培训700多名农运骨干,有力地促进了全国农民运动的开展。

而1925年的五卅运动,更是将大革命推向高潮。上海人民长期郁积的对帝国主义侵略的仇恨,经过五卅惨案的触发,像火山一样迸发出来。在中国共产党的领导和推动下,北京、广州、南京、重庆、天津、青岛、汉口等几十个大、中城市和唐山、焦作、水口山等矿区,都举行成千上万人的集会、游行和罢工、罢课、罢市。五卅运动期间,各地约有1700万人直接参加运动。据统计,到1925年5月,在中国共产党领导和影响下的工会已有160多个,拥有有组织的工人约54万人。在广东,已有20余县成立农民协会,会员达20多万人,并建立了全省农民协会。而共产党员的人数,也迅速发展到了1万多人。

“到这时,中国共产党已经发展为一个群众性的大党,已经具有了全国性的号召力和影响力。”杨奎松说。

当然,历史后来的发展我们都是熟知的:1927年蒋介石叛变革命,突然对共产党人挥起屠刀,将中国共产党推到血海之中。但是,中国共产党并没有被消灭,反而开始了自己的武装斗争新阶段。而大革命中的那段发展,正是将中国共产党从一个知识分子组成的小党推向一个具有全国影响的政治大党不可少的过程。中国共产党不再仅仅是谈论信仰与理想,而是以俄为师,从苏共那里学到了政治斗争的艺术与策略。

历史是如此吊诡。回头再看中共与苏共的关系,某种程度上没有苏共的援助也就没有中共的后来。但是,正如杨奎松所说:“在中国革命最初的十几年里,共产党人所经历的种种挫折无疑都与太过依赖于莫斯科的做事方式有密切关联。”

杨奎松感叹道:“中国革命的成功,既有内因,也有外因。何以弱小的共产党就能够屡仆屡起,逐渐壮大?何以原本足够强大的国民党却会由盛而衰,进而一步步被削弱,乃至最终被中共所推翻?既有外部国际大环境以及苏联的作用,又有内部国民党自身的问题以及毛泽东的精明与决断。”

也就是说,内因和外因相互作用,共同促成了中国共产党的崛起,最终领导中国革命走向了1949年的成功。 ★