大部分大学毕业生削尖脑袋投奔体制

这样的预设可以来解释为何如今的大学毕业生都削尖脑袋投奔体制——因为那里象征着权力、声望以及稳定可观的收入,这些足以构成一种体面生活的全部所需。

这样的预设可以来解释为何如今的大学毕业生都削尖脑袋投奔体制——因为那里象征着权力、声望以及稳定可观的收入,这些足以构成一种体面生活的全部所需。

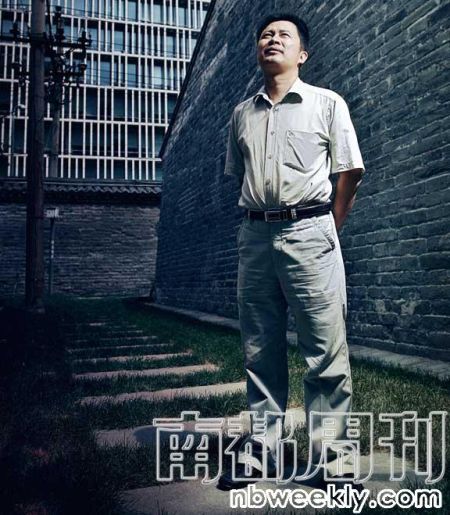

十年砍柴

十年砍柴

受1992年邓小平南巡讲话的影响,各地经济形势一片大好,遍地都是机会。

受1992年邓小平南巡讲话的影响,各地经济形势一片大好,遍地都是机会。

1990年代初,社会就像火山喷发,遍地都是机会。如今大部分大学毕业生都削尖脑袋投奔体制。体制的温床为何在20年前如此不堪?又何以突然爆发出对大学生们的致命吸引力?

记者_张雄 实习记者 钟瑜婷

按照古典经济学的观点,人的选择都是理性的。这样的预设可以来解释为何如今的大学毕业生都削尖脑袋投奔体制——因为那里象征着权力、声望以及稳定可观的收入,这些足以构成一种体面生活的全部所需。理性人的预设也可以解释,为什么有那么多无志于学术的青年会选择考研——在大学从精英教育沦为平民教育的那刻起,考研就是给自己增添筹码最偷懒的一种方式。

我们选取了1990年代初到现在20年的时间跨度,讲述一些人与体制间的一些事。二十年前,广东的家长们训斥小孩时会说:不好好学习,将来送你去当干部。这话如今听来,竟如“马首红尘,恍若隔世矣”。这二十年间出了不少事,改革推进,陷入困顿;大学扩招;国企改制分流了。倘若当年家长的“诅咒”真能兑现,孩子们又何不尽兴在放学路上多捉几只蜻蜓呢?

体制的温床为何在20年前如此不堪?香港中文大学政治与公共行政系讲座教授王绍光研究发现,1978至1995年间,中国的实际国内生产总值(GDP)年均增长近10%,但在这段经济繁荣时期,中国政府却不得不竭尽全力提高收入以实现财政收支平衡,因为财政收入的增长远远滞后于GDP的增长。

政府公开的资料显示,在那17年中,政府财政收入占GDP的比重从近31%跌至不到11%,下降了20多个百分点。王绍光的结论是,在1990年代,中央—地方财政关系的制度设计存在的缺陷,让地方和中央政府都陷入了严重的财政困难。于是,我们便不难理解,当年的公务员为何会义无反顾地离开体制,屈身干起卑贱的营生:政府发不出钱来,衙门外却一片金光。

但在上海社科院社会学研究所副研究员李煜看来,那段时间也正是自1949年以来中国最有活力的时代:经济的迅猛发展和结构转型,蛋糕被做大,中产职业在劳动者中的份额大大增加;市场经济的绩效原则和市场制度的渗透与扩张,让人们坚信奋斗就能收获回报;劳动力市场的重个人能力、个人努力的筛选机制,推动着各阶层社会流动机会的均等化……

理性经济人的假设在20世纪遇到了强有力的挑战,经济学家赫伯特·西蒙因他的“有限理性”学说而获得诺贝尔经济学奖。西蒙认为人们并非寻求“最大”或“最优”,大多数情况下要的只是“满意”。人不可能如上帝般洞察一切,理性要么麻痹于信息不对称,要么根本就未发挥作用。由此可以解释,那些跟风进入体制却日日煎熬的人,他们本也可以有个更自在的生活;也可以解释,万千硕博毕业生找不到工作因教返贫,穷人的家庭仍在砸锅卖铁供完孩子念大学后仍怂恿他去考研。

还是数据或许能说明,体制何以在20年间突然又爆发出了对精英们的致命吸引力。国家统计局的数据显示,1995-2006年间,国家财政支出中行政管理费由996.54亿元增加到7571.05亿元,12年间增长了6.6倍;行政管理费用占财政总支出的比重在1978年仅为4.71%,1995年为14.60%,2006年已上升到18.73%。九三学社在2008年“两会”期间提出的《关于建立行政成本信息公开与监督机制的建议》提案显示,我国的行政成本不但远高于欧美发达国家,而且高出世界平均水平25%。

40年前,公共选择学派官僚制度的代表人物尼斯坎南提出了著名的官僚预算最大化理论——政府规模的扩张总是有利于官员的,官员们都知道,机构规模越大,手中的权力就越大,机构所能带来的晋升机会就越多,个人待遇也就越丰厚。

从1994年到2000年,全国参加公务员考试的总人数不过4万多人,但2001一年, 仅报考中央机关公务员考试的人数就蹿升到3.3万。此后报考人数快速增加,2005年至2008年,报考中央机关公务员考试的人数及平均招录比例分别为31万和37:1、37万和48:1、53万和42:1、64万和45:1。2011年国家公务员考试报名人数逾140万,竞争最激烈的前6个职位考录比例超过3000∶1。越来越多的人,包括刚入校门的大学生们都明白,在市场上创业投资和自谋职业的风险越来越大,甚至朝不保夕,把目光转向体制才是最稳妥的打算。

在《市场的逻辑》中,经济学家张维迎写道:非正式的观察显示,在发达国家——比如美国、英国和德国,最具企业家才能的人经营工商业;在最不发达国家——比如拉美和非洲,最具企业家才能的人在政府和军队工作。随着时间的推移,当越多越多具有企业家才能的人转向政府,经济增长就会放慢甚至停滞。

张维迎所提的“最具企业家才能的人”就是“社会中最能干的人”,因为他们会选择呈现出能力回报递增的职业,企业家和政府官员都是具有能力回报递增特征的职业。为何说最能干的人选择投奔体制是国家的悲剧?因为他们的才能将主要被用来寻租,而非提高技术的可能性。

(专题策划_张雄 实习生高燕群对本组报道亦有贡献)

无法告别的体制

文_十年砍柴

原名李勇,上世纪70年代生于湖南新邵县一个小山村。1993年毕业于兰州大学中文系,现为知名专栏作家,文化评论家和知名网络人。

这二十年里,我从黄河边一座苍凉的城市一所孤独的大学,闯进满城冠盖的京都谋生。廿载岁月,在体制内翻转折腾。而我的文字,总让诸多的读者认为我是体制外的孤魂野鬼。若我某篇文章对当下执政者略有温情之笔调,就有读者在网上提醒我:不要被体制招安了。

中国人喜欢划分营垒,分清敌友。在公权力无远弗届、无孔不入的中国,体制内外的区别真的那么明显了?对体制内外的人真能用简单的道义标准评价之么?

回顾我这二十年走过的路,我在问自己:为什么自己没能彻底告别体制,而是在其边缘上游走?没有勇气,或者觉得毫无必要?我想我的经历,或许是同龄知识分子一个不错的范本。

毕业分配

1991年9月,已升入到大三的我回到兰州大学。那个暑假我在湘中山村的老家度过,信息极其闭塞,加上参加可以把人累得脱两层皮的“双抢”,更没有精力去关心山外的大事。等我回校,竟然听说世界第二强国、第一个社会主义政权苏联不存在了!

开学没几天,党、团总支便组织所有学生干部、党员和入党积极分子进行政治学习,主要内容是:总结苏联解体的教训。系里的政工干部向我们传达上级部门对苏联“八·一九”事件的定性:这是一群忠于马克思列宁主义、誓死捍卫社会主义的共产党员,企图用非常措施来阻止戈尔巴乔夫的错误路线,维护苏联党和国家的利益云云。而教训则是优柔寡断,不能及时对叶利钦等人采取非常措施,不能发动广大党员和人民群众站出来保卫国家,特别是没能牢牢地控制军队。当时我已是党组织的发展对象,照例要每月写一份思想汇报。而对一个农家子弟来说,入党的目的自然是功利的——为毕业时能找一份好工作。1992年6月,我顺利入党,并成为了中文系学生会主席。

“1992年,又是一个春天。”

这首歌唱遍大江南北,是几年后的事情。而我记忆中1992年的初春到来时,我们的心情并不愉快,马上就要升入大四,必须考虑就业问题了。

毕业前那几年,广播、报纸里出现频率极高的一个热词是“社教”,即社会主义教育,全国的经济形势很差,国内企业倒闭、工人下岗的消息很多,改革开放似乎有全面倒退的趋势。受其影响,1986、87、88级的学长们就业状况很不理想。我最佩服的一位88级川籍师兄,他们班的班长竟然被分配到一家县大山沟沟里的三线工厂。

我们这拨89级的本科生,恐怕是恢复高考后最低调、最不张扬的一届。招生人数是历年来最少的,一进学校就经受了军训、思想教育等等。我们在校时,师兄们瞧不起我们,连90、91级师弟都不把我们放在眼里。

邓小平那年春天的南巡,一开始对远在大西北我们这些在校学生,几乎没有任何影响。大概到了5月份,88级师兄即将毕业的时候,“南巡”突然成了一个热词,系党、团总支组织我们开始学习最早刊登在《深圳特区报》上的《东风吹来满眼春》的长篇报道,小平在深圳植物园植树的那张照片到处转载。“改革开放要坚定不移地走下去”之类的表述在媒体上处处可见。我隐隐感觉到,似乎好日子要来了。

受小平南巡影响,各地经济形势一片大好,对大学毕业生的需求极其旺盛。当年92届的大学毕业生没来得及受惠,1993年毕业的本科生甚至专科生变成了香饽饽。我们系那一届毕业生才29人,竟然有100多家单位来要人。

那时候对我们中文系毕业生来说,进国家机关当公务员不是首选,去大学从事行政工作更没有吸引力。我们的首选是新闻单位,其次是大公司,特别是外资、合资以及与高科技沾边的企业。

对我来说,首要目标是进京。成为北京人,是我多年的一个梦。因此我拒绝了甘肃省纪检委、公安厅等点名要我的单位。当时应届毕业生进国家机关尚不需公务员考试,我最后选择了“北京东方电子集团”——看起来名头挺唬人的。

从国企到公务员

1993年6月25日,兰州至北京的火车上,一个车厢几乎全是兰大分配到北京的毕业生。那一年,兰大950余名本科毕业生中,去北京工作和读研的大约有170多人。

一天两夜的硬座,我们一点都不觉得疲倦,我和管理系、马列系的三位哥们打纸麻将赌啤酒,酒酣时,那位马列系的兄弟弹起吉他唱起歌……我们对未来在北京的日子无限憧憬。

我们四人都分到企业,但现在,除了一位管理系的兄弟还留在那家国有上市的建材企业任副总经理外,其他几位全离开了,而那位弹吉他的兄弟成了水利部的一位处长。

报到后,我发现所谓的“东方电子集团”半年前还是“国营774厂”,负债累累濒临破产,新上任的老总申请到债转股试点,刚刚进行股份制改造。企业处处可见破落之象,尽管老总每次和我们这些分配来的大学毕业生座谈时,都会描绘一番上市后的繁盛,但我们多数人认为,那是画饼,这样一家资不抵债的大企业能上市圈钱?难道股民的眼睛瞎了?后来的事实却证明,我们的预计实在太保守了——这家公司不但在深交所上市,而且成为北京市国有老企业转型的典型。

当时我在企业的公关部,和一个吉林大学中文系毕业的女生负责内刊编辑。刊物在相距三里路的法制日报社承印,因此我每周都得去该报社两次。《法制日报》正是如日中天的时候,不少记者已经有私车,连照排车间的录入、排版人员都是一水的漂亮小姑娘……我当时想,如果成为这家报社的记者该有多好,但也仅仅是想想而已,我知道从一家工厂调到这样一家报社,没有特殊的关系几乎是不可能的。

在东方电子呆了两年后,我自认为根据自己的专业、兴趣,此地不宜久呆。反正有了北京户口,想办法逃离吧。那期间,我参加了包括北京青年报在内的数家媒体招聘考试,一听说只能是聘用制,档案挂在人才中心,单位不解决住宿,我又打退堂鼓了。刚刚工作两年的我,根本不敢想去租房,认为单位解决宿舍是天经地义。

机会又来了,1995年夏天,中央国家机关首次向社会招考公务员。因为是首次,所以竞争并不激烈,经过笔试、面试,1995年10月,我成为国家司法部政治部的公务员。和我同年分配到东方电子的120余名大学毕业生,两年后已经走掉了80余名,但大多数是去外资、合资、民营企业,亦有自己创业的,仅有四人报考公务员,包括我在内的三人被录取。

远在湖南农村的父母知道自己的儿子成了“官家人”,自然高兴,但生活质量并没有什么改变。那时候中央财政很紧,中央机关的公务员待遇很差,居住条件也不好,许多处级干部还两家合住一套小两居,我每月拿到的薪水不到我新婚的妻子一半——她在一家中日合资企业。

当时司法部的办公地点在北京霄云路旁边的霞光里,买了一个村委会所盖的五层宾馆,自己再加盖一层。该处尚是城乡接合部,站在办公室窗前,能看到东面杂乱无章的平房,多数租赁给外地务工人员,村里的大爷大娘常常坐在大门前聊天。如果不是站岗的武警和门楼上的牌匾,很难让人相信这是国家一个部委衙门。

到1996年5月,部委机关终于搬迁到朝阳门南大街的新办公楼。我刚调入时,听说了广东一带流行的段子:父母教育孩子:你不好好读书,长大了就只能去当干部……似乎当公务员是没本事的表现。

但作为一个穷地方走出的农家子弟,我已经很满足,似乎在这种大衙门,总有一个不错的“前景”在等着我:房子会有的,级别也会一点点往上走。如果不是1998年国务院机构改革,我很有可能就会熬成一个庸吏,主任科员、副处、正处、副司……直到退休。

1997年,我参与司法行政系统一个全国重大典型的宣传工作。这位典型是河西走廊的一个贫困县的司法助理员,为此,那一年我五下甘肃。

那年9月下旬,我陪这位典型去山东巡回讲演,那一趟火车除了我们这个典型事迹宣讲团外,还有刚刚开完党的十五大代表。从北京到济南,这趟车来来回回就播两首歌《春天的故事》、《走进新时代》。因此,至今为止,我印象最深刻的两次党代会一次是十五大,一次是1987年的十三大。

分流

1998年春天,中央政府换届,朱镕基当选为总理。那一年“两会”最引人注目的,就是新一届中央政府决定进行各部委机构改革,将裁掉大约一半的公务员编制。

“两会”结束后,整个部机关的干部变得躁动不安,有关分流方案的传言很多。作为主管人事工作的政治部,更是处在风暴的中心。尽管按照上面传达的文件是要“减员增效”,要淘汰一些工作能力不强、年龄偏大的公务员。但随着这项工作的推进,我发现像我这样年轻而无背景的人最有可能首先拿来开刀。因为领导一再在动员中吹风:年轻的干部适应能力更强,重新选择职业完全来得及,而且部党组会提供许多有利条件。如果我是决策者,也会这样做。

反正党中央国务院给的硬指标就是裁掉47%,至于裁掉的和留任的公务员年龄结构、工作能力以及是否有利于改革目标,则标准很模糊。如果裁掉的公务员,多是年龄偏大而又离退休尚有相当年头的人,如何安排确实是个问题,弄不好就会影响“稳定”,对为官者来说,悠悠万事唯此最大。相对来说,让年轻人走,反弹力会小得多。

尽管我是1997年全机关的“优秀公务员”,但在如此大的变动下,被分流应属正常。还好,在离开部机关前,分配到一套福利房,算是三年半公务员生涯的一点补偿。那次分流,我所在的政治部70后公务员,只留下一名。

最有意思的是,“分流”工作开始时,政治部专门成立一个工作小组,一位西南政法毕业的年轻公务员被选为小组的工作人员,因此那段时间常有各司局的同龄人向他打探消息,而他做神秘状。有一次我看不惯,说了句:“不要以为你在这个小组就万事大吉,弄不好最后一颗子弹留给自己。”——果然他也被分流了,不过痴心不改,通过运作后来调到另一个部委了。

我面临的分流选择大致有三种:一,参加人民大学、北京大学等高校为中央机关分流干部专门办的学位班,学完三年后拿上学位组织上再安排就业,期间所有的工资和福利待遇不变。这一条被我否定了,我觉得除了一张文凭外不会有太大收获,而且三年后人事已非,很难指望组织还能记得当初的承诺。

二是参加本部组织的法律事务研修班,结业后通过一个专门的考试拿到律师资格,找个律所执业……当时还没有全国司法考试,律考是难度最大的资格考试,此种为解决分流人员的“法外开恩”算是难得的机遇了,但我自己是中文系毕业的,即使有律师资格,去法律服务市场搵食,信心不足。

第三就是分流到各直属单位,我选择了当时含金量最高的法制日报社。作为司法部代管的中央政法委机关报,《法制日报》在几大中央级报纸中,发行量、影响力以及员工的待遇都是相当不错的。1990年代业界曾有一个顺口溜:“人民的牌子,光明的调子,军报的房子,中青的稿子,法报的票子……”我想到几年前在东方电子办内刊去法制日报社照排车间的那个梦。现在梦已成真,因此对离开部委机关并不算太失落。

那次国务院机构改革一开始,领导在传达文件时说一定要避免“越精简越膨胀”的恶性循环,而且说要逐步推广到党中央的机构和省、市一级的党政机关。但后来事实证明,党的部门基本没有触动,省、市一级的机构改革几乎没有启动。——自古中国官场,人事方面的大变动涉及的利益方最多,最复杂,因此阻力也最大。在没有其他政治制度配套的情况下,想仅仅通过人员精简而达到改革的目的,是很难的。

这次机构改革后不到五年,“公务员热”逐年升温,不少在精简中去高校学习三年的前公务员,又通过各种途径回到机关,而且公务员的含金量比我被分流时要高得多。与之对比的是,原来收入普遍高于公务员的外资、合资和民营企业的就业者,很有失落感。最典型的例子是,原以为1999年各部委的“福利分房”是最后的晚餐。但后来证明,公务员在工资收入不断提高的同时,还能享受价格不到市场价一半甚至三分之一的“经适房”,而企业、事业单位的从业者纷纷加入“房奴”的行列。

三年风光

分流工作进行了一年才尘埃落定,1999年3月,我正式调入法制日报社,第一个月工资和其他补助发下来,几乎是我在部委机关的三倍,我心中残存的那么一点被分流的怨气完全消散了。在法制日报社大约过了三年愉快的时光,我的足迹遍及全国各地,见到了许多新鲜的人、新鲜的事、新鲜的风景。直到2002年底,我才从“歌德式”的新闻写作中抬起头来,开始思索未来的路。

这种警醒是由一次小小的“仕途”挫折促成的。那年年底社长换了,新社长一来就搞中层干部竞聘,我当时28岁了,觉得自己的经历、见识和专业水平,应该符合中层的标准。竞聘搞得像模像样,公开演讲,评委打分,我的分数是所竞聘那个岗位的人中最高的。但结果却让人失望,胜出者最终是一个快40岁的老员工。社领导为此安慰我说,你还年轻,以后机会有的是。我才彻底明白所谓的公开竞聘无非是以民主的名意进行人事上的重新洗牌。

我分析报社的基本状况和自己的处境,看明白这里和机关差不多,一个人在里面的前途并不取决于其业务能力,换言之说,我干得怎么样和我获得的报酬几乎没什么关系,而且那种“主旋律”的稿子写多了,只能戕害自己的文字表达能力。在这样的机构里,唯一的好处是没有什么工作量的压力,自己有大把的时间可支配,我瞧不起外出和律师联手走穴挣钱,因为做这种游离于灰色地带的事,我有一种屈辱感。那么我干什么呢?隐隐约约我想自己应该有另外一种写作状态。于是,我就走到网上,在天涯社区注册了“十年砍柴”,从此,我的思维状态、写作风格乃至人际交往发生了巨大的变化。在别人特别是同事的眼里,我越来越不像一个党报的新闻工作者了。

在百无聊赖中我开始在网络上写作,使我有了“无意插柳柳成荫”的收获。我最先在网上连载的文章结集为《闲看水浒》,给自己带来了经济上的收益和江湖上的虚名。《南方都市报》、《潇湘晨报》等市场化程度很高的都市报请我开专栏。

2003年初秋,程益中、杨斌带领《南方都市报》一干人马北上创办《新京报》,盛邀我加盟即将出刊的新报纸。我犹豫许久,因为当时去《新京报》等于将自己彻底变成“新闻民工”,连三险也没有,职称也很难解决。而且我知道一旦进入这类市场化媒体,就得全身心投入,不可能再有充裕的时间来凭自己的兴趣阅读、写作。于是思考再三,我谢绝了……至今想来,我不知道当时的决定是对还是错,我在想,如果豁出去了,加入到新京报的创业,或许我现在的状况完全不一样了,很有可能是“知名媒体人”了。可是我的性格、工作经历决定我做事总得给自己留后路,很难主动把自己放到背水一战的境地。

就这样在体制内媒体又耗了几年,包括《法制日报》在内的官方媒体影响日益衰微,员工的待遇也是王老五过年,一年不如一年。这毫不奇怪,一家媒体的经营状况如何和其影响力分不开,而其影响力有赖于其传播力。随着网络时代的到来,再加上市场化报纸的崛起,这类官方报纸即便依靠行政手段维持着相当的发行数,但其有效阅读率很低,对社会舆论的影响越来越小。

到2005年的时候,法制日报采编人员的收入不但低于多数市场化媒体,即便和公务员、高校教师相比,也没有任何的优势了,记者外出,从官员的态度就能看出这张报纸影响力急剧下降。对于几年前收入和社会地位都有优越感的法制日报采编人员来说,这种落差太大了。

于是,在1990年代几乎没有员工主动调出的法制日报社,在2005年前后,一些60年末、70年代初的骨干八仙过海,纷纷调离,有些人去当律师,有些人进高校,而更多的人以副处级以上干部的身份调入国家机关(因副处以下必须经过公务员考试)。员工的工作压力也逐渐增大,一些不到年龄的员工提前内退。某位不到五十的同事,1980年代初从中国政法大学毕业后分配到司法部,当时他受不了公务员的清贫,想办法调到法制日报社,过了十几年的好日子,在2007年左右,岗位没了,他不得不提前退休。他沮丧地说:三十年河东三十年河西,那些和我一起进部委的大学毕业生,留下来的至少是副司局级官员了。

离体制越来越远

在一片萧条中,我也看出了在法制日报社不能再呆下去了,这里已没有让我领一份工资之余,悠闲地阅读、写作的空间。2008年10月,我告别了圈养的记者生涯,调入教育部所属的语文出版社。2010年,出版社由事业单位改制为企业,同年12月,教育部下属的人民教育出版社、高等教育出版社和语文出版社,组建成中国教育出版传媒集团,成为中国出版业中实力最强的集团;2011年3月,以教育出版传媒集团三大出版社为发起人,成立了股份公司。

我先从公务员变成事业编制的记者,再成为企业的一个职员。离体制越来越远了。但细究起来,我似乎并没有真正告别体制。今日之中国,敢说自己真正告别体制的又有几人?

观察今日中国社会,一个人和体制关系的远近,我以为不能完全看其身份,按理说,公务员身份是完全体制内人,再往下,是全额拨款的事业单位如高校、研究所,再是自收自支的事业单位,如一些官方媒体,然后才是有官方背景的企业。但这种谱系过于简单化,一个冷衙门的司长和一个中石化、中移动的高管,谁和体制更紧密?

我以为,当下要观察一个人、一个机构和体制的远近程度,不看其身份、机构性质,而是应从利益考量,谁能从体制内获得更大的利益,谁就离体制更近。如此,一个没多大权力的公务员,远不如一个开办私营企业的官员亲属和体制更亲密。

而通过我的亲身经历,感觉到体制对社会资源的控制越来越强势,手段也越来越多样化,体制的“功利性”也越来越强。我的前东家如法制日报这类传统的官方媒体,论身份其乃“天潢贵胄”,但其作为媒体的影响力下降,即不能有效地帮助体制“引导舆论”,体制更青睐那些从草根打拼逐步壮大、按市场原则运行的网站……如此,你能说法制日报比新浪、百度更“体制化”吗?

所以,我一直认为凭一个人、一个机构的身份来分畛域、别门户,来做体制内外的比较甚至是道德上的评判,在今日中国实在是盲人摸象。今日年轻人挤破头想当公务员,无非看到体制内人在占有社会资源上更有优势,但体制的“功利性”决定着取得这种身份未必就获得人生的一道保险锁。而我自己二十年来一直不能彻底告别体制,也不会自认为怯弱而惭愧,九州之大,究竟你哪里能逃得了体制?我觉得最重要的是做人要有底线,人是趋利的,但要懂得有所为有所不为,不能因为利益出卖了良心。如此,不管身在何处,不管体制将来如何变化,自己起码能最大限度地把握自己的命运。