川藏公路前世今生

7月4日,那曲镇浙江东路,骑车回家的中学生。摄影-本刊记者-甄宏戈

7月4日,那曲镇浙江东路,骑车回家的中学生。摄影-本刊记者-甄宏戈

那曲文化局的干部,藏族作家才旺江村。摄影-本刊记者-甄宏戈

那曲文化局的干部,藏族作家才旺江村。摄影-本刊记者-甄宏戈

2004年7月16日,一列运送物资的军车穿行在蜿蜒的川藏线上。

2004年7月16日,一列运送物资的军车穿行在蜿蜒的川藏线上。

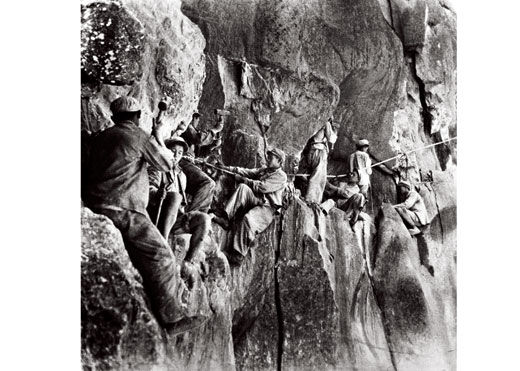

1954年,修建川藏公路的筑路战士在怒江两岸的悬崖陡壁上开山修路。摄影-张加里

1954年,修建川藏公路的筑路战士在怒江两岸的悬崖陡壁上开山修路。摄影-张加里

川藏公路这一当年的旷世工程,留下了许多英雄儿女的故事。这条公路给西藏带来了巨变,而其艰险至今依然

本刊记者/韩永

“您已进入14公里临江悬崖险道,请减速慢行。”

7月2日,《中国新闻周刊》记者从林芝八一镇出发,沿川藏线向波密方向采访。驶入“迫龙天险”路段前,一块醒目的牌子映入眼帘。司机拉巴古如说,每次看到这个牌子,他都会打一个冷颤。

“迫龙天险”是川藏线上从通麦大桥到迫龙乡的一段路,因弯急路窄、崖悬江深而得名,被认为是川藏线上最险的一段路。在汹涌东下的江水中,有些不幸跌落的人和车至今难觅踪影。

在八一至波密的其他路段,不时能看到滑落后被清理到路边的碎石。在湿度极大的左侧山体上,能清楚地看到一些塌方的痕迹。在这个总长220多公里的路段上,提示有飞石、塌方、路面塌陷、暗冰的路段至少有二十处。长期跑川藏线的拉巴古如说,在这条公路的其他路段,这种隐患也屡见不鲜。

虽然已经通车了57年,经过了多轮的整治,但川藏公路的“险”依然显而易见。

“急!”

川藏公路的修建,是中共中央和平解放西藏布局的一部分。1950年1月,在莫斯科访问的毛泽东致电中共中央:“应当争取于今年5月中旬开始向西藏进军,于10月以前占领全藏。”他指出,要“将其改造为人民民主的西藏”。

当时,西藏与内地之间除了人走马背的茶马古道,没有一条能为进藏部队迅速提供补给的道路。“没有公路,前方的部队等于被‘流放’。”1950年2月,毛泽东发出了“一面进军,一面修路”的命令。

1951年3月份,19岁的西南军区战斗文工团创作室成员高平(现为甘肃省作家协会名誉主席),接到了去进藏部队体验生活的命令,以创作与此相关的作品。

此时,进藏正是进步青年追求的时尚。18岁的李国柱(后成为西藏自治区第五任党委书记阴法唐的妻子)从十二军军政大学毕业后,也申请进入了西南军区18军52师政治部康藏工作队,该师是进藏的先遣部队。她暗下决心:誓把五星红旗插到喜马拉雅山上。

当时,进藏部队由两部分构成:一部分是承担战斗任务的先遣部队,主力是18军52师;另一部分是承担修路和补给任务的支援司令部(简称“支司”),主要由西南军区工兵司令部和18军后方部队构成。

1950年4月13日,康藏公路(在1955年西康省撤销之后,这条公路改称川藏公路)在四川省与西康省交界处的金鸡关破土动工。此后的4年多,在雅安至拉萨之间2255公里的深山峡谷间,形成了一个散发着革命英雄主义的流动工地,数万人在此开天辟地,3000多人长眠此间。

时任工兵司令部第四团参谋长的马成山(后来任宁夏军区副司令员)告诉《中国新闻周刊》,修筑康藏公路最大的特点就是“急”。

1950年4月,进藏先遣部队到达甘孜,携带的粮食已经吃完。遵照毛泽东“进军西藏,不吃地方”的指示,先遣部队不得不靠挖野菜、逮麻雀、捉地老鼠充饥。

发生在1950年10月的昌都战役,把西藏当局逼到了谈判桌前,但先遣部队的粮荒困境没有丝毫改变。随52师进军的李国柱当时被分在炊事组,她告诉《中国新闻周刊》,在困难的时候,战士们一天只能喝4两代食粉熬成的糊糊。

《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》(俗称“十七条协议”)于1951年5月23日签订后,进藏先遣部队于当年9月9日到达拉萨。由于当地既不通航又不通车,加之西藏当局不卖给军队粮食,先遣部队一直处于挨饿的状态。西藏当局的主要负责人鲁康娃放出话来:“解放军不走,饿也要把他们饿走。”

从当时的文件中,能够看出中央对于修筑康藏公路的急迫态度。《十七条协议》签订后,毛泽东发布进军《训令》,对该公路的修筑期限做出了指示:“力争于明年年底完成。” 4个月后,他不得不对这一说法做出修正:“明年修通是不可能的,也许需要两年至三年才能修通。”

1951年夏,西南军区司令员贺龙主持召开筑路会议,提出一定要在1954年把汽车开到拉萨。

这个期限被分解为几个阶段:1950年9月1日之前通车甘孜;1952年通车昌都;1953年完成400公里;1954年通车拉萨。

这些期限被严格遵守,即使是1954年在波密地段发生的超大洪灾,也没有改变这一计划——这场洪水冲毁了31.5公里的已成路基,加上半毁的部分,受影响的路段总长达50公里。在为总结这次事件而召开的嘉龙坝会议上,18军54师师长干炎林说:“共产党人说到就能做到,公路一定可以通拉萨,但不是在1954年,而是1955年、1956年。如果首长认为我右倾,就是右倾。”

后来,西南军区副司令员李达来到现场,决定1954年仍要通车拉萨。“粗通也可以。”

“民主”与“科学”

在修筑期限的倒逼下,出现了速度与质量之间的冲突。高平告诉《中国新闻周刊》,在4年多的筑路过程中,有两大矛盾一直贯穿始终,一是和大自然的矛盾,包括激流、雪山、塌方、严寒、空气稀薄等;再一个是观念上的矛盾,“主要是军队和技术人员之间的矛盾——军队主要讲速度,而由交通系统派出的技术人员,则要讲质量。”

高平说,这体现了两方对这条路的不同诉求。“军队希望尽快修到拉萨,给西藏当局以威慑,也解救‘被流放’的兄弟部队。交通部门则希望把好质量关,除了战时用,还要可持续地发挥作用。”

康藏公路修建司令部政委穰明德曾对高平谈到政府与部队在筑路中的关系,他说:“政府与部队是一种合同关系。政府出钱,军队出劳动力。”这里说的政府指政务院交通部(具体实施者为交通部下属的公路局和西南军政委员会下属的交通部),军队则主要包括18军和工兵司令部(1950年年底之前,筑路部队以工兵司令部为主,后工兵主力转战成渝铁路,筑路部队改以18军为主)。

在建国之初,康藏公路是政府投入最大的一条公路。时任全国公路总局局长潘琪提供了一个比喻:截至1953年底,康藏公路的花费,如果用35000(旧币,1万元相当于1元)一叠的人民币,可以从拉萨铺到天安门。这些钱可以买1300架喷气式战斗机;按照重庆的市价,可以买30亿斤粮食。“政府希望花如此大代价建造的一条公路,不要仅作为战时之用。”

速度与质量之间的矛盾,表现在工作方法上,就是“民主”与“科学”之争。

“军队当时提出一个口号,叫‘开展工程民主’。经常开民主会,讨论如何把修路的速度加快。办法想了很多,但是由于着急,往往忽视了质量和标准。比如按照标准,一炮炸掉10方土就可以了。结果炸掉了20方,把坡度炸坏了,留下了后患。”高平说。

而技术人员则认为,工程不同于战场,不应该讲民主,而应该讲科学。穰明德曾对高平抱怨说:“二郎山以东的路,没有按照施工规范操作,而是以少数服从多数的方法解决的。”

与多出身于农民的军队不同,技术人员大多家境较好,双方很难建立起真正的信任。“军队对知识分子有点天生的不信任,把他们和资产阶级划等号。加上有些技术人员在国民党军队工作过,历史上也不清白,他们得不到尊重也很普遍。”高平说。

但许多人也认为,川藏公路是一项旷世的工程,如果少了革命英雄主义,很多的征服都无从谈起。“它首先是一个精神活,然后才是一个技术活。但处理好两者之间的关系非常难。”

上层统战

意在和平解放西藏的中央政府,给了筑路部队另外一个任务,就是要搞好军民团结,尤其要团结好西藏的上层。

1952年4月,中共中央西南局、西南军区指示西藏工委、西藏军区:“在两三年内,压倒一切的任务是扩大与巩固上层统一战线必须了解,不通过上层,一切都做不通,社会改革更会遥遥无期。”

高平说,当时中央对藏族上层,沿袭了抗日战争时期对地主的政策。“在藏族地区,不许宣传阶级斗争,也不许做群众工作,连《白毛女》之类的电影都不能在那放。”

进藏先遣队到达甘孜没多久,虽然部队饿着肚子,18军第二参谋长李觉还是决定请藏族上层吃个饭。“我们饿着肚子,也要把罐头、大米、白面都拿出来招待他们。请他们吃一顿饭,往往比跟他们谈一次话还管用。”

赴宴时,上层人士一走进部队驻地大门,卫兵们就齐刷刷地给他们敬了一个军礼。后来任康定军管会主任的邦达多吉对此颇有感触。他说,国民党统治时期,藏族人不管身份贵贱,都被称为“蛮子”,到国民党部队驻地连正门都不能走,哪里还有人给你敬礼?!

对于进藏的解放军,这些各领一方的贵族上层还有另外一层算计。“他们一看解放军声势浩大,都想巴结一下,以便争取到他们的支持,对付自己的对手。”高平说。

玉隆地区的大头人夏格刀登和德格的女土司降央白姆是一对冤家。前者原是后者的管家,后来自立门户,势力不断走强。两家互不服气,“打冤家”(冤家之间的械斗)时有发生,在多次械斗中都死了人。

夏格刀登对解放军非常友好,曾在昔日红军经过时,和格达活佛一起支援过红军。原西康省藏区一解放,他就被任命为康定军管会的副主任。降央白姆得知此消息后,十分担心,生怕对自己不利。

18军先遣部队到达德格后,侦查科科长李奋登门拜访了降央白姆,向她表明了解放军的态度,表示绝不会拉一家、打一家。“你也可以和夏格刀登一样,加入支持解放军的队伍。”

经过一番调解,降央白姆和夏格刀登冰释前嫌。得知部队缺粮,降央白姆一下子卖给部队几万斤青稞。在昌都战役中,两人一起投入到对前线的支援,一共支援1.2万头牦牛。

曾在1950年做过支援司令部司令员的谭善和,后来一直保留了一张跟夏格刀登的合影。“他说这个人对解放军帮助很大。”曾在上世纪80年代做过谭善和秘书的王晓建告诉《中国新闻周刊》。

筑路部队利用修路的间隙,抽时间为藏胞做些好事,帮他们挑水、背柴、扫地、看病、开荒、积肥、打场、修房,还为他们放电影、造用具、调节纠纷、教授汉语。从藏民手里买东西时,也会多给一些钱。

随52师进军的李国柱到了甘孜以后,住在一个藏民的家里。她想为房东做好事心切,却由于语言不通,闹出了一些误会;她想给群众打水,又不会用藏式的水桶,弄得自己满身是水。这些经历,对她以后的工作都是有益的积累:到了达孜以后,她任该地区爱国妇女联谊会副主任,专门做上层妇女的统战工作。

公路修通的地方,汽车开过来了,各式各样的物资也随之丰富起来。藏民以前没见过汽车,管它叫“铁牦牛”,问它一天吃多少草。筑路部队带来的新气象,让藏民对内地的认识渐渐清晰。

小村巨变

1954年10月,川藏公路修到林芝。高平当时对林芝的印象是:山坡上有几间民房,有棵很大很古老的树,尼洋河的河滩上有部队搭的一些帐篷,“总体印象就是一片荒滩。”

而在他1975年再次造访这个地方的时候,荒滩已经变成了一个初具规模的八一镇。镇上有18军开办的一家毛纺厂,毛纺厂的西面是西藏印刷厂。“这两个工厂烧锅炉都要有燃料,那时西藏不产煤,也没有油,就烧木头。让厂里的汽车队沿着川藏线到色季拉山上砍树,拉回来当燃料。”

在色季拉山与八一镇之间,有一个几百人的小村,叫巴吉村,此时已经开始资本的原始积累。1984年成为该村村主任的桑杰,开始瞄准村边的川藏线,寻找第一桶金。

1992年,八一镇附近开始大量砍伐森林,并把木料运到外面去。前些年稍有积累的桑杰花4.5万元买了一辆东风车,开始往拉萨和波密跑运输。“当时对藏民的贷款政策比较宽松,想贷款基本上都能贷到。”

在桑杰的印象里,此时的川藏线,还是一望无际的土路。“整个路段没有一个补胎的。”

桑杰把一车木料从八一镇拉到拉萨,能挣到运费1500块。回来时帮人捎点水泥,运费也有五六百块。这一来一回,他需要花3天的时间。

但如果从八一镇往波密的方向走,路况就有些差强人意,一路上常有塌方。在没有遇到塌方的情况下,桑杰两天能打个来回;若遇上塌方,则归期难定。并且,从7月份开始就没法跑了。“翻车的多得很。”虽然去波密比去拉萨少近一半的里程,运费却是一样。

桑杰跑运输挣了钱,村里人纷纷效仿。这个人口只有八九十户的小村庄,在上世纪90年代中期拥有汽车40多辆,成为远近闻名的“汽车村”。

1996年,国家林业政策突变,逐渐收紧。村里没跑几年的汽车无料可运,晾在了一边。

但几乎在同一时间,八一镇的扩张为巴吉村带来了另一个机会。这个矗立在川藏线西端的小城,借助便利的交通和国家的政策,逐渐发展为一个集劳动力、农副土产、工业用品和日用消费品市场为一体的物资集散地和交流中心。在中共林芝地委和行署落脚八一镇以后,老城渐渐不敷所用。

从1996、1997年开始,八一镇开始兴建新城,地址就在巴吉村旁,村内的800亩草场也在1998年被征用。

1998年开始担任村支书的桑杰跟政府协调,承接了新城建设的拉沙石和回填等工程。这样,不仅原有的汽车得以起死回生,还添置了很多挖掘机和装载机。光桑杰家里,现在就有两台装载机、三个翻斗车和两部挖掘机,还有两部轿车。他告诉《中国新闻周刊》:“一年的收入不下一百万元。”

前几年,巴吉村的另一块草场被征用,桑杰和村主任叫上村里的党员商议,决定不再把征收款发给各家,而是用这笔钱买了1.7万平方米的地块,建起了一个建材市场,每年的租金有望达到400万元。

现在,这个人口不足千人的小村子,拥有一个预制板厂、一家混凝土公司和一个奶牛养殖基地,还有一些个体的运输队。2010年,巴吉村的总收入达到775万余元,人均收入达10360元,成为西藏自治区人均收入过万的20个村庄之一。

桑杰说,当初搞投资时,也有个别人不同意,希望发下来自己支配。这些人大多是村里的困难户。桑杰就做这些人的工作,说你们为什么穷,就是思想不解放,“现在机会多得很。解放了思想,才能抓住机会。”

改造天险

桑杰说,上世纪90年代往波密跑车,在“迫龙天险”,他曾眼睁睁地看着一辆从昌都过来的汽车翻入深谷,车上20多人全部遇难。

《中国新闻周刊》记者在“迫龙天险”发现,即便在连续晴朗的日子里,这里的路面仍显得泥泞不堪。大于90度的弯道随处可见,且上下起伏巨大。司机在拐上一个弯道时,很担心迎面开来一辆车。很少有路段能并排走过两辆车。对面来车时,双方都需要机灵地寻找会车点。路的一侧是湿漉漉的大山,另一侧是深达数十米的江面。

高平说,1954年夏天在修筑川藏公路时遇上的那次大洪水,正是发生这一路段及附近区域。

中国科学院成都山地灾害与环境研究所重点实验室主任崔鹏告诉《中国新闻周刊》,在实施大规模整治之前,山洪、泥石流等灾害影响了川藏公路功能的发挥,川藏线1年最短也有1个多月封路的时间,长的则接近半年。那些原本走川藏线的货物,不得不分流到其他的线路。

青藏铁路通车之前,在西藏的交通格局中,川藏与青藏公路并驾齐驱,各占进出藏货运量的45%左右。一份统计数据显示,在1954至2004年,内地通过川藏、青藏线运入西藏的物资共达2000多万吨。

青藏铁路在2006年7月通车以后,川藏公路的运输量部分遭到分流。但对于藏东地区来说,川藏线仍是其最主要的运输线路。西藏军用物资的补给,也大多通过川藏公路运输。

1991年6月,国家计委《关于川藏公路整治工程项目建议书》立项。从当年中坝段水毁整治工程开始,打开了全面整治、改建川藏公路南线的序幕(1954年通车的川藏公路被称为北线,也称317线;1958年改造后通车的川藏公路被称为南线,该线绕过了甘孜和昌都)。这些项目涵盖了这条公路上的几十个塌方、泥石流路段,还包括多个路段的沥青路面改建工程。

据交通部提供的一份统计数字显示,到2004年底,川藏南线铺筑沥青路面908公里,占该线在西藏境内总长的70.61%;1991至2004年间,对川藏南线的投入资金达到36.53亿元。经过大规模整治后,川藏线的大部分路段均已能达到三级标准。全年的通车时间,也从以前的半年左右提高到几乎全年通车。

2010年4月,川藏南线业拉山至八宿、牛踏沟至中坝、然乌至察隅路段整治改建工程同时开工。到2010年底,川藏南线除“迫龙天险”路段外,其余全部实现铺上沥青的“黑色化”。★

川藏公路

1950年初,中国人民解放军奉命进军西藏,完成祖国大陆统一的历史使命。在毛泽东“一面进军,一面修路”的指示下,11万解放军官兵、工程技术人员和各族民工用铁锤、钢钎、铁锹和镐头,开山过河、铺建道路,工程的巨大和艰险,在世界公路修筑史上前所未有。在整个川藏、青藏公路的修筑过程中,3000多名干部、战士和工人英勇捐躯。

川藏公路始于四川成都,经雅安、康定,在新都桥分为南北两线:北线(属317国道)经甘孜、德格,进入西藏昌都、邦达;南线(属318国道)经雅江、理塘、巴塘,进入西藏芒康,后在邦达与北线会合,再经八宿、波密、林芝到拉萨。

北线全长2412公里,于1954年12月建成通车;南线总长2149公里,于1958年建成通车。

(资讯整理:韩永)

盐井的文化交融

藉由茶马古道的开启,滇藏线沿途成为西藏地区最早与外界接触与交流之处。千百年来,这个茶马古道旁的藏族村落,倚隘而兴,因盐而盛,藏传佛教、天主教、东巴教也在此地共存共荣

本刊记者/刘子倩(发自西藏)

每周日早上,66岁的藏族老人斯扎兰换上干净的藏装,揣上藏文版的《圣经》,带上9岁的孙子,去上盐井村做弥撒。那里有西藏唯一的天主教堂。就在同一天,斯扎兰的女婿照例会去山上的喇嘛庙诵经祈福。

这是当地一户典型的藏族家庭。尽管有着不同的宗教信仰,但一家人和睦共处,互不影响。千百年来,这个茶马古道旁的藏族村落,倚隘而兴,因盐而盛,藏传佛教、天主教、东巴教也在此地共存共荣。

盐井因产盐而得名,位于西藏自治区东南部的芒康县盐井纳西族自治乡,与云南接壤,是滇藏公路进藏的第一个站。全乡4486人,纳西族仅占四分之一,绝大部分是藏族。按地势高低,盐井分为上盐井和下盐井。上盐井村大多信奉天主教,而下盐井村信奉佛教。在这里,纳西族没有信奉自己的东巴教,而是追随藏传佛教,而藏族则信仰天主教。多元的文化在此相融共处,让这个仍旧保留着最原始制盐工艺的小镇多了几分神秘。

茶马互市打开大门

第一次来盐井,作家范稳就被那里的气场震撼了。四面高山围拢着一块从河谷中拱出的断崖,村庄就坐落于此,澜沧江如利刃将山与崖恰到好处地切开,站在600米高的村中俯瞰河谷,咆哮的澜沧江犹如一条溪流。千年盐田架于澜沧江两岸,藏式民居鳞次栉比地顺山势排开,蜿蜒的滇藏公路穿镇而过。“当时心灵突然被打开了,一定要为她写点什么。”范稳说。

尽管是个千人小镇,但盐井的历史如盛产的盐巴俯拾即是。它位于滇、藏、川交界处,是闻名遐迩的茶马古道通往西藏和四川的必经之地。

茶马古道源于古代西南边疆的茶马互市,兴于唐宋,盛于明清。因藏区处高寒地带,缺乏蔬菜,肉类是藏民的主食,而茶叶恰有解脂除腻的作用,逐渐成为生活必需品。藏区的良马、皮毛又是内地所需。就这样,在横断山脉之中,形成了靠马骡驮载货物的交通要道,河谷高山间传来的那阵阵清脆的马铃声,一响便是千年。

茶马古道分川藏、滇藏两线,而滇藏茶马古道大约形成于公元6世纪后期,由云南的产茶区经大理、丽江、香格里拉后进藏,西向拉萨,最终通向南亚次大陆。这条茶马古道也就成为最为古老的进藏线路之一。

坐落于滇、藏、川三角地带的盐井自然成为茶马古道通向圣城拉萨的咽喉。而盐井盛产的盐巴,也作为来往马帮交易货物之一。

这里,渐渐热闹起来。

一队马帮一般由一二百匹马组成,一个汉族人同时只能赶五匹马,而藏族可以赶七匹。每十五里一小歇,三十里一大歇。似乎正是由于马帮的存在,茶马古道沿线的语言交流并无障碍。云南大学茶马古道文化研究所所长木霁弘告诉《中国新闻周刊》,从云南至西藏,都可用西南官话沟通,看似闭塞的高山大河间,正是因为货物和文化的交流而变得通畅。

木霁弘还发现,马帮的马鞍,白族是硬的,藏族是软的,而在盐井这样的结合部,马鞍软硬都有。“这就是交融的过程。”木霁弘说,当茶成为藏族生活的一部分后,便把不同的文化联系起来了。不仅如此,马尾巴上粘着的草籽还随着马帮一路带到西藏,形成逃逸植物通道。马帮也不仅仅是货物的运输,也逐步成为文化传播的使者。云南大理马帮在藏区会表演云南花灯戏,而藏族马帮到了云南也会弹起弦子,引来围观。跟随马帮,一些工匠进藏,成为传播技术的先驱,而传教士则借助马帮进入藏区传教。

戴十字架的藏族人

事实上,从17世纪起,就有传教士进藏传教。经过数次波折之后,1855年,法国传教士邓得亮在盐井创建起天主教堂,其强大的生命力一直延续至今。

这座西藏唯一的教堂位于滇藏公路旁,是一座典型的藏式建筑。若不是屋顶那个高大的十字架,没人将其与教堂联系起来。教堂装饰也入乡随俗,室内的哈达、圣像唐卡让人耳目一新,而哥特式高大拱顶和天花板上的《圣经》题材壁画依旧保持着天主教的风格。

每天早晚,上盐井村的天主教信徒会到此做弥撒,周日早上人最多。这里有世界上唯一的藏文版《圣经》,信徒会用藏语读《圣经》,用藏语咏唱赞美诗,而神父也是穿着藏服。

59岁的白着住在教堂隔壁。在他的家中,供奉着耶稣、圣母玛丽亚的神像,而他胸前还戴着十字架。他家世代为天主教徒,在他五岁时,父母就带他进教堂。“我的名字也是神父起的。”白着说。在上盐井,信徒的名字与欧洲人相似,多为神父所取;人死后以天主教仪规进行土葬,但其生活方式、习俗与信奉佛教的藏民没有区别。

亲历了文化和宗教交融的还有下盐井村的纳西族。他们原本居于云南丽江,随着木氏土司的势力扩大,在明朝时期顺着这条古老的通道来到盐井,并在此扎根繁衍。如今,盐井的纳西族除了祭祀中还保留着纳西族的一些传统外,其他已与当地藏族别无二致。他们说着流利的藏语,过藏族的节日,爱喝酥油茶,吃糌粑,信仰藏传佛教。

不过,相比而言,上盐井村的530多名天主教信徒更是中西合璧的典范。他们既过藏历新年,也过圣诞节、复活节。每年的圣诞节,教徒们都将举行狂欢活动。教堂院中会垒起五六个炉灶,公认厨技出众的村民成为主勺,每家还会派出帮手。几百名信徒围坐在空地上聚餐,晚上大家唱歌跳舞。这所有的开销都是来自弥撒费,它有专人保管,并在活动后将费用明细公开。

尽管上下盐井一堑之隔,宗教信仰泾渭分明,但在藏民心中却没有沟壑。下盐井村的佛教徒们自发来凑热闹,天主教徒会热情欢迎;而每年藏传佛教传统的“跳神节”到来之时,上盐井的村民也会涌向下盐井。

然而,当年天主教进藏却是一部曲折的历史。早在中世纪,传说在喜马拉雅的北侧有一个约翰长老的王国,为了将被遗忘的子民带回基督世界,不少传教士翻越喜马拉雅传播福音。作家范稳说,当时在西藏传教犹如在地板上种庄稼,面对着不仅仅是恶劣的地理条件,还有生命之危。

据范稳的研究统计,从盐井天主教堂建立到上个世纪40年代最后一次冲突,15任神父,其中7位被杀。藏传佛教势力过大,传教士只能在偏东南一隅传教。最终,他们转至盐井,为村民看病,之后便有两三个村民成了天主教徒,也成了盐井的首批信徒。19世纪五六十年代,他们在上盐井购买地皮,修建了教堂,发展教徒,开办圣徒药房。同时,传教士们还带来了法国的葡萄酒的酿酒技术。时至今日,盐井人还保持着自酿葡萄酒的传统。

斯扎兰老人的父母曾是天主教堂的佣人,一家七口住在教堂。那时,天主教的神父会给穷人盖房子,免费看病,发放西药,那神奇的小药片令藏人称赞不已。“逢年过节,教堂还会施粥,给天主教堂当佣人,至少可以填饱肚子。”斯扎兰说。

对于解放前的教堂,93岁的修女阿尼记忆更为深刻。她14岁受洗,目睹了教堂的兴衰。那时,教堂会帮助穷人盖房子,收留孤儿和无依靠的老人,甚至给没有牦牛的佛教徒买牦牛。如今,她是盐井唯一健在的修女,每天仍坚持去教堂做弥撒。其他省份的天主教徒来到这里,都会拜访这位西藏天主教的“活化石”。见到这位老修女的时候,大多数人都会尊崇地跪拜行礼。

或许,正是因为这份“赢得藏族人的好感才能赢得藏族人的灵魂”的执著,让天主教在盐井藏民心中生根开花。可在解放前,天主教徒受到佛教徒们的嘲笑,被称为洋人“古达”,“古达”在藏语中有奴颜之意,是对摇尾乞怜的狗的形容。

直到1951年,天主教教民向昌都人民解放委员会提出申请,教堂再次成了天主教教民进行宗教活动的场所。改革开放后,文革中被毁的百年教堂被修葺一新。如今,在盐井,不同宗教信仰的人组成的家庭比比皆是,彼此间和平共处,相安无事。“我不强迫孩子信天主教,他们有选择的自由。”斯扎兰说。

1997年,上盐井村28岁的鲁仁第成为第一位藏族的天主教神父。从那以后,上盐井村每逢重大节日便不再到云南等地另请神父。2004年,鲁仁第还俗,但仍担任盐井天主教堂民管会主任一职。

天堑变通途

盐井产盐,这被当地人看作是上天的馈赠。与其他产盐地不同,盐井仍然沿用最为古老的制盐方法。3249块盐田分布在澜沧江两岸,每块盐田均由几十根木柱搭架而成。所谓盐田,其实是每块大约仅七平米,用以晒盐的水泥板。

劳作的藏民要到江边的盐井中背盐水,倒入自家盐池沉淀后再洒进盐田,日晒风干,结晶成盐。因土质不同,盐多呈酱红色,犹以“桃花盐”最为知名,每斤可卖到一块多钱。或许是最原始的才是最好的,这里的盐自古销路甚好,牧民用它喂养的牲畜易增肥和产崽。如果食用其他的盐,牲畜容易生病。

如今,盐巴仍是当地的藏民的重要收入来源,盐井每年产盐四千吨左右,一般的农户一年有四五千元的收入。因缺少耕地,灌溉困难,盐井人世代靠盐换取粮食,盐也就成为盐井人的命根子。

下盐井村老村长贡秋扎西还记得,上世纪五六十年代,他经常带着30多人、百余匹马组成的马队驮着盐巴去换粮食。那时,因为没有公路,仍会沿着茶马古道行进,没有桥梁要靠用竹子做成的索道过江。有意思的是,人们也要将马匹绑在竹制的溜索上,而马匹也早已习惯于这种刺激的过江方式。

他们将盐换成粮食分给村民,几十天后就会驮上盐巴再次出发。不过,盐井早已形成集市,外地牧民会用酥油或粮食来此换盐。他们大多有固定的交易对象,祖祖辈辈都是固定的一家人做生意。当然,贡秋扎西还是希望走出去。走得越远,盐就能换回更多的粮食,而在盐井的集市,盐只能等份交换。

随着上世纪70年代滇藏公路的通车,原本二十天的行程缩短至三天。贡秋扎西回忆,从香格里拉到盐井,马帮来要用9天时间,而公路通车后,只需要走6天。“路变宽了,马匹并排着走反而不适应了。” 如今,这段310公里的路程开车仅需七八个小时。而让贡秋扎西感受最深的是,原来马队依靠索道横渡澜沧江要花一天时间,自从1983年大桥通车,过桥只要两分钟。

如今,西藏公路通车总里程已达5.8万公里,神秘的茶马古道已然成为历史。山间此起彼伏的马铃声已经成为绝响,取而代之的是摩托车的轰鸣声。

在盐井,几乎家家有摩托。戴着墨镜的藏族青年在柏油路上疾驰,远处就能听到摩托车上音响传来的《爱情买卖》的歌声。或许是因为茶马古道让这里的藏民较早的与外界接触,走在盐井的街道上,他们不会向外来客多看一眼。如今,盐井的年人均收入在四千元左右,主要经济支柱是劳务输出,外出打工成为家庭的主要经济来源,曾经赖以生存的制盐业所占比重已经降到30%。

或许是因为传教士早期在此设立教会学校的缘故,盐井人特别重视教育,儿童入学率高达98%。盐井乡最高、最漂亮的建筑是盐井中学六层教学楼。事实上,盐井中学也是西藏唯一一所乡级中学,学生在这里还享受着包吃、包住、包学杂费的“三包”待遇,盐井也就理所当然地成为人才的摇篮。如今,西藏的盐井籍领导干部多达505人,最高官至自治区政协副主席。

盐井乡党委书记柳发明告诉《中国新闻周刊》,国家对盐井教育的投入已超过3000万元。此外,政府出资将居住在盐井条件恶劣区域的藏民搬至乡上,对于新建房屋的农户还给予两万五千至一万元不等的国家补贴。

事实上,安居乐业的藏民最令人感动的是他们的纯朴。在滇藏公路上,搭车似乎是一件很简单的事,只要伸出大拇指,骑着摩托的藏民便会搭你一程。25岁的背包客张宏说,从香格里拉到盐井的310公里,他搭过六次车,全部是藏民的车子,途中一个藏族家庭甚至收留他过夜,让他感动不已。

当前,斯扎兰老人家正在重修房屋,领到了一万元的补贴,老修女阿尼每月也能收到政府近千元的生活补助。

花了六年时间,作家范稳完成了他的“藏地三部曲”,以展示这里多种文化的冲撞与融合。“在这里不同宗教和文化共存交融,人们相互尊重,和谐共处,这就是进步。”范稳说。★

(实习生王淏童对本文有贡献)

滇藏公路

滇藏公路(国道214)于1976年正式建成通车,全长为1930公路,是一条集险、奇、美于一身的入藏通道。它南起云南景洪,穿过横断山区原始森林,横跨金沙江,翻越海拔4300余米的百芒雪山和洪拉山,经西藏芒康、左贡、昌都至青藏界多普玛,抵甘肃兰州,在西藏自治区境内长803公里。

滇藏公路的修筑始于上世纪50年代。1956年春,为配合平息滇藏川边叛乱,政府决定修筑滇藏公路。1956年8月,丽江至香格里拉段动工,1958年10月,该段通车,全长147.23公里。1958年9月,香格里拉至德钦公路开工建设,次年9月,竣工交验,全长182公里。1959年10月,滇藏公路在云南境内的最后一段云南德钦至西藏盐井公路开工,并于1960年12月竣工,全长113.3公里。1962年8月,该路段发生大面积塌方,施工人员两次横跨澜沧江架设桥梁联接原线,并修筑了盐井至芒康公路,真正打通了滇藏公路。

这条路线就是闻名遐迩古时商旅人士走的“茶马古道”,如今滇藏公路被越野探险者誉为世界级越野线路。