桂林数十位老人坚守钉子楼14年 夜晚轮流值守

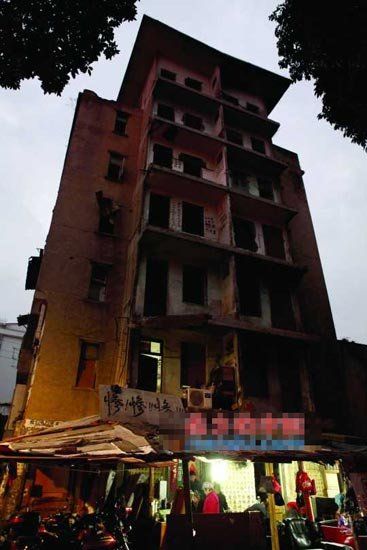

7层楼的建筑现在被拆得几乎只剩下框架。

7层楼的建筑现在被拆得几乎只剩下框架。

83岁的申玉淑一直坚持住在危楼内,每天爬自己搭建的木楼梯上下出入。

83岁的申玉淑一直坚持住在危楼内,每天爬自己搭建的木楼梯上下出入。

冬季也是多雨,漓江边的樟树与伏波山便隐藏在迷蒙的细雨中。清澈的江水边,喜来登酒店与咖啡馆的灯火闪烁在江水的倒影里,这样的景致,在桂林算是一等一的江景了,除了那几栋破旧的危楼。

老危楼竟是只剩下了筋骨,在那老楼脚下,用纸壳和带着钉子孔的各色木门搭建的低矮棚子里,一群老人在做晚饭,氤氲的雾气从大铁锅里冒出来,五花肉炖青豆,这便是他们这个星期难得的牙祭。等到他们纷纷拿出各自挂在墙上的碗筷饭盒,一个一个轮流由厨师舀出平均的一勺肉来,竟好像回到上世纪七八十年代的集体大食堂,仿佛时光停顿,起码这一个晚上,借着这一餐饭,他们可以回到世界还没那么复杂的时代。

他们所住的七层楼房,原本是桂林市的公租房,1999年,在房改过程中,仅有18户获得了房产证,其余90户居民在递交了申请和购房款之后,至今未取得房产证。从14年前开始,几十位老人便开始坚守在这里。

漓江边的危楼

你或许能在桂林逛上好一阵子,欣赏江景与山色,听刘三姐的歌声,却很难看到被拆迁的房屋。你当然知道它们就隐藏在那里———有那么多叙述它们的文字———但当你第一眼看见它们的时候,仍然会惊讶万分:它犹如昔日科幻小说封面上的火星帝国遗址,七层楼房几乎只剩下了框架主体,恍若地震的魔爪刚刚拂过这里,摇摇欲坠的墙壁到处是大洞,其中有一栋只剩下一面墙,白墙上写着黑字:“家没了。”尽管如此,还是冒着炊烟,白发的老人们爬上爬下。人们竟能在这样的地方生活,而且是年纪这样大的一群人,着实让人吃惊,但他们的确如此。

你看那窝棚的角落里,堆着几十根锄头把,那些手腕粗的木棒,与之前守夜的人佩戴的哨子和铜锣一起,成为他们提醒同伴一起保卫老楼的武器。看他们的劲头,依然倔强、热血,似乎除了鬼门关,他们什么关都闯得过去———这群人大多出生于上世纪六七十年前,大多工作在新中国的工厂和企业,他们居住在滨江北路98-112、114号这几栋直管公房里面。1999年,其中18户居民幸运地拥有了公租房的产权证,晋升为中产阶级———在20世纪末,中下层劳动者要买下自己的房屋,几乎是艰难的事。而其他的90户未能获得,桂林市房产局的答复是,按照桂林市的房改政策,在1999年4月中旬后再申请的承租户应转为异地安置后予以房改。

1978年,当这几栋七层楼房建起的时候,曾作为向广西省壮族自治区建立自治区献礼的样板房。那时的漓江水比现在清澈,那时桂林市人口96万人,市区人口37万人,到了1997年,桂林市人口已达134.2万人,市区人口发展到60万。1999年,桂林开始像国内其他城市一样开始改造美化城市———同样的情况也发生在北京,1999年北京市政府开始推行城市美化运动,拆除了两百六十万平方米的都市村庄,全都是由外来移民搭建的住宅、餐馆、市场和商店。而进入2008年之后,国内城市已明确划分区域,也受到了严格的管制,获得住房所有权和房贷的难度变高,对于这个时代的许多人来说,购买房产是一项艰辛的目标。房屋中介店面的广告就证明了房价的上涨多么惊人,以这些老人的后代所拥有的薪资而言,一年能有几万收入也属不错。世道变了,变化的不只是房价,而一直伫立在漓江岸边的危楼,几乎成为这座著名旅游城市发展的反讽。

强拆梦魇后的坚守

在棚子里做饭的老人刘最安,也已是62岁的年纪,他的身边,便是老人们凑钱批发来的大袋白菜与萝卜。20多个老人吃上饭,楼上两位八十多的夫妇还没有下来——— 那两位住在六楼,从一楼到二楼,就没有水泥的台阶,仅是一段木头上钉了几排落脚的木头。这样的“楼梯”,就是清瘦灵活的年轻人也要捏把汗的,80多岁的阿婆,弓着腰手脚并用地上去下来,“不怕的,习惯了就不怕。”那直直的陡峭的楼梯,竟已经被磨得很光滑了。

隔壁的露天垃圾场继续在焚烧,身着橙红色衣服的环卫工人捡了木柴烧火取暖,小小的火堆映着老楼里为数不多亮着的几盏灯。轮流值守的人要睡在窝棚和一楼没有窗户和门的房间里,绷紧神经。废墟上的那盏大灯和窝棚里的三盏灯是彻夜不熄的。夜里,棚子下的节能灯泡始终发出白光,门外的街道上空无一人,值班的老人总有几个得醒着———2010和2011年的强拆,着实把老人们吓着了,一次是凌晨,一次是夜里,突然而至的一群人,砍刀与棍棒,催泪的气体。离他们最近的是2011年10月的那个清晨,脚步声越来越近,他们从睡梦中被惊醒,他们被突然抬出屋子,铲车在一边隆隆作响,楼上那位80多岁的阿婆申玉淑,也就是那一次血压突然升高,住进了医院。抱着京巴的女人被拖下来的时候,楼下她常投食的那只黄狗竟扑上去咬前来拆迁的人。他们难忘那种让人眼泪横流、嗓子呛得发不出声音的“毒气”,砍刀和棍棒,悄悄被剪断的电线,断掉的水管,砸破的窗户……一切仍然像一场梦魇,他们不敢放松警惕。

不过自那之后,楼下掌管做饭的那位大厨收留了足有四五只黄狗,每餐用菜汤拌了煮软的米粉喂它们,夜里,这些黄狗就在楼梯口与棚子边避风的角落,耳朵枕在地上安静地睡了,但稍有响动,它们就立即抬起头来,汪汪叫几声,倒像是站岗的士兵一般。

但终究是老了———窝棚里的风从没有门的口子上直接灌进来,桂林今年的冬季竟这样多雨,阴沉湿冷的寒气总要让睡窝棚的人感冒,这样的小屋子使得睡窝棚的人简直要呆不下去。其中一个老人说,哎呀,这不算什么的,冬天还要好过点,最难过的还是在夏天。江边潮湿,垃圾场的恶臭更招蚊虫,那些家里实在抽不出人手来值班的家,总会多买几盒蚊香摆在棚子里,就是蚊香点好几盘,蚊虫也是挡不住的。为了取暖,他们总插着两个做饭用的电灶,围着它通红的炉条,伸出满是皱纹的手来,或者把棉鞋脱下来,烤一烤生疼的脚。

“老革命遇到新问题”

他们中六十多岁的那一批,自称为“年轻人”,比起那些八九十岁的老人,他们的确是要年轻多了。买菜,做饭,总是要轻快一点,“大家谁能干得动,就干一点喽。”其中的“书生”刘桂喜已经离开这里,和孩子住在一起,这位曾在《桂林日报》担任工会主席的老人,几乎对各种涉及物权和拆迁的法案条文十分熟悉,他把这些条文和一些拆迁的新闻,用黑色的颜料写在没有倒下的白墙上,密密麻麻,竟写了许多面墙。

老人的分歧总是有的。在做饭的空余,几乎是毫无防备的,花白头发的他们突然就跳脚争吵起来,为着该不该和别人说这些拆迁的往事,怎样保持统一的口径,他们眼睛旁边的青筋都暴出来,咆哮着,声音拔得老高,冲到对方前面,手指几乎就要戳到对方的脸上。于是其他人立刻就忙碌起来,拉开吵架的双方,劝解怒火,而菜还在插电的灶上煮着,及到开饭时,一场迅速燃起的大火,就无声地熄灭了。这一幕,旁人总是看不大明白的。在他们,却是再平常不过的小事。

他们因为年纪的限制,行动似乎是迟缓的,却并不阻隔在这个时代之外,每天他们看电视,另一些人上网查阅各种消息,那些拆迁中的案例,最新的法子,他们都如数家珍。提到四川的唐福珍,提到那个拆迁中斗智斗勇的老战士,他们都是敬佩的——— 一个老人说:“那是老革命遇到新问题!”

他们相信善恶因果报应,也会上香祈祷。每天中午,轮流值守的人几乎都会把电视调到正在播出的《妈祖》电视剧上,波浪滔天险恶的海面上,善良勇敢的阿祖姑娘身披红绸,勇救渔民。看着电视,有的老人或垂着头,或靠着沙发,慢慢睡着。虽然看似闲散,他们的同伴却始终是警觉的,后面的几栋住宅楼尽管也是破落的,钢筋加铁丝网的单元门却一直是向内反锁的,十分牢固,如果不是里面的人打开门,从外面只有借助蛮力才能撞开。

后院的光头胖子看上去整天晃晃悠悠的,牌桌上也总看见他,时不时他还喝两口小酒,可是他却是个有心人,他家的门上写着斗大的字:“小心!内有恶犬!”若是不经意走过的人,冷不丁会被突然的低吼和狂吠吓得头皮发麻,原来屋里养着一只高大而健壮的藏獒,就连值班的老人们也是发憷的,“那个大狗,眼睛血红血红的!”

在“桂林伤疤”中继续熬下去

与危楼的破败不同,坐在棚子里放眼向外望去,却是另一番令人愉快的风景,这也是老人们看了一辈子的地方:许多年的老樟树枝叶繁茂,苍黑的枝干如铁,维修过的解放桥霓虹闪动,对岸便是线条柔和的黛绿色的山峰,与迷蒙的雾霭浑然一体。若是夏季,沿岸的各色饭馆是涌满了外地游客的,三三两两的游人也必沿着江边拍照游玩,加上距离桂林著名的正阳步行街不过二三百米的距离,老人们所在的地方,简直是有山有水的黄金地段了!在附近街区的楼房,价格攀升到了一万到两万,这样的价格,在桂林算是很高的价格了。

这群老人始终惦记的是1999年在房改中办上产权证的那一批人。在房地产市场的繁荣下,桂林这座著名的旅游城市租金与非官方土地价格都水涨船高。桂林房产局的工作人员私下几乎是忿忿不平地说:“那几栋危楼已经拖垮了两家房地产公司,这么多年都拆不了!主要是市政府腰杆不够硬!”———当然,按照这种说法,只要桂林市政府愿意,随时都可以将这几栋老楼夷为平地,把这群老人全部驱散,或者是安排他们住进安置房。国内已经有数以百计的这类地区采取过这种做法,毫不留情地摧毁许多家庭在都市边缘投注一切所得来的生活与经济基础。漓江边上的这群老人,似乎自信他们至少还有好几年的时间才会有同样的遭遇,他们几乎是以生命作为赌注的,坚持“就地房改”,以为家庭获得城市生活中挣扎的资本———他们也知道这项赌博的胜算也许只有一半,甚至连一半都没有。

65岁的阿婆刘金麟,她的母亲活到了104岁,去世的时候,老母亲还在牵挂这座房子———哪怕是曾住在老楼里的住户,也逐渐划分了各自的阵营,有的搬去了安置房。老母亲见证了这一群小辈的曲折与磨难,现在剩下年纪最大的是一位九十岁老人。从1999年到2013年的14年间,桂林市和秀峰区的各级领导都换了有三任,谈判似乎也陷入了僵局。2010年,秀峰区政府甚至找好了当地报社,准备专门就滨江北路的危房开展一场“桂林的伤疤如何修补”的大讨论。后来,秀峰区政府宣传办公室采访了桂林市各相关单位,作为秀峰区政府解释滨江北路危楼多年成因的一篇文章———《是谁影响了桂林的城市形象》,于2011年10月17日以“本网记者”的名义发表在人民网上。当时距离滨江北路突然遭遇强拆事隔仅7天的时间。该文作者尽管在宣传办公室工作,他回忆,当时滨江北路的群众情绪十分激烈,就连他去拍照,都是偷偷摸摸的。

在这篇文章中,秀峰区政府宣传办公室这样写道:“‘尽管驰桂公司属于违法拆迁,但为了城市发展的需要,滨江北路98-112、114号的建筑确实应该拆迁。各相关部门都是依法行政的。’秀峰区政府相关人士如是说。”文中称,拆迁许可证的使用期限一直延续到2004年4月,此后“驰桂公司并未续办《拆迁许可证》。也就是说,驰桂公司的《拆迁许可证》早已过期,属于违法拆迁。同时,滨江北路的50多户”:“拒不拆迁”,“成为滨北拆迁建设项目的‘肠梗阻’。”

秀峰区政法委书记谭涛说,自己在滨江北路的事情上本来是负责维稳工作,但事情的发展也将他卷入其中。2011年10月10日凌晨强拆后,4名肇事人员被拘留,谭涛说:“我当时就直接到那个房地产公司去了,给他们的老总说,不要再有下次,这次抓了执行的人,下次我就直接抓决策的人。”滨北的危楼,一群倔强的老人,房地产公司断裂的资金链……谭涛认为这是一个两败俱伤的局面,双方都成了受害者。

因为桂林周围环山,山脉不高,为了保住这座城市的旅游命脉,桂林市区始终没有超过20层的高楼,因此,桂林在国内的城市化速度还算不得快的。老人们并不知道,这样的日子会挨到哪一天。带着京巴的女人指着棚子旁边的一堆啤酒瓶子,“有时候大家一起喝一点,心里好受一点!”——— 这样漫长地抵抗,如果在孤独中,简直足以摧毁一个人的意志。说话的时候,她咧开嘴笑,眼泪几乎同时淌下来。这个动作就像喝酒一样,能让她和“同志们”短暂忘记命运的谜样微笑。

但这样的日子,他们总归还是要过下去——— 萝卜的厚皮就削下来,晾在铁丝网上,闲来做泡菜,每餐一碗辣椒汤调剂味道,于是,就是做饭的大厨,也要叫苦了:“这样的菜,天天吃,一想就要倒流口水的。”但他们还是继续吃下去,尽管他们的孩子和小孙孙大多是不住在这里的,可是一天一天,竟也熬过去了!

冬季,漓江的潮气与雾霭被寒风裹挟着,一阵阵紧吹,这些行动迟缓的老人,只是把棉衣裹得更紧一些。这几栋危楼,被称为桂林市伤疤的老楼,已经35岁了———及到三月,桂林绵长的雨季就会到来。楼上临时垫起的木板吱吱嘎嘎地响,谁能知道,这几栋危楼还能坚持多久呢?桂林市秀峰区政法委书记谭涛说,雨季的到来令人担心,他已经向市委写了报告,希望尽快成立联合工作组,早点解决滨江北路的危楼问题。而坐在棚子里的老人念叨着:“你看,拆迁总是要死人的——— 总是死了人才会解决。”

南都记者 马金瑜

本版摄影:南都记者 方谦华