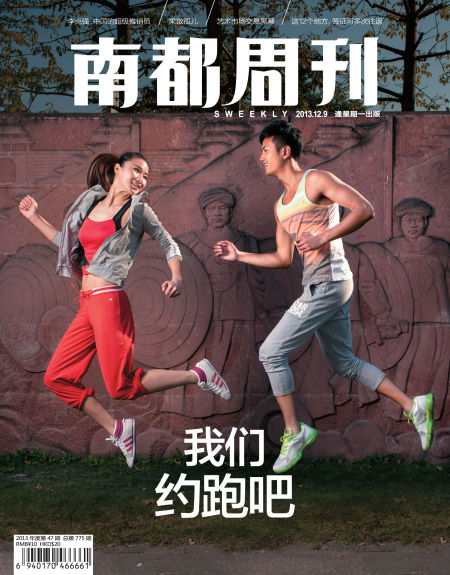

南都周刊:我们约跑吧

我们约跑吧

我们约跑吧

我们约跑吧

32岁的篮球评论员于嘉习惯在四点的天光中跑过长安街,看着东方的天空一分钟比一分钟亮。杂志主编周松则从他通州的家出发,沿着一条收费高速公路,在早高峰的车流中跑向他CBD的办公室。歌手田原和她的朋友们成立了一个叫NBR的跑团,即使在北京的冬夜你也能在故宫外的护城河边看到他们活跃的身姿。一个叫鹿特丹的姑娘在失恋的第二天开始跑步,慢慢在路上捡到了一些和她一样的伤心人,于是“心碎俱乐部”诞生了。在上海,仅仅是“跑步圣经”一个跑团线下频繁约跑就超过200人,每周二晚7点准时从世纪公园浩荡出发。跑步是一项孤独的运动,然而,在社交媒体时代,正如28岁的Yumi说,“越是孤独的运动,越需要有人和你一起跑的感觉。这个一起不一定是要在身边,但要在同一个时空里。”于是,我们开始约跑。

记者_洪鹄 实习生_李爽 杜雪

上海设计师、跑步爱好者Leal Bao曾在微博上传过一组后来被广泛转发的全球城市跑步“热线”。这组图片基于谷歌地图生成,跑步者为记录自己所跑的里程和路径,习惯一边跑一边打开手机上某款著名的跑步应用程序,如此形成的数据反馈给谷歌,那些跑者众多、被反复跑过的区域就会形成浓重的橙色色块。Leal发现,香港的太平山、维港两岸,台北的淡水河、市民大道沿线、大安森林公园,首尔的汉江全程,都被橙色涂满了,而纽约、波士顿、伦敦、东京这些老牌跑步热高发区,更是全城一片红,“看起来没有一寸土地没被跑鞋插足”。相比之下,上海和北京的橙色地块算得上屈指可数,只有零星几个点。

然而越来越多的中国人正试图用自己的双脚将橙色涂满。32岁的篮球评论员于嘉习惯在四点的天光中跑过长安街,从位于军事博物馆的央视旧址跑到东三环的“大裤衩”——大约十五公里,看着东方的天空一分钟比一分钟亮;杂志主编周松则从他通州的家出发,沿着一条收费高速公路,在早高峰的车流中开天辟地,如入无人之境般地奔向他CBD的办公室。歌手田原和她的朋友们成立了一个叫NBR(Nature Born Runners)的跑团,拥有非常精良的装备,即使在北京的冬夜,你也能在故宫外的护城河边看到他们活跃的身姿。一个叫鹿特丹的姑娘在失恋的第二天开始跑步,慢慢在路上捡到了一些和她一样的伤心人,于是“心碎俱乐部”诞生了,每个周末他们会画一条奇怪的路线开跑(比如刚过去的周末是沿着二环),不得请假,情伤痊愈则自动离开……在上海,仅仅是“跑步圣经”一个跑团就有1000多名成员,线下频繁约跑的超过200人,每周二晚7点准时从世纪公园浩荡出发。

中国的城市跑步运动在2013年迎来了它井喷式的爆发。北京马拉松和上海马拉松的各3万个名额都在开放报名后的不到二十小时里被一抢而光,紧俏如同春运车票。要知道四五年前,即使你拖拖拉拉近两个月才去报名也能报上。2011年全国的马拉松赛事一共是22场,2012年增加到了33场,2013年已达到44场,连续三年以超过30%的速度递增,连河北衡水、吉林和龙之类鲜为人知的城市也办起了各自的马拉松。而放眼全球,根据著名市场调研公司NPD发布的数据,过去一年内全球运动装备的销售总额约为3300亿美元,跑步产业一项就占领了其中超过30%规模。

12月2日,上海马拉松次日,官方媒体《解放日报》刊登出了所有跑完全程者的姓名和成绩。这让作为上海马拉松顾问之一的谢頔感慨万千,想起了一件啼笑皆非的往事。2008年她刚从美国回来,参与的第一个工作就是宣传当年的北京马拉松。但当时的马拉松非常冷清,老百姓的感觉普遍是,哦,还不是哪个黑人又拿奖了,完全与自己无关。“我给我一个当记者的好朋友打电话,问她怎么才可能多做一些宣传、给马拉松的版面大一些,她的回答对我真是当头一棒,她说这个真没办法,除非出人命吧。”

2000年赴美念书前,谢頔喜欢打网球、高尔夫。在美国九年,她拿下了体育管理学博士学位和一个MBA。毕业后进入伊利诺伊州一所大学当老师,日子过得非常安逸。但美国对谢頔最大的改变是让她爱上了跑步,“甚至可以说,经由跑步,我成了一个和之前完全不同的人”,谢頔说。她很快决定要弃绝这种安逸,希望能转身回国推广跑步文化,似乎惟其如此才能作为对跑步的一种回报。

谢頔原以为,北京奥运正是一个契机,它不正提倡着要提升大家的体育生活水平吗?但当她穿着全套行头跑过北京的大街上,却发现谁看她都像一个怪物。“可能有人在健身房里跑,但路跑的文化真的完全没有,女性路跑就更不可思议了。大家谈起跑步,根本不觉得它是一种时髦的生活方式,对跑步的概念还停留在一些穿背心的老头、走得快一点、发发汗的层面上。”这让谢頔几乎觉得难以为继。她成立了一个体育文化公司,跑步市场一时半会打不开,她也接过些别的活,包括给温哥华冬奥会做推广。但很快她就后悔了,“跑步教我的就是,精力有限,学会专注。我回来就是为了做跑步的。”为了坚定信念,她甚至特地去爬了一趟乞力马扎罗雪山,回来后正式宣布,跟跑步没有关系的活儿,赚钱也不接。

推广跑步的另一难度在于——跑步的魔力只为那些跑者所知。它不像那些观赏性赛事,即使你一辈子只看电视转播也有可能备受鼓舞并且称其为所爱。很长时间里谢頔都难以向合作对象描述他们可能创造出的蓝图,“我只能反反复复地鼓励,你先去跑,跑了就懂。”

跑了就懂

2011年春天,周松在巴塞罗那开会。住的酒店外面是一个海滩,随时都有身型极美的老外在艳阳下进行着永不疲倦的跑步训练。会议是Men’s Health(男士健康)杂志的全球主编大会,周松作为中文版的主编,突然发现自己是所有人里唯一没有运动习惯的,不免有些羞惭。回北京后,他拉了几个编辑记者,开始改变打车吃饭的节奏——不管饭店在哪儿,跑去。

有时他在微博上会做一点小小的直播,很快就有附近的博友没事儿凑上来一起跑。当时连三里屯的Nike夜跑都还没有起来,无心插柳的“男健”夜跑可能就成了北京最早的约跑活动之一。有时跑在路上,远远碰到一个老外,看到他们一队人马,很激动地飞奔过来,“估计是在中国马路上跑了很久都没遇见过组织。”当时很红的释道心有时也来加入,“穿个僧服,我给他换了双跑鞋,跑得还挺快”。最远的一次他们从东大桥跑到了天坛,超过了10公里,居然也不觉得累,就是吃上晚饭已经八点半了。

长距离跑步让周松第一次进入了“无聊”的境界。在现代社会,一个人是很难被允许无聊的,一部手机就包含了漫无边际的信息,随时控制你的注意力。而一旦开始进行跑步,漫长的时间里,除了两脚机械的交替着地,人没有任何事情可做,只剩下脑袋,被迫把生而为人的所有碎片都回想过了一遍。但连电影都很快放完了,能干吗呢?只剩下体会跑步这件事本身。体会呼吸,体会摆臂的频率,体会哪怕一点点姿势上的改变带给全身不一样的反应。周松记得他跑过奥森北园转弯处的一个草坪,只长了一棵树,“就像是阿甘和珍妮见面的地方”,他每次跑过那儿都要想起来一次,然后脚步就会快一点。

并非每个人都对周松式的“无聊”甘之如饴,对于田原而言,她最初进入跑步的障碍就是枯燥。少年成名,田原的人生一直被过多的选项包围,从17岁开始唱歌、出书、拍电影、摄影的生活让她越来越焦虑,“有种无法把自己集中起来做定一件事的恐惧”。天生易热情又易厌倦,她知道自己性格里的缺陷,“朋友建议,跑步吧,只有跑步能治你。”

在难以忍耐的单调背后,田原给自己找到了一点期待——她要参加旧金山马拉松。那是全球最好的女子马拉松,因为会有穿着紧身上衣、粉红色芭蕾舞裙的帅哥给姑娘们加油。田原训练了一个半月就去跑了半程21公里,然后她真的看见他们了!即使这明明就是意料之中的礼物,还是让她产生了一种“很久没有过的期待被实现的感觉,以及一种嘉年华般的幸福感”。

而在生活的其他方面一盘散沙的时候,跑步能提供一种掌控的幻觉。“心碎俱乐部”的发起人鹿特丹在她刚刚失恋的日子,失魂落魄到丢了刚找的工作,父母抱怨、前男友嫌弃,“整个世界都在崩裂”。她是无意中开始跑步的:没地方哭,躲到操场去哭,走了几圈之后跑起来,“心肺因为承受不了而要爆炸的感觉代替了之前已经像剧毒一样侵蚀自己的心痛感”,她跑了足足十六圈。从此她就开始跑步,“23小时里你都是一塌糊涂的,但跑步的一小时,打起精神,觉得自己还像个人样。”

掌控了这一步,下一步也就可以掌控;掌控了身体,也许生活也能被我们所掌控。《跑者世界》中文版的总编辑张路平做了十五年足球评论,开始跑步后,他甚至“再也不想写足球评论了”。没有一种运动像跑步这样让人充满了言说的欲望:在单调的重复、枯燥的行进中,每个跑者都奇迹般地发现了自己的哲学,并自信它可以指导接下来的人生。张路平用著名的亚索800训练法来拆解马拉松的漫长——即把42.195公里化成无数个800米,然后在每一个800米里,加速、控制、稳定、平静。每一段都因为短而可控,大概人生也是这样——跑好今天的步,做好今天的菜,如此往复,你就会赢。这令人释然。

大多数跑步者会否认自己对赢的欲望。参加了50场马拉松的王乐把长跑的痴迷者们称为食草动物,和那些沉醉于对抗性运动的“食肉动物”迥然不同。固然,对普通的参赛者而言,马拉松赛事没有明星,每个人怀揣个人的目标,战胜自我即可。然而对那些不跑步的普通人来说,根本谈不上有一个“自我”需要战胜。长距离跑真正吸引的,是那些自我强盛,起码是对“强盛的自我”的存在感有迫切需要的人。许多人开始跑是出于强健身体的需要,但慢慢他们每天跑的距离早已大大超越了强身健体所必需的。他们越跑越远,仿佛越令肉体精疲力竭,精神的振奋才越成为可能。

马拉松狂热

一年之内,于嘉跑了七个马拉松。每一次的成绩都在刷新。他入境菲律宾的时候差点没过得去,护照上是一个200斤的男人昏昏欲睡的脸。而眼前这个人,精瘦。

最早与其说是为了减脂,不如说是厌恶自己的颓废。有一天,他看着镜子里那个“胖、肿、宿醉,脸上有痘痘,粉很厚”的人,觉得他根本没有资格在cctv5里给人解说篮球了。他开始跑步,每天在月坛体育场正向跑5圈,反向跑5圈,每个星期加一圈,很快他就能双向各跑上13圈了,超过10公里。

于嘉的路跑生涯开始得极为偶然。去年10月的一天,他在金融街打车迟迟打不到,刚手术完的母亲正在医院里等着他的看护,“一气之下我就想跑过去算了”。他就这样沿着长安街跑了起来,路上看到了天安门安检口五个盲流为了用四张身份证混进广场而打了起来,还看了一场降旗。跑到医院,居然脾气全无,内心宁静,“听医生讲完我妈的病情,陪了她一会儿,我居然又跑回家了。”

他发现了用腿就可以丈量这个城市之后基本就不靠车了。“最远的一次从我家去首钢采访,17公里,我也是跑去的。”正如克里斯托弗·麦克杜格尔在《天生就会跑》里写下的:在过去几百万年里,人类生活在一个没有警察、没有出租车、没有必胜客的世界里,双腿是获得安全、通行和食物的唯一方式。是现代社会的繁荣令双腿萎缩。如今,于嘉开始在北京践行一种近乎古人的生活方式。

跑步让于嘉成了国家三级运动员。在菲律宾出差三天,他跑了一套“马尼拉超级马拉松”:第一天24公里,第二天30公里,第三天42.195公里。在这样日常巨大体量的训练下,一场正常的马拉松全程对于于嘉而言已完全构不成压力,他追求的是PB(个人最佳成绩)的刷新。“对于成绩,我的论调一直是善待你的虚荣心,人都有虚荣心,跑马拉松的人更有,别不承认。虚荣心里什么都有,荣誉感、自我肯定、挑战、对极限的追求,既然上次都能做到了,这次绝对不能比上次差,这就是我的目标。”

根据《跑者世界》中文版总编辑张路平的粗略统计,像于嘉一样的马拉松狂热分子在中国“有20万人”。张路平对狂热的界定是:会尽其所能地参加足够多的马拉松赛事,包括专程去国外参加;人生中跑马拉松的重要程度不低于任何其他事——包括结婚生子、升职加薪。“跑马拉松是自我肯定、自我实现的最重要途径。”

对于中国人而言,马拉松在很长时间里是一项遥不可及的运动。它很难生产出现代意义上的体育偶像——即使在马家军战绩极佳、王军霞状态大勇的时代里,对马拉松运动员的宣传却长年包含着太多苦涩的味道,“缺乏光彩、缺乏骄傲、缺乏让普通人向往和追逐的冲动。”在张路平看来,中国的跑者们是自发地跑进马拉松的,“一跑才发现,不但不可怕,也没那么苦,还特别充满趣味。”

进行了一段时间的长距离跑的跑者很少能不受到马拉松的诱惑。但像于嘉一样天赋异禀、一往无前的跑者永远只可能是少数,大部分人的马拉松首战都不免以失败告终。田原的第一次马拉松全程是在夏威夷,有旧金山的愉快经历打底,她跑得太得意完全放松了警惕,以至半程之后膝盖骨侧面错位,差点要和跑步绝缘。而周松参加了今年的北京马拉松,由于跑得慢,30公里之后已经没有补给,跑进奥体森林公园最后的十公里时他在公园厕所的窗台上看见了一根吃了一半的香蕉,“挣扎了很久,终于还是放下了。”

马拉松的陷阱在于,很多人天真地以为它是单纯的对耐力的考验,而又认为耐力并非技能,似乎每个人都有无穷无尽的藏量。而社交软件上的相互观看也把虚荣心扩大到了极致,于嘉就曾在北马起点遇见一个女孩,“训练时只跑过10公里,天不怕地不怕就来跑全程,说是要全班同学都在朋友圈里给她点赞。”

“我曾经认为人生会在我跑完100个马拉松时圆满,”王乐说,“没想到6年就跑完了50个。”他是一个和于嘉完全相反类型的跑者,在刚刚过去的上海马拉松上,他拥有了他迄今为止最好的马拉松成绩——3小时8分钟,三万多名选手中前二百五十名。

“这是最好的一次,我没有苛求成绩,完全按照训练时的速度去跑,在无欲无求的状态下发挥出了最好水平。”在王乐看来,马拉松不存在任何超常发挥的可能——正常发挥就是最好水平,“它太长了,不是靠激情,因此没有偶然因素。42公里要求的是保持一个常态。就像人生一样。没有谁的人生能超常发挥。”

新社会运动

很长时间里,中国人都不被认为有跑步的基因。五年前,周松曾经和某国际大运动品牌的一位负责人聊天,聊在中国拓展跑步线产品的可能性。“结果是我们都摇头,觉得完全没有可能。”在周松当时的想象里,跑步起码需要美丽的街道、清洁的空气、温和的天气、悠闲的人群——无论哪一点,中国(尤其是北京)看上去都不具备。

即使是一年前,本身是跑步热爱者,同时以对当下中国社会犀利观察而著称的加藤嘉一还在南京的一次演讲中宣称,中国不可能具备作为娱乐和个人兴趣的跑步文化,甚至于“因为国家的某些方针”,绝大多数人一辈子已注定和体育无缘了。

但张路平有自己的观察。2011年,他当时是《全体育》杂志的主编,一次逛一家综合体育用品商店时他突然发现,无论哪个品牌,跑步鞋的展示占到了全场的一半以上,而此前从来都是足球、篮球和训练鞋的天下。

“国内始终没有一本专门的跑步杂志。我们也一直在考虑引进Runner’s World的中文版,但对市场大小不太有谱。那天看到半壁江山的跑步鞋,我就下定决心去美国找罗德集团谈了。”

跑步的人群是存在的,只是你不知道他们纷纷跑在哪儿。2012年,一个关键的节点是——耐克公司与苹果合作推出了手机应用程序Nike+Running,鼓励跑步者将运动数据分享到包括Nike+、path、facebook(在中国是微博)的平台上。凭着这项创意,耐克公司获得了2012-2013年度最佳创意公司第一名。

根据耐克公司提供给《南都周刊》的数据,Nike+的全球用户现场超过了1800万,年增长达到130%。中国的增长率则高达258%。“其中,绝大多数用户都在使用其跑步功能。”

这款软件对于吸引无数从未跑步人的跑步冲动的贡献是难以估量的。“即使你从来没有跑过步,装上了Nike+Running,你也有可能变成一个跑步狂热分子。”28岁的Yumi Yang告诉记者。在社交媒体时代,人类内心深处的炫耀冲动得以得体而尽情地释放。当然,跑步仍然是一项孤独的运动,但是我们需要别人知道:我在孤独。

戴上耳机,选择自己最喜欢的音乐,打开Nike+Running,在第一个步子迈出前你就可以将“我要跑步”这一信息分享、昭告天下。Yumi最喜欢她的跑步状态分享到Path上去,有人给你点“赞”时,你一边跑一边就能听到加油声。跑完,发布成绩,“收获更多的赞”。

作为社交义务,Yumi当然也必须给别人点赞——不过她点的也是真心实意的,当一屏幕的人都跑得比自己远的时候,她会很焦虑地觉得要加把劲了。

“越是孤独的运动,越需要有人和你一起跑的感觉。这个一起不一定是要在身边,但要在同一个时空里。”Yumi承认,归根结底,她不喜欢忍受寂寞——如果你让她扔掉苹果手机彻底跑一场不为人知的马拉松,她一定不干。社交媒体上所有的行动都是自我形象管理的一部分:Yumi跑步、分享、看,她是这么一个运动、阳光、时髦、有趣的女孩。

而在这一场“让跑步时髦化”的声势浩大的运动中,努力的绝不仅仅是耐克公司一家。中国的企业家和企业高层们也在最早的时候就嗅出了跑步这项运动中迷人的味道。当郁亮、潘石屹纷纷跑下了马拉松时,你会不会觉得,跑完马拉松——也可以混上那么一分成功人士的影子?连王石也从登山转跑步了,万科的高管们都在跑,办公室都设上了健身房和淋浴——看,连科层制的现代企业都因为跑步而展现出了它人性关怀的一面。

作为一项文化的跑步运动自1960年代从美国兴起以来,始终是在中产阶级中最为盛行。如果说1962年后来成为耐克公司创始人的比尔·鲍曼(Bill Bowerman)写的小册子《慢跑》点燃了跑步运动,1970年乔治·西恩(George Sheehan)和吉姆·菲克斯(Jim Fixx)合著的《跑步圣经》则把这一运动神话并推向高潮。菲克斯的名言“玩让我们保持年轻,且维持我们对相关事务严肃性的看法。跑步就是玩,这就是解脱”深受中产阶级的追捧,而他本人频繁地接受着专访,成为了社会名流,也充当了跑步运动的“上师”。英国伦敦大学的阿兰·拉萨姆(Alan Latham)教授曾对此写过一篇论文,叫作《一个习惯的历史:1960年代美国,作为工业缓和剂的慢跑》。拉萨姆教授认为,慢跑作为一种体育运动,其本质是对现代工业化城市生活的一种反制。其突然地出现,如同“被发明出来”,并不如其所宣传的那么自然,而是作为一种可组织的健身运动,在中年、中产阶级中大面积流行。而“健康和健美的生活”,也非常符合当时西方成熟中产阶级的思想需求,它能“成功地把自己同颓废、烟酒不离身的左倾年轻人和大腹便便、乏味老朽的右翼大亨和政客区别开来。”

至于中国,5400美元的人均GDP(2012年8月)意味着更多的闲暇、更多的享受应该出现在人们的生活中——或许在某种程度上,我们要开始复制1960年代西方的社会生活图景了?当然,对于刚刚加入跑步这一伟大运动的中国新跑者们来说,这些并不重要。就像奥运给中国人留下的遗产里,或许没有什么比一座适合跑步的奥林匹克森林公园更为美妙。