新闻中心 > 国内新闻 > 河南安阳曹操墓遭质疑专题 > 正文

社科院考古所专家批驳四种曹操墓造假说法

2009年河南安阳高陵曹操墓的发掘,像是一颗“重磅炸弹”。消息一经公布,就在考古界、文博界、史学界和社会上引起极大争论。2010年8月21日之后,学术界又发出新的质疑声音,一些学者提出了“新看法”,那就是曹操墓中,不少“文物”是“假的”:《鲁潜墓志》是假的,是人为“埋地雷”埋进去的;“魏武王”铭刻也是假的,是人为造好后,通过民工“塞进”墓葬中去的;画像石也是假的;“黄豆二升”石牌是假的;甚至整个曹操墓所出文物都是假的,只有一号墓墓门口所出那把生锈的铁剑是真的;如此等等。

然而,中国的田野考古开始于1928年,安阳殷墟是中国田野考古的发源地。田野考古是一门新兴的科学。考古工作者既要接受专业的训练,又要接受道德的培养。考古不同于一般的“挖宝”,更不是“盗墓”,它有一套严格的“操作规程”。考古工作一般情况下是多人合作,很少是个人行为。所有这些,都是为了保障田野工作的真实性和科学性。在实际操作过程中,由于具体工作人员的水平所限,工作中出现错误是难免的,判断失误也是有可能的。但中国的考古工作者有意去“造假”,还见所未见,闻所未闻。有人也许会说:你讲这一套没有用,过去没有,不等于今天没有,曹操墓就是有人“造假”。为此,我不得不“静”下心来,思考以上列举的各种“造假说”。由于“魏武王铭刻造假说”此前已作过“批驳”,此处不再重复。现将其余的四种“造假说”逐个批驳如下。

《鲁潜墓志》造假并非“板上钉钉”

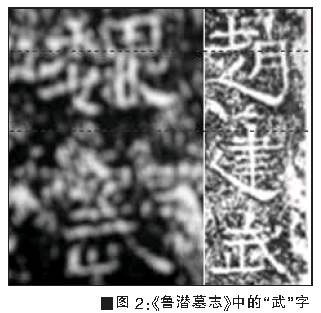

此说的提出者是江苏省书法鉴定委员会主任李路平。他说:“《鲁潜墓志》所葬的后赵建武十一年(345),当时的中原河南一带为500万胡人所占领。按照胡人葬俗,安阳不可能出现墓志。”他还说:“在曹操墓中发掘出土的含有‘魏武王’字样的几块石牌与《鲁潜墓志》中的‘武’字均把‘止’错为‘山’,专家们遍查几十种篆书,均没有发现这种写法。石牌与《鲁潜墓志》中的‘武’字有可能为同一个人造假所为。”

与此说相呼应,河北籍学者闫沛东(化名)于2009年底之后,到河南安阳进行“调查”。他们称:“调查中当地人讲,从1998年开始,安阳文物贩子为了卖出好价钱,就已经在西高穴村一带埋进了不少‘好东西’,以诈人钱财,俗称‘埋地雷’。”“而《鲁潜墓志》就是当时埋下的地雷之一。”李路平也说:“曹操墓考古开始后的一个月,我就和一些专家对此事进行了调查,如今,可以说有确凿证据证明《鲁潜墓志》与曹操墓都属于造假。我目前已掌握大量的图片、语音和视频资料,其中包括民工们所说的‘亲眼看见相关人员将墓志放进去’的录音,可以证明这一切都是有关方面有计划的造假行为。” 按照李路平先生和闫沛东先生的说法,《鲁潜墓志》之“造假”,无疑是“板上钉钉”,跑不掉了。

事实真的像李、闫二位所说的那样吗?非也。《鲁潜墓志》是在1998年4月安阳县西高穴村农民徐玉超发现的,是他亲手交给了安阳市的文物部门。对此,前不久有记者对徐玉超进行过采访。针对所谓“埋地雷”说,徐认为:“这种说法很可笑,《鲁潜墓志》是我发现后无偿捐给国家的。”他介绍发现过程时说,“《鲁潜墓志》发现的时间是1998年4月,我那时承包了一个砖窑厂。那天是22或是23日记不清了。砖窑厂的工人取土放炮后,我看到了一个四四方方的石块。我上前用手摸了摸石块,上面有很多泥,用手抠一抠,好像上面有字,就拉回了家。”

徐玉超说,石头上的字认不全,搁在家里没啥用,不如早点捐献给国家,好让看懂的人研究。当年5月14日,徐玉超的大儿子徐兰云联系了安阳市文物部门,当天下午文物部门就来了人,看后说是《鲁潜墓志》。来人出示工作证后,让全家人和墓志合了影,然后就把墓志带走了。

上面所说是《鲁潜墓志》发现经过的真实记述。发现的时间是1998年4月,早已交给了文物部门。并不存在什么“埋地雷”,更无人在曹操墓发现后让民工“埋到墓里去”。徐玉超文化有限,墓志上的字他都认不全,怎么可能“造出墓志”来呢?

《鲁潜墓志》是标准的隶书八分体,研究文章早就发表过,十多年来从没有人提出异议。墓志上明确记载:“墓在高决桥陌西行一千四百廿步,南下去陌一百七十步,故魏武帝陵西北角西行卌三步。”(图1)? 唐《元和郡县志》记载:“魏武帝西陵在县西三十里。”而西高穴村东距邺城遗址恰好是15公里。故如今发现的曹操墓位置与文献记载、与《鲁潜墓志》所载完全吻合,这进一步证明《鲁潜墓志》的真实性和可靠性。

李路平提出《鲁潜墓志》中的“武”字其下之“止”错为“山”,认为古人不会这样写,因此是现代人所为,故《鲁潜墓志》肯定是假的。然而,“《鲁潜墓志》中的两个‘武’字下面均是从‘止’,而不是从‘山’”。我们看得非常清楚:“建武”之“武”字,左下是作“ ”,右上一画略为斜笔,不与下面横画相连;“魏武”之“武”,其左下作“

”,右上一画略为斜笔,不与下面横画相连;“魏武”之“武”,其左下作“ ”,右上一点亦不与下面横画相连。李先生的观点是建立在一种错误判断(将字看错)的基础上,其结论自然也是错的。

”,右上一点亦不与下面横画相连。李先生的观点是建立在一种错误判断(将字看错)的基础上,其结论自然也是错的。

“羽人”从未出现过反证“画像石”为真

早在2008年,安阳县安丰乡派出所侦破的盗掘“曹操墓”案件中,从盗墓贼手中缴获了三块汉画像石。画像上有“主簿车”、“咸阳令”、“纪梁”、“侍郎”等字样。其下部为水陆攻战图(图3)。在曹操墓的发掘过程中,又清理出“神兽”、“七女复仇”等图案,并有“宋王车”、“文王十子”、“饮酒人”等文字。这批画像石大小不等,总数约上千块。据报道,画像石的工艺技法具有东汉时期的典型特点,而表现的故事又是东汉中、晚期的内容。这与曹操墓下葬的年代是基本吻合的。

面对这批画像石,有学者提出了不同的看法。其中,黄震云认为:“曹操墓中不可能存在汉画像石,因为根据礼制,只有2000石以下者,才须用画像石。凭此一条,曹操高陵即为假。”又说:“整个图像用现代工具开槽太深,说白了就是用电锯锉的,边框斜打得太过明显,甚至连石头印痕、石头粉末还在的情况下,就只好在上面抹上黄土冒充。”

针对黄先生的质疑,河南考古队方面作出了这样的回应:“有人说曹操墓中的‘画像石’是用电锯锯的……他肯定没有去过现场……因为现场的‘画像石’经盗墓贼的骚扰,变成了有大有小的几千块,怎么可能是用电锯锯的呢?”

关于是否一定称作“画像石”?高陵考古队的潘伟斌说:“我多次声明,这是墓门和石椁上的。因此,严格地说,它们不应称作‘画像石’。这些画像不仅在盗洞周围出土,而且大量地出于墓室内,前后室内都有。其中在前室内至今还保留有成型大块的画像石。这些画像石厚度达20厘米左右,和前室南北侧室门宽度一致,推测是封闭侧室门用的。因为画像是作为封闭南北两个侧室用的,其黏结用料是白石灰。当然,其还保留有白石灰的痕迹。而且,在墓的大门上都至今还保留有黏结砖缝用的石灰。其颜色纯白。”他还说:“这些画像石被盗墓分子从门上撬下来,掩埋在扰土中,所以其上面有黄色土痕。没有谁专门抹上去造假。”我认为,潘先生所作的解释合乎情理,对黄震云所提出的“质疑”,也有了一个明确的交待。

曹操墓中所出“画像石”,多数均为东汉中、晚期常见之内容。但其中有一件“羽人”甚为罕见(图4)。此“羽人”肩膀上长出一对翅膀来。这种造型,过去还未见过。郝本性先生指出:“这与西方神话中带翅膀的圣婴、天使等,如出一辙。就是说,中西方文明早在曹操时代就开始碰撞了。稍有区别的是,曹操墓中的‘羽人’翅膀较小,而西方神话中神仙的翅膀较长。” 这件“羽人”画像的出现可以证明两件事:其一,曹操时代,东西方文明已经有了接触;其二,曹操墓中的“画像石”应为真品。因为所有造假者都是“依葫芦画瓢”,依照真品而仿造赝品。曹操墓中的“羽人”从来没有出现过,造假者根本造不出这种“羽人”来。它从相反的方向证明:曹操墓中所出“画像石”为真。

须指出,曹操墓所出“画像石”中,有的尚存疑义,要继续研究和探讨。这是很正常的。考古工作者不可能对发掘出来的所有文物一下子都能作出合理的解释。经过多少年研究之后,有的弄清楚了,有的可能仍弄不清,也属正常。但这跟有意去“造假”,性质完全不同。不能因为考古中有些问题现在没有弄清,就怀疑“文物”有“假”;或者怀疑考古工作者在“造假”。实际上,任何一件大的考古工作完成之后,里面的问题几十年后仍在研究。

“黄豆”一词在东汉早已存在

曹操墓所出石牌中,有“黄豆二升”一件。对此,北京师范大学历史系魏晋史博士张国安提出了自己的看法。张国安是《颠覆曹操墓》一文的作者。他声称:“黄豆”这一称呼,是在唐朝以后才出现的,汉魏时期只用“大豆”一语。他说,他的这一看法得到了北大一位老教授的支持。在张博士看来,这块石牌为“假”,曹操墓当然是假也就无疑了。

针对张国安提出的质疑,王子今先生于10月26日在《光明日报》上,发表了《曹操高陵石牌文字‘黄豆二升’辨疑》一文。王先生在文章中,提到了宋超先生著有《“黄豆二升”小考》论文。文中指出:“黄豆”一词,除见于曹操墓外,还见于《中国历代墓券略考》所录熹平二年‘张叔敬墓券’中”。《张叔敬墓券》云:“黄豆瓜子,死人持给地下赋……勿复烦扰张氏之家。”熹平二年是东汉皇帝刘宏的年号,在公元173年。这里明明记有“黄豆”一词,怎能说“黄豆”一词是在唐代以后才出现的呢?王子今先生在文中特别提到:“考据求实之学者,都知道证有易,证无难。断定某一时代某种事物之不曾存在,是要慎之又慎的。”既然“黄豆”一词在东汉早已存在,那曹操墓中出现“黄豆二升”石牌自在情里之中。

四百余件文物不可能同时造假

前面所举曹操墓中“造假”之说,一般都是指曹操墓中某一件器物,或某一类器物“造假”,如《鲁潜墓志》造假、石牌造假、画像石造假等等。而提出曹操墓中所有器物都“造假”,则是闫沛东的“杰作”。他认为:“所谓‘曹操高陵’器物中,只有一号墓生锈铁剑是真。”这就是说,高陵二号墓(曹操墓)所出器物全部是假。这是对曹操墓所出器物的全盘否定。闫沛东将曹操墓中的“造假说”推向了“极端”。

曹操墓中共出文物400余件,内容非常丰富,包括石牌、铜器、陶器、画像石、玉珠、铁铠甲、漆器等等。这些器物都具有东汉晚期的特征。有哪一位“造假者”能同时造出同一时代特征的400多件器物?即便是专业的考古修复人员,也很难“造出”具有同一时代特征的400多件器物群来,更何况是“造假”的文物贩子呢?因此,闫沛东的“曹操墓中所有器物均为造假”之说,基本上不会有什么“市场”。此说的“产生”之日,也是它的“寿终正寝”之时。如此而已,岂有他哉!

(出处:中国社会科学报 作者:曹定云 单位:中国社会科学院考古研究所)

《鲁潜墓志》为新造确有根据

《鲁潜墓志》的真伪直接关系到曹操墓的真伪,笔者根据有关文献和金石学原理已证明,《鲁潜墓志》为新近伪造的石刻。对此,金石学界并无异议。但唐际根先生多次撰文或发表谈话称此研究成果为无稽之谈(见《谁来传播“曹操墓”真相?》,《中国社会科学报》2010年9月7日),故在此作一回应,进行有益的学术探讨。

1998年4月,河南安阳县安丰乡西高穴村村民徐玉超,在村西北方城河岸一个窑坑起土时,发现《鲁潜墓志》。《鲁潜墓志》的行文信息中标明鲁潜墓距魏武帝陵(曹操墓)的具体方位:“墓在高决桥陌西行一千四百廿步,南下去陌一百七十步,故魏武帝陵西北角西行卌三步, 北回至墓明堂二百五十步。”河南省文物局原局长宣布:《鲁潜墓志》锁定曹操墓位置,河南考古队长潘伟斌根据《鲁潜墓志》指引的路线核定方位,“按图索骥”锁定曹操墓的位置,从而终结了曹操墓的千古疑案。

后赵胡人统治时代安阳不可能出现墓志

四百年的战乱、疆土的分裂,汉末、魏晋南北朝为中国历史上最不稳定时期。自魏武帝曹操禁止立碑,晋武帝司马炎上承曹魏旧制,诏曰:“碑表私美,兴长虚伪,莫大于此,一禁绝之。”于是以墓志埋葬死圹穴中,墓志代碑由此兴起。而目前所能见到墓志最早实物,是东汉《贾武仲妻马姜墓记》,葬期为东汉延平元年(106)九月十日(图1)。其他如延熹六年(163)《口通本封记》、建安十七年(212)《王晖石宦铭》、建宁三年(170)《孙中隐墓志》(图3)、中平四年(187)《梁离狐茂陵任君元升神门》(图2)等。可以看出墓志并非如刘庆柱先生及曹操墓考古队所言之凿凿表述的那样“东汉并没有墓志”。

《鲁潜墓志》所葬的年庚为后赵建武十一年即公元345年,其时中原河南一带为北方500万胡人占领,建立后赵。中原的王公贵族、地主士人避乱江南孙吴地域,如庾氏、宗氏等士族移徙江陵,而琅琊郡王氏(王羲之一族)、谢氏(宰相谢安一族)等移居到建康(南京)划江而治,贵族士人们移居到南京后形成贵族社会。跟西方一样,贵族们与江东士族不通婚,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”正表明王谢为当时的贵胄。贵族丧葬习俗沿袭在旧京洛阳的体制,即以墓志随葬墓穴,葬墓集中在建康一带,因期冀“北定中原”时将随葬骨骸迁回先人“旧茔”,故墓志只是设临时标识般简单明了,行文格式大抵为:一、墓主姓名历仕、郡望(祖籍);二、生卒入葬日期、地点;三、祖考子女姻亲官职姓名。如东晋谢安的伯父《谢鲲墓志》中即表明“假葬建康县石子冈”、“旧墓在熒阳”。王羲之的堂兄《王兴之夫妇墓志》(图4)有“原籍琅琊临沂都乡南仁里”。东晋右光禄大夫颜含第二子《颜谦夫妇墓志》(图5)亦注明“琅琊”郡望,墓志交待其“假葬”和先人墓地,以便迁回“旧茔”。

公元313年洛阳陷落前东晋墓志很多,而随贵族们南迁则没有了,公元317年南京建都后,随着贵族下葬又出现。据考古学家蒋赞初先生《关于长江下游六朝墓葬的分期和断代问题》统计,南京等地发掘的东晋墓葬超过孙吴和西晋墓葬的总和,而中有墓志的只区区十余座,且全为南迁士族(仅《张镇夫妇墓志》一座为东吴士族),这一理论分析在《三国两晋南北朝墓志》一书中,论述得极为详尽。而笔者又梳理近五十年东晋新出土的墓志校勘排比,得出:河南安阳在后赵胡人统治下的几十年间,历史上并没有也不可能有墓志的出现。

“武”为错字:遍查几十种篆隶无此一例

《鲁潜墓志》的书体风格有意“拟古”,仿照西汉末东汉初期的汉简书法,如“驸马都尉、建、帝、泰南”等字明显描仿东汉建武三年(27年)书写的《居延汉简》的文字、结构与用笔方式。后赵建武十一年,书体的演进几乎为楷化了,有些字只是略带些隶笔,而作伪者极力追摹时代风格,生硬地夹着些方笔字形以充当时楷隶,与整通墓志字体的风格不能融为一体。仿古隶书是尖刻造作、界格刻画精细而欲表出尽善尽美的姿态,文字硬伤如“年”字第四画在隶书中是横画而不能竖画,直至隋代的碑刻文字都是如此。“大岁”应为“太岁”,“大”、“太”虽可通假,但在东汉时代已分列使用。“陵”在东汉时偏旁为耳朵,并非“土”旁,如东汉重要碑刻(156)《礼器碑》及至同时代晋碑均不用“土”旁。“解”字右边《说文》从“刀”从“牛”,省略“刀”头为近代写法。作伪者不通文字演变而故作高深地“造字”、“拟古”露了作伪马脚,这种伪作的“雨夹雪”书体在其上下几十年间墓志绝无类似的风格。汉代的书法由两大体系构成:一是碑刻文字,二是简牍。因为书写、刀刻工具不同,两体并行而不通用。而同期的墓志书体如《王兴之夫妇墓志》,刀法是双刀平切,《颜谦妇刘氏墓志》更是刀锋直露,表现很粗率简单。

《居延汉简》在1930年和1972年两次发掘,而大量公布图片资料在20世纪80年代初。蹊跷的是《居延汉简》与《鲁潜墓志》虽前后相隔330年,而年号同为“建武”。是否书写者把前后“建武”混淆为同一时代年号,不得而知。

《鲁潜墓志》有些字体是据1997年发现的《西门豹祠石》仿制。其中“武”字写法也与“魏武王格虎大刀”同出一辙,三字错法一样,千古奇事。唐际根先生等用碑别字来解释石牌上错字,而吴锐研究员说得好:“曹操的地位是准皇帝,他下葬是国家大事,如果在这样严肃的场合也写别字,我很怀疑有这样不怕杀头的人。”

古代的隶书从篆书演变而来,古人有“大小二篆生八分(古隶)”、“非究于篆无由得隶”之说。隶书当时亦称为正书,为公文体,从隶书文字可以上溯造字之原,下辨楷行递变之迹。如“武”在《说文解字》中解释“止戈为武”,隶书“武”下面必为“止”,笔者考释了东晋前七十多个“武”字,从篆书到隶书。均如此,字体风格可变,但文字构成不可变,《鲁潜墓志》中“武”字下面竟写为“山”,这个“武”为错字,遍查几十种篆隶无此一例。

另外三个疑点

《鲁潜墓志》公布拓片毫无(青石)石炭岩在地下侵蚀千年的“石花”,细审即知年限不长。而河南方面可能觉得第一次公布的《鲁潜墓志》拓片太为“完美”,其后又另行公布其拓片,但明显人为做旧的“伤痕累累”,不堪入目(图6)。《鲁潜墓志》的行文年号地支配干支混用,墓志以“建武十一年”年号纪年,而又画蛇添足以“太岁”纪年法再复以干支纪时,此种地支配干支纪时的方法始于后唐同光四年(926)后,魏晋南北朝墓志无此纪年法。纪年混杂,纯粹臆造。

志文中多处以“步”为计量单位,古人迈一步为跬,迈两足为步。《荀子·劝学》有不积跬步,无以至千里。如周代一步为八尺,《史记》中记载秦始皇以六尺为一步,所以历代换算方法不一,汉后就制定“丈量”标准了,“丈量”方法是把黄牛背在身后以方步计算,一步约一百三十厘米。潘伟斌用现代的计算方法来“度着方步”核定距离锁定“曹操墓”位置,实在是失之千里。古今不一的丈量法是不能通用的,否则要闹天大笑话。况且,《鲁潜墓志》非鲁潜墓,两者不能混淆。以《鲁潜墓志》为坐标去丈量更是不妥。

此外,《鲁潜墓志》120个字,其中66个字是描述“魏武帝陵”的方位,未见一字记述墓主生平事略,墓志铭似乎是一个叫解建的人留给别人的路标牌,以方便别人去寻找魏武帝陵。这《鲁潜墓志》为何不用西门豹陵墓作参照物?因魏武帝陵也是用其来作参照的。何况魏武帝陵据史载“因高为墓,不封不树”,地表上并没有任何人为的标志物。

综上所述,1998年河南安阳县安丰乡西高穴村发现的伪刻《鲁潜墓志》,为挖掘“曹操墓”埋下了造假的伏笔。而“曹操墓”核心证据的石碑作伪,彻底否定了“曹操墓”的真实性。

(出处:中国社会科学报 作者:李路平 单位:江苏省书画鉴定小组)

|

|

|

|