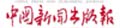

央视实施节目评价新体系两个月 影响力仍待观察

张杨 绘

张杨 绘

央视实行新的节目评价体系已两个多月了,业界和坊间对此有臧有否。笔者仅就几个基本面的问题,在指标背后稍作延展,进行梳理和解释。

新评价体系到底有何新意

节目,是电视台(包括相关制作公司)生产的产品。电视台,是具有一定专业属性的社会组织,它们的产品因此具有相应的社会属性。那么,任何节目的评价,本身具有特殊而多元的社会性体系,包括政府监管部门或行业组织举行的节目评奖、评优,电视台内部对各类节目进行的绩效评鉴,以及广告公司和广告主对节目投放进行的价值评估。从这个意义上说,央视新的节目评价体系,只是节目评价的多元社会性体系中一个子项的调改。与其匆忙讨论央视调改的效果有多大,不如先去思考效果实现的有效范围有多大。特别是,能否真正影响广告公司、广告主颇受诟病却已成惯例的收视率评价?以及能否真正改变广告作为电视台主要收入来源的传媒业态?

电视台内部的节目评价一般基于3个层面的考量,即观众收视行为、观众态度和社会影响、广告投放。到达率、收视率、市场份额等,是观众收视行为评价的重要指标;知名度、美誉度、领导专家评估等,是观众态度和社会影响的重要指标;广告成本、品牌广告比例、广告播出时长等,是广告投放的重要指标。央视新的节目评价体系四项指标(引导力、影响力、传播力和专业性)除了在表述上更具概括度(由此也显出含糊)之外,并未突破上述3个层面的考量。另据笔者的资料工作显示,收视率指标在央视新旧节目评价体系的比重并未发生改变,依然是50%。因此在指标方面,调改后的节目评价体系本身,新意并不大。

有新意的地方在于对节目评价体系的“评价”。简单归纳,即:末位不淘汰、去留看频道。说简单,也不简单——曾记否,2006年年初,央视已提出类似的“绿色收视率”说法。为何这一说法悄然淡出?实则知易行难,“绿色”何以量化?以何执行?恰似“在天上画了地图”。但今年的调改,它的新意以及不简单之处就是,对于评价指标及其构成体系的“评价”能够量化和执行。量化,体现在观众、专家、收视率的评价权重、分工明确;执行,体现在频道的情境化、弹性决断权。

诚然,央视新的节目评价体系比“绿色收视率”更踏实,但也要看到,前者是后者的一种延续。其自身的发展是否具有可持续性?能否影响其他电视台的节目评价?甚至,能否影响节目评价的多元社会性体系?还有待观察。

新评价体系如何发挥作用

先破后立,央视新的节目评价体系能在多大范围内“立”起什么,目前虽难定论,但它所要破除的业已清晰,即“唯收视率论”。本文并不认同“收视率是万恶之源”的说法,甚至觉得,“唯某某论”中的“某某”从来是被“阴谋论”的。不过,就“唯收视率论”的问题,在此容我理性推导若干可能性:其一,追求最大收视率,并将其仪式化(庆贺、奖励、标榜);其二,复制收视率高的节目模式、机制;其三,行业内部赞赏高收视率节目及其主创团队……以上可能性并不都是坏事,假使有负面的媒介—社会影响,也是业者按照谋生逻辑的自然选择。若要真正改变这种谋生逻辑,业者的职业道德和伦理只是必要条件,而难成充分条件。要解决充分条件,关键问题是:到底谁在“唯收视率论”?

就目前的中国电视业态而言,广告公司和广告主基本是“唯收视率论”的。但他们并非坏人、所“唯”也并非坏事,毕竟在商言商。“广告投入——电视播出——品牌影响——产品销量”是自然而然的市场逻辑,能够客观、便捷串起市场逻辑的就是收视率,这没有任何问题。问题则出在:当下中国电视行业及其业者的谋生逻辑,附属于市场逻辑,于是,广告公司和广告主在节目评价的多元社会性体系中也覆盖且深植入电视台内部,收视率话语成为强势。若想改变“唯收视率论”,根子在于改变电视行业的收入结构。收入结构不变,几大4A广告公司依然是电视行业的“影子皇帝”,这是因为,虽然电视台节目评价内部的指标权重看似改变,但它在多元社会性体系中的指标权重却没有变化。

除非某家在收视率指标上遥遥领先且收入结构趋向多元的电视台率先变局。央视,从历史演进和规模实力上看,具有一定的话语权。但它是否有足够的号召力?目前面临3个不容乐观的问题:其一,基于收视率统计的市场份额,央视(27.2%)在2010年首次被省级卫视反超(28.2%),领先不再;其二,广告依然是央视的主要收入来源;其三,央视节目(产品)在整个中国电视产业中的创新和引领,已在逐年递减。作为观察和关心这一行业发展的人士,笔者乐见作为“精神领袖”的央视推出新的节目评价体系。不过,如若上述3个问题得不到有效解决,那么,再完善的节目评价体系也难以发挥充分的作用。

最后,借鉴英、美、日等域外经验,笔者提出有待修订和细化的对策:央视,虽然不可能变成纯粹的公共电视台或者变成纯粹的商业电视台,但内部不同的频道却可根据节目内容偏向公共电视属性或者商业电视属性。基于此,就归在不同属性频道的节目,设置由不同指标构成的不同节目评价体系,或重收视质、或重收视率。毕竟,将《走近科学》和《星光大道》等不同形态、不同内容、不同频道的节目放入同一体系进行考评,总有“苹果和草莓哪个更甜”的尴尬。

(作者系中国传媒大学电视与新闻学院讲师、博士)

|

|

|