| 看全十三陵(组图) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2003年06月24日07:41 人民网-人民日报海外版 | |||||

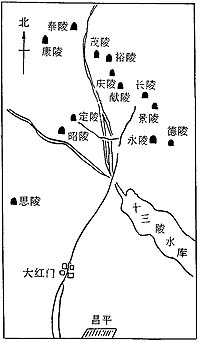

“你去过十三陵吗?”如果向住在北京的人或来北京旅游的人提出这个问题,恐怕大多数人都会不假思索地回答:去过。但是绝大多数说去过的人其实只是去看了长陵、定陵;最近几年去过的,可能还看了经过修缮而开放的昭陵。真的看过十三陵的人是很少的。十个没有开放的陵中,有五个新中国成立后没有修缮过,保持原样,已经破烂不堪(裕陵、茂陵、泰陵、康陵、庆陵);一个正在修缮之中(德陵),四个新中国成立后进行过修缮(献陵、景陵、永陵、思陵)。十三陵在清朝时修缮过,但偷工减料,多数陵的恩殿被缩小了门面,这能够从残留的基石看出来。 有了看全十三陵的念头,走旅游市场的线路是不行的,只有自己找个车。借“五一”休假,我终于实现了这个愿望。 按先睹为快的原则,第一能看到的没开放的陵就是德陵,它位于十三陵陵区的东南角。德陵埋葬着崇祯皇帝的哥哥明熹宗朱由校和皇后张氏。这座陵周围空旷,由于它的年代不算久远,朱红的围墙较为完整,是考察明皇陵模式的典型陵墓。 看全十三个陵,要紧的是读点历史,那才有意思。明熹宗作为皇帝是够昏庸的,但他也是有名的“木匠皇帝”。他喜好木匠活,文献记载,他“雕镂精绝,即巧工亦莫能及”,干得高兴,解衣裸体,随地盘坐。他的心思用到了这种奇技上,政务交给奸臣、太监魏忠贤,从而把国家推到崩溃的边缘,死后连建造陵墓的费用也没有着落。所以,德陵在建筑质量方面是诸陵中最差的一个。 站在德陵陵门的基石上就能看到西北面不远处松柏丛中的永陵明楼,这是新中国成立后修缮过的明陵之一。 永陵的正北是埋葬明朝第五个皇帝宣宗朱瞻基和皇后孙氏的景陵。这是诸陵中除了思陵外最小的陵,因新中国成立后修缮过,明楼相当完好。 再往北,沿着长陵西边的公路,路东有四个陵、路西有两个陵可看。从南往北数,第一个是献陵。献陵是诸陵中最朴素的陵,埋葬着明朝第四个皇帝仁宗朱高炽和皇后张氏。献陵是诸陵中惟一棱恩门和棱恩殿与方城、明楼不在一体的。 献陵的北面是庆陵,埋葬着在位二十九天的光宗皇帝朱常洛和他的三位皇后。 庆陵的地面建筑破坏严重,惟一尚存的明楼已经像一个高土堆子,围墙也不完整。 庆陵之北是裕陵,同样只剩下一个坍塌得像一个高土堆似的明楼,围墙也不完整。 裕陵的西北方为茂陵,是明朝第八个皇帝宪宗朱见深和他的三位皇后的墓地。 泰陵在茂陵西北,紧挨着公路西侧,是宪宗皇帝的三子———孝宗朱樘和皇后张氏的墓地。 明武宗朱厚照和皇后夏氏的康陵在泰陵以西的莲花山下,距离公路远些。陵园内松柏茂盛,陵门和恩殿早在明末即被李自成起义军路过时烧毁。陵前左侧尚保留着神马房的院落,这是各陵中惟有的。康陵地处相对偏僻,空气清新,陵前村子的“农家乐”旅游业颇有声望。 十三陵中没有开放的思陵在陵区的西南角。多方打听,才在一个村子附近发现了它。经过修缮的思陵,朱红的围墙相当完整,但陵门紧闭。一座碑立在正门外,是清初设置的,没有其它陵的无字碑厚重,但也够高的了。这里原来是死在崇祯皇帝之前的田贵妃的墓,崇祯死无葬身之地,还是大明的草民们出资才将他和在宫中自杀的周皇后葬到田贵妃的墓穴中。清朝曾为其修建了五间地面建筑。思陵的地宫多次被土匪盗发;一九四七年,地面建筑又被国民党军队拆了修炮楼。 徜徉在天寿山的丛“陵”中,历史仿佛倒转回数百年前。中国古代的历史似乎总是处于好皇帝和坏皇帝的循环中,一朝又一代。就每个皇帝而言,可以写出许多故事以飨受众,但就一个国家而言,数亿人的命运系于一人,这种悲哀的历史结束了,人们不再企盼明君和清官。以法治国,不以人的变动为转移,国家的发展建立在稳固的制度基础上,这是现代社会的一大特点。 读史看陵,发思古之幽情,也是一种享受和理性的提升。

两性学堂--掀起夏日阳光中的爱欲狂潮 | |||||

| 首页 ● 新闻 ● 体育 ● 娱乐 ● 游戏 ● 邮箱 ● 搜索 ● 短信 ● 聊天 ● 天气 ● 答疑 ● 导航 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2002 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |