| 观点碰撞:北京拟立法禁止地铁行乞?(组图) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2003年12月12日00:23 人民网 | ||||||

|

新闻点击: 北京拟立法禁止地铁行乞 记者采访有关部门

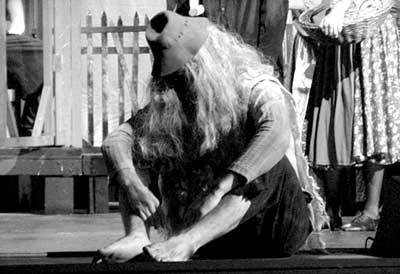

市法制办有关负责人昨日向记者表示,由于目前此稿只是征求意见稿,因此禁止在地铁乞讨、卖艺这一具体规定,最终并不意味着一定能写进这部地方性法规。该负责人还表示,制定这部地方性法规,是为了加强北京轨道交通安全管理,保障安全运营,维护乘客的生命和财产安全。 评说链接: (作者:陈永苗) 在一个公民社会,每一个公民都必须和其他公民共存于这个社会,对其他公民没有违法但是为其所厌恶的行为,不但不能有歧视行为,反而有着容忍的义务。因此,用立法禁止地铁行乞,就是从制度上支持了大多数人对弱势群体的歧视。 其实,坚持“窗口”形象至上,是一种错误的发展观念。新一届中央领导集体执政以来,更加注重民生问题,将为公民造福和摆脱贫困作为发展的直接目标。以人为本的发展目标在十六届三中全会文件中已确立下来。这种目标也就是坚持在公正的原则下实现发展,坚持在权利平等的原则下实现发展。12月3日北京市王岐山代市长在市政府第23次市长办公会议上强调,北京城市化决不能以牺牲农民的利益为代价。我们认为,北京“窗口”形象的维护同样也决不能以忽视行乞者的民生问题作为代价。 当然如果给予公平的补偿,经过说服,行乞者自愿牺牲权利来维护“窗口”形象,这是正当的。我们希望通过利益交换和引导的方式来解决地铁行乞问题,而不是用立法来强制进行。 (作者:潘凤亮)

对于流浪乞讨者等群体,社会建立了相应的救助体系,这就是一种社会关爱。但是一些职业乞讨者不肯享受这样的救助,因为乞讨的收入比较高。还有一些乞讨不是个体行为,而是有组织的。如果任这样的乞讨行为泛滥而不加管理,肯定是不足取的。作为城市管理者,需要权衡各方利益,最终作出符合公共利益的决策,正是其职责所在。 善待乞讨者是一个城市的良知和爱心,但没有边界的善良不是真善,没有原则的人性也是一种伪人性。人性关爱是建立在了解和信任基础之上,如果乞讨者自身就不诚信,那么盲目地施舍也就变了味。乞讨者的权利我们要在乎,但大多数人的利益更不应无视,权益平衡之后才能保障公共利益。局部禁乞并未剥夺乞讨者的权利,只是对他们的行为作出了合理的限制,这种限制恰好符合了公众利益的要求。 (作者:张金岭)

安全的乘车环境当然很重要,但一个人在“传统公共场所”的行动自由更重要,况且这种行动自由是乞丐们求生存的基本前提,就更应该受到保护。 如果为了达到一个管理目标,就随意限制少数人的生存空间,是非常不合理的做法。而事实上,这样的事发生过,且正在发生着。比如早些年,一些城市为欢度“盛大的节日”,常会出动车辆把全城的乞丐们连夜送到另一个城市里去,以求眼不见心不烦之效;再比如,广场为了体面,商场为了整洁,剧院为了高雅等等这样那样的目的,都可以随意放一块“衣冠不整者不得入内”拦路牌。正常状态下,这种做法关涉到公民的权利,我们应该保持警惕才是。 编辑留言: 北京拟立法禁止地铁行乞,局部禁乞体现权益平衡?把“乞讨”也列为有可能危害公共安全的行为,《轨道交通运营安全管理办法》是否“管得太宽”?有人提出,“通过利益交换和引导的方式来解决地铁行乞问题”,对此,您有何看法?地铁行乞者在接受调查时说:不让要饭,我们就回老家。那么,行乞者的民生问题究竟该由谁来解决?欢迎广大网友各抒己见,进行探讨。请将感言写入留言板,或将评论稿件寄至观点频道信箱。来源:人民网 | ||||||

| 首页 ● 新闻 ● 体育 ● 娱乐 ● 游戏 ● 邮箱 ● 搜索 ● 短信 ● 聊天 ● 点卡 ● 天气 ● 答疑 ● 导航 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2002 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |