津沪高中停招“全国生” 曾惠及河南部分考生7年的豫沪津教育合作模式今年叫停 | ||

|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年05月19日11:34 河南报业网-大河报 | ||

|

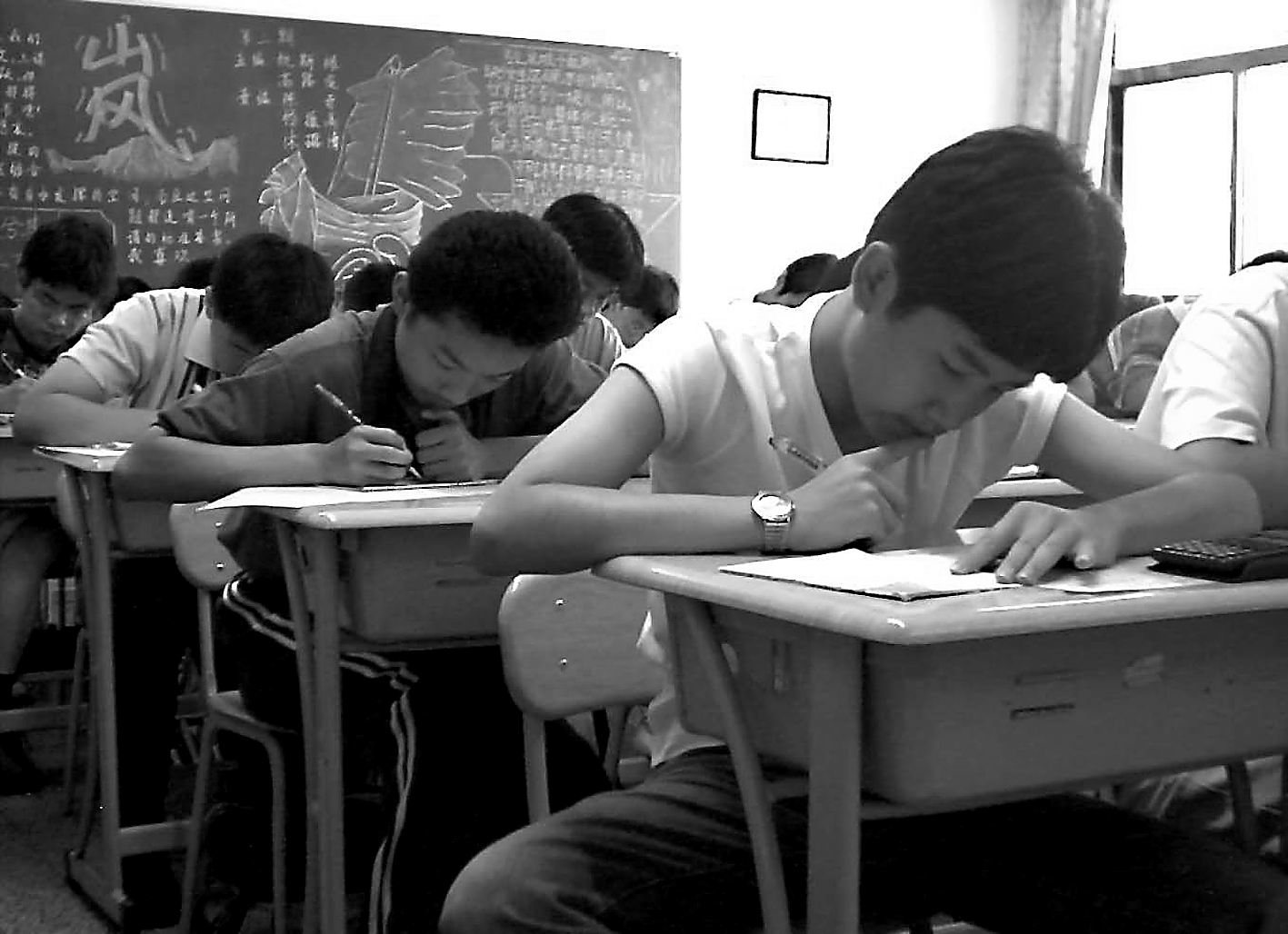

津沪两地高中今年是否继续面向全国招生?由于此事可能影响到孩子的前程,进入5月以来,一些河南家长迫切想知道答案。近日,确切消息终于传出:两地宣布停招全国生。曾被豫沪津三地称为“互惠互利”的教育合作模式,为何在持续了7年的时候戛然而止,记者对此进行了调查。 最新消息 全国高中跨地域招生叫停 进入今年5月,关于津沪两地是否继续招收全国生的各种传闻纷至沓来,仅天津一地便有“叫停”、“限量”、“不变”三种传闻。记者从天津市考试院得到明确的答复:今年天津高中停招全国生。此举凭借的依据是什么?天津市考试院让记者“去问教育部”。 与此同时,记者了解到,上海高中招生的政策今年也有重大变化。近几天,上海复兴中学、控江中学、大同中学等上海市级示范高中的网站上纷纷挂出“根据市教委有关精神,2006年上海市招收外省市初中优秀毕业生工作暂停”的通知。 5月16日,记者致电上海市教育委员会基础教育处,确认了上海停招外地生这一消息。但对于上海为何暂停招收外省市初中优秀毕业生?今后上海是否继续招生?工作人员没有给出明确答案。 作为豫沪教育合作的一方,前几天,河南省教育厅基础教育处的工作人员表示已知晓这个消息,但尚未看到上海的正式文件。 河南省教育厅基础教育处副处长王德如说,由于双方当初合作时没有确定合作期限,所以上海一方根据自己的实际情况停止招生完全可以理解,“作为合作伙伴,我省尊重上海方面的决定”。 据悉,津沪两地停招“全国生”与教育部规范高中招生政策有关。据王德如介绍,禁止异地招生是今年全国高中招生的一个显著特点,今年我省的高中招生政策也鲜明地体现了这一点,明确规定除了民办学校和公办学校宏志班可以跨地域招生,其他任何学校只能在本地招生。王德如解释说,教育部出台这样的政策,目的是为了保证高中招生的良好秩序,避免乱拉生源。 我省根据教育部相关精神出台的2006年普通高中招生工作意见明确规定:“除经省教育厅批准的普通高中宏志班和民办学校外,任何学校不得面向全省招生。从2006年起,所有高中分校和办学体制改革试点学校一律在学校所在省辖市范围内招生,严禁跨省辖市招生,严禁提前招生。” 家长反应 虽然很遗憾但表示理解 教育部再次明确禁止中招跨地域招生后,受到影响的各方有支持有反对。 昨天,记者电话采访天津一所知名高中。该校刚刚扩建了学校,对教育部的这项禁令表示无奈。该校办公室的一位工作人员告诉记者:“果真这样,只有降分录取了。” 在上海某高校工作的高一学生家长刘女士对停招一事并不感到奇怪,她说这种说法在上海家长中已流传过一阵。她还曾经在当地媒体看到过本地家长不满当地高中招“全国生”的报道。 据记者调查,从年初上海教育部门公布的数据看,今年上海初中毕业生人数约为12万,根据上海提出的高中阶段学校(包括普通高中和中等职业教育两部分)招生录取率计划要超过98%,并且要求高中阶段各类学校招生的班级名额控制在42名左右。显然,当地教育部门给上海各高中提出了更高要求,就是要尽最大可能满足上海本地学生读好高中的愿望。 与津沪两地各方比较复杂的心态相比,河南家长们的反应很冷静。近一个月来,关注自己孩子去上海天津读书的河南家长不断致电报社询问。昨天,焦作一位张姓家长了解到两地停招的情况后表示遗憾。但是,他说自己能理解上海本地家长的心情,也理解上海的做法。 新乡的王女士说,合作本来就是双方的事情,既然对方停止了,也能理解。尽早知道消息,心里也踏实了,现在让孩子全力以赴考本地学校就是。 郑州的韩女士表达了相同心情。她的女儿成绩一直很好,做了很多去上海读书的准备,现在不能去了,可能会受点小打击,但是她说会劝孩子把心收回来,毕竟“郑州也有好学校”。 郑州的金先生认为,津沪高中停招外地生能让少数热衷送孩子去外地读书的家长冷静下来。因为,不管在哪儿读书,孩子学习是否刻苦和努力才是最重要的,在上海读高中上重点大学的几率是高一些,可是学生的家庭和学生为之付出的代价也不小。 河南现状 高考压力仍在加剧 记者调查了解到,由于赴津沪读书的河南学生数量并不庞大,停招后这些生源留在本省,对本省高中招生不会产生大的影响。记者得到的准确数据是,今年我省初中毕业生人数达到188万,其中普通高中计划招生65万,中等职业教育计划招生56万,高中阶段招生规模为121万,升学率有望达到64%。 这个数据虽然与上海的98%差距不小,但与自身对比,随着示范性高中数量的增加,今年河南学生在本地上优质高中的可能性会比往年增加了许多。 5月16日,省招办公布了今年我省普通高招报名人数,总数超过78万人,比去年增加6万人,而高招计划包括省外在内预计46万,比去年只增加3万多,其中重点大学计划增幅有限。计划增幅远低于报考人数增幅;另一方面,经过连年扩招,我省不少普通本科院校在校生人数已达到甚至超过了省里核定的2010年在校生发展规模,也就是说,虽然我省各高校都已尽力加大了对本省学生的招生数量,但河南高校在招生规模上的拓展空间已经非常有限,河南高考压力在进一步加剧。 相关新闻 叫停不影响津沪在读河南生 全国叫停高中跨地域招生后,会不会影响现在已在津沪就读的河南学生?昨天,省教育厅基础教育处的工作人员宽慰家长不必担心。因为新生新政策、老生老政策,已经出去读书的孩子都是按当年招生政策合法录取的,其享受的待遇也就应该按当年招生时的政策执行,当时津沪承诺的“第一年没考上大学,第二年依旧按当地学生对待可复读一年”等政策依然有效。 在进行采访时,记者不断接到一些学生家长反映,称郑州有个别中介公司打出广告,自称能送学生去上海上高中考大学。 记者对此进行暗访得知,一些中介公司打的是“上海市居住证”这张牌,即为学生父母办理“上海市居住证”。如果这些父母成为符合上海条件的引进人才,即能如愿。但是,省教育厅工作人员提醒家长,对于引进人才的子女入学问题,上海方面有严格的规定,不是像家长想像的那样有“空子”好钻。 例如,今年上海的高中招生政策明确规定:“持有有效期一年及以上‘上海市居住证’的国内外‘引进人才’,其子女是上海市或外省市的应届初中毕业生,在‘上海市居住证’有效期内,可在居住证所在地区或初中借读学校所在地区报考本市普通高中学校。”其中对于家长和学生均有时间和地点的要求。 据了解,在这方面,天津也出台有类似政策。 专家观点 “高中移民”有其存在合理性 备受关注的豫沪津三地高中教育合作模式,在教育部再次叫停跨地域招生的大背景下戛然而止。关注教育的人士和有关专家对此表达了不同看法。 “高中移民”有别“高考移民” 知名评论家童大焕: 首先,“高中移民”不同于“高考移民”。由于当前中国大城市户籍壁垒依然森严,“高考移民”绝大多数是由教育发达地区向不发达地区移民,而“高中移民”是由不发达地区向发达地区移民。这就形成了“高中移民”和“高考移民”的本质区别:“高中移民”会形成多方面的正的外部效应,而“高考移民”则只会形成负的外部效应。 “高中移民”可以使更多的人得到更好的教育,优化教育资源,防止大城市教育资源的闲置与浪费,在此过程中,发达地区教育资源并未流失,而是发挥了更大效用;同时,这种教育移民的形式会在高考时形成向“强者”竞争招生名额的效应。而“高考移民”则只是纯粹地向更弱势群体争夺配额,加剧竞争不公。 尽管“高考移民”无法从根本上解决高校招生录取不公平问题,但提醒人们注意的是,在全国范围内公平地实现教育资源优化与整合已是迫在眉睫。取消教育发达地区的名额特权,首先实现按各省人口比例公平分配名额,再逐步过渡到按考生比例分配名额基础上的高校自主招生,这也许是我们必须思考的方向。 “高中移民”不应一禁了之 同济大学文化批评研究所研究员、文化批评家王晓渔: 与其说“高中移民”是某些发达地区教育资源的流失,不如说这是教育资源的重组。这种重组方式并非尽善尽美,比如它主要以经济为调节杠杆,很难说它能引向教育公平的理想状况。但是,“高中移民”对于打破地域壁垒、优化教育资源配置却起到一种推动作用,不应该一禁了之。 关于“高中移民”的一些信息说明,打破高招区域间的不平等,将有助于打破部分省份“高分低能”和“精英出走”两个恶性循环。 由于“高中移民”的家庭条件一般都比较富裕,不少家庭为了看护孩子干脆全家移民到中心城市。除了这些经济移民,还有不少文化移民。据我所知,河南高校就有不少教授在孩子上初中的时候就跳槽到高考录取比例较高的省份,有时宁可从本地的重点高校跳槽到外省的普通高校,也要保证子女拥有一个较为有利的高考环境。此外,各大高校毕业生在就业的时候,也会因为未来子女的高考问题,有放弃“下基层”、“回原籍”的打算。经济移民和文化移民,使得一些经济和文化本来就处于弱势的省份雪上加霜。如果说前面提到的津沪“全国生”制度还有可能被取消,但在人才流动已越来越成为常态的今天,禁止经济和文化“高中移民”已不太现实。 “高中移民”无法解决高招区域间的不平等问题,但是它的出现却说明解决高招不平等问题刻不容缓,否则一些恶性循环只能继续循环下去。 津沪高中停招外地生,对河南大多数即将初中毕业的学生来说,影响甚微。Y □记者杨振东首席记者王曦辉 | ||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |