媒体擅报“突发”将受重罚 | ||

|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年06月26日01:54 华夏时报 | ||

|

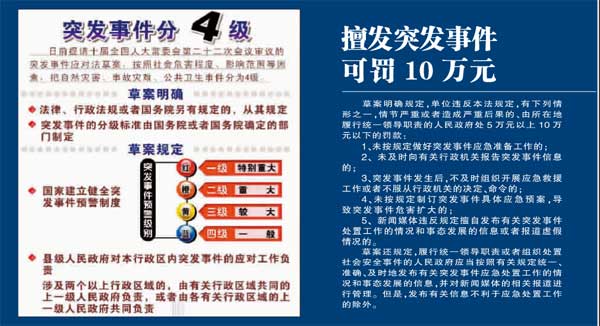

“突发事件应对法草案”首次提请审议红色为全国最高预警级别

日前,突发事件应对法草案首次提请十届全国人大常委会第二十二次会议审议。草案规定,国家建立健全突发事件预警制度。按照突发事件发生的紧急程度、发展态势和可能 造成的危害程度,预警级别分为一级、二级、三级和四级,分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示,一级为最高级别。草案规定,新闻媒体违反规定擅自发布有关突发事件处置工作的情况和事态发展的信息或者报道虚假情况的,由所在地履行统一领导职责的人民政府处5万元以上10万元以下的罚款。 上报“突发”必要时可越级 社会安全事件由发生地县级人民政府组织处置,必要时上级人民政府可以直接处置。 首次提请十届全国人大常委会第二十二次会议审议的突发事件应对法草案,按照社会危害程度、影响范围等因素,把自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。 突发事件发生后,发生地县级人民政府应当立即采取措施控制事态发展,组织开展应急救援和处置工作,并立即向上一级人民政府报告,必要时可以越级上报。 草案明确规定,重大和特别重大自然灾害、事故灾难、公共卫生事件的应急处置工作由发生地省级人民政府统一领导,其中影响全国、跨省级行政区域或者超出省级人民政府处置能力的应急处置工作由国务院统一领导。 草案加大官员问责力度 未按规定采取预防措施,导致发生严重突发事件的直接主管人可被开除并按法律追究其刑事责任。 草案加大了对违法官员的问责力度。草案规定,地方各级人民政府和政府有关部门违反本法规定,有下列情形之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予记大过、降级、撤职或者开除的行政处分;直接负责的主管人员和其他直接责任人员的行为构成犯罪的,依法追究刑事责任:未按规定采取预防措施,导致发生严重突发事件的;未按规定及时发布突发事件警报、采取预警期的措施,导致损害发生的;未按规定及时采取措施处置突发事件或者处置不当、造成严重后果的;滥用职权侵犯公民权利和自由并造成损害的;未采取必要的防范措施,导致发生严重次生、衍生事件的。 地方政府被设7条“高压线” 草案在“法律责任”一章中,为地方政府设置了7条“高压线”。草案规定,地方政府和政府有关部门违反本法规定,有下列情形之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予记过、记大过、降级或者撤职的行政处分: 未按规定报送、通报、公布有关突发事件信息的:缓报、谎报、瞒报、漏报有关突发事件的信息或者通报、报送、公布虚假信息,造成严重后果的;不服从上级人民政府对突发事件应急处置工作的统一领导、指挥和协调的;未及时组织开展生产自救、恢复重建等善后工作的;违法征收、征用公民、法人或者其他组织财产的;不及时归还征用的公民、法人或者其他组织财产的;对被征收、征用财产的公民、法人或者其他组织不按规定给予补偿的。 擅发突发事件可罚10万元 草案明确规定,单位违反本法规定,有下列情形之一,情节严重或者造成严重后果的、由所在地履行统一领导职责的人民政府处5万元以上10万元以下的罚款: 1、未按规定做好突发事件应急准备工作的;2、未及时向有关行政机关报告突发事件信息的; 3、突发事件发生后,不及时组织开展应急救援工作或者不服从行政机关的决定、命令的; 4、未按规定制订突发事件具体应急预案,导致突发事件危害扩大的; 5、新闻媒体违反规定擅自发布有关突发事件处置工作的情况和事态发展的信息或者报道虚假情况的。 草案还规定,履行统一领导职责或者组织处置社会安全事件的人民政府应当按照有关规定统一、准确、及时地发布有关突发事件应急处置工作的情况和事态发展的信息,并对新闻媒体的相关报道进行管理。但是,发布有关信息不利于应急处置工作的除外。 应对社会安全事件可用强制 政府应对突发事件采取强制措施时,有多种措施可供选择的,应当选择有利于最大限度地保护公民、法人或者其他组织权益的措施。 社会安全事件发生后,政府可依法采取强制措施。其中包括: 强制隔离使用器械相互对抗或者以暴力行为参与冲突的当事人,妥善解决现场纠纷和争端,控制事态发展;对特定区域内的建筑物、交通工具、设备、设施以及燃料、燃气、电力、水的供应进行控制;封锁有关场所、道路,查验现场人员的身份证件,限制有关公共场所内的活动;加强对易受冲击的核心机关和单位的警卫等。 草案还规定,发生严重危害社会治安秩序的情况时,公安机关根据现场情况依法采取相应的强制性措施,尽快使社会秩序恢复正常。发生大规模恐怖袭击事件后,县级以上人民政府及其有关主管部门应当依据有关反恐怖的法律、行政法规和国家有关规定采取相应的处置措施。有多种措施可供选择的,应当选择有利于最大限度地保护公民、法人或者其他组织权益的措施。■本版文字据新华社 | ||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |