当人工增雨遭遇人工争雨 | ||||

|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年07月03日10:01 正义网-检察日报 | ||||

|

人工增雨在我国已经有几十年历史了,近年来,随着人工增雨活动的增多,人工争雨也越来越突出,其背后隐藏的法律问题也浮出水面。 呼风唤雨原来只是传说中神仙才有的本事,祛灾避害是人类长期以来梦寐以求的美好愿望,随着科学技术的发展,人们在适当的天气条件下,通过飞机、大炮、火箭对局部大气云层施加催化剂,可达到增加降水的目的。近年来,我国人工增雨逐渐增多,越来越影响 到我们的生活。人工增雨催生法律问题 6月28日、29日两天,京城上空电闪雷鸣,一场大雨洗刷了整个北京。北京市抓住时机,在海淀、昌平、延庆、密云、平谷五个区县陆续进行人工增雨,火箭弹催生入夏以来京城最大降雨。据介绍,这次北京全市平均降雨量为23毫米,最大降雨量为78毫米,达暴雨级别。此次暴雨造成近200架航班延误,主要积滞水点最深达35厘米,在石景山区,居民遭数百吨泥浆袭击。 6月30日,有读者致电本报提出,北京的人工增雨会不会影响内蒙古草原上的降雨? 这位读者的担心并非杞人忧天。 我国夏季降雨主要依靠东南季风从大洋上带来的云气团,而能够到达内陆省份的云气团已属稀缺资源。实际上,由人工增雨引发的此类思考已经不是新问题。早在2004年7月9日下午,从河南南部向东北方向飘移一片携带丰富水汽的云块,久旱无雨的平顶山、驻马店、漯河、许昌、周口5市为抢夺云水资源,均投入了大量的人力和物力,竞相实施人工增雨,发射炮弹和火箭弹。平顶山和许昌两市,市区降水均超过100毫米。云团最后到达周口市时,尽管遭到了“暴打”,但只挤出几点“毛毛雨”,周口市区仅为27毫米,其辖区某县的降雨量仅为7毫米。周口市一位气象专业人士对某市过多截留云雨怨气很大:“那儿都暴雨成灾了,还在狂轰滥炸,这还有个规矩没有?” 河南五市争相人工增雨的效果旱涝不均,凸显了无序竞争。如何科学、合理地开发利用和调控云气资源,克服人工增雨的片面功利行为,应是一项亟待研讨、解决的重要议题。另外,由人工增雨引发的灾害如何赔偿,也成为法律空白下的争议话题。 天上的云气归谁所有 有云才会下雨,当水成为重要资源时,无疑,天上的云气也就成了稀缺资源。从事环境法研究的中国政法大学教授、博士生导师王灿发认为,如果对于人类生活和自然环境没有不利影响,可以实施人工增雨。但空中云气量是一定的,一个地方通过人工增雨打了,另一个地方就会减少,由此,国内雨量分配可能会产生某些纠纷。 王灿发同时认为,我国的《水法》规定了水资源属于国家所有,但对于云气资源归属问题我国法律并无相关规定。同时,对于空中雨水是否属于水资源还存在着争议。如果说空中雨水属于水资源,那么《水法》对多高的“空中雨水”有管辖权,对于云气要不要管理等都存在着争议。 在人工增雨蓬勃兴起之际,我国相关法律法规仍然相当滞后,原因何在?中国社科院法学所研究员常纪文分析认为,第一,尽管云也是一种稀缺资源,但云是无主财产,与水是国家财产不同,云气使用缺乏管理机构,谁都可以用。第二,在补偿方面,云是漂移不定的,人们无法证明某片云固定属于谁,这就造成责任追究不明确。这两点是立法的难点,也造成了目前立法的滞后。 据悉,2000年1月1日起施行的《气象法》规定,人工影响天气工作由县级以上人民政府领导。国务院气象主管机构管理和指导全国人工影响天气工作。2002年3月,国务院颁布了《人工影响天气管理条例》(以下简称《人工影响条例》)。黑龙江、新疆、江西、贵州、河南等省(区)制定了与《气象法》和《人工影响条例》相配套的法规规章。中国气象局先后颁布了《飞机人工增雨(雪)作业业务规范(试行)》、《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》、《人工影响天气安全管理规定》等7个规章和规范性文件。但这些法规规章主要集中在规范技术操作层面,对于人工增雨可能引起的资源归属争议以及由人工增雨可能造成的损失该如何赔偿等方面并没有规定。 无序竞争并非不能改变 1975年11月,世界气象组织召开了有关人工改变气象会议,大会宣言认为,大气是人类共同继承自然遗产的一部分。在这次会议上,世界气象组织和联合国环境规划署共同认为:每个国家都有义务防止本国在自己管辖或控制范围内所进行的改变天气的活动或实验危害他国的气象;必须完善有关国家法律责任;人工改变天气只能用于和平目的;遵守和平目的,应该加强国际合作,交换人工改变天气气象情报;向世界气象组织知会人工改造天气活动,并将有关情况知会相关国家;向相邻国家进行协商可能影响天气的活动等。 1979年,世界气候会议召开,会议探讨人类活动与改变气候的关系,会议认识到人工改变气候严重后果,通过宣言要求加强国际合作。 王灿发教授认为,在目前人工增雨越来越多的情况下,针对各个省区之间,甚至国家之间可能引起的争议,需要对人工增雨进行法律规范,确立云气资源分配机制。“首先,人工改变气候,可能造成不良影响;第二,可能对其他地区造成影响,引起不同地区甚至不同国家之间的纠纷。”“在一定条件下,规定人工增雨条件由国家统一调控。这样就可以统筹安排调配云气资源,避免地区之间产生纠纷。”王灿发认为。 常纪文研究员建议,可以通过修改《气象法》、《人工影响条例》确定国家气象部门是统一指挥人工改变天气的机构,改变各个省之间自行审批的混乱状况。可以考虑由国家气象局统一管理云气资源,统一规划、统一分配云气资源;所有人工增雨必须统一规划、统一报批;行政机关之间要相互协商,涉及国际的更要慎重,并进行科学评估,采用外交协商、及时通报等机制。 王灿发教授认为,统一由国家气象主管部门批准人工增雨,应该适用比较简洁的程序。可以考虑制定一定的统一的标准,达到这个标准条件,可以提前批准,待到机会来临,就可以直接进行人工增雨作业。 建立国家补偿机制 针对由人工增雨引发的纠纷,利益受损人如何获得赔偿问题,两位专家提出应该通过设立相关的补偿机制,解决此类纠纷。 王灿发教授认为,提起行政诉讼,存在着难以确立谁是利益关系人的问题,“这块云是不是你的,有无利害关系,怎么证明影响了你的利益,这些都无法举证。同时,如果政府是按照相关法律法规来实施的人工增雨,就无法告其败诉。” 针对人工增雨有可能造成洪水泛滥,损害相关利益人利益问题,王灿发教授认为,可以考虑设立相关的补偿机制。因为人工增雨造成损失,该如何赔偿,现在还没有相关法律规定,同时,政府是为了公共利益进行人工增雨,自己并没有得到利益。如果行政机构按照相关法律法规实施的,没有一定的过错。“当然,如果该审批而没有审批,违反了相关法律法规规定,有一定过错行为,则可以要求赔偿。”王灿发补充说。 针对由人工增雨引发的灾害,常纪文研究员认为,我国目前对于自然灾害已经有了一定的补偿机制,可以考虑将人工增雨产生的灾害也纳入其中。他同时认为,对于此类纠纷不宜通过诉讼途径来解决,因为这不同于一般的侵害,是为了公共利益,只是附带损害了少数人利益。 链接: 《中华人民共和国气象法》(2000年1月1日起施行) 第三十条 县级以上人民政府应当加强对人工影响天气工作的领导,并根据实际情况,有组织、有计划地开展人工影响天气工作。国务院气象主管机构应当加强对全国人工影响天气工作的管理和指导。地方各级气象主管机构应当制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业。有关部门应当按照职责分工,配合气象主管机构做好人工影响天气的有关工作。 第四十一条 本法中下列用语的含义是:人工影响天气,是指为避免或者减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。 国务院《人工影响天气管理条例》(2002年5月1日起施行) 第四条 人工影响天气工作按照作业规模和影响范围,在作业地县级以上地方人民政府的领导和协调下,由气象主管机构组织实施和指导管理。 第五条 开展人工影响天气工作,应当制定人工影响天气工作计划。人工影响天气工作计划由有关地方气象主管机构商同级有关部门编制,报本级人民政府批准后实施。 第十四条 需要跨省、自治区、直辖市实施人工影响天气作业的,由有关省、自治区、直辖市人民政府协商确定;协商不成的,由国务院气象主管机构商有关省、自治区、直辖市人民政府确定。 我国人工增雨状况 人工增雨是人工影响天气的一种。人们在适当的天气条件下,通过飞机、大炮、火箭等对局部大气云层施加催化剂,往往可以达到增加降雨的目的,一般情况下增雨量可达10%至30%左右。现代人工增雨活动开始于1946年,目前,全世界有20多个国家开展了这项工作。我国已有20多个省份开展了人工增雨,拥有专职人员约500名、兼职人员2万名,各地每年投入经费总计超过2亿元。实施人工增雨,开发利用空中云气资源,对于缓解我国水资源紧缺状况和防灾减灾具有重要的现实意义。

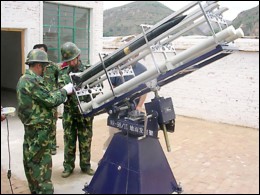

6月28日,陕西省子长县人工影响天气办公室对辖区内的5个火箭作业点的作业人员进行实地操作培训。(魏学华 贺亚)

6月28日下午3点51分至57分,内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇再次出现沙尘暴。 (李祎文 汝凤军) 王新友 | ||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |