唐山大地震30周年祭人物影像:曾淑华与地震孤儿共同生活8年 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年07月06日03:28 燕赵都市报 | ||||||

|

曾淑华老师在接受记者采访。

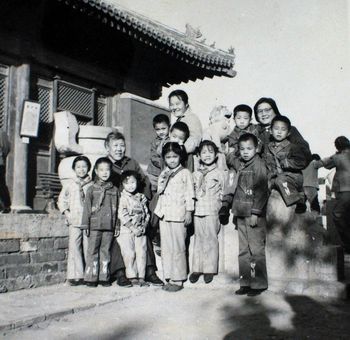

育红学校小学班的孩子和老师一起游玩时的留影。

育红学校高中班的合影。 本报记者刘丽普 实习生任剑锋/文 本报记者 赵海江/图 ■人物简介 曾淑华,天津人,现年66岁。1960年毕业于天津南开师范学校并留校工作,后调天津南开区东南角小学。1963年来到石家庄,先后在新开路小学、河北轻化工学校、谈村小学任教。1976年唐山大地震后,参与组建石家庄育红学校,并出任学校教导处主任,主管孤儿生活。1984年育红学校停办后,到石家庄实验小学工作,直至1995年退休。 1976年7月28日凌晨,伴随着7.8级的大地震,唐山在瞬间化为一片废墟,24万人不幸失去了生命,4204名孩子也永远地失去了父母和亲人,成为“地震孤儿”。为了安置这批从几个月到十几岁的孩子,政府部门想了很多办法:让亲属领养,让父母生前所在单位或社、队收养,社会各界收养等方式,共收养抚育了3000多名孤儿。还在唐山、石家庄和邢台等地建立了5所孤儿学校,收养了近千名孤儿,其中规模最大、设施最好、管理最好的是石家庄育红学校。 坐在记者对面的是一位叫曾淑华的退休老教师,说话声音洪亮,用她自己的话说是“职业病”。现年66岁的曾淑华曾是石家庄育红学校的一员,作为教导处主管生活的主任,她总管着500多名孤儿的吃喝拉撒睡。她见证了育红学校从1976年开始筹建、直至1984年完成历史使命解散的这段历史。 “我的从业经历很简单,一辈子都在与孩子们打交道,以至于退休后听不到孩子们的喳喳声很不习惯。”曾淑华说,在整个从业生涯中,她带过数不清的学生,最让她难忘的就是那些地震孤儿们,孩子们的音容笑貌已经永远地刻在了她的脑海中,“苗苗(党育苗)、红红(党育红)新新(党育新)、刘文涛、史力群、王立新……他们都是我牵挂的对象。” ■“孤儿来前,我们一夜没睡” 每当回忆起30年前的那些事情,曾淑华老师就心情沉重,禁不住流泪。曾淑华说,在与地震孤儿相处的8年时间里,她努力地扮演着老师和母亲的双重角色。 1976年唐山地震发生时,正是暑期。8月下旬,曾淑华接到通知,要她参与石家庄育红学校的筹备工作,先到正东路一教育学院学习文件,当年她正在谈村小学任教导主任。接下来,就是紧张的筹备工作,包括校舍的粉刷和孩子们日常生活物品的准备。 在石家庄市档案馆,记者看到了当年的“火速筹备”:8月24日,石家庄市委接到省里通知后,立即召开常委会,研究校址问题。开始推荐的是救济院,但考虑到离市区较远,最终选择了位于长征街的工人政校,后石家庄市第二幼儿园也搬了出去,将校舍全部让给育红学校。很快,房屋修缮、院落清整就全面铺开了。8月29日,以董玉国为首的学校领导小组开始工作,先后从70多个单位调了260多名教职员工,包括教课老师、生活老师和后勤人员。 “那时候,我们都赤脚用水冲刷地面、墙壁上留下的粉灰和油漆的痕迹。”曾淑华说,“那时候,人们干劲都很足,感觉能为唐山的孤儿做点事,是十分光荣的。” 9月5日就开始了孩子们吃饭、穿衣等生活方面的准备工作,在各方面的支持下,7日就完成了,百货商场、服装厂等都尽了力,“栗村公社一夜间就完成了第一批孩子的200套被褥。”衣服、被褥、床单、枕头、枕巾、毛巾脸盆、牙缸、牙刷、香皂、梳子、手帕,连女孩子用的头绳和发卡也准备了。“孩子来的前一天晚上,我们所有的工作人员都没有回家,彻夜未眠,忙着在各个房间里整理生活用具,好让孩子们来了有到家的感觉。”曾淑华说。 ■“看到孩子,我们都流泪了” 9月8日上午11时,育红学校迎来了第一批148名唐山孤儿。孩子们刚下车时,穿着十分凌乱,每个孩子胸前或臂上有个小布条,上面写着孩子的姓名和住址。曾淑华回忆说,“孩子们的目光呆板,精神恍惚。很显然,他们还没有从失去父母的痛苦和惊吓中解脱出来,我也是孩子的母亲,看到这些孩子心里真是刀绞一样的痛,当第一个孩子被抱下车时,几乎所有在场的教职工都流下了眼泪。” 当天下午,石家庄市委派去大轿车,拉上孩子们去石家庄市一招洗澡。洗澡后,每个孩子从里到外都换上了一套新衣服、新鞋袜,几位理发师傅轮流给他们理了发。 孩子们到学校的第一个晚上,大孩子们还好,能够吃饭、休息,而那五六个需要吃奶的孩子就“麻烦”了,可能是不习惯,几个孩子一个劲儿地哭。虽然给这些孩子准备了牛奶和奶粉,但夜间没有火炉来温奶,老师们就端着奶锅敲开附近住户的门,群众一听到是给孩子们温奶的,就急忙弄火,没有一个人嫌麻烦。 9月28日,第二批地震孤儿183人从唐山来到石家庄育红学校。29日,第三批153人也来了。1982年春节前,105名孤儿从邢台育红院来到石家庄,陆陆续续地石家庄育红学校来了500多名孤儿,他们的年龄从几个月到16岁不等。学校的设置从保育班到小学、初中、高中都有。 孩子们刚到校的那一个多月的时间里,教学楼还没盖起来,他们只能在生活区里活动,在宿舍里学习、生活。 曾淑华作为教导处主管生活的主任,孩子们的吃穿用都是需要她来操心的。那时候,学校有生活老师六七十人,分三班倒,不仅设有洗衣房,还有负责给孩子们缝缝补补、做小件衣服的缝纫房。 “一个月后教学楼就盖起来了,孩子们去上课后,我每天早上都召集生活老师开会总结工作,部署下一班的工作任务和注意事项。几乎每次都嘱咐老师们多一些母爱,让孩子们时刻感受到家的温暖。”在这8年的岁月里,曾淑华每天早早地就来到学校,等孩子们睡下了才能回家,在晚上10时前没回过家,以至于没有时间照顾自家的孩子。“董玉国也多次对我说,多亏了你干事利索、有耐心、有爱心,将孩子们的生活安排得好好的。” ■“不要哭,下周带你回家” 在唐山孤儿中,只有3个孩子的身上没有“布条”,她们姓甚名谁也无法知道,董玉国就和老师们商量着给她们取名,她们就是后来广为人知的“党氏三姐妹”———党育红、党育苗、党育新。 “随着时间上的适应,这些小不点儿反而好照顾了,吃饱喝足了就玩、睡,很快乐,到他们五六岁时,还不知道地震的事情。”大孩子就不同了,他们的情绪很容易波动。曾淑华说,在地震100天的日子,初中的女生们都闷在宿舍内不出来,原来都在宿舍内哭呢,她们的父母去世整整100天了,老师们在劝孩子的过程中,也都哭了。 几个小孩子特别招人喜欢,平时工作安顿好后,大家都不由自主地来到保育室。“我一坐到那儿,小孩子们就围上来了,摸摸这儿,摸摸那儿,有时还撩起衣服摸摸乳房,孩子们特别高兴……”曾淑华说,为了让孩子们感受“家”的氛围,她每周末带两个孩子回家,与自家的3个孩子一起玩,来后给他们做一些在学校吃不到的饭食。“孩子们都愿意跟我回家,我就轮着来,有些孩子来不了还不高兴,我就告诉他们,不要哭,下周就带你回家。” 每年暑假,育红学校的老师们就将孩子们送到唐山,到亲属家度假。但也有些孩子没亲属接,苗苗(党育苗)就是其中的一个,“我就带着她到天津老家里去,到天津后,我的母亲,弟弟妹妹都特别关照苗苗,惟恐她受到委屈。”曾淑华翻出母亲与苗苗的照片,看了很久,她说母亲前些日子刚刚在天津去世了。 “从1977年始,每年都有一些孩子高中毕业,或走上工作岗位,或到部队参军。总之,孩子们是在一年年减少着。到1984年,育红学校只剩36个孩子,政府考虑到育红学校已经完成了她的历史使命,就宣布解散了,孩子们都回到了唐山。”曾淑华说,到此她也结束了自己8年的“育红”生涯,但这8年让她终生难忘。 眼下,育红学校里最小的孩子也30岁了,党育苗、党育新都成了5岁男孩的妈妈,党育红从维也纳大学毕业后,从事了服装设计工作……当年的“孤儿”都成为了社会的栋梁之才,在各行各业兢兢业业地努力工作着。逢年过节,曾淑华都会接到很多祝福电话。 今年4月,唐山孤儿王建伟带领20多个孩子回来看望了抚育他们的老师,“我们含泪畅谈往事,30年了,他们都记得我们,都记得育红学校,我们也时刻牵挂着他们。” ■记者手记 “藏”在董玉国背后的…… 刘丽普 提到石家庄育红学校,人们很自然地会想到董玉国书记。我们不能忘记,这位来自唐山的老人,为了唐山的地震孤儿呕心沥血、日夜坚守在育红学校的那片阵地上。我们同样不能忘记,与董玉国站在一起的,还有200多个教职员工,曾淑华就是藏在董玉国背后的普通一员,是所有教职员工的一个缩影。 采访中,曾淑华老人说,那哪里是学校呀,教职员工都把育红学校当成了自己的家,把那些孩子当成了自己的孩子,既是师长,又是家长。每年夏天,给孩子们拆洗被褥的时候,所有的女老师都是在学校的操场上铺个席子,一起做被子、缝褥子,想起那场面,很温馨。做棉衣也同样如此,棉衣拆洗后,老师们加班加点为孩子们缝制棉衣……曾淑华还说,想到政府以及各个部门尽自己的努力给孩子们送食品,送牛奶,送衣服,送学习用品和生活用品的情景,常常让她热泪盈眶…… 30年过去了,地震孤儿都已经长大成人,为人父,为人母。唐山这座城市,也从一片废墟中重新站立起来了,成为了一座新兴的现代化城市。想当年,每年暑期老师们都往返于石家庄和唐山之间,将孩子们从石家庄送到唐山,再将孩子们从唐山接到石家庄,老师们看着孩子们一天天地成长起来,也看着唐山这座城市一天天地崛起。 曾淑华说,她有一个愿望,在唐山抗震救灾30周年的日子里,希望能够与昔日的孤儿们相聚在唐山,共同感受爱的力量…… | ||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |