亚艺魅力足 贫老尽安居 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年08月11日06:16 大洋网-广州日报 | ||||||

|

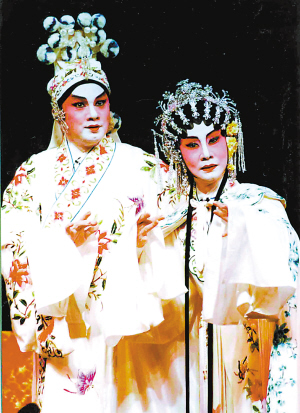

报道大事记 ●2004年8月27日 C1~C6 《琼花艺术节看点特搜》 精彩回放:粤剧盛会,佛山永远是主角。2004年8月28日,“魅力佛山。2004琼花粤剧艺术节”在佛山开幕,18台彩车连续巡游4晚,为了将这次艺术节的精彩节目、表演奉献给读者,本报用4个整版推出粤剧节特别报道,详细介绍彩车巡游线路;每出名剧的剧情介绍……这篇报道成为佛山人庆艺术节的一份宝典。 ●2004年9月2日 C1~C4 《粤剧的忧痛哀乐》 精彩回放:长达1个月的琼花粤剧艺术节让佛山人沸腾了。当真实地接触到粤剧在佛山的根基后,本报的记者按捺不住心中的震动,采写了《粤剧节特别报道——粤剧的忧痛哀乐》。4个专题报道:观众老化制约粤剧发展;剧本创作后继乏人;粤剧用创新奏响时代新乐章;经营权出让催生新“琼花”,从粤剧的现实情况出发,探讨粤剧未来的发展走向。至今,粤剧名伶对本报的报道依旧念念不忘。 ●2005年10月10日 A34~A25 《聚焦亚艺节》 新闻要点:2005年10月10日,“欢乐亚洲嘉年华”的街路巡演拉开了第七届亚洲艺术节的序幕。在这场盛大空前的艺术节里,8大展览、10台歌舞、22场戏剧、由1500名各国演员组成的长达2公里的巡游队伍,齐齐在佛山亮相。在亚艺节期间,本报就“看展”、“吃玩”、“演出”等方面详细介绍了艺术节活动,该报道成为玩转亚艺节的全攻略。 市民感言 “这样一份大报能够用大篇幅报道粤剧,报道了这么多好戏、名伶,滚筒式地向读者介绍了亚艺节、粤剧节的盛况,自己看报以来,这是第一次。我真的很欣慰。” ——李淑勤 佛山市青年粤剧团副团长 中国戏剧梅花奖得主 “以前报纸不报粤剧,粤剧演员想露个脸还要找关系,现在这样的重点报道让粤剧行业的人很欣慰。”中国戏剧梅花奖得主李淑勤在评价本报报道时,开心地笑了。 “这样一份大报能用大篇幅报道粤剧,报道了这么多好戏、名伶,滚动式地向读者介绍了亚艺节、粤剧节的盛况,真的很欣慰。” 现在,中国戏曲作为非主流文化都在走下坡路,每个剧种都在积极改革,争取融入新的元素,争取留住每一个老观众,培养每一个新观众,但是这样的非主流文化在现在的环境下真的很难再前进一步。《广州日报》抓住亚艺节和粤剧节这样一个契机,做了几个整版的报道,对弘扬粤剧和促进粤剧的发展非常有利。 温情佛山 报道大事记 ●2004年2月11日 C1 《五区38万老人同享优待》 新闻要点:2004年4月1日,佛山市公布《本市老年人优待办法》,有本地户籍的38.5万60岁以上的老人,在全市逛公园、乘公交车、看病均可享受优惠,符合条件的老人租赁公房半价乃至免费,满100岁的老人每月有200元以上的长寿补贴。 ●2004年6月11日 C1 《挥别“农业户口”》 精彩回放:2004年2月5日,佛山市出台《中共佛山市委、佛山市人民政府关于加快农村工业化城镇化和农业产业化建设的决定》,并公布了与之配套的9个文件,这套文件彻底改变了佛山164万农民的命运,“农民”一词从此消失,全市340多万人口全是“居民户口”。本报从低保、养老、医疗、就业等方面,对“农改居”后“农业居民”的生活保障政策进行了详细介绍,使政府的声音能够准确、客观地传送给读者。 ●2005年8月17日 A33 《佛山市成立扶贫助学工作委员会 低保家庭子女享受两免一补》 新闻要点:2005年8月16日,佛山市成立扶贫助学工作委员会,并公布助学方案,设立扶贫助学专项资金,对低保家庭子女实行“两免一补”,彻底解决低保家庭子女读书难的问题。 ●2006年7月14日 A39 《今秋起每学期小学生交110元 初中生交163元》 新闻要点:今秋起,佛山市所有本市户籍的小学生、初中生读书将免交杂费。这意味着,在“一费制”内每学期小学生只需交110元;初中生交163元。这是继去年佛山市对低保家庭实施“两免一补”以后,佛山市委、市政府在教育方面的又一大举措。据统计,约有51万学生将因此获益,政府每年将增加财政投入2.6亿元。 市民声音 “在没有减免学费前,觉得自己身上的压力真的很大。爸爸去世妈妈下岗后,家里条件很苦,很多次我都想过要放弃自己的学业,出去赚钱来贴补家用。 ——佛山市二中苏俊鹏 几年前,苏俊鹏的爸爸不幸因病去世,雪上加霜的是妈妈又下岗待业在家。家里的经济来源只能靠妈妈平常打点零工来贴补。尽管领取了低保,但家庭条件依然十分艰苦。2005年10月,当他得知可以向禅城区教育局申请助学补助时,他递交了申请,减免了学费1245元。 “在没有减免学费前,觉得自己身上的压力真的很大。爸爸去世妈妈下岗后,家里条件很苦,很多次我都想过要放弃自己的学业,出去赚钱来贴补家用。尤其是当我看到妈妈因为工作辛苦而腰酸背痛时,这种想法就愈加强烈。 但我的妈妈坚决反对,她希望我能够读大学。不过,现在减免了学费,相当于减免了很大一部分开支,加上每个月的低保补助,至少基本生活费用是确保了。” 苏俊鹏告诉记者:“开学后我就读高二了,我选择的是理科。虽然现在学习还可以,但数学和英语还有点欠缺,需要努力补上。所以暑假我打算在家好好学习,希望以后能够考上华南理工大学,到时候有能力回报曾经给过我帮助的人。” 专家点评 以正面 的声音 反映主流 特邀嘉宾:林如鹏(暨南大学校长助理,新闻学教授、博士生导师) 上年纪90年代初,广州的很多媒体相继办起了珠三角新闻,到了2002年以后,珠三角各地的地方新闻版更是如雨后春笋一样发展起来。但是,这个时期不少报纸的地方版变成了负面新闻版,大量的负面新闻不但没有以正面的声音来引导当地老百姓,反而对当地人们的生活,对政府的工作带来了不良的影响。 《广州日报·佛山新闻》成立三年来始终守着对大众负责任的态度。早期的对于佛山电话升八位、琼花艺术节、农业户口改革等一些大型策划文章更是明显地体现了这一点。如2004年6月11日的《挥别农业户口》策划,抓住了与佛山市民生活息息相关的题材,,对市民关心的医保、分红、教育等进行全方位多角度的关注,既表达出市民的所想所求,又能将眼光放到别人没想到的长远地方。 总体来说,《广州日报·佛山新闻》既能做到反映社会主流声音,报道时政要闻,又能反映民意,不乏社会正义感。这对一份报纸来说,要做到两者的平衡,是难能可贵的。《广州日报·佛山新闻》就较好地做到了这一点,因而能在整个大佛山得到如此大的反响。 在再度扩版后,如何继续谨守这种平衡,更好地用正面的声音去引导读者,这是摆在记者站的记者和编辑面前的问题。总之,继续反映民意、贴近民情、报道主流声音,可预见的是《广州日报·佛山新闻》将会越来越远,越来越好。 | ||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |