839年前,学界的两位“大佬” | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年11月13日08:45 潇湘晨报 | ||||||

|

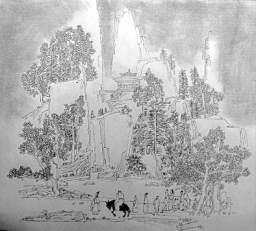

本版撰文 邹容 薛小林 本版摄影 李林冬 本版绘图 杨涛 20世纪30年代的南湖港。对岸隐约处即岳麓山。 图/陈先枢 梁小进 岳麓书院游人如织,导游正为参观者讲解国画作品《朱张讲学》。岳麓书院纪念馆。2006年10月27日。 渡头翠柳艳明眉。 那一年, 朱熹40岁,张栻37岁 旧相识 据文献史料记载,朱熹、张栻是旧识。在公元1167年之前的三四年间,双方一直有书信往来。朱熹对张栻“得衡山胡氏学”极为向往,曾多次相约会面。公元1164年8月,张的父亲病逝于江西南昌,侨居福建的朱熹闻讯,还曾专程赴丧,“登舟哭之”。两人曾计划于1166年夏相会,后因“天炎未能成行”。 公元1167年。在历史上,是南宋乾道三年。 那一年的夏末,溽暑一过,朱熹就带了两个学生范伯崇、林择之,从福建崇安启程,跋涉3000里路程,终于9月8日与当时岳麓书院代山长张栻会于长沙。 不逊于今天的追星场面 张栻祖籍四川绵竹,8岁跟随父亲到长沙,算得上是个地道的长沙人了。当时,他住在妙高峰下(今湖南第一师范),除了在一江之隔的岳麓书院主教,同时也在父亲修建的私家花园城南书院设学开讲。因此,朱熹此行,也就需“跑场”巡讲了——“如长沙访张南轩,讲学城南、岳麓”。

“昼而燕坐,夜而栖宿”。很多零散史料记载中,都依稀可见朱、张公元1167年9月至11月间在岳麓山的影踪。如原址已不存的赫曦台,是两人晨起登山观日的处所。今仍存书院内的百泉轩,是张栻当时与朱熹“聚众同游岳麓”,专为听泉、谈天而建,并多次在此作诗互答。至于讲学的盛况,有一个文献所记载的细节,足以令人揣想——“一时舆马之众,饮池水立涸”。人马多得让一池水立即见了底。这个架势,还真不逊于今天的一些追星场面。 讲学当时可能使用“官话” 据文史专家推测,当时朱张讲学应使用官话(类似今川、黔、湘西等地口音),所谓会讲,即同台探讨,内容涉及太极、中和、仁,充满自由思辨精神,其热烈程度,侍行的范伯崇描述“三日夜而不能合”。 那一年,朱熹40岁,张栻37岁。这是当时中国学术文化界两位真正的大佬。对此次会讲,后人评价:“自此以后,岳麓之为书院,非前之岳麓矣,地以人而重也。” 这种荣耀与光芒,至今依旧。 | ||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |