舍身求义 气雄万夫(京华名人故居新探(19)) | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年11月17日02:30 人民网-人民日报海外版 | ||||||||||||

|

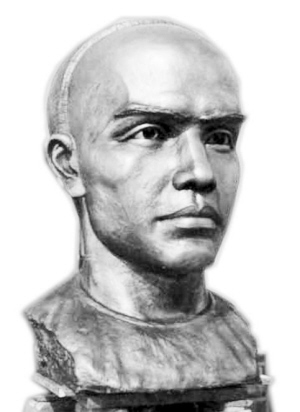

李 伦绘

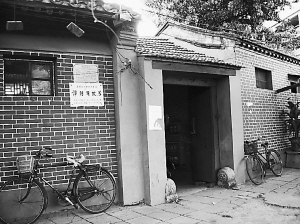

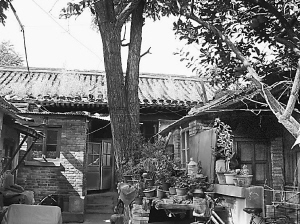

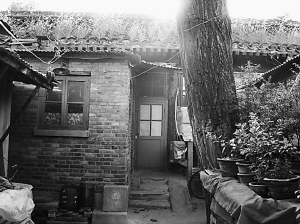

生死宣南 血祭维新 1894年中日甲午战争,清军惨败。次年清政府签订《马关条约》,丧权失地,群情愤慨。康有为等人在北京发动“公车上书”。谭嗣同思想上发生剧变他无比悲愤地写下了《感事诗》:“世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休,四万万人齐下泪,天涯何处是神州?” 1898年6月11日,光绪帝下诏宣布变法。谭嗣同被举荐参与新政。9月5日,他擢四品卿衔军机章京,途经河南黄河两岸目击饿殍遍野惨景,益增变法图强决心。谭嗣同的才华与胆识,备受光绪帝赞赏。他供职于军机处,与林旭、杨锐、刘光第同参与新政,时号“军机四卿”。 以光绪皇帝为代表的维新派和以慈禧太后为首的顽固派斗争日益激烈,慈禧太后与亲信密谋,欲借“天津阅兵”的机会废光绪帝。形势危急,康有为等决定由谭嗣同于9月18日夜间独身前往法华寺袁世凯住处,策动他围禁颐和园,杀荣禄、囚慈禧,以解皇上危难。据说,是袁世凯向荣禄告了密,出卖了维新派。21日,慈禧太后“临朝训政”,发动宫廷政变,囚禁光绪,开始搜捕新党。 9月28日,谭嗣同与康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第5人惨遭杀害,史称“戊戌六君子”。 月照西乡 俯仰天地 谭嗣同故居,就是当年的浏阳会馆。谭嗣同祖籍湖南浏阳,其父谭继洵曾任京官。1865年,谭嗣同出生于北京烂漫胡同,后举家迁往北半截胡同41号(浏阳会馆)居住。13岁时,他返回湖南老家。1898年,回京参与维新变法的他,又回到此处。穿过低矮的过道,谭嗣同当年居住的是前院西屋北套间便映入眼帘。这是座典型的京地民居,四四方方,一眼可览全貌。三级台阶,朴实大气,比左右厢房也要高出一截。他自命名为“莽苍苍斋”,并题对联:家无儋石,气雄万夫。现居故居的孙老先生,从1938年迁入至今,见证了院子留下的时光轨迹,“西屋里原来挂有谭嗣同的照片”,在他的记忆中,照片上是个“宽额阔鼻,眉心微蹙”的男子。 因为和康有为居住的南海会馆仅一箭之遥,浏阳会馆也成为维新志士们聚集议策之地。一壶热酒,杯盏间曾现一番凌云之志,雄辩中各抒治国平天下良方。站在低矮的窗棂前,仿佛看见身着月白长衫的谭嗣同慷慨陈词,一腔报国热血,至今余温残存。 谭嗣同生前曾对梁启超说过:“程婴杵臼月照西乡吾与足下分任之。”在故居的门前,依稀可以望见米市胡同的入口,而米市胡同43号便是康有为的故居——南海会馆。一东一西,生比死,孰难易乎? 从谭嗣同再度回京到菜市口就义,只有短短23天。故居也随谭嗣同经历了维新变法的跌宕。一次,光绪皇帝批下一个奏折,奏折是顽固守旧分子曾廉所写,他罗织了康有为和梁启超的罪名,光绪皇帝害怕奏折落入慈禧太后之手,于是要谭嗣同起草一个文件,逐条批驳曾廉的诬陷。谭嗣同一气呵成,文末用挺拔刚隽的楷书写下:“臣嗣同以百口保康、梁之忠,如果曾廉之言属实,臣嗣同请先坐罪。” 其时,梁启超曾劝谭嗣同一同出逃,但被其拒绝。谭嗣同傲然宣称:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此之所以不昌者也;有之,请自嗣同始!”次日黎明,谭嗣同命仆人敞开会馆大门,自己坐在院子里安然品茶,坐等官兵拘捕。 “望门投止思张俭,忍死须臾待杜根,我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。”谭嗣同在狱中题下了这首绝命诗。9月28日,年仅33岁的谭嗣同在菜市口刑场就义,他临刑时面对围观的百姓高声大呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!” 剑胆琴心 至情至性 李敖《北京法源寺》一书中描写的谭嗣同,才兼文武,仁心侠骨。 谭嗣同12岁时便开始随“通臂猿”胡七与“义侠”大刀王五学剑习武。北上赴任时,随身带着“凤矩剑”,那是谭嗣同偶获的文天祥的遗物。“这就是以前谭先生练剑的地方”,居民孙老先生指着故居院落里槐树下的空地说道,“没有堆起这么多杂物时,院子原来可宽敞了。”树下还留有一张圆石凳,左右两边各被搭建的棚屋和杂物占据了半边天。老佣人刘凤池曾回忆:“七爷(即谭嗣同)在京时,王五每天天刚破晓就来到会馆教七爷练剑法。”。踱步院中,眼中不禁浮现出当年沐晨光练剑的谭嗣同的身影,一舞剑气,刚柔相济,吞吐自如,“来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。” 文武之道,一张一弛。谭嗣同也喜琴。陪伴他最后岁月的是“崩霆琴”与“残雷琴”两把琴,他的琴声中蕴藏着烈士的血气,“月初上梢头,青灯下抚一曲惆怅——孤臣泪,不敢泣。” 据传,谭嗣同被捕前夜,曾模仿其父笔迹写了一封绝裂信,故意留在家中显眼处。信中模仿父亲的口吻写道:“大逆不道,屡违父训、妄言维新、狂行变法、有悖国法家规,故而断绝父子情缘。倘若予以不信,愿此信作为凭证,尔后逆子伏法量刑,皆与吾无关。” 慈禧派兵搜查浏阳会馆,搜出了“家书”。谭父因有“家书”庇佑,才免受牵连。 谭嗣同英勇就义后,挚友唐才常哀之恸:“与我公别几许时,忽惊电飞来,忍不携二十年刎颈交,同赴泉台,漫赢得去楚孤臣,箫声呜咽;近至尊刚廿一日,被群阴构死,甘永抛四百兆为奴隶,长埋地下,只留得扶桑三杰,剑气摩空。” 人物小传 谭嗣同(1865—1898年)字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末著名的维新变法人士,近代中国为革命流血牺牲的第一人。他出身仕宦人家却无心仕途,青年时期曾游历西北、东南各地,甲午战争后在浏阳创办新学,倡导变法,首开湖南维新之风。1897年,在湖南巡抚陈宝箴的邀请下,谭嗣同回到长沙创办新政。在此期间,他先后设立了时务学堂、南学会、武备学堂及保卫局等机构,并筹划了开采矿产、修筑湘粤铁路及修建内河轮船等事宜。戊戌变法时,他被授予四品卿衔军机章京的职务参与新政。慈禧太后政变后,谭嗣同宁愿为革命流血而拒绝出走,与杨深秀、杨锐、林旭、刘光第、康广仁等人一起被害,世称“戊戌六君子”。其著作后世编为《谭嗣同全集》。 施健子文/图 | ||||||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |