追踪伊朗导演的北京一日 | ||

|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年11月17日09:56 世界新闻报 | ||

|

本报记者 李 静 记者眼中的马基德,没有一点国际大导演的架子。他对影迷有求必应,他爱吃馕,爱孩子,还不时显露童心,要求和围观的人合影。

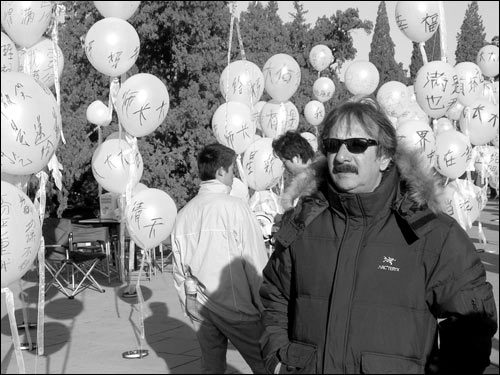

马基德的北京奥运宣传片中,五颜六色的气球上写满孩子们的美好愿望 最近,在北京的知名景点,总能看到一位外貌酷似爱因斯坦的外国导演。他就是受北京对外文化交流中心之邀,前来执导北京奥运宣传片的伊朗知名导演马基德·马基迪。已经拍过北海、什刹海、太庙……短片拍摄渐入佳境。11月14日一早,记者来到北京天坛公园,跟踪记录了马基德的一天,并在拍摄间隙对他进行了专访。 拍摄前提问记者 对影迷有求必应 早晨8点,还没进天坛南门就看到了门口“国际导演拍北京”的设备车,没想到导演来得如此之早。绕过回音壁,远远走过来一大群运气球、抬摄制器材的人。再往边上看,一个穿着厚厚棉大衣,戴一副墨镜,身材不高的人正远离人群沉思,那典型的伊朗式胡须和大鼻子让记者一下子认出了他。 这位国际大导演没有一点架子,在得知记者曾在伊朗首都德黑兰生活过两年后,第一次见面的疏离荡然无存。还没等记者开口,他先饶有兴致地打听起记者在德黑兰的生活来,“住的还习惯吗?都去过那些地方?觉得伊朗怎么样?……”拍摄前短暂的采访时间就在马基德对记者的“提问”中溜走了。在交谈中得知,为了拍摄晨练的人,马基德不到5点就起床,5:30出门,6:20到达天坛。 早上的拍摄还算顺利,天气、阳光都符合导演的要求。每一个镜头,他都要精雕细琢,简单的气球飘起,拍了一遍又一遍。 尽管拍摄节奏紧凑,对他的影迷却是有求必应。前几天,他曾和中国小女孩苏泽一合影,女孩的妈妈今天把照片拿到了现场。马基德二话不说从监视器前站起,给照片签名,还细心地让翻译把中文附在他写的祝词后面。苏泽一的妈妈告诉记者,当时合影的时候,他就答应照片冲出来要给她女儿签名,只是没想到,过了这么多天,他真的还记得她们,也记得自己说过的话。 也许是执导了太多儿童片,马基德还时不时显露出童心。休息的时候,他突然让翻译去问远处围观的一个老人,能不能一起合个影。理由是,他觉得这个中国老人长得酷似他的好朋友黑泽明。 羡慕中国老人 退休后想写书 上午10点30分,摄制组转场到天坛东门拍摄。在拍摄中,一个70多岁的老大爷长达一分多钟保持一个有难度的亮相,大家都忍不住喝彩。马基德也有些兴奋,他对记者说,此次中国之行让他印象最深的是这些生活充实的老年人。在很多地方,老人都是被遗忘的人群,而北京的老人充满活力,实在让人钦佩。也许是受了普通市民生活的感动,他感慨道:如果以后不拍电影了,一定要找一个安静的、绿树成荫的地方享受生活。说不定会去写书,因为除了电影,写作是他的第二大爱好。《百年孤独》是他最喜欢的书。 坐在主办方为马基德准备的车上,记者发现了一块小毛毯。记者起初觉得奇怪,马基德分明说他觉得北京比德黑兰要暖和得多。一打听才知道,马基德是虔诚的穆斯林,每天都要祷告,这块小毯子就是给他祷告用的。每天开拍前,他都要找个没人的地方请求真主保佑。他开玩笑说,北京这几天晚上刮大风,白天他一开拍风就没了,说不定这好天气是他祷告来的。 起个大早再加上忙碌一上午,马基德有些疲惫,记者干脆和他的助手聊了起来。不聊不知道,这位操着一口流利美式英语的伊朗小伙子居然是哈佛大学的博士生。出于对伊朗电影的热爱和对马基德的崇敬,他成了马基德的助手。他坦言,马基德给了他巨大的帮助,现在,他正在做一个关于伊朗电影的研究课题。 临近中午,大部队转移到琉璃厂。马基德对一家画店产生了浓厚兴趣,一边逛一边问中国的水彩画是怎么画的。琉璃厂一家饭店听说马基德来为奥运拍片,立刻同意一行人带着自带的清真食品进去吃饭。自从来到中国,主办方为马基德准备了多种清真菜,中国菜的花样和味道让他赞不绝口。不过,再美味的东西也比不上家乡的味道,没吃多一会儿,他冒出一句:“有没有伊朗的馕(一种伊朗传统面食)?” 1 | ||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |