寻找一个真实的先贤 | ||

|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年11月30日02:49 人民网-人民日报海外版 | ||

|

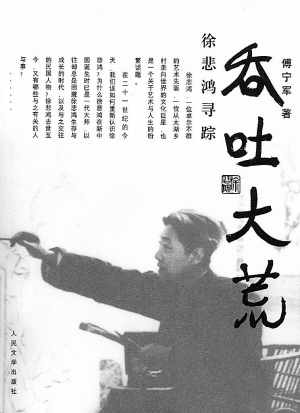

如今在世的徐悲鸿的亲人和学生,大都年逾古稀,“抢救”刻不容缓。在那些发自肺腑的讲述面前,我用心地倾听。每一个讲述者的记忆中都保存着一个徐悲鸿。我只是一个 记录者,是在发现。其实所有的一切早已存在,只是我们对它们曾经视而不见。长达两个年头,我的生命与徐悲鸿的生命逐渐贴近。随着采访的深入,线索越来越多。几乎所有的线索,我都不放过。一幅画、一首诗、一处景、一段已经逝去的往事、一个与他有关的人物,都可以牵动一段情愫,展开一幕逝去的画卷。 徐悲鸿生于十九世纪末,而我站在二十一世纪初。在国内外的深入追寻,给我一种跨越地域、纵横往昔的大感觉,审视与发掘徐悲鸿也有了历史视角。原先模糊的文字资料与一些片断的回忆,寻访之中越来越清晰。似乎徐悲鸿刚转身而去,我们这些后来人就赶到了,与他展开心灵对话。 还记得,我们一大早抵达巴黎戴高乐国际机场,随即驱车直奔塞纳河畔的巴黎国立高等美术学院,那是徐悲鸿曾就读的法国美术名校。8点多开始采访,档案馆、图书馆、老教室、艺术长廊、校园雕塑、大厅壁画……直到晚间10点了,天色居然还没有黑。我们忙得不停,头昏脑涨,经翻译提醒,才想起当时已是中国凌晨4点钟了,难怪这么疲惫。不过,盘点现场发掘的新内容,苦与累都值啊。旅法画家彭万墀先生,看着我与同事满头是汗,跑前跑后,非常吃惊地说:“外国人对中国人的印象,还是一杯茶、一支烟。你们干活卖力,这么讲效率!” 我们的印度之行,许多经历险象环生。 徐悲鸿应泰戈尔之邀赴印度国际大学做访问学者,画出《愚公移山》等鸿篇巨作。我在着力找寻老照片背后的往事。赶到加尔各答时,离印度国际大学所在的圣地尼克坦(和平乡)还有三百多公里路程,而次日下午我们要离开加尔各答,只有连夜赶路才能将采访完成。当地华人朋友劝我们三思。因为社会治安不佳,出加尔各答之后会有一长段偏僻之地,路两旁都是树丛,几乎没有人烟。 说服了这位华人朋友,我们一行人冒着危险星夜上路,半夜到达圣地尼克坦。住进一个蚊虫飞舞的小旅店,窗户居然不装玻璃。早上睁开眼睛,只见墙上竟爬着一只蜥蜴! 次日上午七点,印度国际大学敲钟上课,我们赶去采访,从中国学院到泰戈尔纪念馆,再到校长办公室,感受着徐悲鸿当年在印度的情景。那时印度燠热异常,这所大学除了校长室,其他地方一概不装空调,我们衣衫被汗水湿透,几乎没干过。这就是徐悲鸿留下足迹的红土地。 徐悲鸿的成功绝非偶然。除了他与生俱来的天分与勤奋刻苦外,许多大师与风云人物,都给徐悲鸿予帮助与影响,并与之交相辉映。至于当年极左思想殃及无辜者甚多,包括徐悲鸿,以及对徐悲鸿有成见的人,我也作了真实记录。而秉笔直书,让我们了解一个时代的局限,也更珍惜如今开明的政治环境与学术氛围。 描述徐悲鸿一生,不能回避一个话题,那就是他的婚姻与恋情。幸运的是,我不仅从历经风雨的廖静文口中,听到了徐悲鸿与她本人的情感故事,而且听到她对蒋碧微与孙多慈平静而客观的评价。后来采访时,我在无意中遇到蒋碧微与孙多慈在台湾的学生与故旧,得知了她们离开大陆后的最后归宿。徐悲鸿的情感世界固然是私人化的领地,但是描述徐悲鸿,不能不触及,以便让后人能立体地了解徐悲鸿。本着不回避、不猎奇、不渲染、不伤害的原则,还原真相,成为我的叙述主旨。 这部作品由人民文学出版社出版时,封面书名“吞吐大荒”集自徐悲鸿生前撰写的书法条幅,封底印章“吞吐大荒”亦出自徐悲鸿之手。欣赏徐悲鸿书法篆刻艺术的同时,也能感受到他人生的壮阔。 傅宁军 | ||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |