|

|

|

给万余枚恐龙蛋建“新窝”http://www.sina.com.cn 2008年03月02日04:00 大洋网-广州日报

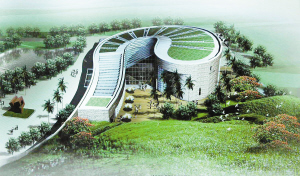

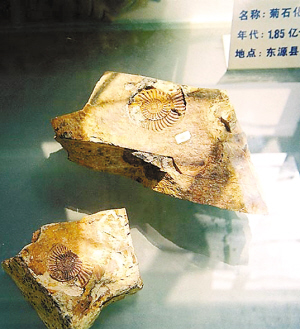

本报河源讯 (记者曾焕阳 通讯员黄少立、谢文丰+摄影报道)刚刚结束的河源市五届人大三次会议传出好消息:该市今年计划启动建设恐龙世界遗址公园,并定于今春先行建设河源市恐龙博物馆,该计划已被纳入“河源市2008年十件实事”之一。 恐龙博物馆计划于今年年底前建成投入使用,届时该市博物馆馆藏的13800余枚恐龙蛋化石将全部搬进舒适的“新窝”。 博物馆投资约5000万元 据河源市博物馆馆长黄东介绍,今春即将建设的河源市恐龙博物馆,又称新河源市博物馆,该馆集办公、展览于一体,总占地面积7万平方米,建筑占地面积3000平方米,高16米,四层框架结构(含负一层),总建筑面积为8000平方米,比现在的河源市博物馆大8倍,内设10多个展厅和1个地下室。 恐龙博物馆位于东江河畔的龟峰塔附近。黄东告诉记者,由于该馆地下为红砂岩层,在负一层将设立地下室,主要用于窖藏恐龙蛋化石,让目前陈列在河源市博物馆简易玻璃箱内的13800多枚“恐龙蛋”有一个舒适的“新窝”。 目前,恐龙博物馆已完成征地、立项和图纸设计等工作,进入项目招标阶段,整个项目总投资约5000万元。 恐龙博物馆 外形似菊石 即将建设的河源市恐龙博物馆,外形酷似一个鲜为人知的菊石。 何为“菊石”?1997年12月,河源市东源县双江镇增坑村(当时称管理区)村民黄汉光通过在河源市博物馆做司机的儿子告知黄东馆长,说他家里收藏着一些“怪石头”,这些“怪石头”是黄汉光的父亲50多年前开水沟时发现的,石头上面有着像盛开的菊花一样的图案。 黄东馆长第一次看到它们时便感到非常惊奇,认为这是化石中的一种,于是向广东省考古研究所作了报告。随后北京自然博物馆和广东省的考古专家到现场鉴定,确定这些“怪石头”系拉丁期(中三叠世晚期)的菊石化石。 近10年来,东源县双江镇先后出土了200多块菊石化石,最大的直径有38厘米,最小的只有手指甲那么大。据北京自然博物馆、广东省地质研究所和考古研究所的专家现场勘查、鉴定,河源挖掘出来的菊石化石属全国发现数量最多、品种最丰富、规模最大的菊石化石,河源由此被考古专家称为“南国古生物宝库”。 ■往事 4个“小顽童”的惊世发现 说起即将建设的恐龙博物馆,不能不提当年发现“恐龙蛋”的4个“小顽童”。 这4个“小顽童”分别是吴贤科、吴剑科、邹阳、邹亮,当年分别是14岁、13岁、11岁和6岁,其中邹阳和邹亮还是一对亲兄弟。1995年12月16日下午放学后,4个小伙伴在当地学校附近的工地上玩耍,吴贤科一不小心被绊倒了,一屁股坐在一块大石头上。他扭身一看,发现所坐的那块石头表面有许多圆球。 “这不是《恐龙战士》那本书里所说的恐龙蛋吗?”吴贤科天真地联想起来,随即叫3个小朋友一起来看,还拿起石头想把小圆球砸开,看看“蛋”里面有什么。河源市啸仙中学教师、邹阳与邹亮的父亲邹火荣把他们的发现反映给河源市博物馆馆长黄东,后经省文物考古所两名专家现场察看断定,这是一窝恐龙蛋化石。一个世界级的大秘密,就这样在小孩的玩耍中被发现了。截至目前,河源恐龙蛋化石馆藏量已达13800余枚,河源由此被誉为全球第一的“中华恐龙之乡”。 10多年过去了,如今4个“小顽童”已长大成人,邹阳、邹亮兄弟俩现在分别在东莞、广州两地的大、中专院校读书,吴贤科、吴剑科两人则在当地一家水泥厂工作,其中一人去年已经娶妻生子做了父亲。 小资料 菊石 据专家介绍,菊石是距今1.85亿~1.9亿年前的海底无脊椎动物,一般生活在50~80米深的海底。菊石化石是地质断代最准确的实物依据,由此推断在遥远的古代,河源曾是一片汪洋大海。? 菊石是地球上已经灭绝的一个物种。我国拉丁期菊石的分布范围较少,目前已知的仅有西藏南部及云南、贵州、广西一带的少数地区。河源出土的菊石化石丰富了我国对菊石群的研究内容,对于区域层的划分、对比的研究有重要意义。 |