西藏高原最美的格桑花

———记武警水电三总队副总队长赵秀玲 (上)

|

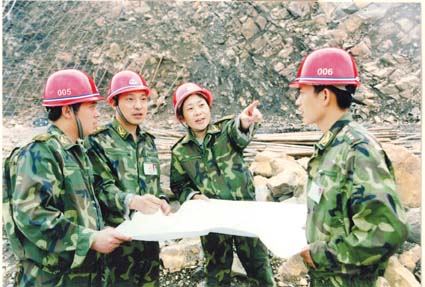

赵秀玲(右二)在西藏山南沃卡一级水电站指导施工刘辉摄

本报记者 刘宏 本报特约记者 史照栋 本报通讯员 李凌志

个头不高,精明强干,声音清脆又不失温柔,丝毫没有传说中女强人模样……初见赵秀玲,记者难以相信,她就是在“生命禁区”西藏雪域高原工作了16个年头的女性高级工程师。

她先后参加了7项国家重点援藏工程建设,获得了无数的荣誉,她享受国务院“政府特殊津贴”,曾获“中国十大女杰”称号,当选过党的十六大代表,多次受到党和国家领导人的亲切接见。

她曾无数次进藏,这一次,她是同我们一起去的,看她所负责的西藏在建工程。藉此,记者慢慢走近了这位传奇人物。

进藏

“生命的能量每一时刻都在燃烧,我能够站在离蓝天、离太阳最近的地方建设世界海拔最高的电站,这种燃烧是一种幸福,更是一种光荣。”

———摘自赵秀玲日记

“西藏的天是那种沁人心脾的蓝,云是那种厚重的洁白,空气是清凉清凉的。”赵秀玲至今都清楚地记得1992年2月初到西藏拉萨贡嘎机场的那种感觉,西藏那种清爽大气的美深深地印在她的心里。

那一年,赵秀玲29岁。

当时她没想到西藏电站建设难以形容的艰苦条件,更没想到,她这一来就是16年。

在那个大学毕业生还很稀缺的年代,赵秀玲和同是学水利工程的丈夫一起毕业,一起被部队挑走,后来又前后脚来到了西藏。

西藏是一个水资源极其丰富的地方,可供发电的水利资源占全国的六分之一,但是直到八十年代末,只有0.3%的水资源被得到开发利用。全国28个无电县中,西藏就占了21个。一到晚上,藏民大多靠点酥油灯照明,烧牛粪取暖。

1991年,党中央决定大规模开发西藏的水利资源,武警水电部队奉命从各地调兵遣将,进军西藏。在这样的背景下,赵秀玲夫妇先后来到了西藏参加电站的建设。

初到拉萨时,赵秀玲面临的只是寻常的高原反应,头昏脑涨,走快了心跳加速。“刚到西藏时,跟随领导一起去工地检查,一趟回来浑身无力,只想躺下不动。”赵秀玲回忆说。

很快,1993年2月,在那曲查龙水电站施工工地,担任工程技术总负责人的她,进一步领略了西藏更为严酷的自然条件。

被形容为“就连最简单的存活都是在向生命极限挑战”的查龙水电站,离藏北无人区仅有几十公里,素有“生命禁区”之称,空气含氧量只有内地的50%,平均气温零下1.9度,冬季最低气温达到零下42度。

“工程师是个女的,个子也比较矮,身体看上去也比较差,这在内地可能是没有关系的,可在这么高,这么艰苦的地方,条件又这么差,一个汉族女同志来承担这个任务,当时我们都感到非常担心。”西藏那曲地区政协主席噶尔玛回忆说。

“晚上的风刺骨地冷,睡觉盖两床棉被加一件军大衣被压得喘不过气来,还是冷,头露在外面冻得冰冷发痛,我们经常戴着棉帽睡觉。一觉醒来,发现呼出的气在眉毛上结成了冰霜。”赵秀玲说。

由于她是工程施工惟一的女性,这给她的工作带来了更多的不便,两三个月去那曲镇洗一次澡几乎都是一种奢侈,艰苦是艰苦,但“我们没有一个人当逃兵。”

赵秀玲永远都忘不了那曲河截流的那一天,她和战友连续在工地上奋战了20多个小时,站在围堰上冻得发抖直想哭,但她始终没离开现场。

“那一刻,生命仿佛已经不属于我自己,心里只有工程。”

靠着这种信念和力量,赵秀玲和战友们创造了高寒地区当年进点当年截流的施工奇迹。他们修成了照亮藏北高原的“一盏明灯”。

扎根

西藏高原有一种花,叫格桑花,茎细,风吹不折,开红的、粉的、白色的花,环境越艰苦,长得越茂盛,太阳越强烈,开得越灿烂。

赵秀玲就是这样一种花。没有被西藏艰苦的条件吓走的她,在西藏慢慢绽放出她所有的美丽与才华。

西藏高原施工,没有现成的施工经验可借鉴,高寒缺氧,人的体力下降,施工机械的效率下降,赵秀玲他们面临着一系列的新问题。

1994年赵秀玲回到羊湖电站施工。

被称为“世界上海拔最高、技术难度最大”的羊湖抽水蓄能电站,它的施工区正处在印度板块和欧亚板块缝合的边沿,岩石破碎,地质条件极差,电站隧洞施工如同在移动变化的沙丘上建造固定房屋一样难。

甘巴拉山隧道打通后,需要浇筑混凝土衬彻洞壁,然而,工程遇到了渗水的难关。混凝土刚刚浇上,顷刻之间就被四面八方的渗水冲得精光。

“这个难题当时困扰了施工队伍将近半年,试过很多方法,包括请专家过来做方案、做试验,但是效果都不好。”赵秀玲回忆说。

为了找到解决方法,那时的赵秀玲每天在洞中淋着水来回观察渗水走向,记录有关数据,经常被淋得像“落汤鸡”,刺骨的渗水冻得她浑身发抖,但她全然不顾。

经过100多次试验,她提出了“一堵二排三速凝”的处理方案。她指挥官兵先把洞壁上的水点堵住,让渗水相对集中地从大的抽水洞流出,然后用添加速凝剂的混凝上迅速浇筑,使混凝土凝固时间由原来的两个小时缩短到半小时以内,终于闯过了这道难关。

“在施工过程中能够想出比较好的施工方式和方法,解决了技术难题,保证了工程的工期、质量和资金,用心灵手巧来形容她,一点都不过分。”武警水电第三总队工程技术处工程师王永平说。

她还与同伴们一起攻下了高原高寒环境下浇筑混凝土容易出现裂缝的难题,将当时的“十坝九漏”变成了“一坝不漏”。像这样的技术攻关以及优化设计、确定最佳方案等很多“漂亮活”在她的施工生涯中已成为常有的事,她因此而创造的经济利益也无法用金钱来衡量。

造福

在每次西藏的传统集会上,感激的藏胞把赵秀玲他们当成“造太阳的神”,纷纷敬献哈达和青稞酒。现在赵秀玲家里珍藏着80条洁白的哈达,这是她最珍惜的“荣誉”。

1995年查龙电站提前4个月并网发电,从此那曲地区36万藏族同胞告别了日出而作,日落而息的原始生活方式,结束了祖祖辈辈靠点酥油灯照明,烧牛粪做饭取暖的历史。

“是赵总他们使我变成了名副其实的电力局长。”那曲电力局长拉巴平措戏谑地说。

电站发电后,那曲地区的经济得到了飞速发展,镇上盖起了二星级宾馆,藏民家的屋顶上也支起了一个个电视卫星接收器。

“刚去那曲那会儿镇上没有街道,全是土路,野狗特别多,白天藏民喜欢坐在路边晒太阳,一到晚上一片漆黑,现在变化太大了。”2004年曾重返那曲的赵秀玲描述,那时那曲有了路灯,街道也是混凝土路面的了,还有了宾馆,人们的精神面貌也大不一样了,变化用“翻天覆地”来形容一点也不过分。

看到越来越多的藏族同胞告别了昏暗的酥油灯,赵秀玲感到“十几年的付出都值了”。

在羊湖,甘巴村支书索朗多吉兴奋地告诉她,自从村里用了电,青稞、小麦产量翻番了。

在沃卡,这片当年文成公文住过的古老大地再一次因为电力而焕发出光芒。

“我们这里电不够用,几个区轮流停电,赶到没电了,一到晚上到处一片漆黑。”在建的老虎嘴工程附近的林芝巴河镇村民央宗告诉记者:“村里人都知道电厂修好了就不用再担心停电了,都非常感谢。”

看电视,用冰箱,上互联网,街上有了明亮的路灯……以前藏族同胞想都不敢想的生活渐渐变成现实,赵秀玲和她的团队用一盏盏璀璨的明灯照亮了世界屋脊的广袤夜空。