河南城市博物馆“镇馆之宝”不完全系列豫南篇之五 春秋黄夫人铜壶

|

其实,和信阳光山黄夫人壶一墓同出的,还有171件器物,有铜、玉、竹、漆、麻、丝织品等,细致周到地提供给高贵的黄夫人阴间所需,使她逝后仍能够享受奢华的生活。

黄夫人墓是在1983年被发现的,令人惊异的是,黄夫人和她的老公黄君孟都是三重棺椁,东西向并列在墓坑底部,墓底呈两级台阶状,太太的棺椁比老公的棺椁放得低了70厘米。

这是一座夫妻合葬墓,“这座夫妇合葬墓中,墓上原有高7~8米的封土,墓室为长方形竖穴土坑,东壁偏南有一条墓道。墓坑口大底小,墓口东西长7.9~9.1米,南北宽12.2米,深4.2米。墓坑四壁经过加工,抹有一层青膏泥。墓道仅存一段,呈台阶状。墓内填土,上部为较疏松黄褐色五花土和青膏泥,夯窝明显可辨。但从墓室情况,无法确定此墓是一次挖成还是两次挖成。”信阳市文物局副局长左超先生说。

生同衾死同穴,这古今所有恩爱夫妇的美好愿望,黄君孟夫妻实现了。那么这种葬俗是黄国独有的吗?

专家们发现,距此墓不太远,还有两座夫妻合葬墓,一是信阳平桥樊君夫妇墓,一是新野小西关曾子仲凄夫妇墓。三座墓都在豫南,处于北纬32度的一条横线上,三墓的共同特征是:无论是一次挖成或是两次挖成,最终都是两人并列于一个大墓坑之中的合葬墓。据清华大学教授、著名史学家李学勤先生研究,这种颇有特征的墓地,应是黄国自有的礼俗,而这种礼俗对周围地域有比较深远的影响。

专家们还发现,黄君孟夫妇墓,还是地上起土地下掘墓的墓葬方式之“最早例证”。河南社科院楚文化专家马世之先生认为,这实际上是我国古代北方“墓而不坟”的文化传统,与江南平地起坟的土墩墓制在淮河流域交流、结合的产物。

太太风头盖过老公

东周时期,在今河南、湖北交界地带的汉、淮二水之间,分布着一些小诸侯国,黄国就是其中重要的一个。

据文献记载,黄国为嬴姓国。新中国成立前,黄国青铜器已有出土,但缺乏明确出土地点。20世纪70年代,在豫南潢川磨盘山、罗山高店发现了黄国贵族墓葬,出土有铭文的青铜器,印证了文献记载的黄国地望,但这些墓仅为黄国一般贵族墓葬,出土遗物不多。直至1983年4月,黄君孟夫妻墓的发现,才揭开了黄国神秘的面纱。

1983年4月10日,河南省光山县宝相寺上官岗砖瓦厂的工人在取土时,发现了一座古墓,附近的农民将该墓靠北的一座木椁破坏(后来知道这是黄君孟的墓椁),将随葬器物取走。当地文物部门立即组成工作组,追回全部文物。文物工作者调查发现,在被破坏的椁室边上还有一个椁室,于是从4月28日开始,对这座墓进行了抢救性发掘,一座国君级的夫妻合葬墓,就此惊现于世。

当时考古人员发现夫妻两人的墓都是三重棺,即内椁、外椁、内棺。黄君孟是位名叫孟的黄国国君,他的夫人叫孟,姬姓诸侯国大贵族之女,生前高贵,逝后陪葬便享受了与国君相等的规格。老公墓内椁和棺木已被破坏,仅存外椁。太太的三重棺椁保存得相当完好。只见太太的主棺长2.35米,宽高各为1米左右,通体髹黑漆,盖面四周饰朱红漆绘窃曲纹(由龙纹或动物纹变形演化而成,也称兽体变形纹),盖面中心部分,隐约可见朱砂彩绘的大型窃曲纹。头档、足档和侧板口下及两侧都饰朱红漆绘菱云纹。整套葬具内外椁厚重结实,棺木制作考究,黑漆彩绘,高贵无比。

打开黄夫人棺椁后,专家们惊奇地发现,黄夫人骨骼完整,经鉴定年龄在40岁左右,头发保存完好,梳偏左高髻,髻上斜插两只木笄,其中一笄安有玉堵(簪子头上镶的玉)。头部下方,有玉饰百余件,腹部、胸部亦有玉饰,右脚下还有个竹排箫。

专家们分析,黄夫人葬时,是在棺床上先铺麻织口袋,然后铺粗竹席,席上是朱砂,朱砂上再铺一层细竹席,细竹席上,才是墓主人和随葬品。

也就是说,不但是墓棺,老婆比老公的完好,墓中随葬器物,老婆竟比老公多了100多件。两人墓中器物合计242件,老婆有172件,老公只有70件。老婆远比老公风光,这是为什么呢?

马世之先生说:“这批黄国铜器,都是做器人生前制作,而非埋葬时匆忙而制的殉葬明器。”再细看两人随葬铜器的铭文,会发现黄君孟的铜器显系自作,黄夫人的铜器是老公为之制作。能够为老婆做众多殉葬器物,大概夫妻感情相当不错。老婆随葬品远比老公奢华,是否因为妇亡于夫前呢?这是我的猜测,马先生只说“有此可能”。

黄君孟夫妻墓中都出土了制作精美的青铜器,它们通体光亮,基本无锈,多数铸有铭文。本文所写黄夫人壶,便是其中精品。

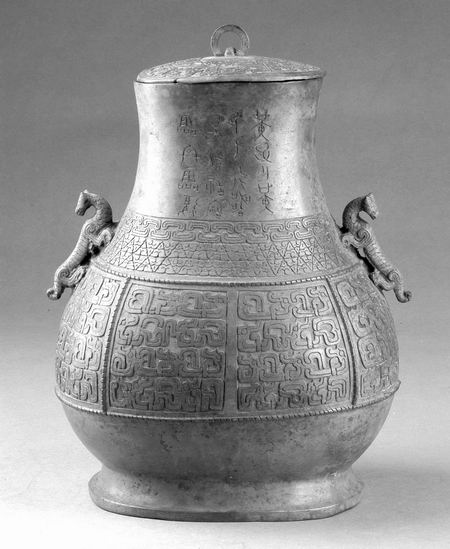

壶是容酒器,兼可盛水,长颈、鼓腹,容体甚深,下承圈足,自商至春秋战国,它的样式变化甚多。春秋时期,最有名的壶,当是莲鹤方壶,器身之大之美,毋庸赘言。这件黄夫人壶,器身光光亮亮,锈蚀很少,样子精巧,长长的脖子鼓鼓的肚子,壶侧充当耳朵的,是两只纵跃上升的虎,正听风辨耳回首张望。铜壶腹部铸有三组漂亮的纹饰,但长长的脖子上光素无纹,只铸了一行铭文“黄子作黄甫人行器则永宝宝鍳冬鍳复”。在这里,黄子即黄国国君,甫通夫,鍳,音另,通令,善的意思。冬通终,复通后,“鍳终鍳复”也就是善始善终之意,铭文释意即为黄国国君为黄夫人作器希望永远珍藏保存。

细看夫妻二人各自陪葬的带铭文铜器,我们会发现有一个问题,黄君孟自作器铭,多数为“黄君孟自作行器子子孙孙则永宝用”,大意是黄君孟希望子子孙孙永远珍藏。黄君孟为黄夫人孟姬所做器铭,则改称自己为“黄子”,这又是为什么呢?

马世之先生分析道:“黄君孟自作器铭称‘黄君’,乃表明其身份是黄国君主。这在春秋诸侯国中也是有先例的。他在为夫人作器时改称‘黄子’,是自称其爵号,大概是出于外交上的考虑,避免不必要的麻烦。”

马先生还认为,这批黄国铜器的形制和纹饰风格,正处于由春秋早期向春秋中期的过渡阶段,文献记载黄国灭国在公元前648年,这批黄国铜器的铸造年代,当以黄国灭国年代为其下限。也就是说,黄君孟是黄国即将灭亡之时的一位君主,历史虽已接近尾声,但他却并非亡国之君。

黄君孟夫妻墓中还出土了大量玉器,老公随葬的玉器有54件,老婆随葬玉器达到131件,风头再次盖过了老公。

老婆墓里有各种各样的佩饰以及玉管、串珠等,玉质上等,制作精良,纹饰华美,再度彰显其身份的尊贵,甚至还有一件竹排箫。“排箫共4组,每组由11根长短、粗细不等的主管组成。还有绢类织品。竹排箫和绢类织品在河南还是首次发现。”

“这座黄国国君夫妻合葬墓年代明确,为研究春秋早期江淮地区小国君主埋葬的棺椁制度、服饰和随葬物等提供了珍贵材料。黄君孟夫妇墓出土的青铜器,带有明显春秋中期特征,弥补了该地区春秋青铜器发现的缺环,为黄国及江淮地区春秋同期断代提供了可靠的依据。丰富的玉器、精美的丝织品、成组的排箫等对研究黄国历史都具有重要价值。”马世之先生说。

齐楚之间左右为难

黄,商周嬴姓国。黄人出自东夷,是少昊的后裔。夏王朝曾与黄人兵戎相见。据甲骨卜辞载,商代黄已立国于淮水之滨。周灭商后,对古黄国重新分封,作为成周东南的屏障。

黄国名称,最早出现在《左传·桓公八年》里:“夏,楚子合诸侯于沈鹿。黄、随不会。使鑅章让黄。”齐桓公八年是公元前678年,沈鹿,楚地,在今湖北钟祥县东30公里。黄、随表面听命于楚,同时又代表嬴、姬两姓小国联盟的盟主国,对楚离心离德,很不驯服,由于未参加沈鹿之会而受到楚人的责备。当时楚国防只是开始经营汉东,楚势尚未达于江、黄间的淮南地区,因而对黄国无可奈何。

公元前675年,楚文王在郢都附近败于巴师,“遂伐黄,败黄师于陵”。陵在潢川县西南,这是楚国第一次对黄国进行讨伐,有点泄愤的意思。楚成王即位后,齐国霸业几达顶峰,黄国采取了投齐叛楚的政策。楚国决定惩罚黄国。楚人借口黄国仗齐国势力不供“楚贡”,讨伐黄国。公元前648年,楚成王终于灭掉黄国。

黄国疆土大致包括淮河以南、大别山以北的今潢川、光山、罗山等地。西北部隔淮河与息国相望,西南部与弦(古国名)接壤。楚灭息、弦以后,版图开始与黄接壤,为推进霸业,楚灭黄势在必行。黄人与齐结盟,齐人鞭长莫及,无力庇护,黄之被灭实在预料之中。从齐、楚争霸的大势来看,楚灭黄对楚国的意义极不寻常。《春秋大事表》说:“江、黄,楚之东北境可以出兵以截齐后者,得江、黄,则师无左顾之忧也。”

这就是黄国在春秋时期的简要国史,夹在强国间左右为难,在“春秋无义战”的时代背景下,力求自保而不能。

黄君孟夫妻墓东北20公里外,便是黄国故城。位于今潢川城西6公里隆古乡,故城在淮河南岸、小潢河之西。城址平面略呈长方形,城墙系夯土筑成,夯土中包含有鼎、敦、壶、罐等残片,是属于西周晚期或春秋早期遗物。

黄国故城内有“黄君台”,平面呈方形,残高2~3米,可能是春秋时黄国宫殿区。

故城内还发现铸铜作坊遗址,出土有青铜礼器和镞、戈、矛、剑等兵器残片。传说城内有72座“莲花井”,现已发现废井15座,尚能辨认的有土井、陶圈井、木圈井和竹圈井。

通过对黄国墓葬、铜器及铭文材料的分析,专家们总结出黄国文化的一些基本特征:黄国贵族流行土坑竖穴木椁墓,墓中铜器组合为鼎、豆、壶、盘、?,陶器组合为鬲、盆、罐等,这些都是中原地区所常见。而使用青膏泥填封墓葬,则是南方江汉地区的文化习俗。

“黄国文化中包含多方面文化因素,中原文化因素占主导地位,这与黄人与中原地区联系密切,尤其与姬姓列国频繁联姻有关。黄国文化中所体现的多种文化特征,一方面是周代黄国处于我国南北文化接触、交流的地理位置所决定的,另一方面与黄人源自东夷,周代淮河流域又是东夷嬴、偃集团的集中分布区的文化环境密不可分。这种特殊的民族、文化和地理环境,形成了黄国文化多元性的特色。”马世之先生说。

专家点评

黄夫人铜壶(简称黄夫人壶)是1983年在光山县宝相寺上官岗砖瓦厂出土,长颈、鼓腹、矮圈足、虎型耳。颈部铸有铭文:黄子作黄甫人行器则永宝宝鍳(通令)冬(通终)鍳(通令)复(通后)。腹部纹饰分三组,上面是对称环纹,中间是三角纹,下面是蟠虺纹,有盖,盖顶有一圆钮,盖面饰窃曲纹。

黄夫人壶制作精致,造型端庄典雅,纹饰清丽大方,平面与立体相结合,动态与静态相结合,给人以美的享受。

点评专家:

信阳市文物局局长 秦学书

“

所处时代:商代器物规格:通高30.7厘米口径12厘米底径18厘米来 源:墓葬出土藏 馆:信阳市博物馆

来源: